المؤامرة وتفسير التاريخ: الجانب الإدراكي والجانب السلوكي

الجانب الإدراكي والجانب العلائقي والجانب السلوكي في المؤامرة

الجانب الإدراكي، عناصر ترتبط بما يلي: صناعة الصورة. فكرة الأزمة، فكرة التحدي، حالة الضعف سواء أكانت حالة ضعف مؤقتة أو جالة ضعف مزمنة دائمة.

البعد العلائقي: دائمًا ما يأخذ هذا البعد شكل ما يسمى بالتحالفات السرية أو الاتفافات السرية وتقسيم مناطق النفوذ أو الفجوة بين طرفي المؤامرة؛ وذلك له تأثير سلوكي (طرف ضعيف عاجز، وطرف قوي مكتسح غالبًا: اختلال موازين المواجهة).

الأمر الثالث- الجانب السلوكي في المؤامرة؛ منها جانب من طبيعة نفسية ومنها جانب يتعلق بالسلوك المادي.

الطبيعة النفسية: غالبًا ما يتعلق بتهيئة الذات للقعود عن العمل وعدم الفاعلية.

أما العناصر التي تتعلق بالسلوك المادي فهي محاولة تسويغ الأبعاد الإدراكية والأبعاد النفسية والأبعاد العلائقية بما يترتب عليها من سلوكيات متنوعة؛ ومن هنا يبدو لنا أن حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) حول تداعي الأمم كما تتداعي الأكلة على قصعتها إنما يشكل مدخلاً لإبراز حالات الضعف الفكري والعقلي والنفسي بما يترتب على ذلك من أبعاد سلوكية كلية أو عليلة.

وهي أمور ليست بعيدة بأي حال من الأحوال عن المعاني التي يمكن تصور فيها عالم الأحداث الذي يستجد وعالم التحديات المزمنة الذي يتراكم.

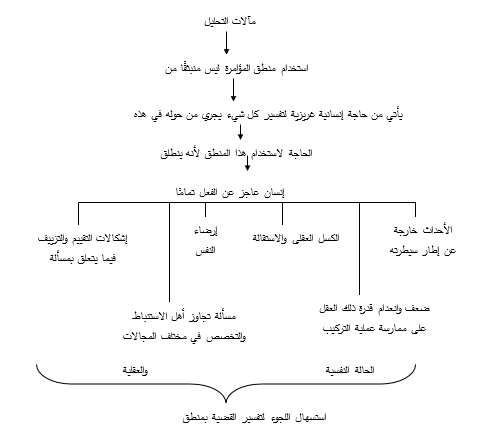

الحالة النفسية والعقلية إنما تشكل بذلك جزءًا من استحكام نظرية المؤامرة والتفكير بها.

كيف نفسر حالة تداعي الدول الأوروبية لمواجهة الدولة العثمانية أو قوة محمد علي؟ إن هناك أطرافا -بحكم مصالحها- قد تستشعر الخوف من قوة صاعدة؛ فتتلاقى مصالحها في إنهاض عناصر القوة التي تتعلق بالكيان الذي يشكل خطرًا أو خوفًا (المسألة الشرقية – الرجل المريض).

الإرهاب بالمؤامرة:

ومن الجدير بالذكر أن تلقى خطاب المؤامرة واستقباله قد ملك حجية عالية في رفضه؛ بحيث نستطيع أن نقول إن الاتهام بالمؤامرة والتفكير المؤامراتي صار من الاتهامات التي لا يمكن دفعها ولا يمكن التعامل معها إلا من خلال نفي التهمة عنها؛ وهو أمر أدى في أحايين كثيرة إلى استدراك كثير من المتحدثين في محادثاتهم أنهم ليسوا من مؤيدي نظرية المؤامرة.. ولكن كأنه يحس بأن ليس له حجة أو برهان فيما تتعلق بإمكانات حدوث المؤامرة في التاريخ عمومًا وتراكم هذه المؤامرات رغم أنها قد تتسمى بتسميات مختلفة من تخطيطات أو رؤى استراتيجية أو مواقف مستقبلية أو خطط استشراقية.

وفي واقع الأمر إن هذا الافتراس وذلك الإرهاب بالاتهام بالتفكير المؤامراتي إنما يصدران للعقل حالة من الحالات لا تقل خطرًا عن حالة “الهذيان بالتفسير بنظرية المؤامرة”؛ وهي حالة من حالات الغفلة المركبة التي غالبًا ما تتجاهل عناصر الفعل والفاعلية وتدبر سنن الأفعال وشروط تحقيقها. كما أن هذه الرؤية (الإرهاب بالمؤامرة) قد تسهم في حال التكتل الحضاري والغلبة الحضارية لفكرة شاعت؛ وهي “صناعة العدو”، وهو أمر صار منتشرًا في الكتابات الغربية في هذا المقام، إلا أن الأمر قد يتخذ في الجهة المقابلة محاولة البعض تسويغ “اختفاء مفهوم العدو وضرورة التحسب له والعمل على مواجهته والقدرة على التخطيط الفعال لمواجهة هذا العدو بأشكال مختلفة وفي مسارات مختلفة وبأدوات مختلفة”.

ومن هنا وجب علينا أن نتعامل مع قضية “مكيدة الاتهام بالمؤامرة” على نحو منهجي يتعرف على “علم اجتماع خطابها” و”علم اجتماع معرفة ذلك الخطاب” و”علم إعلام المؤامرة” و”علم سياسة المؤامرة” الذي يتعلق بموازين القوى وأطر تهوِّن أو تهوِّل أو تهوِّم النظر السليم للقضايا العامة التي ترتبط بدور المؤامرة في بنية التاريخ وفلسفة التاريخ وحركة التاريخ.

هذه أمور من الناحية المنهجية والموضوعية تتطلب ليس فقط التوقف عند حد تحليل خطاب هؤلاء الذين يفسرون مجمل مسار التاريخ بنظرية مستحكمة ومحكمة حول المؤامرة، ولكن بضرورة تحليل وتشريح خطاب هؤلاء الذين ينفون المؤامرة مطلقًا في سياقات التاريخ ومساراته.

وفي نظري أن كلا الفريقين يستخدم أطرًا وآليات في بناء الخطاب تشكل تشابهًا فيما يصل إليه كلٌّ منهما.

الفريق الأول- يعبر عن خط المؤامرة في تفسير التاريخ الذي لا يرى حوادثه أو وحداته أو مكنوناته أو مساراته أو حركته إلا من خلال مفهومهم المفتاحي الذي يتعلق بالمؤامرة (إنها المؤامرة!!).

أما الفريق الثاني- فهو يتراوح بالهجوم على ذلك الفريق واستخدام ضعف منطقه وحجيته؛ بنفي ظاهرة المؤامرة مطلقًا وإرهاب كل من يرى أن الأمر قد لا يخلو من مؤامرة بأنه من أصحاب “نظرية التفسير المؤامراتي”، وأنه لا يُحسِن إلا نمط التفكيرالمؤامرتي؛ ذلك رغم أن المتابع لأحداث التاريخ وقضاياه قد يرى مؤشرات مهمة على حدوثها وعلى التخطيط لها أو تدبير عناصرها بدعوى تحقيق المصالح أو بناء الاستراتيجيات أو رؤية السيناريوهات.

رؤية المؤامرة وأنماط التفكير السلبية:

من الأهمية بمكان أن نؤكد على أن ذلك النمط الذي يريح نفسه بتفسير كل شيء بالمؤامرة، وأن النمط الذي يريح عقله بالحديث عن اختفاء المؤامرة، إنما ينتجان من أساليب متنوعة وسلبية في التفكير، وشأن التفكير القويم والتفكير الموضوعي الذي يتسم باستقامة وعدل إنما يتحقق في إطار أنماط التفكير السلبية؛ ذلك أن عيوب التفكير السلبية تمثل -على تعدد أشكالها- شبكة تصب في النهاية للتسويغ لهذين النمطين الحديين في التفكير والتدبير.

وإنه من الأهمية بمكان أن نربط ذلك لا بأبنية أيديولوجية بعينها ولكن أن نربط ذلك بمنهجيات التفكير عامة؛ ذلك أن اتهام الفكر القومي مثلاً أو الفكر الماركسي أو الفكر الإسلامي بأنه من دعاة “نظرية المؤامرة” إنما يتطلب توفقًا وتمهلاً في إحداث هذا القدر من التعميم الذي يتجاهل أن أنماط الليبرالية -على سبيل المثال- قد تفكر بمثل ذلك النحو، وأن الطرف القوي قد لا يخلو تفكيره من تصور المؤامرة وأن المجتمعات المشهورة بالديمقراطية قد تستند في بعض تصوراتها إلى تفكير المؤامرة في هذا المقام.

كما أنه لا يخفي -من وجه آخر- أن علاقات انفعالاتنا بأدمغتنا ليست دائمًا علاقات توافق؛ حيث نجد كثيرًا أن الانفعالات قد تسيطر على العقول ونبدأ بالتفكير تحت تأثير الرغبات والأهواء مما يبعدنا عن الحقيقة ويشوش أو قد يشوه رؤيتنا للأشياء، كما أن الأمر قد يعود إلى طبيعة القصور الذي يعاني منه العقل البشري في التفكير والتفسير؛ حيث يعجز في بعض الأحيان عن إدراك المسائل الكلية، كما يصعب عليه -من غير زاد ثقافي جيد- التفريق بين الأشياء المهمة والتافهة وبين الأشياء الأمنة والخطرة، وهي أمور قد تدفع إلى الكثير من الخطأ والخطر وسوء التقدير.

ونتيجة لكل ما سبق فإن تشغيل العقل ينتج الأخطاء الفكرية والأوهام والضلالات. ومن هنا يجب الاهتمام بطرق التفكير والمبادئ الثقافية الصحيحة بالتركيز على أهم الأخطاء التي نقع فيها أثناء التفكير وأهم العيوب والنفائص التي تشوب التفكير، ونتعرف على سؤال محوري؛ وهو: لماذا نحظئ التفكير والتفسير والتدبير؟

إن التفكير الذي يعبر عن عملية ممتدة تؤكد على استعمال العقل بكل تجهيزاته للانتقال من المعلوم إلى المجهول أو استعماله في استثمار المعلوم من أجل الوصول إلى مجهول، يجب أن يتحرك ضمن دوائر تؤصل لمعنى التفكير السنني القويم.

ومن الأهمية أن نؤكد أننا كثيرًا ما نخطئ في تفكيرنا لسبب بنيوي يتمثل في الفجوة الفاصلة بين محدودية الإدراك وطلاقة الإرادة والطموح والتطلع، حيث إن تجهيراتنا الفكرية وخبراتنا ومعلوماتنا كثيرًا ما تكون غير كافية لتلبية طموحاتنا. إننا لا ندرك إلا القليل القليل من الأحداث التاريخية والفرص السانحة والعقبات المفترضة، ومع هذا فنحن نتطلع إلى الحصول على أشياء كثيرة غير محدودة.

وواقع الأمر أن ذلك البعض الذي يتلقف تفسير المؤامرة إنما قد يفعل ذلك نتيجة حالة من حالات الكسل الذهني والعقلي في ضرورة تحصيل المعلومات المطلوبة لبناء المواقف السليمة والصحيحة ومبدأ الخلل في الإنسان إنما يتأتي من مناهج تفكيره ومداخل تفسيره.

ومن هنا فإن تفكير المؤامرة يحتاج منا إلى التوقف مليًا.

وقد كان من أشد ما يهلك بنى البشر على مدار التاريخ احتقارهم لأشياء كبيرة وتعظيمهم لأمور صغيرة، وفي هذا السياق فإن البعض قد ينسج -على منوال البعض- توجهات الفكر الغربي من هؤلاء العلمانيين الجدد الذين يشنون حملات منظمة ضد التدين والمتدينين ويحاولون تقنين مرجعية الوحي واختزالها بطرق عديدة، ويستخدمون في ذلك آليات متعددة من أهمها الاتهام بالتفكير التآمري؛ إذ يجعلون من إيمانهم بالعقل البشري -على محدوديته- مرجعاً مطلقًا في الحكم على الأشياء وتقديرها، رغم أن العقل البشري بنية يسهل خداعها، فحين نزوده بمعلومات خاطئة فإنه يقع في الخطأ بسهولة.

كما أن ذلك العقل البشري ليس بنية مكتملة معزولة عن السياقات المعرفية أو عن المشكلات والقضايا التي يعالجها أو يشتغل عليها إنما هو إمكانات ومفاهيم وبديهيات ملتبسة بالمعطيات المعرفية ومتفاعلة معها، كما أنها ملتبسة بالمشكلات الوجودية المختلفة ومتفاعلة معها أيضًا؛ وهو ما يعني في النهاية أن عقولنا تتأثر بالمعلومات التي تعالجها والمشكلات التي تسعى إلى حلها. وهذا كثيرًا ما يؤدي إلى اضطراب العقل وتراجعه، وهذا كله يعني أن تفويض كل شئون الحياة للعقل وسدنته يشتمل على مخاطرة كبرى، وليس هناك أي حل سوى العودة بالعقل إلى وظيفته الأصلية في الحركة ضمن أطر ومسلمات كبرى يؤمِّنها الوحي بما يصوغه من رؤى كبرى وبما يرسمه من خطوط عريضة لحركة الإنسان وعلاقاته.

تفكير المؤامرة ليس بعيدًا عن تلك الحالة العقلية، وهذا يعني أن الاعتماد على العقل في تصحيح مسار البشرية بعيدًا عن القيم والمبادئ التي يوفرها التدين الصحيح مجافٍ للصواب وباعث على خيبة الأمل والخذلان، وواقع الأمر أن العقل البشري عاجز عن التنبؤ الدقيق بما يمكن أن يقع في المستقبل؛ ذلك أننا عاجزون عن معرفة كل التغيرات التي ستقع في المستقبل والتي ستؤثر بالتالي في نوعية الأحداث التي يمكن أن تقع.

أما عند قراءة التاريخ باستخراج النواميس والسنن الكونية منها فإن عقولنا تكشف عن قصور مدهش في هذا الجانب؛ والسبب في ذلك أن معرفتنا بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى ولادة الأحداث الكبرى ستظل دائمًا معرفة ناقصة، وحين نحاول حصر أسباب الأحداث الكبرى ونوفَّق في ذلك، فإن المشكلة التي تواجهنا تكمن في تحديد وزن كل سبب ومعرفة حجم تأثيره في وقوع تلك الحوادث.

لكن حين نتأمل سنن الله –تعالى- في الخلق كما وردت في نصوص الكتاب والسنة، فإن دائرة الخطأ تضيق ودرجة اليقين تكون أكثر؛ ومن هنا فإن البحث عن البُنى الخرافية وصناعة الخرافات وقبولها إنما تعد أحد عناصر تورط العقل في إدراكاته. ذلك أن البنية العميقة لعقول معظم الناس هي بنية خرافية، حتى كأن الخرافة هي الأصل لديهم وفيها من القابلية للاستهواء بالخرافة أو الإيحاء بتصديقها الكثير، فإنه بمجرد حدوث ضعف في الوعي أو في التثقيف أو وقوع الناس في حالات الاستثنائية من الشدة والكرب والعجز ومن الوهن والضعف تطفو تلك البنية على السطح، وهو أمر نستطيع أن نشهده في عقلية المؤامرة والتحكم في رؤية الأحداث وإدراكها من جانب وتفسيرها والحكم عليها من جانب آخر.

إذا تساءلنا: من أين تأتي قابلية عقولنا للسقوط في مستنقع الخرافة؟ لوجدنا أننا تجاه حالة لا تخلو من الغموض التي يبدو مصدرها في أمرين جوهريين:

الأول- هو جهلنا بمعظم ما يقع في الوجود من أحداث، أضف إلى هذا أن خبرتنا إلى ما حدث في الماضي (التاريخ) أيضًا محدودة جدًا. ولدى الناس إحساس بأن هناك عوالم لا تغطيها حواسنا وبالتالي فإن دخولها إلى مداركنا يكون متفاوتًا فإذا ما حدثنا عن حصول بعض الأمور الخارقة أو غير المألوفة فإن العقل كثيرًا ما يتقبلها على أنها تنتمي إلى عالم من العوالم التي لا يراها الناس أو تتصل بالأحداث التي لم يشاهدوها، وتكون تلك الأمور من صنع الخيال أو الكذب المحض.

الأمر الثاني- هو أن عقولنا تتقبل الأخبار التي تسمعها ما دامت تقع في دائرة المعقول وترفضها ما دامت خرجت عن تلك الدائرة. ولهذا فطالما انقسم البشر تجاه بعض الأخبار والأحداث إلى فريقين:

فريق يقول: هذا معقول، وآخر يقول: هذا غير معقول، فقد ظُلم العقل مرتين، مرة من قبل المشعوذين والمنحرفين الذين ألغوا دور العقل، ومرة من قبل الذين حُرموا من نعمة الهداية بأنوار الوحي فألَّهوا العقل وطلبوا منه أمورًا لا يقوى عليها.

ومكمن الدقة في هذا تكمن في تلك الرؤية السُّننية التي تحزم كافة مصادر المعرفة بل وتتكامل وتتكافل فيما بينها.

ومن هنا فإن أصحاب نظرية المؤامرة أو أصحاب التفكير التآمري إنما يرتكبون بعض من أخطاء التفكير الأخرى التي تؤدي إلى التفسير من خلال نظرية المؤامرة، وأهم هذه الأمور تقع من فجوة المعلومات والعجز عن التفصيل، ونظم تلك العناصر المختلفة. ونحن قد نرى أنماطًا من التفكير والتفسير تحت دعوى توفير الجهد العقلي وهو في الحقيقة كسل علمي وبحثي تحاول دائمًا أن تتخلص من التفاصيل بما يعرض عمليات التفكير لخلل مؤكد، وهو ما يترتب عليه من مواقف وتعبيرات رخوة قد لا تعبر عن الحقيقة التي لا يفصح فيها الناس إلا حالات حدية أي يفصل قطبي التلاقي فقط.

وهي في موقفنا هذا ليست إلا التفسير بالمؤامرة أو النفي المطلق للمؤامرة. وواقع الأمر أن هذا العجز عن التفصيل وأهميته في بنيه الإدراك والمواقف والأحكام ليس ناشئًا من عجز في العقل بأكثر من كونه ناتجًا من خلل في الثقافة وخلل في التربية الفكرية؛ ذلك أن الشخص الذي ينشأ في جماعة ليس لها من همٍّ سوى مديح الذات مثلاً ونقد الآخرين لماذا يهتم إذن بالتفاصيل وأين يجدها؟ إن الإعراض عن استخدام التفاصيل التي يجب أن توظف إدراكيًا وعلميًا ومنهجيًا وبحثيًا وسلوكيًا هي في الواقع أمور مطلوبة للتصور الدقيق؛ وهو أمر بدا للبعض أن يتحول إلى تصورات إطلاقية حجمت مساحات الحوار والتواصل بين المختلفين وأشاع فينا من حيث لا ندري روح التحزب والتعصب.

وعلى سبيل المثال فإن المجموعة التي ترى نفسها أنها مستقيمة جدًا في سلوكها ومصيبة جدًا في اجتهادها ومذهبيتها -أيًّا كانت مرجعيتها- مضطرة إلى أن تنظر إلى من يخالفها إلى أنه منحرف جدًا ومخطئ جدًا؛ لأن ذلك هو الذي يجعل رؤيتها لنفسها أشد وضوحًا وأعظم تبلورًا.

وفي هذا المقام، فإن هذه الممارسات الفكرية قد تعالج معانيَ مهمة فيما يتعلق بالمؤامرة على الفكر العربي ذاته؛ حيث يصير هوس الاتهام بالمؤامرة من الأمور التي تدخل في صميم منهجه النقدي حتى تسفر عن حالة لاعقلانية في الاتهام بالمؤامرة وكأنه هذيان في مواجهة هذيان.

هي أمور كلها لا تؤسس لمنهج نقدي علمي رصين تتوفر فيه أرضية لقبول النقد ومراجعة الذات وفهم الآخر والتعاون معه وإنصافه وإعذاره، ضمن منهجية تتسم بالصدق والتجرد واعتماد عناصر التفصيل والتخقيق والتدقيق بحيث يصير من ذلك إمكانات لصبغ البنى الفكرية لدينا بتلك المنهاجية.

وإن نظرة إلى عبارات المحدثين في تقويم الرجال والحكم على نقلهم لهو أمر يتعلق بالمعلومة ومدى حجيتها وجب علينا أن نقف فيه وعنده بالعمل الرصين وبالبحث الدقيق.

كذلك فإنه من الواجب علينا أن ننفي أسطورة قد تُعني بوهم “الحياد الكامل” التي قد يستند إليها العلمانيون وبعض العلمانيين الوضعيين والعقليين الذين يسندون رؤاهم تلك تارة إلى العقل بوصفه صفحة بيضاء أو بانفصال الذات عن موضوعها أو بوضعية صارمة؛ بدعوى أن كل هذه المواقف التي يجب أن تعالج قضايا مهمة لابد أن تستبعد حال التعاطف الوجداني وتدرس هذه القضايا على حد تعبيرهم بعقل بارد.

ومن هنا فكثيرًا ما يكمن الخطر في إنكار إمكانية وقوع العقل في أنماط تفكيرية لا يتعامل مع الأشياء من فراغ ولا يعالج المشكلات دون ثقافة ورؤية ومفاهيم محددة، ومن ثم فإن الخطأ الذي تقع فيه هو تصور لوجود إمكانية للقبض على الحقائق الصافية، ورؤية الأمور رؤية واحدة متطابقة مهما اختلف الناظرون، ومهما اختلفت زوايا الرؤية. وهذا إن كان ممكنًا -إلى حد بعيد في المسائل الرياضية والفيزيائية والكيميائية- فإنه في جملة المجالات التي تتعلق بالمسائل العقدية والأخلاقية والتاريخية والاجتماعية والإنسانية عامة. أمر -مع ادعاء الحياد من قبل بعض الناس- لا يعدو إلا أن يكون وهمًا؛ حيث إننا حين نرى الأشياء والأحداث والقضايا نراها عبر أغشية من عقائدنا وثقافاتنا وخبراتنا.

وهي أمور تتعلق بحقيقة النظر المتوازن في إطار حضارة غالبة صار لها خطابًا كونيًا غالبًا وحضارة أصابها التدهور والعجز، فأدى بهم ذلك إلى مواقف عصيبة تتجلى عبر حالاتهم الحضارية، وعبر البحث عن خصوصياتهم الثقافية وعبر أصول تجعلهم في حال مواجهة لتحديات حضارية.

هذه النظرات إنما تعبر عن مجال مهم ونحن نتحدث عن أنماط فكرية بعينها ليس من هدفنا جلد الذات بصددها، ولكن تفهم مسبباتها وأسبابها ومآلاتها وآثارها.

وغاية الأمر كذلك إنما ترتبط بسبب ثالث يتعلق بأخطاء الأنظمة الإدراكية في حال خلطها بين النظام المفتوح والنظام المغلق؛ ذلك أن الميل من عقل بشرى إلى الاعتقاد بالصواب المطلق إنما يتم جريًا خلف “قانون السهولة”. وحين لا يدرك الناس طبيعة النظام الذي يعملون في ظله يقعون في اضطراب شديد، وهي أمور تجعل التعامل من النظم المعرفية على حالة واحدة تتمتع بحالة إدراكية في الحكم، فهذا يطلق حكم المؤامرة لا يغادره ولا يساوره شك فيه، وهذا ينكر المؤامرة مطلقًا وبدون أي اعتبار لأحداث وقعت في التاريخ أو لمؤشرات تدعو إلى الفكير في أن بعض ما يحدث في حياة الناس يمكن أن يكون أو يصنف في ساحة المؤامرة، حتى لواختلفت الأشكال والأداء والأدوات. كذلك فإنه من أهم العيوب الإدراكية في هذا المقام إنما تتعلق بأمر يحدد العلاقة بين الفكر والواقع، وإذا كان الواقع يملك إمكانية كبيرة على الالتواء والاحتجاب فإن علاقتنا بذلك الواقع إنما هي علاقة تفاعلية بين أمرين:

محاولات فهمنا للواقع ومحاولات إنتاج جديدة له؛ ومن ثم فإننا سنجد كثيرًا من الناس حين يحاول تصوير واقع ما لا يستخدم عقله في محاولة إدراك حقيقة منه، وإنما يلتفط صورا محددة من ذلك الواقع وينفي أويتغافل عن صور أخرى فيه، وهو في اختياراته تلك إنما يتخير تلك السبل التي يمكنها أن تغذي خيالاته ومعتقداته وأحلامه التي امتلكها مسبقًا حول ذلك الواقع؛ وبذلك فإنه يصور لنا الواقع ليس على ما هو عليه ولكن على ما يشتهي أن يكون عليه.

وهي أمور قد تفسر المعاني الحدية التي يقع فيها المفسر بالمؤامرة والمنكر للمؤامرة على حد سواء. وهي أمور تشير إلى قصور الأدوات التي تمكننا من فهم الواقع وكذلك طبيعة الواقع الذي نريد فهمه.

إذ يتمتع بطبيعة زئبقية متحولة فهو يستعصى على التشكيل، وهذا وذاك يدفع دفعًا إلى الرضى باقتراح سطحي له وبإدراك جزئي غير مكتمل وقابل للجدل والنقاش، فضلاً عن أنه قابل للزلل والخطأ، وحين نؤمن بهذا الأمر الذي يشير إلى أن الفكر قد يشوهه الواقع فإنه من الضروري أن يكون لذلك مدخل في قراءة تلك المداخل التي وقفت مواقف متنوعة من فكر المؤامرة.

وواقع الأمر إنه حينما نؤمن بذلك فإنه من الأهمية أن نشير إلى ضرورة السير في الاتجاه الصحيح لفهم الواقع وذلك عبر استقطاب منهاجي له من خلال تحديد التعريفات وتقسيم الواقع إلى أصغر وحدات ممكنة ومن خلال القيام يتحريات منظمة وتسجيل المشاهدات وإجراء الإجراءات وسد فجوات المعلومات ومقارنة البيانات والقدرة على اختبار التصميمات، لا التسرع فيها ولا التجرد منها على استحداث فيض أو فائض منها.

وفي كل الأحوال يكون توصيفنا للواقع غير مكتمل. إذا لم نفعل ذلك فإن توصيفاتنا للواقع لا تصوره إلا بمقدار ما تصور الجهل ببعض جوانبه والغرور في التعامل معه وقلة الصبر في التعامل مع عناصره وتفاصيله الدقيقة.

ويقع ضمن تفسير هذه الأخطاء الإدراكية والتفسيرات الحدية بصدد تلك التوجهات حول قضية المؤامرة، خطأ إدراكي يرتبط بحال الإطلاقية؛ وهو الاعتقاد بالصوابية المطلقة حينما نجد تعبيرات تنشر لدى كثير من المثقفين والباحثين بالحديث عن العامل الوحيد والسبب الوحيد والتفسير الوحيد والعيب الوحيد وغير تلك الأمور التي غالبًا ما توصف بصفة “الوحيد”. ومن أسف أن هذه المواقف الحدية في الرفض أو القبول غالبًا ما تستخدم ذات اللغة في إطار مغلق لا تراعى تعقد الواقع وتعددية التفسير وتكاملية حقائقه.

فبين عدم وجود منافذ لذلك المتوحد في ثقافتنا وعدم ملاحظة البدائل المتنوعة والمتعددة بما يؤكد وجود المنافس أو على الأقل المكمل لذلك المتوحد والذي غالبًا ما يأتي من ثراء الثقافة حيث يتاح للباحث أو المثقف بعقد المقارنات والموازنات والخروج عن حد شهرة الارتباط بين شيء وشيء مما يدفعنا إلى إهمال غيره أو حالة من حالات الكسل الذهني الذي يدفع إلى البحث عن عامل وحيد والاكتفاء به، ذلك الكسل الذي كثيرًا ما ينشأ عن طريقة التربية التي تلقيناها.

إن الاعتقاد بتوحد العوامل والأسباب والمشكلات يمنعنا من البحث والتفتيش والتحري والتقصي ويفقر حياتنا وتصوراتنا، يجعلنا نرفض ما يمكن أن يغيره حتى لو جاءنا من جهات متخصصة.

وفي هذا السياق فإنه يجب التوقف عند الحالة التفسيرية التي تنطلق من هذه الأمور الإدراكية، أو الحالة العقلية التي تحدثنا عنها من مثل أن اعتقاد الإنسان بأن التفسير المتاح هو التفسير الوحيد أو أنه التفسير شبة الوحيد مما يجعل البحث عن تفسير أخر شيء لا معنى له، كذلك فإن الأمر قد يرتبط باليأس من قدرة التفسير البدائل على تقديم حل عملي وهي أمور وجب على الباحث فيها أن يتعرف على القدرات التي يملكها التفسير البديل وعلى المعطيات والإمكانيات التي يحملها، ومن ذلك أيضًا وفرة التفاصيل وكثرة المعلومات المتاحة حول أحد التفسيرات مما يجعل المرء يزهد في البحث عن تفاصيل لتفسير آخر أو يتعلق الشخص بتفسير عام جدًا يمنعه من البحث عن تفسيرات أخرى.

ومثل هؤلاء قد لا يرون أي فائدة في البحث عن أي تفسير آخر؛ ومن ذلك أيضًا نقص الخبرة الفنية التي تعد حاجبًا أمام تقديم تفسيرات بديلة؛ ذلك أن المعرفة عامل أساسي في تكوين العقل وسعة أفقه والتفكير في البدائل والمقارنة بين التفسيرات المختلفة، كذلك فإن ضعف التفكير المنطقي قد يسد الأبواب أمام تعددية التفسير.

كذلك فمن أهم عيوب التفكير والتفسير في هذا المقام إنما تنبع من الحالة الانتقائية في إطار الاعتماد على أجزاء من الصورة وإهمال الباقي، ومن ثم يصير الانتقاء بنوعية المقصود وغير المقصود قانونًا من قوانين الإدراك وجزء مهم من عملية اشتغال العقل وهو يصور الأشياء.

إن تفكيرنا حين يأتي باستيعاب ظاهرة ما يحيلها إلى حطام ليصطفي منها صورًا معينة تتناسب مع محتوى مخزوناته فلا يمتص منه إلا ما يتناسب مع مركبه العقلي والصور الذهنية المحفوظة لديه. كذلك فإن معتقدات الإنسان هي التي توجه طريقة التقاطه للخصائص والميزات والعيوب؛ ومن هنا فإن رؤية سلبية لتاريخ المسلمين تجعل الباحث لا يبحث إلا عن كل المظاهر السلبية في ذلك التاريخ، وأن رؤية إيجابية لتاريخ المسلمين تجعل من يؤمن بها لا يبحث إلا عن ميزاته وحوادثه شديدة الإيجابية بينما يتغافل عن الأخرى أو يعتسف في تأويلها.

وغاية الأمر إن من واجبنا العلمي والبحثي والأخلاقي والحضاري أن نحاول أولاً إدراك الصورة على ما هي عليه ثم التعبير عنها على نحو منصف وإلا كانت إدراكاتنا وأعمالنا ليست أكثر من تشويه للواقع وللتاريخ ولعقول الناس.

كذلك فإن من الأمور التي ترتبط بعناصر الإدراك والتفكير والتفسير إنما تقع في عيب أساس؛ وهو التهويل من إفراط في وصف الأشياء والأحداث والحكم عليها.

والتهويل يشكل منتجًا من منتجات طغيان العاطفة على العقل حيث إننا إذا أحببنا شيئًا أو ملنا إليه حاولنا تأمين شرعيته وإضفاء وإبراز المحاسن له ورفعه إلى مستوى الأساطير، وإذا أبغضنا شيئًا حاولنا تسويغ ذلك البغض من طريق إبراز مساوئه وعيوبه.

ليس التهويل خطئا على مستوى الفكر أو على مستوى الأخلاق فحسب، إنما يشكل -إلى جانب ذلك- مؤشرًا واضحًا على اختلال علاقتنا ببعضنا البعض وعلاقتنا بالأشياء الأخرى؛ ومن ثم يعد الإفراط في كل أمر شيء من التهويل يقابله في الغالب حد آخر يتعلق بالتهوين، وفئة ثالثة تقوم بالتهويم بين أمور عدة من المفترض أنها شديدة الوضوح في جوهرها وفي مقاماتها.

شأن المؤامرة ليس بعيدًا عن هذا الأمر الذي مورست فيه رؤىً حدية اتسم بعضها بالتهويل واتسم بعضها الأقرب بالتهويم ومورس بصدد عملياتها الإدراكية والتفسيرية تهويم شديد.

ويقع في النهاية ما يمكن أن نسميه بعناصر “التفكير التبريري”، وغالبًا الهدف من وراء ذلك التفكير يتمثل -على نحو أساس- في التهرب من المسئولية عن التقصير في أداء واجب أو في التهرب في المسئولية عن عمل ما لا ينبغي القيام به.

ومن هنا فقد ينطوي التفكير التبريري على دعامتين هما من أصول التفكير المؤامرتي؛ إذ ينطوي التفكير التبريري على نوع من الإحساس بالضعف، وبينما الناجحون الأقوياء لا يبررون، ولكن يشرحون أسباب نجاحهم في سياق روح من الاعتزاز بينما العاجزون يبررون ويسوغون أسباب فشلهم في جوٍ من التبرير والاعتذار.

أما الدعامة الثانية لهذا التفكير التبريري فإنه يولد إدمان التبرير من الشعور بالدونية واحتقار الذات، تبدو بعض التفسيرات التي تؤكد على أسباب تفرق المسلمين وأسباب هيمنة الغرب وهيمنة الاستعمار. قد تكون بعض هذه التفسيرات صحيحًا لكن من شأن مدمني التفكير التبريري إهمال الدور الذاتى للأمة في كل ذلك، فلا يتحدثون عن قصور ذاتي للأمة على مستوى الفكر أو مستوى العمل. بينما يعبر مدمنو التفكير الليبرالي عن إهمال المؤثرات الخارجية في هذا المقام والتهوين من آثارها أو التبرير لحركاتها وسياساتها.

ومما يجب تقريره في رؤية التحديات الحضارية لعالم المسلمين ومشكلاتهم أنها محكومة بنوعين من الشروط والمؤثرات: شروط ومؤثرات داخلية وشروط مؤثرات خارجية، في إطار يجمع بين تفاعلية الأمرين ويؤكد على عناصر “الظاهرة والقابلية لها”، إلا أنه في النهاية وجب علينا -خروجًا من أطر- التفكير التبريري أن نبحث في عناصر القابليات قبل إحالة عناصر التأثير والمسئولية على الغير.

كل ذلك يترتب عليه في إطار التفكير المبسط والاهتمام بالاستثنائي والتفكير العجول ورؤية الأشياء من وجهة نظر الخاصة والانخداع بالصدق الشكلي وضعف القدرة على التجريد، إنما يسوقنا مع تلك الأنماط السابقة من منظومة الخلل من التفكير والتفسير، وفي التدبير إلى أخطاء كبرى في التعميم حيث إن هناك الكثير من الوقائع التي تحدث في امتدادات زمنية ومكانية تحتاج إلى إصدار أحكام عليها حتى توفر منطقة آمنة ومنتجة للتعامل معها.

ومن هنا بدا لنا مع أهمية التعميم أن نتعرف على شروطه التي تجعل منه أكثر قربًا من الواقع وأقل اعتمادًا على المخاطرة والمجازفة، وغاية الأمر إن الأمة تعاني من تسرع كثير من الناس إلى إطلاق الأحكام الكبيرة والأحكام التعميمية دون أي خبرة ودون أي وازع داخلي. ومن هنا فإن استخدام ألفاظ مثل (غالبا..، وكثيرا..، ومعظم..) تظل أقرب إلى السلامة من استخدام (جميع.. وكل.. وعامة..)، فمن الأولى في كل تعميم أن نترك مجالاً للاستثناء بحيث لا يكون حديًا: متبنيًا كان أو نافيًا.

هذا ما أردنا أن نتحدث به في إطار عمليات التفكير والتفسير والتدبير التي تتعلق بالتوجه حيال المؤامرة.

نظرية المؤامرة: القديم والجديد في النظام العالمي وموقع العرب والمسلمين منه (رؤية جلال أمين):

كان من الطبيعي، بعد أن سقط الاتحاد السوفيتي والنظام الاشتراكي في دولة بعد أخرى في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، أن نتوقع بزوغ نظام عالمي جديد، يعاد فيه ترتيب العلاقات الدولية ومناطق النفوذ.

وقد حدث بالفعل خلال السنوات الماضية، ما يؤيد هذا التوقع، سواء في صورة حروب جديدة، أو تسوية حسابات قديمة، أو ظهور ميادين لتوترات ومنافسات لم تكن قائمة من قبل، أو مناداة بشعارات وأفكار جديدة، ظهرت أولاً في صورة كتب ومقالات، ثم تبناها متحدثون رسميون في بعض الدول الكبرى، وجرى الترويج لها بإلحاح من مختلف وسائل الإعلام.

كل هذا يشير إلى بدايات بزوغ نظام عالمي جديد. ولكننا نعرف أيضًا أن لا شيء يختفي اختفاء كاملاً من الوجود، وليس هناك شيء جديد تمام الجدة.

لابد إذن أن نتوقع أن يكون في النظام العالمي الذي يتشكل الآن، عناصر ثابتة لا تتأثر بسقوط نظام وصعود آخر، ولابد أن يكون في النظام العالمي “الجديد”، أشياء قديمة، من المفيد -في رأيي- التذكير بوجودها واستمرارها.

من أهم هذه الأشياء القديمة التي يجب أن نتوقع أن تستمر في ظل النظام العالمي الجديد، غلبة المصالح الاقتصادية وقيامها بدور أساسي في تشكيل السياسات والعلاقات الدولية. إن تاريخ العلاقات الدولية يؤكد الدور الحاسم لهذه المصالح وليس هناك أي سبب يجعلنا نتوقع غير ذلك، في المستقبل المنظور على الأقل والظاهر، إن الإنسان لم يستطيع أن يشذ في هذا الصدد عن سائر أعضاء المملكة الحيوانية، إذ تستبد به في نهاية الأمر، الدوافع المادية البحتة وتتغلب على ما عداها من نوازع وبواعث، وإن ما أحرزه الإنسان من تقدم خلال القرون الثلاثة الماضية في مضمار إشباع الحاجات الأساسية والارتفاع بمستوى المعيشة، لم يقلل من جشعه وتطلعه إلى المزيد.

بل إن من الأشياء القديمة أيضًا التي يجب ألا نستغرب استمرارها في النظام العالمي الجديد، استعداد الطرف الأقوى لارتكاب أبشع الأعمال إذا وجدها لازمة لتحقيق أهدافه. التاريخ كله، قديمه وحديثه، يؤكد أن الإنسان لم يتقدم كثيرًا في هذا الصدد أيضًا، وأن أربعة أو خمسة قرون من الحضارة الحديثة لم تمنع الدول الكبرى من شن حروب راح ضحيتها الملايين من الناس من أجل إعادة توزيع الموارد والثروات، أو لتسهيل الحصول على مادة أولية أرخص سعرًا أو أقل نفقه، أو لفتح أسواق جديدة أوفر ربحًا…إلخ. وليس هناك أيضًا أي سبب يجعلنا نتوقع سلوكًا مختلفًا عن ذلك في المستقبل المنظور على الأقل.

إذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق بالأهداف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وكذلك فيما يتعلق بالوسائل التي لا تتورع الدول عن اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف، فلابد أن نتوقع أن يستمر أيضًا في ظل النظام العالمي الجديد شيء قديم آخر ما أكثر ما تكرر حدوثه عبر التاريخ، وهو الميل المستمر إلى الزعم بغير الحقيقة في الحديث عن الأهداف المتوخاة أو عن الوسائل التي يجري اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف. فعندما تكون الأهداف أهدافًا مادية بحته، وتتعارض مع أبسط مبادئ العدل كما يفهمها معظم الناس، وعندما تكون الوسائل المتبعة لتحقيقها متعارضة بدورها مع أبسط المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية، فإن اللجوء إلى الخداع والتمويه يصبح بدوره شيئًا لازمًا وضروريًا، لا تزول الحاجة إليه في ظل أي نظام عالمي، جديدًا كان أو قديمًا. لابد إذن من إخفاء الدوافع الاقتصادية في رداء من الشعارات النبيلة، والزعم بأن المقصود هو تحقيق هذه الشعارات وليس الكسب المادي. هكذا استخدمت في الماضي شعارات نشر المسيحية أو الحضارة، أو الدفاع عن الأقليات أو عن الحريات أو عن سيادة القانون..إلخ، ولابد أن نتوقع أن يكون لنفس هذا الغرض استخدام شعارات مثل حقوق الإنسان، أو القضاء على الإرهاب، أو استئصال مصادر إنتاج الأسلحة ذات الدمار الشامل..إلخ.

كذلك لا يجب أن نستغرب أن تخترع أحداث قد تضفي المشروعية على استخدام وسائل لا يمكن أن يقبلها الضمير العام بسهولة. والتاريخ ملئ بهذه الأحداث التي تم ترتيبها لهذا الغرض ونُسبت إلى الطرف المراد إخضاعه أو استغلاله، ولابد أن نتوقع أن يستمر استخدام هذه الصورة من صور التمويه طالما استمرت الأهداف المتوخاة والوسائل المتبعة لتحقيقها على هذا المستوى من اللا أخلاقية.

إن الذي أقصده باختراع أحداث بغرض التمويه وإخفاء الدوافع الحقيقية، ولتبرير استخدام وسائل غير مشروعة، هو ما جرت عادة القائمين بهذا التمويه على تسميته “بالمؤامرة”، كما جرت العادة على وصف أي محاولة لكشفه وفضحه “بنظرية المؤامرة”. وهذا الوصف نفسه لا يخرج بدوره عن عملية التمويه والخداع، للإيحاء بأن كل من يحاول أن يشكك في صدق الشعارات المعلنة، أو في حقيقة الأحداث التي تم اختلاقها وترتيبها، إنما يعاني من مرض عضال أقرب إلى المرض العقلي أو النفسي الذي يجعله يرى وراء كل حادث مؤامرة، ويرفض تصديق أي شيء يسمعه ولو كان هو الحقيقة كاملة. ومن ثم يصبح إطلاق وصف “نظرية المؤامرة” وسيلة لإخافة أي شخص من أن يحاول أن يستخدم عقله لفكّ الطلاسم والرموز، ولإزالة التناقض بين الأقوال والشعارات التي يسمعها وبين ما يراه بعينه، ولمنعه من أن يحاول تقديم تفسير منطقي لمجرى الأحداث يتفق مع ما يعرفه من حقائق التاريخ وحقيقة الدوافع التي تحرّك البشر أو تحكم العلاقات الدولية.

كان لابد أن يصاحب هذا التغيّر في النظام العالمي، الاقتصادي والسياسي، تغير مواز في الخطاب الإنشائي المستخدم لتجميل القيبح ولإبراز أحقر الغايات وكأنها أنبل الأشياء وأجدرها بالاحترام. كان للاستعمار القديم القائم على الاحتلال العسكري خطابه وشعاراته التي كانت تروّج لمسئولية أوروبا عن نشر الحضارة من ناحية، وإن كانت من ناحية أخرى تشكك في قدرة الشعوب الخاضعة للاحتلال على تحقيق النهضة بسبب صفات راسخة فيها ترجع إلى الجنس أو الدين أو الثقافة أو المناخ.. إلخ. أما مرحلة الاستعمار عن طريق المعونات الاقتصادية والتوريط في الدينون فكان لها أيضًا شعاراتها وخطابها القائم على حتمية التنمية الاقتصادية وما سمى بثورة التطلعات وضرورة اللحاق بركب التقدم الصناعي..إلخ. وأما مرحلة الانفتاح أمام الشركات متعدية الجنسيات فترفع شعارات العولمة والقرية العالمية الواحدة ونهاية التاريخ وأفول عصر الأيديولوجيات.. إلخ.

من بين الأساليب التي ثبت نجاحها في الترويج لهذه الأفكار والشعارات، اختراع عدوّ يوجّه إليه نقمة الشعوب المراد كسب تأييدها ودعمها للأهداف المتوخاة وللوسائل المستخدمة لتحقيقها. ذلك أن من أكثر الأساليب ضمانًا لتعبئة الناس وراء هدف معين إثارة الخوف في نفوسهم، وبث مشاعر الكراهية تجاه عدو مشترك تنسب إليه قدرات خارقة على ارتكاب الشر، ويجرّد من كل صفات الإنسانية. إن بث مثل هذه المشاعر القوية من الكراهية والخوف لا يقتصر أثره على توحيد الفئات المتناحرة في شعب متعدد الاتجاهات والنوازع، وتسهيل مهمة الدعاية، وتعطيل ملكة النقد والشك في صحة ما يجري ترويجه من أفكار، ولكنه يضمن أيضًا إشاعة روح الولاء والطاعة في تنفيذ أوامر قد لا يسهل ضمان طاعتها لو لم تقترن بمثل هذه الكراهية للعدو أو هذا الخوف منه.

في مرحلة الاستعمار القديم القائم على إشعال الحروب والاحتلال السافر لأراضى الغير، كان العدو جاهزًا وواضحًا في صورة الدولة أو الدول الاستعمارية الأخرى والمتنافسة على النهب والاحتلال. لم يكن من الممكن بالطبع الاعتراف بأن سبب العداوة الحقيقي (ولعله الوحيد) هو هذه المنافسة على نهب شعوب أخرى، إذ كيف يمكن تجييش الجيوش وتعبئة الرأي العام وتهيئته لبذل كل هذه التضحيات بالنفس والمال إذا قيل للناس بصراحة إن الهدف هو تحقيق مكاسب اقتصادية تتمثل في الحصول على مواد أولية أرخص سعرًا، أو عمالة أقل أجرًا، أو أسواق للبيع أو للاستثمار أكثر ربحًا؟

الأفضل هو تصوير العدو، سواء كان هو الشعب الخاضع للاستعمار أو الدولة المنافسة في محاولة استعماره، في صورة أقرب إلى صورة الوحش المفترس منها إلى الآدمي، حتى تصبح مهمة قتله أو تجويعه أو تدمير ممتلكاته أسهل على النفس بل ومبعثًا على الفخر……….

قد يقال إنه ليس هناك أي شيء مدهش في هذا أيضًا. فهذه هي بالضبط سيماء الأمة الضعيفة، كما هي سيماء الشخص الضعيف: أن ترى الأمة نفسها بمنظار غيرها، وتصف نفسها بما يصفه به غيرها، بل وتبدى الاستعداد، عن طيب خاطر، لأن تعتبر مزاياها عيوبًا وعيوب غيرها مزايا. وليس من الضروري أن يكون موقف المثقفين في هذا الصدد أفضل من موقف غيرهم، بل قد يكون مثقفو الأمة الضعيفة أسوأ حالاً من غير المثقفين، وأكثر استعدادًا لامتهان النفس وتحقيرها، وللانضمان إلى صفوف الجنبي وهو يمعن في إيذاء أمتهم وإذلالها. ذلك أن لدى المثقفين بضاعة يرغب فيها الأجنبي ويعرض في مقابلها ثمنًا عاليًا، وهي بالضبط أن يشترك المثقف، باعتباره شاهدًا من أهلها، في مهمة التحقير والإذلال هذه. إذن فالإغراءات التي يتعرض لها المثقف كبيرة، واتساع ثقافته لا يعني بالضرورة قوة خلقه، فقد يقبل القيام بمهمة يأنف من القيام بها رجل الشارع البسيط، وقد يتنكر لأهله وقومه حيث تستدعي أبسط مبادئ المروءة والشهامة الوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة.

ولا نهاية بالطبع لما يمكن أن يقوله المثقف الذي قرر أن يتكلم بلسان الأجنبي.

“الإرهاب حقيقة واقعة”، هكذا يمكنه أن يقول، حينما يكون أغلب ما يسمى بأعمال الإرهاب أو كله مصنوعًا ومفتعلاً. “والإرهابي في الأساس عربي أو مسلم”، عندما يكون الأجنبي أكثر الناس إرهابًا ولؤمًا، “والعرب ليسوا فقط فقراء ولكنهم أيضًا متخلفون، وهدفهم الأسمى هو اللحاق بالأجانب وسد الفجوة بينهم وبينه”، حينما يكون من بين هؤلاء الأجانب من هم أكثر الناس ضعة وأقلهم جدارة بالتقليد والاقتداء. أو أن يقول إن “أرفع صور الحرية هي الديمقراطية كما يمارسها الأجنبي” عندما يكون واضحًا للقاصي والداني أن هذه الصورة من صور الديمقراطية لا تجلب إلا حريات صورية ويكون أصحابها على استعداد للتنكيل بأبسط محاولة للاستقلال في الرأي وحرية التعبير. والمرأة العربية يقال إنها “لا يمكن أن تطمح إلى أفضل مما حققته المرأة الأجنبية من حرية واستقلال”، حتى لو اشتملت هذه الحرية على التحرر من العائلة أصلاً، وحتى لو كان الاستقلال هو فقط الاستقلال عن الرجل دون أن تحقق الاستقلال والحرية من ربقة نظام اقتصادي واجتماعي يحوّل المرأة إلى سلعة كما يحوّل الرجل.

ما أكثر إذن ما يمكن أن يقوله المثقف العربي أو المسلم للإمهان في تحقير أمته طلبًا لرضا الأجنبي عنه. فإذا كان هذا المثقف يتمتع أيضًا بالقدرة على الحديث بطلاقة بالإنجليزية أو الفرنسية، ويجيد عادات الأجنبي في الكلام والمنافسة، فما أشد الطلب عليه وما أعظم مكافأته…………

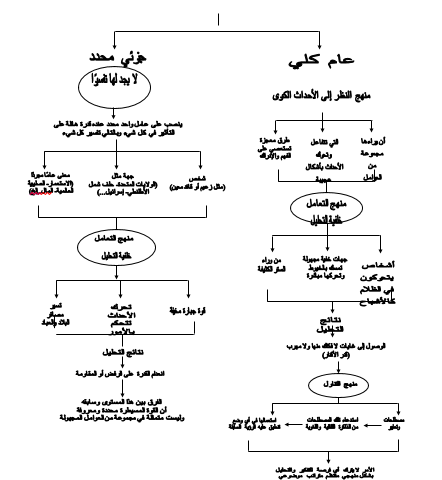

شكل 1

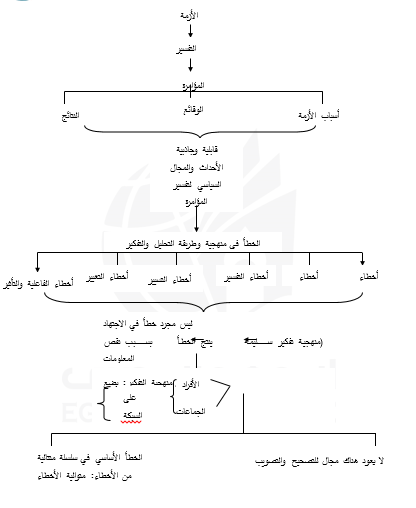

شكل 2

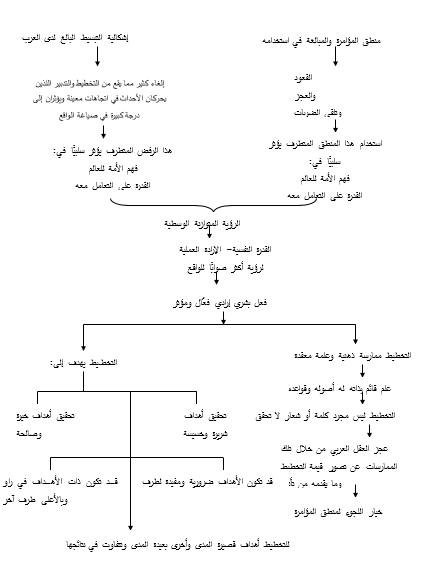

شكل 3

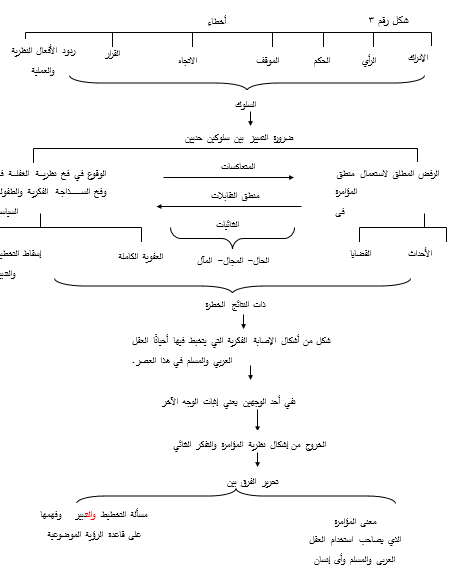

شكل 4

شكل 5

شكل 6