مرت العلاقات الفلسطينية المصرية بالعديد من المراحل المتباينة، وشهدت تقلبات عديدة، للكثير من الأسباب لدى الجانبين، وهذا الأمر ينطبق على مختلف الحقب التاريخية التي عاصرتها القضية الفلسطينية مع أنظمة الحكم السائدة في القاهرة، لكنها دخلت منعطفات حادة، ومفترقات خطيرة منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في 2013، الذي ترك آثاره السلبية على مجمل التطورات الفلسطينية: داخلياً وخارجياً، رغم المحاولات التي بذلها الفلسطينيون لترميم هذه العلاقة، والحيلولة دون وصولها إلى خط اللارجعة.

هذا التقدير يجتهد في رسم صورة بيانية حول أهم التطورات التي عاشتها العلاقات المصرية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، مع استشراف متوقع لمآلاتها المقبلة، أخذا بعين الاعتبار جملة من العوامل القائمة لديهما.

مقدمة

لا تكاد العلاقات الفلسطينية-المصرية تستقرّ على حالة واحدة؛ لأنّها تعيش وضعا من عدم الاستقرار والتذبذب، بين توتّر يوشك أن يعصف بعلاقاتهما ليوصلها إلى مرحلة القطيعة الكاملة، وفتور يحافظ على الحدّ الأدنى من التواصل.

مرت علاقات الجانبين منذ 2013 بمراحل عديدة. فخلال حقبة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اتسمت العلاقات الفلسطينية-المصرية بالتوتر الشديد، مما دفعها للترحيب بثورة يناير 2011 التي أطاحت به، وأعربت حركة حماس عن تفاؤلها بالثورة المصرية.

أما في مرحلة الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، فقد اعتبرتها حماس شهر عسل لم يدم أكثر من عام، وأقامت احتفالات شعبية عارمة بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وتعزّزت علاقة الحركة بالقاهرة، إلى الدرجة التي دفعت الأخيرة لإيفاد رئيس وزرائها الأسبق هشام قنديل إلى غزة في ذروة الحرب الإسرائيلية على غزة في نوفمبر 2012، وهي الزيارة التاريخية الأولى لمسؤول مصري بهذا المستوى.

لكن العلاقات تدهورت بين مصر وحماس بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي ضد مرسي، وانحدرت علاقتهما بصورة أسوأ مما كان عليه الوضع زمن مبارك، وتمثلت بإغلاق الأنفاق التجارية بين غزة وسيناء في فبراير 2014، وإعلان القضاء المصري، حماس حركة “إرهابية” في مارس 2015، وشن حملات إعلامية قاسية عليها، واتهامها بالتورط في عمليات مسلحة شهدتها الأراضي المصرية في مرحلة ما بعد ثورة يناير 2011.

أولاً: حظر حماس

عاشت علاقة حماس والنظام المصري منذ 2013 حالات متلاحقة من التوتر والقلق الشديدين، عقب إصدار محكمة القاهرة قراراً قضائياً في مارس/آذار 2014 بحظر جميع أنشطة الحركة في مصر، والتحفظ على أموالها، وغلق مقارها، استجابة لدعوى تضمنت اتهامها باقتحام حدود مصر عام 2008، وتورطها في اقتحام السجون إبان ثورة يناير 2011.

صبَّ القرار مزيداً من الزيت على نار العلاقة المتوترة أصلاً بينهما، التي شهدت فور الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في يونيو/حزيران 2013 تراجعاً غير مسبوق من تبادل الاتهامات، لكن قرار مصر شكل مفاجأة من العيار الثقيل لحماس، التي لم تتوقع أن تصل العلاقة بينهما لهذا المستوى مما يهدد بقطيعة تامة، وهو ما اعتبرته طعنة في ظهر المقاومة الفلسطينية، وخدمة مجانية لإسرائيل.

في وقت لاحق، اتخذت القاهرة سلسلة من الخطوات ضد حماس عملت على تقييد نفوذها في الساحة الفلسطينية، بعد أن كانت صاحبة اليد الطولى فيها، وظهر من الصعب عليها الاستمرار بدور الوساطة بين فتح وحماس، أو بين حماس وإسرائيل، فكيف يمكن لمصر أن تقود عملية المصالحة الفلسطينية، أو محادثات التهدئة مع إسرائيل، وهي تعتبر حماس حركة “إرهابية”، وتحظرها؟

رغم ذلك، فقد فرضت الجغرافيا نفسها على علاقة حماس بمصر بين كل جولة وأخرى، وهو سلوك معهود في العلاقات السياسية بين الدول والكيانات، لكن آثاره تتضح أكثر فأكثر كون مصر المعبر الوحيد لقطاع غزة الذي تديره حماس؛ مما يدفعها للحرص أكثر من سواها على علاقة جيدة مع القاهرة، رغم ما بينهما من تباينات واختلافات.

غزة بحاجة إلى مصر بسبب معبر رفح الحدودي بينهما للتواصل مع العالم الخارجي، وهو المنفذ الوحيد تقريبا لسكانها، وكذلك للتزود بالبضائع والسلع التي لا تتوفر في القطاع، أما مصر فتحتاج إلى حماس لضبط الوضع الأمني على الحدود المشتركة، ومواجهة المجموعات المسلحة في سيناء، التي تستهدف النظام المصري، وقد حققت حماس والمخابرات المصرية منذ فبراير 2017 تعاونا ملحوظا في هذا المجال.

ثانياً: حصار غزة

منذ 2013، شرعت السلطات المصرية بهدم مئات الأنفاق على الشريط الحدودي بين سيناء وغزة، وهي التي شكّلت موردا اقتصاديا وتجاريا أساسيا لقطاع غزة المحاصر، وبلغ عدد الأنفاق المهدَّمة قرابة 1350 نفقا، بما يمثل 80% من مجموعها، وواصلت مصر هدم المزيد منها، مما فاقم المشاكل الاقتصادية في غزة، التي تعتمد بشكل أساسي على الأنفاق، وبلغت خسائرها 230 مليون دولار شهرياً.

فيما أعلنت وزارة الداخلية في غزة التي تشرف عليها حماس في يونيو/حزيران 2017، إنشاء منطقة أمنية عازلة على حدود غزة وسيناء، بطول 12 كيلومترا وعمق 100 متر، ونشر منظومة كاميرات وأبراج مراقبة، وشبكة إنارة كاملة، استجابة لطلب مصري لمنع المتسللين من استخدام الحدود المشتركة في التسلل من وإلى الأراضي المصرية؛ مما تسبب في قطيعة قاسية للعلاقات بين حماس والمجموعات المسلحة بسيناء.

في حين قام الجيش المصري ببناء جدار خرساني مع قطاع غزة، بالتزامن مع إعلان “صفقة القرن” الأمريكية في أوائل 2018، وفي ظل استقرار أمني غير مسبوق على الحدود، مع العلم أن تقاربا في علاقات مصر مع حماس تزامن في بعض الأحيان مع التحضيرات الأمريكية لإعلان صفقة القرن، مع تعويل الأخيرة على دورها بإقناع الحركة بأن يكون لها دور لإتمامها، وإن لم تنجح بجعل حماس تقبلها، فلا أقل من عدم معارضتها على الأرض، رغم إعلان حماس للمسئولين المصريين رفضها لهذه الصفقة.

في ذلك الوقت، شرع الجيش المصري بعمليات تسوية وتجريف على الحدود الفاصلة بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، تمهيدا لبناء جدار خرساني يمتد على طول الحدود مع قطاع غزة لمسافة 14 كيلو مترا، ووفقا للمعطيات التي حصل عليها كاتب السطور، فإن الخطة تتضمن تشييد جدار يمتد من منطقة معبر كرم أبو سالم جنوبا باتجاه معبر رفح البري شمالا، بطول يقدر بـ2 كيلو متر كمرحلة أولى.

أما المرحلة الثانية فتتضمن استكمال بناء الجدار من معبر رفح البري وحتى شاطئ البحر بطول 12 كيلو مترا، مع إضافة عدة نقاط مراقبة للجيش المصري على الحدود، ويقدر ارتفاع الجدار المرتقب تشييده بـ 6 أمتار فوق سطح الأرض، وبعمق 5 أمتار تحت الأرض، ويأتي كجدار ثان مواز للجدار الصخري القديم الذي أنشأته مصر على حدود قطاع غزة مطلع العام 2008، وتفصلهما مسافة لا تتجاوز 10 أمتار.

تهدف التحصينات المصرية إلى منع حالة التسلل من أي عناصر مسلحة من وإلى قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، إضافة لقطع شرايين ما تبقى من أنفاق لتهريب البضائع بين الطرفين، الفلسطيني والمصري.

وقد سبق هذه الإجراءات قيام الجيش المصري بإنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي المصرية على مرحلتين، الأولى تضمنت إنشاء منطقة عازلة بعمق 500 متر في العام 2014، ثم تلاها توسيع هذه المنطقة في 2017، لتصبح 1,500 متر، كما جرى تهجير المئات من سكان المناطق الحدودية في مناطق الداخل المصري.

دأب الفلسطينيون على التأكيد أن قطاع غزة سيبقى امتدادا للأمن القومي المصري، وسيكون حاميا لحدوده الشرقية من أي هجمات قد تشنها جماعات مسلحة تستغل وجود أي ثغرات على الحدود. وصحيح أن الأمن المصري لديه الحق الكامل في التصرف بما يراه مناسبا داخل حدوده، ما لم يمس سيادة غزة، أو يؤثر بشكل أو بآخر على حياة سكانها.

تبرر السلطات المصرية خطواتها على حدود غزة من منطلقات حماية أمنها القومي، حيث يتعرض الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء بين الفينة والأخرى لهجمات من جماعات مسلحة تتخذ من سيناء قاعدة لها، مستغلة المساحات الشاسعة وقلة انتشار الجيش في تلك المناطق، رغم ما تسوقه السلطات المصرية من ذرائع لإقامة هذا الجدار.

لكن السنوات السابقة لم تسجل أي حالات لتسلل من أفراد الجماعات المسلحة من وإلى قطاع غزة، مما يشير إلى أن الخطوة المصرية متناغمة مع الموقف الإسرائيلي الذي يشيد على حدود غزة الشرقية تحصينات تمثلت في العمل بجدار خرساني بذات المواصفات التي تقيمها مصر على الحدود الجنوبية.

يظهر التشديد المصري في تحصيناته على حدود غزة مبالغا فيها، بدليل أن حماس تراقب الحدود على مدار الساعة خشية تسلل جماعات مسلحة أو عناصر من الأمن الإسرائيلي قد تساهم بزعزعة الاستقرار الأمني في غزة، ولم تسجل أي حالة تسلل لجماعات متشددة من سيناء إلى القطاع، أو العكس.

مع العلم أن تشييد الحدود الخرسانية يجري بين مناطق متنازع عليها، أو في حالة وجود صراعات دولية كالحالة بين فلسطين وإسرائيل، لكن العلاقة التي تربط مصر بغزة مختلفة كليا، لأنها مبنية على المصالح، وهنالك الكثير من النقاط المشتركة التي يتم التباحث بها دوريا.

نصّت صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحظيت بترحيب مصري، على تطوير المناطق الحدودية بين القاهرة وغزة، بهدف زيادة إمدادات الطاقة من مصر للقطاع بقدرة 100 ميغاواط، بتمويل يصل إلى 20 مليون دولار، لكن الصفقة اشترطت لتنفيذ هذه المشاريع قيام مصر بإجراء ترتيبات لوجستية على الحدود لنجاح المشروع، مما يعني أن تشييد مصر للجدار الخرساني، وإنشاء منطقة عازلة سيكون المرحلة الأولى لتطبيق ما جاء في الصفقة.

رأى الفلسطينيون في توقيت الإعلان المصري عن بناء جدار خرساني على حدود غزة رسالة تهديد مصرية لحماس بتشديد الخناق عليها في ضوء تراجع علاقاتهما، وأن دلالات هذا الإجراء ليست أمنية، بل سياسية، لأن حماس معنية بضبط الحدود لقطع أي محاولة تسلل من الجماعات المسلحة داخل غزة.

ثالثاً: الوساطة مع إسرائيل

مع انطلاق مسيرات العودة في غزة منذ مارس/آذار 2018، وارتفاع التوتر الأمني بين حماس وإسرائيل، والخشية من وصوله حد المواجهة المفتوحة؛ فقد استدعت هذه التطورات تدخل الوسيط المصري بين حين وآخر باعتباره “طفاية حرائق”، كي لا تتوسع رقعة التصعيد العسكري، حيث تلجأ تل أبيب دائما للقاهرة للضغط على حماس لتخفيف المسيرات الشعبية، في ظل تأثيرها المتنامي على الحركة.

من الواضح أن هناك حاجة مشتركة لعلاقة مستقرة بين حماس ومصر، لأكثر من سبب، أهمها تردي الحالة الأمنية بسيناء، والمصلحة بضبط حدود غزة، وخشية مصر من تشديد الخناق على غزة؛ لأنه قد يدفع الفلسطينيين لاقتحام حدودها كما حصل في يناير 2008، وجهود حماس بكبح جماح المجموعات المسلحة، التي يتنقل أفرادها بين غزة وسيناء.

ورغم التحسن الظاهري في العلاقات بين حماس ومصر، لكن يصعب أن تصل إلى التفاهم الاستراتيجي، لما يحمله كل منهما من تباين واضح في العلاقة مع إسرائيل، وعملية التسوية، والتطبيع معها، والموقف من اصطفافات الإقليم؛ مما يرجح أن تبقى العلاقة في الإطار التكتيكي.

على صعيد الوساطات الإقليمية في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف التصعيد المتبادل بينهما، فإن المختلف في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ 2-13، دخول المزيد من الوساطات الإقليمية والدولية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلية بصورة متزايدة عما كان عليه الوضع قبل ذلك العام.

في السنوات الأخيرة نجحت الوساطة القطرية، وليس المصرية، في التوصل للعديد من إبرام اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونجحت قطر في إبرام اتفاق تهدئة بينهما في عدة مرات يقضي بإنهاء التوتر بكافة أشكاله، بما يشمل وقف إطلاق البالونات الحارقة، مقابل استمرارها في تقديم مساعدات اقتصادية وإغاثية للقطاع، في حين غابت مصر عن المشهد عدة مرات، وكأن هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي لا يحصل على حدودها الملاصقة مع غزة.

برز في العديد من جولات العدوان العسكري الإسرائيلي ضد القطاع حضور الدور القطري على أعلى المستويات لإنجاح جهودها في احتواء التصعيد، مقابل تراجع وانسحاب مصري مبكر من جهود الوساطة، على عكس ما شهدناه في جولات سابقة، حينما كان الوسيط المصري هو المسؤول المباشر عن مفاوضات التهدئة، وكان الدور القطري آنذاك مقتصراً على تمويل ما يتم الاتفاق عليه، ويبدو أن الجانبين، حماس وإسرائيل، فضّلتا الوساطة القطرية على المصرية في الآونة الأخيرة، مما يطرح أسئلة عديدة حول هذا التحول الذي يشكل انتكاسة في السياسة الخارجية المصرية.

الإسرائيليون يبدو أنهم معنيون بوجود أكثر من لاعب أو وسيط في الساحة الفلسطينية، وقطر تعد على رأس هذه الدول، وتأتي مصر في المرتبة الثانية، وهذا التقسيم يعود لما يملكه كل طرف من أدوات أو أوراق للتفاوض، فالقطريون بإمكانهم تمويل ما يلزم قطاع غزة من مشاريع تبقي حالة الهدوء على حالها، وتمنع أي مواجهة قادمة بين حماس وإسرائيل، أما المصريون فرغم الجغرافيا السياسية فقد تراجع حضورهم بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

رابعاً: العلاقات الإقليمية

يشكل قطاع غزة، رغم صغر مساحته الجغرافية، منطقة مزدحمة بالتطورات السياسية والأمنية، وساحة خصبة لمزيد من النفوذ والتأثير الإقليمي والدولي، وبعد أن حصل تراجع في الدور المصري على الساحة الفلسطينية منذ 2013، فقد زادت دول أخرى من نفوذها وتأثيرها في القطاع، مما تسبب بانزعاج مصري بين حين وآخر، لكنه شكل مناسبة لأن تدرك القاهرة أن أي فراغ ينجم عن غيابها عن الملف الفلسطيني ستأتي أطراف أخرى لملئه.

سعت مصر بصورة حثيثة منذ 2013 إلى حرمان الفلسطينيين من التواصل مع عواصم الإقليم، مما قد يجعلهم، بنظر القاهرة على الأقل، بمنأى عن التأثر بأي ضغوط خارجية إقليمية تحاول التشويش على المسار السياسي المصري للقضية الفلسطينية، مع أن الفصائل الفلسطينية تعلن صباح مساء أن لها سياستها الخاصة التي لا تتأثر بترغيب من هذه الدولة، ـوترهيب من تلك العاصمة.

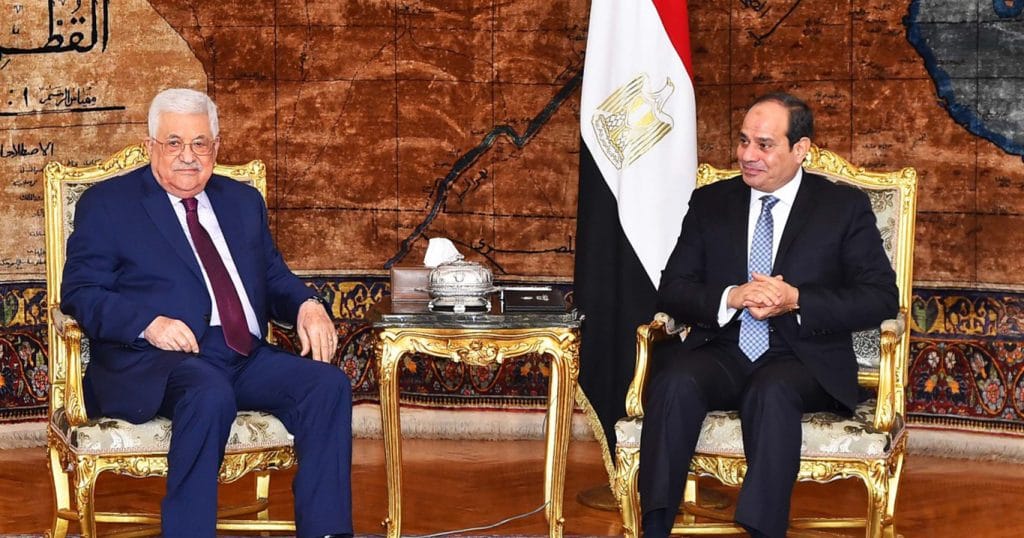

ومع ذلك، فقد دأب القادة الفلسطينيون على زيارة القاهرة، إما بمبادرة منهم، أو تلبية لدعوة الأخيرة بعد توقف مؤقت باتصالاتهما، مما يقدم دليلا جديدا على بقاء علاقاتهما في حالة مراوحة، مد وجزر، اتصال وقطيعة، دون أن تصل حد الصداقة والتحالف، أو القطيعة والعداء، ولا يجعل هذه الزيارات غير البعيدة عن التنسيق مع إسرائيل مرشحة لطرح قضايا استراتيجية بعيدة المدى، بل مسائل إجرائية، تبقي على شعرة معاوية بينهما، وتحفظ هدوء غزة، وهذه نتيجة مقبولة للطرفين قد تكون بديلا عن التوتر بينهما الذي ساد في السنوات الماضية، دون وجود ضمانات بألا تنتكس علاقتهما مجددا!

في سياق متصل، فقد أظهرت مصر غضبا لافتاً من خلال جملة مسلكيات سياسية واضحة لا تخطئها العين تعود في جذوره الأساسية إلى الرفض الصارم الذي أبدته لمغادرة قيادة حماس، لاسيما زعيمها إسماعيل هنية لقطاع غزة، بعد تقدمه بطلبات عديدة للمخابرات المصرية لتمكينه من القيام بجولة إقليمية، وفي كل مرة كان التذرع المصري بحجة جديدة، وكأن هناك قراراً مصرياً إقليمياً، يشمل إسرائيل والسعودية، بإبقائه تحت الرادار، وعدم السماح له بالتنقل بين عواصم المنطقة، تحاشيا لزيادة نفوذها في الساحة الفلسطينية.

أخطر من ذلك، فقد تبين لاحقاً أن القاهرة ساومت حماس على السماح لهنية لقيامه بهذه الجولة، التي ستشمل أصدقاء الحركة في المنطقة كقطر وتركيا وإيران، وسواها، وطلبت أن تشمل جولته زيارة السعودية والإمارات أيضاً، حليفتي مصر وداعمتيها، لكن الحركة أكدت للمصريين أن قرارها مستقل.

ملاحظة لابد منها مفادها أنه يصعب إغفال التأثير الإسرائيلي والسعودي على مصر لوضع شروطها على حماس، لكن ذلك أظهر القاهرة في الوقت ذاته، كما لو كانت وكيلة للرياض وتل أبيب في المنطقة، تنفذ أجندتهما السياسية.

لا يخفي المسؤولون المصريون قلقهم من فقدان تأثيرهم في الملف الفلسطيني، وتحديدا في قطاع غزة، مع دخول أطراف قطرية وأممية على خط معالجة أزمته الإنسانية، وظهور عدم ارتياح مصر من دخول المنحة المالية القطرية إليه بقيمة 150 مليون دولار منذ نوفمبر 2018، وعدم تشجعها لإقامة أي ممر مائي أو ميناء لغزة بديلا عن معبر رفح.

لم يعد سرا أن الدور المصري في الساحة الفلسطينية بات يتراجع رويدا رويدا، سواء في الفشل بإنجاز التهدئة الأخيرة بين حماس وإسرائيل، التي نجحت فيها قطر، أو مباحثات المصالحة بين حماس وفتح، التي رعتها تركيا، مما كشف عن تدهور في موقع القاهرة الإقليمي، لصالح صعود الدوحة وأنقرة.

وقد جاء لافتا أن يصل وفد رسمي من قيادة حركة فتح التي يترأسها الرئيس محمود عباس إلى تركيا؛ لإجراء لقاءات مع وفد من قيادة حركة حماس، للتباحث حول إنهاء الانقسام، وتطبيق توصيات لقاء الأمناء العامين في بيروت، وبحث تفعيل “القيادة المشتركة”، وقد تزامن وصول الوفود الفلسطينية إجراء العديد من الاتصالات الهاتفية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب منه دعم التوجه الفلسطيني نحو تحقيق المصالحة، والذهاب للانتخابات، ووضعه في صورة حوارات فتح وحماس والفصائل الفلسطينية، وطلب توفير مراقبين أتراك للمراقبة على الانتخابات المقبلة، فيما غابت مثل هذه الاتصالات بين عباس والسيسي، باستثناء حالات نادرة!

وفيما شكل لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت أوائل سبتمبر 2020 انتقالا للثقل الإقليمي في الملف الفلسطيني من مصر الى لبنان، فقد جاءت لقاءات اسطنبول مقدمة لحوار كافة الفصائل، وصولا الى لقاء جمع قادة حركتي فتح وحماس في الدوحة، مع العلم أنه ليس لدى الفلسطينيين مشكلة مع أي دولة تستضيف حواراتهم، لكن لكل بلد ظروفه الخاصة، رغم ان الأصابع بقيت متجهة نحو القاهرة التي اكتفت بدور المتفرج على ما يحصل، وكأن الأمر لا يعنيها، مع أنها استضافت في سنوات عديدة معظم لقاءات المصالحة الفلسطينية.

وفيما شهدت فيه اسطنبول اللقاءات الأخيرة بين فتح وحماس، فقد التقى إسماعيل هنية زعيم حماس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مما قد يشير لحضور أنقرة على حساب عواصم عربية في المشهد الفلسطيني غاب دورها، خاصة القاهرة، ويأتي تركيز الفلسطينيين على التواجد الدائم في تركيا، وطلب دعمها، بعد خيبة أملهم من القاهرة، التي انحازت لجوقة التطبيع الجارية، وعارضت الموقف الفلسطيني، الرسمي والشعبي، الرافض للتطبيع، مع بقاء السؤال حول قدرة أنقرة على استبدال نفوذ القاهرة في الساحة الفلسطينية.

وفي حين أن تركيا معنية باحتضان اللقاءات الفلسطينية بسبب انشغال مصر بملفات داخلية وإقليمية، فإن غياب مصر عن اللقاءات الفلسطينية، وعدم تحمسها لمصالحة فتح وحماس، لأنها تدرك أن الأمر لا يحظى برضا إسرائيلي وأمريكي، بل تنظران بقلق لهذه اللقاءات، ولذلك تأتي الحوارات الأخيرة بين حماس وفتح في اسطنبول بسبب انكفاء السلطة الفلسطينية عن محور مصر والسعودية، وشعورها بأن المحور الذي استندت عليه السنوات السابقة في طريقه للانهيار، مما جعلها تشعر أنها في مأزق جدي نتيجة المواقف العربية تجاه إسرائيل، ودفعها لأن تذهب نحو تعميق علاقتها بحماس.

خامساً: التوتر مع السلطة الفلسطينية

لم يقتصر توتر العلاقات الفلسطينية المصرية على حماس فحسب، بل إن علاقاتها بالسلطة الفلسطينيّة وصلت إلى مستويات خطيرة من التوتّر، ولعل السلوك المصري تجاه الفلسطينيّين منذ 2013، يقوم على استغلال التجاذبات الفلسطينيّة الداخليّة بين حماس وفتح، أو تيّارات فتح الداخليّة، وقد أجاد المصريّون استخدام بعض الفلسطينيّين ممّن مارسوا أدوار الوشاية ودقّ الأسافين ضدّ بعضهم.

أظهرت مصر منذ 2013 بصورة بعيدة عن اللباقة الدبلوماسية تدخلاً واضحاً في تفاصيل الشئون الفلسطينية الداخلية، ولم تُخف رغبتها بأن يكون لها دور أساسي باختيار خليفة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتجلى هذا الدور من خلال جهودها الكبيرة لمصالحته مع القياديّ الفتحاويّ محمد دحلان، لكن عباس يرفض ذلك، واستثنى دحلان من أي فرصة لوراثته، مما أغضب مصر.

في العموم، لا يبدو أنّ العلاقات بين السلطة الفلسطينيّة ومصر تمرّ بأحسن أحوالها، في ضوء خلافات سياسيّة بينهما لم تعد سريّة، سواء بسبب عدم تشجّع السلطة الفلسطينيّة للمبادرة المصريّة للسلام مع إسرائيل، أو بسبب رفض السلطة الفلسطينية للدعم المصريّ لدحلان، مما يتسبّب بغضب عبّاس، فضلاً عن استمرار حالة القطيعة بين مصر وحماس.

أخذ فتور العلاقات الفلسطينيّة-المصريّة بعداً واضحاً علنيّاً عقب الطلب الذي تقدّمت به السلطة الفلسطينيّة إلى مصر في أواخر تمّوز/يوليو 2019 لعقد قمّة عربيّة في القاهرة، لمناقشة ملفّ الاستيطان الإسرائيليّ، وتحديد موعد التوجّه إلى تقديم الملفّ إلى مجلس الأمن الدوليّ، لكنّ القاهرة، على الرغم من إجراء العديد من الاتّصالات الدبلوماسيّة مع رام الله، رفضت الطلب الفلسطينيّ من دون توضيح الأسباب، ولم يتم عقد القمة التي طلبتها السلطة الفلسطينية، مما جعل العلاقة بين السلطة الفلسطينيّة ومصر تتّجه نحو الأسوأ، من خلال رفض عباس مبادرة السلام المصريّة، بينما تسعى مصر لتمهيد الطريق أمام دحلان ليخلف عبّاس.

اعتبر الفلسطينيون في حينه أن مبادرة السيسي للسلام مع إسرائيل التي أعلنها في مايو/أيار 2018 تضرّ باستراتيجيّة عبّاس الذي يسعى إلى استدراج إسرائيل إلى المؤسّسات الدوليّة، وتعزيز مقاطعتها عالميّاً، لكن المبادرة المصرية تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة إلى طاولة المفاوضات، دون شروط مسبقة، مما يتسبب بوقف جهود عباس على المستوى الدولي، لاستصدار قرارات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، بما يتعارض مع المبادرة المصرية.

تقوم الخلافات بين الجانبين المصريّ والفلسطينيّ على اختلاف مصالحهما، فمصر تدعم دحلان لأنّها في حاجة إلى الدعم الماليّ من دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، في ظل الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها مصر، في حين أن دولة الإمارات تعتبر دحلان أحد أذرعها في المنطقة، وهذا ما يغضب أبو مازن، لأنه شعر أن مصر تبحث عن دور لها، ولو على حساب الفلسطينيّين.

هذا الفتور في علاقات مصر والسلطة الفلسطينيّة يتزامن مع تقارب مطرد في علاقاتها بتلّ أبيب، لأنّ السيسي يبحث عن حماية لنظامه، وإحدى أدوات الحماية في المنطقة هي إسرائيل، بسبب قدراتها الأمنية، وعلاقاتها السياسية الوثيقة مع الدول العظمى في العالم، وهو ما يسفر في النهاية عن تراجع دور مصر ومكانتها بين الفلسطينيّين.

خاتمة

ربّما يسعى الجانبان المصريّ والفلسطينيّ إلى الحفاظ على علاقات ظاهريّة تبدو جيّدة، لكنّهما لا يستطيعان إخفاء الخلاف في وجهات النظر بينهما حول القضايا المثارة، سواء على صعيد العلاقة مع إسرائيل، أم مسألة التوريث في رئاسة السلطة الفلسطينيّة، أم مستقبل العلاقة مع قطاع غزّة، وهي ملفّات كفيلة بإبقاء حالة الفتور في العلاقة بينهما، مع حفاظهما على شعرة معاوية، وعدم الوصول إلى مرحلة القطيعة.

العلاقات المصرية الفلسطينية: التحولات والمتغيرات