تداعيات فيروس كورونا

مقدمة

في يوم الأربعاء 25 مارس 2020م فرضت الحكومة المصرية حظر التجوال على المواطنين بدءًا من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا وعلقت بعض الأنشطة مثل الأنشطة التعليمية والدراسية والأنشطة السياحية والفندقية والنوادي والمقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمنشآت الترفيهية مثل السينمات والملاهي.

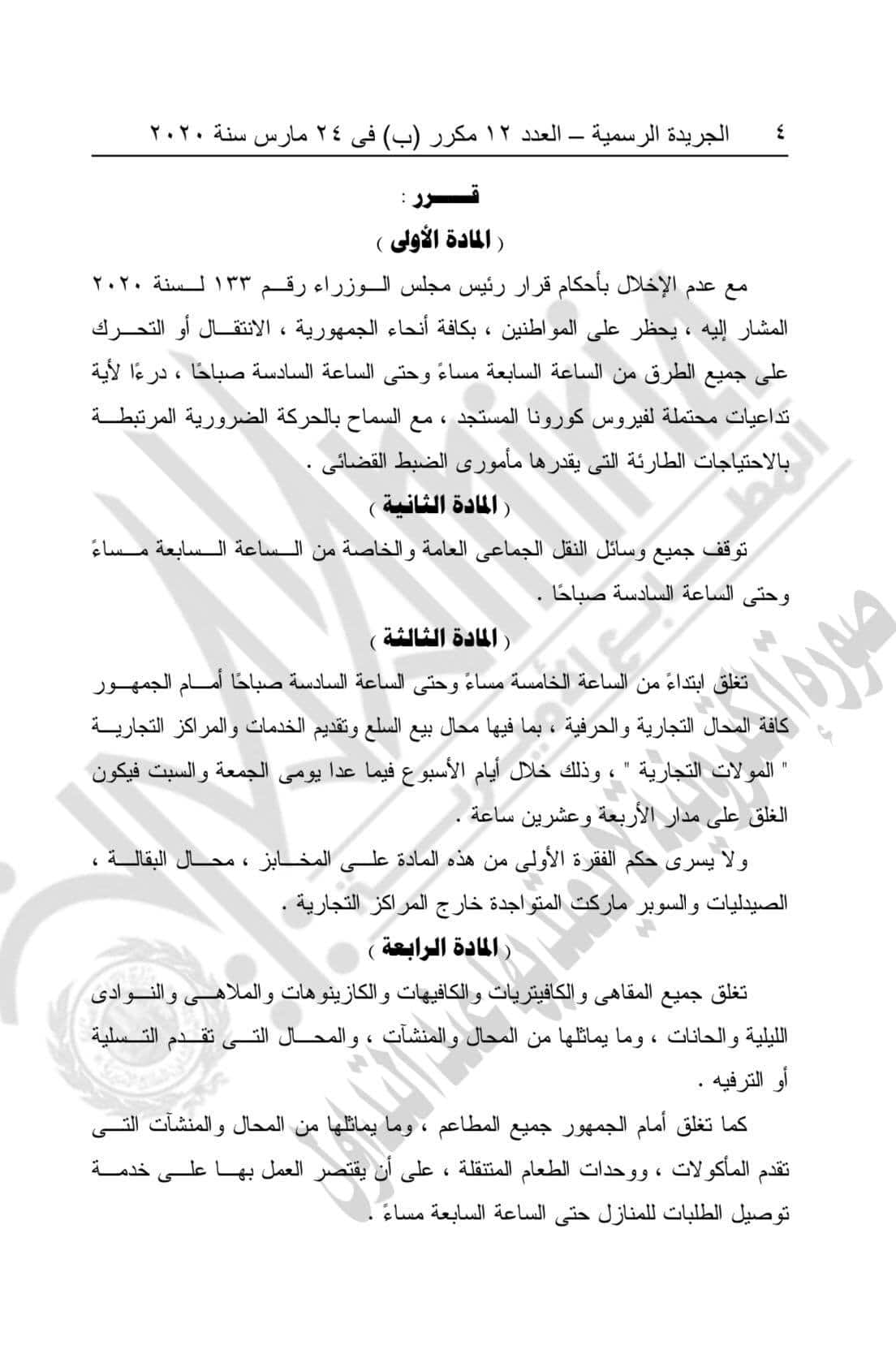

قرار حظر التجوال في الجريدة الرسمية

كانت هذه القرارات السلطوية متأخرة جدًا عن حالة الوباء في البلاد، فقد تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 كورونا المستجد في مصر لمواطن أجنبي يوم 15 فبراير[1] ثم اُكتشفت أول حالة لمواطن مصري في 5 مارس[2]، ولم يكن هناك أي رد فعل للدولة كتدابير لمنع انتشار الفيروس بل بدأت حملة عبد الفتاح السيسي للتطعيم ضد الحصبة يوم 8 مارس[3].

وأخبرتنا شاهدة عيان (طبيبة، 54 عامًا) أن الوحدات الصحية في البلاد، التي يبلغ عددها 5000 وحدة تقريبًا، قد شهدت تكدسًا لمئات المواطنين للإقدام على التطعيم خلال فترة الحملة وإرهاصات وباء كورونا، ولم ينته التكدس إلا بانتهاء الحملة يوم 26 مارس. وفور انتهاء الحملة تم إعلان الحظر.

ومع مرور الوقت بدأت القرارات السلطوية تتوالى: حظر ركوب المواصلات العامة بدون ارتداء كمامة، منع المواطنين من التجول في مناطق معينة مثل كورنيش البحر أو المنتزهات، فرض تنظيم الطوابير على منشآت مثل المصالح الحكومية والبنوك، وتوفير القوات المسلحة للكمامات والقفازات في المحلات والمتاجر الكبرى.

وخلال أشهر الحظر انتقلت ثقافة الوقاية هذه من أعلى إلى أسفل، ففي نظرنا لم يكن المواطن المصري مائلًا إلى تطبيق إجراءات الوقاية ولا مهتمًا بها، وإنما فُرضت عليه هذه الإجراءات الشكلية قسرًا ولم يكن للمواطن حظ من ضبط الذات واستيعاب مدى خطورة الأزمة ومدى أهمية الإجراءات الوقائية.

وفي يوم السبت 27 يونيو 2020م، تم إلغاء حظر التجول وفتح المنشآت والمقاهي بشكل جزئي، مما يعني أن الحظر استمر في مصر حوالي ثلاثة أشهر فقط، لم تقل فيها عدد الإصابات ولا الوفيات يومًا واحدًا.

كانت هذه الفترة كافية لتغيير نمط حياة المصريين بشكل كبير، وأثرت في سلوكياتهم وأخلاقهم وممارساتهم اليومية بشكل واضح، وقد أخرج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو دراسة لقياس أثر كورونا الاقتصادي على الأسر المصرية بدءًا من نهاية فبراير وحتى نهاية يونيو[4].

في هذه الورقة سنستعرض آثار التغير على نمط الحياة اليومي وليس الاقتصادي فقط، ما هي السلوكيات التي أعاد الفيروس ضبطها؟ وما هي التصرفات التي أجبر الفيروس المواطنين على تغييرها؟ سنكتشف إجابات هذه الأسئلة عبر إجراء 45 مقابلة ميدانية مع مواطنين من شرائح عمرية مختلفة، لنرسم صورة دقيقة عن تداعيات الوباء على المعيشة اليومية للمواطن العادي.

المناسبات الاجتماعية

كانت المناسبات الاجتماعية على رأس ملاحظات المواطنين والشباب خصوصًا في تداعيات فيروس كورونا على معيشة الإنسان المصري؛ فمن ناحية أثر فيروس كورونا على مصادر الدخل لدى الشباب وانخفض مستوى الدخل لأغلب الأسر والشباب بنسبة تفوق 50% وأحياناً التعطل التام لوسائل الدخل[5]، لكن من ناحية أخرى رفع الحظر كافة التقاليد الاجتماعية المكلِّفة لإقامة حفلات الأعراس بسبب إغلاق جميع أبواب قاعات المناسبات والأفراح وسرادقات العزاء والمآتم والمنتزهات وحفلات التصوير، فنجح بعض الشباب في استغلال الوضع للزواج بأقل تكاليف ممكنة.

في هذا السياق يخبرنا شاب (25 عامًا) كيف استثمر وضع كورونا في التعجيل بزواجه قائلًا: “كنت في أول العام 2020م اقترضت مبلغًا من المال من أحد أصدقائي حتى أسدد ديوني وكانت الأبواب كلها مغلّقة أمامي، أنا كاتب كتابي (عقد الزواج) لكني لم أدخل بزوجتي بعد. أثناء مرحلة التجهيز كنت أخطط أني أمامي سنة كاملة على الأقل حتى أجهّز بيتي.

ومع قدوم الأزمة رُفعت عني تكاليف كثيرة جدًا، لم أضطر لإقامة فرح ولا إحضار معازيم ولا الاشتراك في جمعيات. وسبحان الله لم يمر شهران خلال الأزمة إلا وقد سددت جميع ديوني وأقمت فرحي ودخلت بزوجتي في بيتي. كل هذا بفضل الله ثم بفضل تخفيف الضغط الاجتماعي جراء أزمة كورونا، أتمنى أن يكرر الجميع التجربة”.

ويحكي شاب آخر (26 عامًا) تجربته في الزواج خلال فترة الحظر، قائلًا إن تكاليف الزواج كاملة له ولزوجته في يوم فرحه لم تتعدّ سبعة آلاف جنيه، فلم يكن هناك هدر لأمواله ولا تقيد بالأعراف الاجتماعية الغالية وتحرر من أي مصاريف لا تهمه هو ولا زوجته، فحاز منشوره الذي روى فيه حكايته على عشرات الآلاف من الإعجابات والمشاركات، حيث كان يشجع فيه الناس على التحرر من التقاليد التي لا تهتم سوى بالمظاهر ولا تلقي بالًا لسعادة الزوجين[6].

وعلى الناحية المقابلة كان وضع الجنائز مثيرًا للحزن إذ أن صلوات الجنائز صارت تُقام في البيوت ولم يتجمع الناس عند الميدان طوال فترة الحظر فمُنع الناس من إقامة صلوات الجنائز وحُرم الناس من حضور المدافن وشهود الجنازة.

يخبرنا أحد الشباب (طبيب، 30 عامًا): “أصيب جدي بالتهاب رئوي وعلى الفور أجرينا له التحليلات اللازمة وتم تأكيد إصابته بكورونا، لم يستطع جدي مقاومة المرض اللعين وفاضت روحه إلى بارئها. غسّلناه في غرفته وصلينا عليه داخل البيت لأن جميع المساجد حظرت إقامة صلوات الجنائز فيها. ثم ذهبنا إلى المدافن لندفنه. لم نستطع أن ندعو أصدقائنا ومعارفنا للجنازة خوفاً من العدوى، هذه اللحظات المؤلمة من الوحدة والوحشة لا أنساها، حتى العزاء لم نعرف أن نستقبله”.

المدارس والجامعات

كانت سياسات الحكومة فيما يخص التعليم مضطربة فظلت حتى اللحظات الأخيرة لإعلان قرارتها بتأجيل أو إلغاء الدراسة قيد المناقشة والاختلاف، فقررت تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في بداية الأمر[7]، ثم خرجت شائعات باستئناف الدراسة وبالفعل تم استمرار التعليق مع ضبابية في كيفية إجراء الامتحانات مع انتشار تسريبات من داخل مراكز صنع القرار باحتمالية عودة الامتحانات كما هي[8]، ثم في نهاية المطاف قررت الحكومة إلغاء السنة الدراسية بالكامل باستثناء سنوات التخرج، وتركوا الأمر لكل جامعة وكلية على حدة لتحديد آليات تخريج طلابها[9].

واعتمدت المدارس والجامعات نظام الامتحانات عن بعد يؤديها الطالب في بيته كما قررت المطالبة بتسليم أبحاث من الطلاب للأساتذة كبديل عن إجراء الامتحانات.

فتح الامتحان عن بعد الباب على مصراعيه أمام الغش في الامتحانات ونقل وشراء البحوث الجاهزة التسليم، وقد اعترف الوزير نفسه بفشل تطبيق الأمر في امتحانات الثانوية العامة رغم تناقضه بنجاح التجربة في السنوات الأخرى[10]، وفي هذا السياق ردت عشرات الأسئلة على حساب العديد من المشايخ في موقع Ask.fm عن حكم الغش خلال فترة الامتحانات، إذ أن اللانظام وغياب العدالة وانعدام تكافؤ الفرص فتح الباب على مصراعيه للغش والنجاح بالسرقة[11].

يروي لنا طالب مدرسي (15 عامًا) قصة من آلاف قصص الغش قائلًا: “فور إعلان إجراء الامتحانات من البيت، أجرينا أنا وأصحابي مجموعة على تطبيق واتس آب، تشاركنا فيه الأسئلة المتوقعة للامتحان ثم تحول مع مرور الوقت إلى جروب للدردشة والمزاح والضحك.. وفي يوم الامتحان كان الامتحان منشورًا لمدة 5 ساعات وكنت جالسًا بجانب أمي في البيت، ففور نشر الامتحان تم نقل الأسئلة إلى المدرسين الذين بدورهم أعطوا الإجابات كاملة ونقلوها لنا على مجموعات الواتس آب على الفور، وأخذت الإجابات ونقلتها كما هي بدون مذاكرة كلمة واحدة وحتى بدون أن أفهم ما الذي أنقله”.

ولعل الاستثناء الوحيد في المدارس هو الثانوية العامة، حيث عُقدت الامتحانات بدون تدابير كافية للوقاية، كما يوضح لنا طالب (17 عامًا): “صورت الوزارة لجان الامتحان بأنها في أعلى مستوى من الوقاية والكفاءة الممكنة، وتُطبق فيها إجراءات الحماية والتباعد الاجتماعي بشكل استثنائي، لكن الحقيقة كانت غير ذلك تماماً، فبمحرد دخولي لباب المدرسة لم يتم توزيع أي كمامة عليّ، ولم يتم رشي بالكحول وحتى رشاشات المياه كانت معطلة، وعلى باب المدرسة تكدس عشرات أولياء الأمور على الأبواب من أجل انتظار أبنائهم”.

أما في الجامعات فلم يكن الوضع مختلفاً كثيرًا، فقد تحولت الامتحانات الجامعية إلى بحوث طُلب من الطلاب تسليمها عوضًا عن حضور الامتحانات، وقد اعتمد غالبية الطلاب على النقل كذلك في تسليم هذه البحوث مما حدا بها إلى كونها مجرد شكليات تعين الجامعات على ترقية الطلاب للسنة الدراسية القادمة بأي حجة.

ويحكي لنا أحد الطلاب (20 عامًا) تجربته في هذا الأمر قائلًا إن هذه السنة كانت أفضل سنة بالنسبة إليه لأنه لم يحضر الامتحانات التي كانت مجرد حشو للمعلومات لا أكثر، واعتمد في نجاحه على بحث نقله من أحد زملائه كما هو. وقد وصلت الشكاوي بتشابه وتطابق البحوث إلى مستوى الوزارة.[12]

وكان الاستثناء في ذلك هو السنة الأخيرة في الكليات التي أدت امتحاناتها كما هي، ويخبرنا أحد الطلاب (22 عامًا) عن طبيعة المجتمع الطلابي ممن هم معلقون بين التخرج وبين الدراسة في تلك الفترة قائلًا: “أعيش في توتر وملل شديدين، منذ بداية الأزمة وهم يقولون إن الامتحانات ستُلغى، ثم يخرج قرار بأن الامتحانات ستؤدى كما هي، وبعد قليل يخرج قرار بتعطيل السنة الدراسية، ثم نفاجئ بقرار استكمال الدراسة .. والآن حددوا موعدًا للامتحانات، وقد تم تأجيله ثلاث مرات، كيف أذاكر في ظل هذه الضبابية وهذه القرارات المتخبطة؟ كيف أفرغ ذهني من أجل استظهار ما قرأت وأنا أعيش في هذا التوتر بين الفينة والأخرى؟”.

أخلاقيات الفيروس

تؤمن هذه الورقة أن الوباء لا يقرّب الناس ولا يدعو إلى التكاتف بذاته وإنما يعزز من الأخلاقيات الموجودة في المجتمع بالفعل سلبية كانت أم إيجابية، فإذا كان المجتمع تسوده قيم التكافل والحذر والعطف والرعاية والمسؤولية الاجتماعية فإن ذلك سينعكس على استجابة الناس لقرارات الحكومة وعلى معاونة الناس لبعضهم البعض كذلك، أما إذا غابت فيه هذا المعاني مقابل شيوع قيم مثل الأنانية والبلطجة والعنف والقسوة والوحشية فإن هذه القيم هي التي ستسود في أوقات الأزمات.

أ- رغبة الأذى

أحد الأخلاقيات التي عززها الفيروس هي رغبة الأذى عند المصريين بشكل غير مفهوم أو بدافع الحسد والحقد، فمثلًا في 14 يونيو صورت بعض الكاميرات مواطناً مصريًا وهو يلعق زجاج الكاونتر الخاص بالصيدلية، وينشر لعابه في أرجاء الصيدلية، رغم أنه لم يشتر شيئاً وخرج وهو صفر اليدين، وبعد خروجه ظل الرجل يقبل المواطنين في الشارع حتى ينشر العدوى بينهم[13].

وفي حالة أخرى، يحكي لنا رجل (37 عامًا) أن أحد جيرانه تأكد إصابته بالفيروس، فدعا أقرباءه إلى وجبة غداء، واجتمعت الأسرة كلها على مائدة الطعام، وبعدما انتهت الزيارة أخبرهم بمرضه، فحدثت مشاجرة كبيرة ضجت بها العمارة كلها.

تُصور هذه الحوادث رغبة لدى بعض المصابين في نشر العدوى بطريقة “شرّانية” بدون دوافع محددة، فالأول قيل إنه مختل نفسيًا، والثاني قال الشاهد أنه كان يحسد أقرباءه، لكن لم يتأكد أحد من الدوافع الحقيقية وراء هذه التصرفات اللاأخلاقية.

ب- وصمة العار

وإذا انتقلنا إلى بعض المجتمعات الريفية في مصر فإننا سنجد نظرة تشاؤمية للفيروس إذ أن المواطنين ينظرون إلى الفيروس باعتباره وصمة عار تعيب صاحبها، ولذلك ففي أوائل الحالات في مصر في شهر مارس، توفيت سيدة من قرية بلقاس بمحافظة الدقهلية قدمت مع زوجها من إيطاليا وأصيب الاثنان وتوفيا، فاجتمع أهل القرية للعزاء في بيت السيدة، وصوروا أنفسهم وهم يتلقون العزاء ووجهوا كلماتهم إلى الكاميرا قائلين بأنه ليس هناك كورونا ولا أي شيء وأن “إحنا زي الفل ومفيش حجر ولا حظر ولا أي مشاكل”[14].

وقال لنا شاهد عيان في قرية دست الأشراف بالبحيرة أن قريته أشيع أن أحد رجالها قد خرجت نتيجة تحليله إيجابي، فظل الرجل يمارس حياته اليومية بشكل عادي، يخرج إلى العمل ويختلط مع الأهل والجيران، ولم يرد أن يفاتحه أحد في مجرد فكرة عدوى الفيروس، إذ أن الإصابة كانت أشبه بالخزي في القرية، ولم يتصرف معه أحد بناءً على أنه مصدر للعدوى.

ووصل الحال في 11 أبريل 2020م إلى حد أن أهالي قرية شبرا البهو التابعة لمحافظة الدقهلية (شمال شرق القاهرة) تجمهروا لمنع دفن طبيبة توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا[15]، كما رفض ابن استلام جثة والدته المتوفاة بكورونا[16]، وفي سبيل مناهضة هذا التصور قام مجموعة من الصحفيين بإطلاق حملة #كورونا_ليس_عارا[17].

ج- استغلال حاجة وخوف الناس ماليًا

خلال الأزمة استغل عشرات الصيادلة والأطباء خوف الناس من أجل جني الأرباح، وكتبوا مجموعة من الأدوية في روشتة واحدة ثم أطلقوها للعامة بغرض التسويق لأنفسهم رغم عدم ثبوت أي فاعلية لأي روشتة من هذه الوصفات.

يقول لنا أحد الشباب (صيدلي، 31 عامًا): “في اليوم يأتيني العديد من الناس يطلبون أدوية معينة بشكل منتظم، ولما كنت أسألهم وجدت أن أحد الأطباء قد كتب روشته وسماها باسمه يزعم فيها أنه يعالج كورونا بهذه الروشتة الخاصة”.

ومن العجائب أن أحد الأطباء، وهو الدكتور مجدي نزيه رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، خرج مع الإعلامي محمود سعد ليعلن أن علاج كورونا هو وجبة الشلولو، كما اقترح أحدهم علاج كورونا سمّاه شوربة الحاج محمود[18]، ووصل الحال إلى طبيب نفسي ليكتب روشته لعلاج الاكتئاب من كورونا[19].

وكعادة أي حدث يقوم بعض الأفراد باستغلال حاجة الناس من أجل تحقيق مزيد من الربح، فالسوق معطش والعرض ضخم ومن ثم فإن الأسعار ترتفع ومعدلات الربح تتضاعف لمن يمتلك أدوات الوقاية.

تقول سيدة (36 عامًا): “مع بداية الأزمة ارتفعت أسعار الكمامات بشكل رهيب. مخازن الصيدليات صارت أشبه بالمافيا، التجار والصيادلة لا يعطون الكمامات إلا للمشتري صاحب السعر الأكبر، أو لأقربائهم”.

وفي يونيو 2020م، أثار اليوتيوبر عمرو راضي ضجة كبيرة إذ ظهر في فيديو وحوله معدات الوقاية والعقاقير اللازمة لعلاج كورونا بكميات كبيرة وطلب راضي من جمهوره بمتابعة شخصيات معينة على موقع إنستجرام من أجل الفوز في مسابقة الأدوية والحصول على معدات الوقاية[20].

الأثر النفسي للفيروس

تباينت ردود الأفعال النفسية تجاه الجلوس في البيت، فمن ناحية لم يتعود المصريون –خاصة الشباب- على الجلوس لمدة 12 ساعة متواصلة في البيت فكان الوضع بالنسبة لهم طارئاً جديدًا، ومن ناحية أخرى لم يكن هناك خطوات إرشادية عملية تعين الناس على عملية التكيف مع الحظر المفروض، ومن هنا نشأ التباين بين من استطاع استثمار جلوسه في البيت ومن لم يجلب له الحظر سوى الملل والضجر والاكتئاب.

أ- الجوانب السلبية

على الجانب السلبي يخبرنا شاب (17 عامًا) أنه مع مرور الوقت على الحظر واستقباله للأخبار السيئة كل يوم فقد وصل به حد الخوف على والديه إلى أنه صار يتجنب الجلوس معهما. ولا يصلي معهما الصلوات في جماعة، ويتجنب التواجد معهما في غرفة واحدة، ويعيش حالة دائمة من القلق والجزع.

وتخبرنا شابة (طالبة، 19 عامًا) أن الوحدة الناتجة عن الحظر أثرت فيها سلبًا ومع مرور الوقت أصبحت تصاب بالتشنج واستحضار ذكريات غير سارة.

ومن أهم أسباب انحدار الحالة النفسية هو فقدان الوظائف والتهديد الاقتصادي الذي كان كالشبح يحوم حول أرجاء البيوت لا سيما عند عائلي الأسر والمسؤولون عن الإنفاق، فمثلًا تقول فتاة (26 عامًا): ” تأثير الحظر كان سلبيًا أكثر منه إيجابي؛ أولًا الإيجابي أن قيمة علاقاتي مع ناس كثيرة كان صعبًا لكن مريح في النهاية، أما السلبي فأصبحت بلا أي عائد مادي بالنسبة لي خاصة أني كنت متحملة مسؤولية نفسي منذ فترة كبيرة وانقطعت وسائل الرزق أمامي، وبالإضافة إلى ذلك فالحالة النفسية سيئة أغلب الأوقات لأني كشخص أكره حرفيًا القعود في البيت والتفكير المزمن في أوقات كان يدمر مخي وقلبي حرفيًا”.

ب- الجانب الإيجابي

أما على الجانب الإيجابي، فتخبرنا فتاة أخرى (20 عامًا) أن الحظر أتاح لها الفرصة لمراجعة قرارتها لتكتشف أن كل قرارتها كانت سليمة وأن ضغط الناس هو ما كان يسبب لها أزمة نفسية. ويخبرنا شاب (28 عامًا) أن أفضل ما جناه خلال فترة الحظر هو تحويله للعمل من داخل البيت، وهو ما وفر وقتاً كبيرًا له في المواصلات وتحسنت حالته النفسية كثيرًا بعد هذا التحول.

وتقول فتاة أخرى (21 عامًا): “التغير الأكبر في الحالة النفسية وطريقة التفكير كأن الدنيا وقفت قليلًا حتى ندرك أننا لسنا في سباق مع أحد، فمقارناتنا مع الناس وحياتهم قلت كثيرًا، حتى الانبهار بنماذج السوشيال ميديا أصبحت شيئاً سخيفاً بالنسبة لنا، محاور حياتي تغيرت كتير والهدف لم يعد أن أكون منبهرة قدر ما أكون سعيدة في حياتي ومستمتعة بها، ليس هناك نموذج للحياة هو الأصح، أعطي كل حبي لأهلي وأخبئ كل ذكرياتنا الحلوة لأولادنا ، نهتم بصحتنا الجسدية والنفسية، الشغل ليس كل شيء، كانت هذه أفضل فترة في حياتي بفضل الله”.

مراحل نظرة المصريين إلى الفيروس

عبر رصد موقف المواطنين من الفيروس فإننا يمكنا تقسيم موقف عموم الناس إلى ثلاثة أطوار زمنية: الطور الأول هو السخرية من الفيروس واتخاذ تدابيره وطبيعته مادة للفكاهة والكوميكس. والطور الثاني هو الخوف الشديد والهلع المبالغ فيه من تداعيات الفيروس، أما الطور الثالث والأخير فهو حالة اللامبالاة في التعامل مع المرض وعدم الاكتراث بخطورته بأي شكل.

أ- المرحلة الأولى: السخرية والاستهزاء

سلك المصريون منذ اليوم الأول للفيروس أسلوبًا ساخرًا من الفيروس ورصدنا ذلك عبر محورين: فرجل الشارع العادي كان مستهزئًا بمظاهر الوقاية خصوصًا الكمامة والطوابير. يخبرنا شاهد عيان (رجل، 45 عامًا): “عندما أستلم راتبي من عملي أذهب إلى البنك من أجل سحب الأموال، رأيت البنك يضع مقاعد للانتظار محددة بالتباعد خارج البنك. أي تباعد؟ لا أحد يلتزم بالطابور، أريد أن أحصل على راتبي وأرحل”.

ويقول شاهد عيان آخر (فتاة، 20 عامًا): “كنت أتردد كثيرًا في ارتداء الكمامة، عندما أنزل من بيتي مرتدية الكمامة على وجهي أحياناً كنت أجد سخرية كبيرة من المارة ومن الناس في الشارع عندي، بعضهم كان يقهقه من شدة السخرية. أحياناً كنت أتعمد إخفاء الكمامة حتى أخرج من منطقتي ثم أرتديها”.

وقد بلغت السخرية إلى حد الازدراء مع أحد المواطنين الآسيويين الزائرين لمصر، والتنمر على لون بشرته باعتباره موطن الفيروس، وقام سائق السيارة التي يستقلها الآسيوي بطرده خارج السيارة مما اضطره إلى الإشارة لأي سيارة تقف له دون جدوى، مع استمرار ضحك المصور وسخريته من السائح بشكل هيستيري[21].

أما المحور الثاني فهو ظاهرة “الكوميك” و “الميمز” التي تناولت الفيروس بالفكاهة والدعابة، وتم رصد مئات الكوميكات التي تسخر من الفيروس وتستجلب ضحكات القارئ. مما حدا بالبعض –خصوصًا المتضررين من الفيروس- إلى إبطال هذه النغمة والدعوة لمحاربتها، لكنهم فشلوا بالطبع حتى بعد تصاعد عدد الوفيات والإصابات.

ب- المرحلة الثانية: الخوف والقلق

مع تزايد عدد الحالات وارتفاع أعداد المصابين عالميًا تحول قطاع كبير من المصريين من السخرية إلى الخوف من الفيروس وأدركوا حجم الخطر الذي يهددهم. وصاحب ذلك التهديد الوظيفي والبطالة وإغلاق الشركات وإفلاس المؤسسات وتسريح العمال. فمن ناحية هناك خطر اقتصادي ومن ناحية أخرى هناك كارثة صحية.

يخبرنا طبيب (30 عامًا): “المشكلة ليست في إصابتي شخصيًا وإنما المشكلة في أهلي. فالحالة المزاجية والقلق والتوتر بسبب انعدام اليقين والخوف من المستقبل وتشوش الرؤية سواء من ناحية صحتك أو صحة احبابك أو الاوضاع الاقتصادية الخ، فمناخ القلق العام والحزن لوفاة أقارب أصدقاءك المتكرر أمر مرهق نفسيًا للغاية”.

وأخبرنا مواطن (35 عامًا): “أنا وزوجتي لا ندري ماذا نفعل مع رضيعنا المريض. نخاف إن ذهبنا به إلى العيادات والمستشفيات ألا تكون معقمة أو جاهزة فيلتقط العدوى من أي مكان، وفي نفس الوقت لا نستطيع علاجه في البيت، أخاف أن أحمله خارج بيتي أساسًا”.

ووصل حد الخوف ببعض الناس إلى الوسوسة، كما استعرضنا في حالة الشاب الذي يرفض الجلوس أو الصلاة مع أهله في البيت.

ج- المرحلة الثالثة: اللامبالاة

أما الطور الثالث لنظر المصريين إلى الوباء فيمكن تأريخه مع الفتح الجزئي للبلاد ورفع حالة الطوارئ والحظر يوم السبت 27 يونيو 2020م، ففي ليلة هذا اليوم مباشرة اكتظت المقاهي بالزبائن وامتلأت المطاعم بالزائرين، الأمر الذي يوضح مدى اللامبالاة بانتشار الفيروس أو باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

يحكي لنا شاب (24 عامًا، عامل) عن هذا اليوم الذي رُفع فيه الحظر قائلًا: “كان أشبه بيوم عيد، في هذا اليوم نزلت مع أصدقائي لنلعب الكرة في الشارع لمدة 3 ساعات حتى الساعة 3 فجرًا، لم نبال بالوقاية ولا بأي شيء سوى بمتعة الاجتماع في ملعب كرة القدم”.

وينظر شاب آخر (29 عامًا) بعين الحسرة إلى اللااكتراثية التي أصابت عموم المصريين وهو يقول: “استبشرت في بداية اليوم بأن الحكومة حددت سعة المقاهي بـ 25% من سعة المكان فحسب، مما دفعني إلى النزول على إحداها من أجل تناول الشيشة، وعندما حل الليل جن جنوني عندما رأيت مشهد المقاهي الذي تكاد لا تجد فيها مقعدًا واحدًا فارغاً، الشارع بطوله ممتد عن آخره بمقاهي وجميعها بلا مبالغة ممتلئة، ليس هناك مسافات آمنة ولا كمامات ولا أي شيء، فضلًا عن مستوى النظافة والتطهير الرديء، لا يوجد سوى القهوجي من يرتدي الكمامة، وهو لا يلبسها أساسًا وإنما يضعها على ذقنه”.

وفي حكاية أخرى يخبرنا شاب (32 عامًا) عن نفس اللامبالاة عند فئة أخرى من الناس وهي راكبي المواصلات العامة، فيقول: “في أحد الأيام ركبت الأوتوبيس العام لأذهب إلى عملي كالمعتاد، وعندما بدأت الحكومة في تخفيف إجراءات الحظر ورفع المقاهي انخفضت نسبة من يضعون الكمامة في الأوتوبيس من 70% إلى 10% مثلًا. وحتى محصل التذاكر عندما يريد تقليب ورق التذاكر فإنه يدخل إصبعه إلى فمه ولسانه داخل الكمامة ثم يخرجها ليقلب بها الورق ويعطيها للراكبين. ولا أحد يعلق ولا أحد يهتم”.

وفي سياق مشابه تخبرنا فتاة (طبيبة، 29 عامًا) أن أحد المرضى الذين تأكد إصابتهم بالفيروس رفض الخضوع للعزل وأجرى حياته بشكل طبيعي رغم التحذيرات الهائلة للأطباء بخطورة ذلك على أقربائه إلا أنه لم يعبأ بأحد. كما ذكر الطبيب بمستشفى الجهاز الهضمي بدمياط أحمد أبو طبل أن إحدى الممرضات عنده أخفت إصابتها بالمرض، ولم تكتف بذلك فقد ظلت تمارس عملها وتخالط المرضى والطاقم الطبي لمدة يومين[22].

نظرية المؤامرة

يؤمن قطاع محدود من الشعب المصري أن فيروس كورونا ما هو إلا جزء من مخطط عالمي شرير يهدف إلى خداع الجماهير والتحكم بها وسوقهم كالغنم إلى أهداف يحددها قلة من البشر.

فمثلًا في أحد المساجد (قبل إغلاقها) خرج مواطن (موظف بالقطاع الخاص، 36 عامًا) ليعلن للناس أن كورونا ما هو إلا وهم قد اخترعه إعلام المسيخ الدجال، وأنه لا شيء في الحقيقة له وجود اسمه فيروس أو بكتيريا، وأكد مرارًا أن الصهيونية الماسونية هي التي تسوق الناس وتضحك عليهم وتخدعهم من أجل تمديد نفوذ إسرائيل. لا تمثل هذه الحالة اعتقادًا شخصيًا فحسب فقد اقتطع هذا المواطن وقتاً خاصًا من وقته كي يبشر الناس بهذه الفكرة أي أنه يؤمن برسالية ما يعتقده ويبتغي أن يتبعه الناس فيما يزعم.

وفي نفس السياق يؤمن رجل (صول بالجيش، 34 عامًا) أن الأطباء مهمتهم في الحقيقة إيهام الناس بالمؤامرات مثل كورونا حتى يستطيعوا جني الأموال، ويعتقد أن علاج ثقب جدار البطن هو تغطيته ببذر الطماطم، وأن علاج سرطان البنكرياس هو أكل عود القصب.

واشتكت لنا سيدة (ربة منزل، 44 عامًا) أن ابنها البالغ من العمر 14 عامًا مؤمن تمامًا بأن كورونا ما هو إلا حيلة ابتكرها بيل جيتس من أجل زرع رقائق الكترونية في جميع البشر ومراقبتهم والتحكم فيهم مثل الروبوتات.

وعلى الرغم من غياب أي أدلة علمية أو تجريبية أو منطقية على صحة الافتراضات السابقة إلا أن نظرية المؤامرة لها جاذبية شديدة عند من يعانون من الجهل والأمية، ومن ثم فإن المجتمع المصري يعتبر بيئة خصبة لاستقبال ونمو مثل هذه الأفكار.

تقوية الروابط العائلية

استفادت العديد من العائلات المصرية خلال فترة الحظر على تقوية الروابط الأسرية بينها مستثمرة وقت الجلوس في البيت في التعارف بشكل أعمق والاجتماع بصورة أكثر مع بقية أفراد العائلة.

فمثلًا يخبرنا أحد الشباب (32 عامًا) أن الحظر أفاده من حيث إنه أصبح يجلس مع أبنائه بشكل أطول وأفضل، وأنه تعرف على أمور فيهم لم يكن يعرفها من قبل، وأصبحت رعايته ألصق وعلاقته أمتن بأولاده.

ويروي شاب آخر (26 عامًا) كيف كان الحظر وسيلة لإعادة اكتشاف حياته بأكملها وحياة أسرته كذلك: ” من حيث الروتين اليومي فكانت أيام الحظ أشبه بالإجازة، والقيلولة من ضغط الشغل، وتنظيم يوم صحي، والتلذذ بتلك الأيام التي سمعناها من الأجداد أي العمل في ساعات باكرة والكل يجتمع ف المنزل عند الخامسة والانتقال من ملل إمساك الهاتف إلى متعة الجلسات الأسرية الخفيفة، أدرت أني كنت أعيش في خدعة ووهم كبير جدًا”.

أوقات الفراغ الناتجة عن الحظر

ولد حظر التجول فراغاً كبيرًا لدى الشباب. وبالأدق فقد اكتشف الشباب عبر حظر التجول أن وقتهم يتخلله أوقات فراغ هائلة، وبسبب ضعف الإنترنت في فترات الليل خلال فترة الحظر (حيث إنه بين السابعة مساءً وحتى الثانية صباحًا يكون الاتصال بالإنترنت مهمة ثقيلة جدًا) فقد استغل الشباب فراغهم عبر مستويات مختلفة وتباينت ردود أعالهم تجاه هذا الفراغ.

فمن ناحية تأثرت السلوكيات الغذائية مع استمرار وقت الفراغ بسبب كثرة الجلوس في البيت، يقول شاب (24 عامًا): “التزمت بـ ’دايت‘ -حمية غذائية- قاس منذ أشهر وربما بلغت سنة كاملة ملتزمًا به. كنت آكل وجبة واحدة في اليوم فقط وتناقص وزني بالفعل بشكل ملحوظ. لكن مع حظر التجول كنت فارغاً ولا أجد ما أفعله في البيت سوى الأكل، فضُرب الدايت الخاص بي وانهار نظامي الغذائي، ولا أستطيع العودة إلى الدايت طالما الحظر فعال والشغل متوقف”.

وتخبرنا فتاة (20 عامًا) عن أثر الفراغ في تضاعف معدل مشاهدتها للأفلام الإباحية قائلة: “كنت مبتعدة عن الأفلام الإباحية ولا أٌقترب منها تقريبًا بعدما تعافيت منها منذ زمن مضى. لم أفكر فيها سوى مع حظر التجول. كيف أجلس 12 ساعة في بيتي بدون أي تفاعل مع أي شيء ولا أفكر في الإباحية؟ بكل أسف أستطيع أن أقول أني انتكست وعدت لمشاهدة الإباحيات”.

ويبدو أن هذا هو الغالب الأعم فالجميع لم يستفد من الفراغ الذي ولده الحظر بشكل جيد، فلم ينظر إليه الشباب باعتباره فرصة استثنائية لن تتكرر وإنما مر الوقت كأي وقت آخر، فمثلًا تقول فتاة (طالبة، 19 عامًا): “زاد استخدامي لمواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا يوتيوب، فالحقيقة للأسف أني لم ألاحظ أي تغيير إيجابي حصل ليي خلال أشهر الحظر”. وقال لنا شاب آخر (20 عامًا) عندما سألناه عما تغير في يومه خلال الأشهر الأربعة السابقة فردّ قائلًا: “ولا أي حاجة”.

ومن أجل تبرير موقفهم يحاول البعض شرعنة هذا التباطؤ في استغلال وقت الفراغ قائلين بأن الفترة لا تتحمل ضغطًا على نفسك أكثر مما هو حاصل بسبب الخوف من العدوى بالفعل، فمثلًا تقول إحدى الفتيات (طالبة، 21 عامًا): “ليس مطلوبًا من أي أحد الخروج من فترة الأزمة الحالية بأي شيء جديد، استمتع بالجلوس في البيت بدون ضغط، يكفي أن يخرج الإنسان بكامل عقله ونفسيته لا أكثر، الفترة لا تتحمل مزيد من الإرهاق النفسي، لست في سباق مع أحد”.

وعلى جانب آخر قام بعض المواطنين بإعادة النظر في وقت فراغهم واستثمروه لصالح أعمال مختلفة، فمثلًا اكتشف شاهد عيان (شاب، 30 عامًا) أن معدلات تحصيله للعلوم بإمكانه أن يتزايد إذا ما استغل وقته بشكل صحيح، فيقول: “تضاعف تحصيلي العلمي واكتشفت أن يومي فيه وقتاً هائلًا يضيع أغلبه في السوشيال ميديا. استفدت جدًا من فترة الحظر فلقد أضافت إلى حصيلتي العلمية ما كنت أود إنهاؤه في سنة كاملة أنهيته في عدة أشهر”.

وتقول فتاة (30 عامًا): “استطعت أن أستغل وقت الحظر وحذفت حساب الفيسبوك وأنشأت حسابًا هادئاً بدلًا منه كما حذفت الآسك والواتس آب وتويتر هذا كان أمرًا صعبًا عليّ لكني ابتعدت عن الانهماك في السوشيال ميديا .. دماغي تم ترتيبها وحُذف عنها هوس الإنجاز واستطعت الاعتماد على نفسي والبحث عن حلول لنفسي فليس ثم ضرورة ليعطيني أحد حلولًا جاهزة”.

مراوغة السلطة

تقوم إحدى أساسيات حياة المواطن المصري على مراوغة الإجراءات الحكومية بشكل يومي بداية من الهروب من محصل التذاكر في المواصلات العامة انتهاءً بالتهرب الضريبي مرورًا بتزوير الأوراق ودفع الرشاوي والقفز من فوق الأسوار وتجاوز الطوابير والاعتماد على الواسطة وغير ذلك.

ومع حلول أزمة كورونا برزت مجموعة من التقنيات الجديدة التي تواجه نظام الحكومة الجديد في فرض حظر التجول وعقاب كل من يخالفه قانونيًا، ومن ضمن هذه التقنيات هي عمل السائقين في الميكرو باصات ليلًا متخفيين عن أعين الشرطة والكمائن، يقول لنا أحد السائقين (39 عامًا): “ترى هذه الكمامات التي أعلقها على المرآة الخلفية؟ أنا أوزعها على الراكبين في الميكروباص حتى أتفادى خسارة أحدهم إذا صادفنا كمين شرطة، وبعدما نمر من الكمين أجمع الكمامات منهم مرة أخرى. أما إذا دخلنا لوقت الحظر فاحنا مش بنغلَب [لا يهزمنا شيء] فأنا والسائقون مثلي نتواصل تليفونيًا من أجل تحديد أماكن كماين الشرطة حتى نتجنبها ليلًا وناكل عيش [نرتزق من عملنا]”.

صارت مراوغة الكمائن أمرًا شائعًا، وأحياناً يتوقف الميكروباص في منتصف الطريق ليعتذر للركاب أن ثمة كمين ولن يقدر على تجاوزه فيطلب منهم النزول إلى قدرهم ليكملوا مسيرتهم مشيًا على الأقدام.

وأفادنا شاهد عيان (ممرض، 26 عامًا) أن كثيرا من أصدقائه طلبوا كارت طبيب أو كارت صيدلي لإثبات هويتهم كصيدلي أو كطبيب من أجل كسر الحظر، ويروي لنا أحد المواطنين (39 عامًا) كيف أنه اصطحب زوجته في نزهة ليلية بسيارته الخاصة، ثم صادف كميناً فأخرج إليهم كارنيه النقابة الزائف فسمحوا له بالمرور، وصور نفسه (سيلفي) ونشر الصورة على موقع فيسبوك بعنوان: “مفيش كماين تهزنا”.

ومن العجيب أن شاهد عيان (شاب، 23 عامًا) يخبرنا أن قسم الشرطة الذي يُحتجز فيه من يكسر الحظر هو بؤرة ساخنة لالتقاط العدوى، أي أن الشرطة تلقي القبض على من يهدد حياة المواطنين وتضعه في حجز يهدد حياة المواطنين بالفعل. يقول هذا الشاب: ” دخلت الحجز مع سبعة آخرين كسر حظر .. وعندما تم عرضي على النيابة سألت وكيل النيابة لو فرضنا اني لا قدر الله عندي كورونا ودخلت الحجز.

قاطعني وقال: أنا وانت هنتلط (نلتقط العدوى) والمساجين والأمناء وهتبقى مصيبه بس نعمل ايه اللي مش طبيعي انهم يدخلوا سجناء جدد على القدامى بدون أي فحص، الضباط معظمهم كان ملتزم بلبس الكمامة، لكن المساجين دول عادي مخالفين للقانون يبقى يولعو، مساحة الغرفة تُقدّر بـ 40 متر مربع .. كنت أنام مثل البرجر ثلاثة فوقي وثلاثة تحتي”.

ومن ضمن تقنيات المراوغة هو تجاوز البروتوكولات الطبية البيروقراطية المتعنتة التي فرضتها الحكومة ضد من يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، تحكي لنا شاهدة عيان (طبيبة، 28 عامًا) على واقعة حدثت في المستشفى الخاصة بها قائلة: “أعمل في مستشفى الحميات ولا يتسنى لنا الاستجابة لجميع طلبات الحجر والكشف، وبروتوكول المستشفى يلزمنا ألا نجري اختبارًا إلا لمن تأكد إصابته بنسبة 90% بالفيروس، وفي أحد الأيام اشتبهنا في إصابة أحد الأطباء من طاقم العمل، فرفض مدير المستشفى إجراء التحليل له، فجمعنا أنفسنا كأطباء وصعدنا إلى مكتبه وهددناه بفضح الموضوع والإضراب عن العمل فاستجاب وأجرى التحليل لزميلنا بالفعل”.

وحتى في المساجد (أثناء إغلاقها) كانت تقنيات المراوغة قائمة كذلك، فقد أخبرنا أحد أئمة المساجد (54 عامًا) أنه خلال فترة رمضان استحرم أن يغلق المسجد ويمنع صلاة التراويح، فكان ينتظر بعد صلاة العشاء بساعتين حتى يخف نزول الناس إلى الشارع ويخلو من المارة، ثم يقيم صلاة سرية للتراويح في المسجد متخفياً عن أعين الناس بعدد قليل من المصلين وملتزمين بالإجراءات الوقائية مثل إحضار المصلية الشخصية والتباعد بين المصلين وغير ذلك، وأوصاني خلال الحديث ألا أفشي سر المسجد لأحد لأنه قد يهدد بالإغلاق.

وعلى المستوى الاقتصادي، فبسبب فجائية الحدث لم تستطع بعض الأعمال التخلي عن عملها بسهولة، فلجأت إلى استخدام المراوغة كذلك من أجل الحفاظ على الشركة أو العمل من الانهيار أو الإفلاس. مثلًا يقول لنا أحد الشباب (طالب، 16 عامًا) إن السنتر التعليمي الذي يعمل به “لا يزال يفتح أبوابه أمام بعض الطلبة، والمدرس يجلس في سيارة متخفيًا عن أعين الناس ونتسلل إليه كي نأخذ منه الملازم الدراسية ونسلم له الواجب ثم نمضي سريعًا، كأننا نتاجر في المخدرات”.

وعلى صعيد مماثل يخبرنا شاهد عيان (معاش، 66 عامًا) أن المقهى التي يجلس فيها يوميًا منذ سنوات مضت لم تتأثر بكورونا، أو بالأدق لم تستجب للحكومة في إغلاق النشاط. ويضيف: “في بعض الأوقات يسمع صاحب المقهى أن الحكومة على أول الشارع لإجراء تفتيش على الأنشطة التجارية التي تفتح أبوابها في وقت الحظر، فيغلق صاحب المقهى الأبواب ونحن بداخلها وأظل حبيس المقهى مع أصدقائي نتسامر ونلعب كما نحن، ومع مرور الضابط يفتح صاحب المقهى المكان مرة أخرى وكأن شيئاً لم يكن”.

خاتمة

كما أكدنا في بداية بحثنا فإن المقابلات الميدانية أكدت أن حالة الحظر المفروضة بسبب الوباء لم تنُشئ أخلاقاً جديدة ولا ولّدت أنماطًا مغايرة لتعامل المصريين مع بعضهم البعض وإنما عززت من الأخلاقيات الموجودة بالفعل وفتحت مساحات أخرى للتعبير عنها سلوكيًا في الواقع المُعاش.

وجدير بالذكر أن كافة من قابلناهم لا يؤمنون بأي خلاص سوى بالخلاص الإلهي، ففي عدد من المساجد كانت تقام صلوات العشاء والفجر مع لزوم القنوت والدعاء والابتهال لله أن يرفع هذا المرض.

ومنذ رفع الحظر عن البلاد، عادت الحياة لطبيعتها أو اقتربت من ذلك، فلم يعد منظر الكمامات منتشرًا كما كان من قبل، وامتلأت السواحل والشواطئ والمنتزهات بالزائرين، واكتظ الكورنيش بالمصيفين وبدأ أصحاب المتابعين على السوشيال ميديا بتصوير أنفسهم في شواطئ الساحل الشمالي.

لا يبدو الواقع متفائلًا بخصوص رفع الحظر، وتتميز كافة التدابير الحكومية بالتخبط وسوء الإدارة، أما الوضع الطبي في مصر فمنهار تمامًا وصار المرضى يموتون في الشوارع أمام المستشفيات، واتصفت مصر بمعدل إصابة للأطباء هو من الأعلى عالميًا، كل ذلك مضاف إليه جهل الشعب وانعدام روح التكاتف وغياب المبادرات الاجتماعية لتجاوز الأزمة، الأمر الذي حرص نظام السيسي عليه من أجل إضعاف أي روابط اجتماعية وتفكيك أي قدرة للمجتمع على التحرر من عبء سلطة الدولة والقيام بشؤونه الخاصة بنفسه دون الاعتماد على الدولة.

الهامش

ملامح اقتصادية متوقعة لفترة ما بعد كورونا