توجهات إدارة بايدن: الصعود الصيني في الشرق الأوسط

توجهات إدارة بايدن: الصعود الصيني في الشرق الأوسط

مقدمة

تضم هذه السلسلة مقالات رأي وتحليلات كان بعض أعضاء إدارة الرئيس الأميركي بايدن قد قاموا بنشرها على فترات متفاوتة حول قضايا متعددة. وقد قام المعهد المصري بترجمة هذه المقالات والتحليلات، للوقوف على ملامح وتوجهات سياستهم الخارجية وقضاياهم الأساسية

مقال نشره بريت ماكغورك، منسق شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، يتناول فيه الدور الذي تحاول الصين أن تلعبه في الشرق الأوسط.

من هو بريت ماكغورك؟

بريت ماكغورك الذي عمل في مجلس الأمن القومي الأمريكي إبان إدارتي الرئيس جورج دبليو بوش والرئيس باراك أوباما، وتولى الإشراف على ما يتعلق بالسياسة الأمريكية في العراق وأفغانستان، عاد من جديد إلى مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن، منسقاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد شغل ماكغورك مناصب رفيعة في مجال الأمن القومي عبر الإدارات الثلاث الأخيرة. حيث شغل منصب المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف العالمي لهزيمة داعش من 2015 إلى 2018 ومبعوثاً رئاسياً خاصاً للحملة الأمريكية ضد الدولة الإسلامية في عهد الرئيس أوباما. قبل ذلك، كان ماكغورك مساعداً خاصاً للرئيس بوش ومديراً أول لشؤون العراق وأفغانستان، ثم نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون العراق وإيران.

في إدارة أوباما، عمل ماكغورك كمستشار خاص لموظفي مجلس الأمن القومي ثم مستشاراً أول للسفير رايان كروكر في بغداد. وبهذه الصفة، شارك ماكغورك في مراجعة الرئيس أوباما لسياسة العراق وساعد في الأمور المتعلقة بالانتقال داخل مجلس الأمن القومي. كان ماكغورك واحداً من ثلاثة سياسيين كانوا معينين في مجلس الأمن القومي وطُلب منهم البقاء لفترة مع الإدارة الجديدة.

خلال إدارة بوش، عمل ماكغورك كمدير للعراق ثم مساعداً خاصاً للرئيس والمدير الأول للعراق وأفغانستان. وفي هذا المنصب، أشرف ماكغورك على جميع جوانب السياسة الأمريكية المتعلقة بالحروب في كلا المسرحين. وفي عامي 2005 و2006، كان ماكغورك من أوائل المؤيدين للاستراتيجية المعروفة الآن باسم “الطفرة” وكان مشاركاً رئيسياً في المراجعة الاستراتيجية لسياسة العراق لعام 2006، والتي أدت إلى زيادة القوات الأمريكية في العراق وإحداث تغييرات كبيرة في استراتيجية الولايات المتحدة هناك.

في عامي 2007 و2008، عمل ماكغورك كمفاوض رئيسي ومبعوث للمفاوضات مع حكومة العراق بشأن كل من اتفاقية الإطار الاستراتيجي طويلة الأجل والاتفاقية الأمنية (المعروفة أيضاً باسم “سوفا”) لتنظيم وجود القوات الأمريكية في العراق وتطبيع العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة. حيث صادق البرلمان العراقي على الاتفاقيتين في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، ودخلتا حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني (يناير) 2009. اعترافاً بـهذا الإنجاز، حصل ماكغورك على جائزة الشرف المتميزة من وزارة الخارجية من وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس – وهي أعلى جائزة يمكن أن تمنحها وزيرة الخارجية لمدني لا يخدم في الوزارة.

قبل عمله في مجلس الأمن القومي التابع للرئيس بوش، عمل ماكغورك كمستشار قانوني لسلطة التحالف المؤقتة بالعراق ثم في سفارة الولايات المتحدة في بغداد تحت قيادة السفير جون نيجروبونتي. وبهذه الصفة، ساعد في هيكلة الإطار القانوني لأول انتخابات عراقية على مستوى البلاد وكان مشاركاً رئيسياً في التفاوض على الدستور العراقي المؤقت. تم اختياره في عام 2004 من قبل مجلة أتلانتيك مانثلي كــ “أحد أبطال” فترة اتفاقية السلام الشامل، ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف به من قبل المعلقين البارزين كأحد صانعي السياسة القلائل الذين دافعوا عن التغييرات الحاسمة في السياسة الأمريكية التي أدت إلى زيادة تحسين الوضع في العراق.

بريت ماكغورك، المحاضر المتميز بمعهد فريمان سبوجلي التابع لجامعة ستانفورد، ونائب مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأدنى، غالبا ما يُطلب منه التعليق على ما يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بصفته العامة والخاصة، في محطات پي بي إس، سي إن إن، وإم إس إن بي، وفوكس نيوز، و نشرت له تعليقات في صحيفة الواشنطن بوست و بعض المجلات الأكاديمية.

ويركز العمل البحثي لماكغورك على استراتيجية الأمن القومي والدبلوماسية واتخاذ القرار في زمن الحرب. كما درس أهمية المعالجة في إبلاغ القرارات الرئاسية ومواءمة الغايات والوسائل في عقيدة واستراتيجية الأمن القومي. وفي ستانفورد، عمل ماكغورك في مشروع كتاب يتضمن هذه المواضيع.

تخرج ماكغورك من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، حيث عمل كمحرر أول لمجلة كولومبيا للقانون. وبعد كلية الحقوق، عمل كاتباً قانونياً لرئيس المحكمة العليا ويليام رينكويست في المحكمة العليا للولايات المتحدة، والقاضي دينيس جاكوبس في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية، والقاضي جيرارد إي لينش، في محكمة المقاطعة للمنطقة الجنوبية لنيويورك. وهو حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية مع مرتبة الشرف من جامعة كونيتيكت، وشغل مناصب زمالة في جامعة هارفارد ومجلس العلاقات الخارجية.

وأثناء وجوده في ستانفورد، نشر ماكغورك تعليقات له على سوريا والصين وإيران وإفلاس سياسة ترامب الخارجية بين الموارد الموضوعية المعلنة والموارد المخصصة .. وفي هذا السياق يأتي مقال عن الدور الصيني في الشرق الأوسط.

ففي 30 إبريل 2019، نشر بريت ماكغورك مقالاً على موقع ديفينس وان الأمريكي، الذي ينشر الأخبار والتحليلات العاجلة والأفكار حول الموضوعات والاتجاهات التي تحدد مستقبل الدفاع والأمن القومي للولايات المتحدة، وذلك تحت عنوان “رهان الصين المحفوف بالمخاطر في الشرق الأوسط”، يتناول فيه رؤيته حول الدور الذي تلعبه الصين في الشرق الأوسط

ومن هنا، ونظراً لرؤاه المختلفة حول قضايا الشرق الأوسط جاء اختيار بريت ماكغورك منسقاً لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، لفتح المجال أمام إمكانية تطبيق رؤاه وتوجهاته بالمنطقة، ومن هنا تأتي أهمية ترجمة هذا المقال للوقوف على توجهات إدارة بايدن، فيما يتعلق بالدور الذي تحاول الصين أن تلعبه في الشرق الأوسط، وتجاه المنطقة بشكل عام.

وفيما يلي ترجمة نص المقال:

تعتقد بكين أن بإمكانها التركيز على التنمية الاقتصادية وتجنب القيام بأي دور في الشؤون السياسية – لكن من المرجح أن يثبت مع مرور الوقت أن هذا افتراض ساذج.

تقوم الصين برهان محفوف بالمخاطر في الشرق الأوسط. وتعتقد بكين أنه من خلال التركيز على التنمية الاقتصادية والالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، يمكنها تعميق علاقاتها مع الدول التي تكاد تكون في حالة حرب مع بعضها البعض – مع تجنب القيام بأي دور مهم في الشؤون السياسية للمنطقة. ومن المرجح أن يثبت أن هذا الأمر ساذج، خاصة إذا ما بدأ حلفاء الولايات المتحدة في القيام بالدفاع عن مصالحهم.

في الاجتماعات التي حضرتها في وقت سابق من هذا الشهر (إبريل 2019) في بكين حول وضع الصين في الشرق الأوسط، وذلك برعاية مركز كارنيغي تسينغهوا، أعرب مسؤولون وأكاديميون وقادة أعمال صينيون عن وجهة نظر مشتركة مفادها أن الصين يمكنها تجنب التشابك السياسي من خلال تعزيز التنمية من طهران إلى تل أبيب. ومع ذلك، فقد تجد الصين قريباً أن مقاربتها للمعاملات التجارية البحتة غير مستدامة في هذه المنطقة المستعصية – مما يعرض استثماراتها للخطر ويفتح فرصاً جديدة للولايات المتحدة.

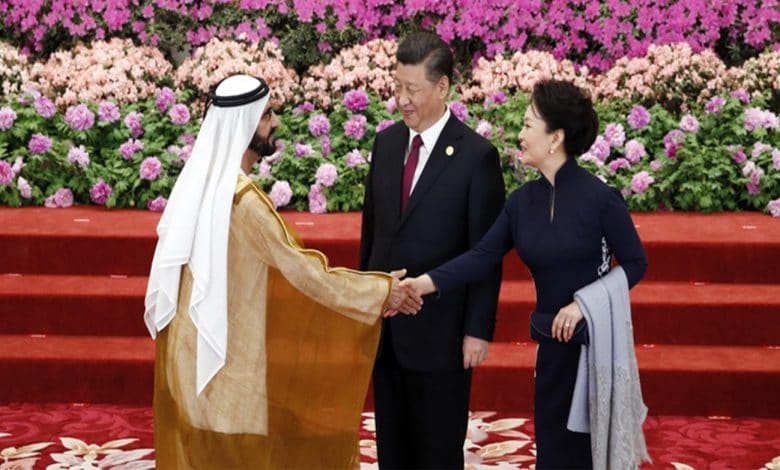

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، رسمت الصين مستقبلاً طموحاً في الشرق الأوسط من خلال إقامة “شراكات استراتيجية شاملة” مع إيران والإمارات السعودية ومصر. وهذا هو أعلى مستوى من العلاقات الدبلوماسية يمكن أن توفره الصين، وتعتقد بكين أن هذه الدول الأربع ترسي موقفاً محايداً سيثبت على المدى الطويل أنه أكثر استقراراً من الموقف مع الولايات المتحدة. وقد قامت الصين أيضاً باستثمارات ضخمة في البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في إسرائيل، حيث تعد الصين الآن ثاني أكبر شريك تجاري بعد الولايات المتحدة.

وتُعد مصالح الصين في الشرق الأوسط هيكلية واستراتيجية في نفس الوقت. فمن الناحية الهيكلية، تحتاج الصين إلى الموارد الطبيعية في المنطقة، في حين أن الولايات المتحدة – أكبر منتج للنفط في العالم الآن – لا تحتاج إلى تلك الموارد. كما تبحث الصين عن أسواق جديدة لاستيعاب قدرتها الصناعية الزائدة، وترى أن الشرق الأوسط مهيأ للنمو بعد عقود من الحروب، والبنية التحتية المزرية، والاستياء الشعبي. ومن الناحية الاستراتيجية، تستفيد الصين مع روسيا من حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات الأمريكية المتغيرة باستمرار، بما في ذلك الوصفات ذات المحصلة صفر لإيران وسوريا، والتي من غير المرجح أن تحقق النتائج المرجوة منها في أي وقت قريب. وبدورها رحبت الحكومات الإقليمية باحتضان الصين، وعرضها الاستثمار دون ممارسة ضغوط للإصلاح السياسي أو احترام حقوق الإنسان.

استعرض الرئيس الصيني شي جين بينغ هذه الاستراتيجية الأكثر حزما للصين في الشرق الأوسط في خطاب تاريخي ألقاه في القاهرة قبل ثلاث سنوات. وهناك، أعلن جين بينغ أن الصين لا تسعى إلى “مجال نفوذ” في المنطقة – حتى أثناء إغراق المنطقة بما يقرب من 100 مليار دولار على شكل استثمارات هناك في الموانئ والطرق ومشاريع السكك الحديدية. وزعم أن الصين ترفض مبدأ المنافسات “بالوكالة” – حتى أثناء إبرام شراكة استراتيجية مع إيران، الراعي الرئيسي للوكلاء في المنطقة. وحذّر من “جميع أشكال التمييز والتحيز ضد أي مجموعة عرقية أو دين معين” – حتى أثناء إجبار حكومته لمليون مسلم على إعادة التعليم والتأهيل في معسكرات بمقاطعة شينج يانغ الصينية، كما تقول التقارير.

ويمكن لهذه التناقضات أن تستمر فقط طالما أن الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في المنطقة والذين يرحبون الآن بالاستثمار الصيني يسمحون لها بأن تستمر. فهؤلاء الحلفاء للولايات المتحدة لا يخجلون من التأكيد على مصالحهم الأوسع مع واشنطن أو التعبير عن الخلاف معها حيث تتباين السياسات، وقد حان الوقت لأن يفعلوا الشيء نفسه مع بكين.

وبينما تشكك الولايات المتحدة في الاستثمار والنوايا الصينية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والموانئ مثل ميناء حيفا بـ “إسرائيل”، يمكنها أيضاً أن توجه حلفائها التقليديين بشأن ما إذا كانوا يمنحون الصين سياحة مجانية إلى ما لا يزال يُعتبر هيكلاً أمنياً تقوده الولايات المتحدة إلى حد كبير. فمثل هذا الترتيب يجب أن يكون غير مقبول بالنسبة لشركاء الولايات المتحدة في المنطقة كما هو غير مقبول بالنسبة لواشنطن. وعلى أقل تقدير، يستطيع هؤلاء الشركاء، بالتعاون مع مع واشنطن، أن يطالبوا بكين باستخدام نفوذها الناشئ – لا سيما مع طهران ودمشق – للمضي قدما في الإجراءات التي تعزز الاستقرار على المدى الطويل.

وقد يشمل هذا الأمر العمل في المجالات الأربعة التالية:

أولاً، بإمكان الصين الضغط على طهران لسحب وكلائها والتشكيلات التي تهدد إسرائيل من داخل سوريا. ويبدو أن هناك أصوات ناشئة في بكين تدرك أن بعض الأنشطة الإيرانية في سوريا تشكل مخاطر على إسرائيل – وأن الصراع الإسرائيلي الإيراني من شأنه أن يُعرّض وضع الصين في المنطقة للخطر. فعلى سبيل المثال، أوصى تعليق نُشر مؤخراً في صحيفة جلوبال تايمز الصينية المدعومة من الحكومة، بأن تسحب إيران وكلاءها من سوريا. ولذلك، فإن إضفاء الطابع الرسمي على هذه السياسة سيكون في المصلحة المشتركة لبكين وواشنطن وحتى موسكو أيضاً – والتي اعترفت ضمنياً بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد جلب إيران لأنظمة أسلحة هجومية إلى سوريا.

ثانياً، يمكن للصين أن تطلب من الرئيس السوري بشار الأسد التعاون في العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة وإيقاف المساعدات الصينية الكبيرة لإعادة الإعمار حتى يفعل ذلك. فحتى الآن، دعمت الصين الأسد إلى أقصى حد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض (الفيتو) ست مرات ضد قرارات تهدف إلى تقييم المساءلة عن جرائم الحرب. ويبدو أنها لم تطلب الكثير من الأسد في المقابل، وهو وضع يُكذّب ادّعاءها بالتزام الحياد في قضايا الشرق الأوسط. وباعتبارها واحدة من الدول القليلة التي من المرجح أن تساعد في تمويل إعادة إعمار سوريا على المدى الطويل، فبإمكان الصين أن يكون لها نفوذ كبير في دمشق. ففي عام 2015، صوتت بكين لصالح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 – الذي يدعو إلى الإصلاح الدستوري وإجراء انتخابات تدعمها الأمم المتحدة – والآن ينبغي أن تساعد في ضمان تنفيذه بالكامل.

ثالثاً، بإمكان الصين أن تطالب بوضوح بشكل لا لبس فيه بالإفراج عن شي يو وانغ، المواطن الأمريكي المولود في بكين والذي لا يزال محتجزاً ظلماً في إيران. وفي السنوات الأخيرة عملت الصين على تأجيج المشاعر القومية للصينيين بالادّعاء من خلال الأفلام الشعبية بأنها على أهبة الاستعداد من أجل حماية مواطنيها عندما يجدون أنفسهم في مأزق في الخارج. فلا ينبغي أن تمدد وضع “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” مع إيران بينما تغض الطرف في نفس الوقت عن هذه الحالة. فزوجة وانغ وطفلهما مواطنان صينيان. وهو عالِم بريء. فعلى الصين المساعدة في إطلاق سراحه. (تبادلت الولايات المتحدة وإيران في السابع من ديسمبر 2019 اثنين من السجناء؛ حيث أفرجت طهران عن المواطن الأمريكي من أصل صيني شي يو وانغ، مقابل إفراج واشنطن عن المواطن الإيراني مسعود سليماني).

وأخيراً، تستطيع الصين أن تساعد في دعم برامج تحقيق الاستقرار التي تقودها الأمم المتحدة في مناطق مثل الموصل التي كانت يسيطر عليها تنظيم الدولة (داعش) في السابق وتسعى الآن إلى إعادة إعمارها. فلطالما تجنب الاستثمار الصيني إلى حد كبير المناطق خارج مبادرة الحزام والطريق المثيرة للجدل؛ لكن دعم التعافي مما خلفته داعش – والتخفيف من مخاطر عودة ظهوره مرة أخرى – يصب في مصلحة المنطقة وبقية العالم. ويمكن للصين أيضاً المساعدة في توفير الموارد لمحكمة التحقيق المكلفة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن محاسبة داعش (يونيتاد)، والتي تقوم بعمل تاريخي لتوثيق جرائم داعش وتحقيق العدالة لضحاياها.

لن تتطلب أي من هذه المبادرات خرقاً لما يسمى بسياسة عدم التدخل الصينية. فكل منها مهم أيضاً للاستقرار في المنطقة على المدى البعيد، وبالتالي تعود على الاستثمارات التي تقوم بها الصين الآن من القاهرة إلى دبي. لذلك، فحتى وفقاً لمعايير بكين للدبلوماسية التجارية، فإنها تناسب تعريف “المكاسب لكلا الجانبين”، وقد تُقدم أيضاً مجالات للتعاون العملي بين الصين والولايات المتحدة.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الفشل في دعم مثل هذه الأهداف غير المثيرة للجدل من شأنه أن يثير التساؤلات حول نوايا الصين طويلة المدى كقوة حميدة تركز على التنمية.

ليس من الممكن وقف صعود الصين في الشرق الأوسط بشكل كلي. ولكن لا يزال بإمكان الولايات المتحدة تشكيل موقعها ودورها – وينبغي لأصدقائها في المنطقة أن يساعدوا على ذلك. فالاتفاق على أجندة مشتركة كما هو موضح أعلاه سيكون خطوة أولى جيدة.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.