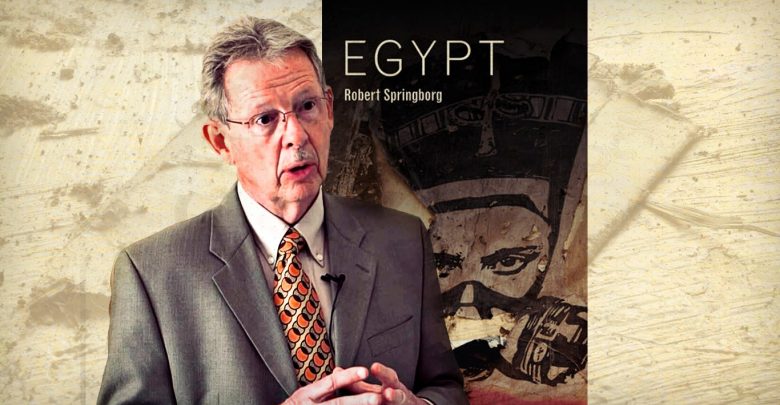

سبرينج بورج: مصر ـ الطريق الأصعب قادم

د. روبرت سبرينج بورج، كاتب وباحث متخصص في الشؤون السياسية والعسكرية في مصر والشرق الأوسط، يعمل حاليًا زميل في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية، عمل سابقًا استاذ شؤون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية في أمريكا، وعمل مدير برنامج الشرق الأوسط لمركز العلاقات المدنية العسكرية، ومسؤول كرسي الجابر لدراسات الشرق الأوسط في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن، ومديراً لمعهد لندن للشرق الأوسط، ومديراً لمركز البحوث الأمريكي في مصر.

كما عمل أستاذاً لسياسة الشرق الأوسط في جامعة ماكواري في أستراليا، وأستاذاً مساعد في العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا، كما عمل في جامعة كاليفورنيا وكلية باريس للشؤون الدولية للعلوم، وفي عام 2016، كان باحثا زائرا من مؤسسة الكويت، مبادرة الشرق الأوسط في جامعة هارفارد الأمريكية، ومستشار لشؤون الحكم والسياسة في الشرق الأوسط لصالح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية الأمريكية، وزارتي الخارجية والدفاع البريطانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورئيساً وعضواً في العديد من الدوريات والمجلات البحثية العالمية المتخصصة في دراسات الشرق الأوسط.

قضى أكثر من 50 عامًا في دراسة مصر سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وأصدر 3 كتب عن مصر تتناول طبيعة النظام السياسي وخصائص الدولة العميقة والجيش والأجهزة الأمنية، وله عشرات الدراسات والبحوث والمقالات حول التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية في مصر، وحول السياسة والحكم في الشرق الأوسط.

يرى أن مصر كانت مؤهلة لنهضة كبيرة لكنها تتعرض للانهيار بسبب النظام العسكري الذي يحكمها منذ يوليو 1952، ومن أوائل من تحدثوا عن تلاعب المجلس العسكري بثورة يناير واستغلالها لتوطيد الحكم العسكري، وكان أول من كشف سعي السيسي لإعادة هيكلة الجيش وتغيير عقيدته القتالية. أصدر مؤخرًا أحدث كتبه عن مصر بعنوان “مصر” يشرح فيه طبيعة الدولة المصرية وهيمنة القيادات لاعسكرية على مقدرات السياسة والاقتصاد، وتوقع عدة سيناريوهات لمستقبل مصر، محذرًا بوضوح من تعرض مصر للانهيار والتفكك بسبب السيسي.

وجاء كتابه مصر في مقدمة، و6 فصول، على النحو التالي:

الفصل الأول: تآكل الإرث التاريخي:

أسباب الانتفاضة، لماذا لم تكن الانتفاضة متوقعة، لماذا فشلت الانتفاضة، عواقب الانقلاب، إضعاف مؤسسات الدولة، المجتمع السياسي المتضرر

الفصل الثاني: رؤساء الدولة العميقة:

العسكر، والوزارة، والمخابرات: أمر دخول محدود، المستبد وليس قوة البنية التحتية: دولة عنيفة ولكن هشة، الوقوع في الفخ الاقتصادي-الاجتماع، القوائم الثلاثة للدولة العميقة، الجيش، أجهزة الاستخبارات، الرئاسة

الفصل الثالث: تحت مظلة – القضاة والقضاة والبرلمانيين:

السلطة التنفيذية، الاختراق من قبل الدولة العميقة، تم تقسيمها ثم تم حكمها، فرط المركزية، الفرع القضائي، الاستقلالية الاسمية وسياسة ونظرية الجزرة والعصا، ومعزولة مؤسسيا مع الولايات القضائية المقيدة، البرلمان، الانتقاء لا الانتخاب، المختبئ وراء المقاعد: التبعية للدولة العميقة، معزول وغير محصن: البرلمان الكسيح

الفصل الرابع: المجتمع السياسي والمدني – غرفة صغيرة للتنفس:

الديانة، المسيحيين، المسلمين والإسلام الرسمي، المسلمين والمنظمات الإسلامية، الجهاديين، الردع العشوائي وليس الانتقائي، طليعة الرتب: الشباب والعمل المنظم.

الفصل الخامس: حصد ما تم زرعه:

البحث عن نموذج للتنمية، السعي للتأجير بدلا من التنمية، الموارد البشرية معرضة للخطر، الانحلال المادي والبيئي، سياسة خارجية بلا هدف.

الفصل السادس: الطريق الوعر قادم:

——————

المقدمة:

مصر، الصين، وإيران هي الإمبراطوريات الثلاث الكبرى من العصور القديمة التي توجد اليوم كدول قومية، ولها السيادة التي تمتد على الكثير من نفس الأراضي التي كانت تحكمها تلك الإمبراطوريات القديمة. هذه المتانة الرائعة تشهد على الطبيعة الخاصة إن لم تكن فريدة من نوعها لكل من الحكام والمحكومين في هذه البلدان. وقد تمكن هؤلاء الحكام من تأكيد سلطتهم والمطالبة بالولاءات من محكوميهم لآلاف السنين، في حين أن المحكومين لديهم ما يكفي من القواسم المشتركة ليظلوا متحدين كمجتمعات سياسية طوال هذه الفترة.

ومصر جديرة بالملاحظة بوجه خاص في هذا الصدد، بما تعكسه من قوة توحيد فريدة من نوعها لنهر النيل. وقد مكنت سهولة الاتصال النسبي والنقل، بالإضافة إلى الأراضي الصالحة للزراعة الخصبة بشكل ملحوظ، الحكومات المتعاقبة من تنظيم السكان ومراقبتهم واستخراج الموارد اللازمة للحفاظ على وجود حكومة مركزية. فوائد أخرى للدولة وشعوبها مستمدة من موقع مصر الاستراتيجي عند تقاطع القارتين والبوابة إلى الثلث. منذ العصر الروماني التجارة بين آسيا وأوروبا مرت عبر مصر. وكانت أهم تركات المصريين الذين كانوا يحكمون كشعب موحد على مدى آلاف السنين هي الشعور بالهوية الوطنية المشتركة جنبا إلى جنب مع الولاء للمجتمع السياسي والمؤسسات التي تحكمه.

وبالنظر إلى هذا السجل الاستثنائي المتمثل في القدرة على التحمل والوحدة على الصعيد الوطني، يبدو من المتعذر التكهن بأن الدولة المعاصرة في مصر معرضة لخطر الانقسام. ومع ذلك، فإن الضغوط التي تتعرض لها مصر حاليا والتي تتزايد وتتفاقم، قد أثرت بالفعل على العلاقات التي تجمع المجتمع السياسي معا، مما يزيد من صعوبة مهمة حكم هذا المجتمع أكثر من أي وقت مضى. كما أن المصريين ينقسمون بشكل مطرد أكثر تبعا للطبقة والدين والمنطقة والعرق والجنس، وأيضا تبعا لوجهات النظر المتناقضة لكيفية، ومن الذي، ولأي أسباب، يجب أن يحكموا، لذلك فإن حكامهم يصبحون أكثر خوفا و قمعية وغير ممثلين لشعبهم من أي وقت مضى.;

;إن مصر، المحاصرة في دوامة هبوطية حيث أصبحت الإدارة السيئة هي السبب والنتيجة لتصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية والبيئية والإقليمية وغيرها، تواجه مستقبلا غير مؤكد بحيث يمكن أن تصبح مثل البلدان المجاورة التي أساسا انهارت تحت أحمال مماثلة، حيث كانت هذه الدول أضعف من أن تتحملها.

ومصر، وباختصار، ليست مجرد نقطة ساخنة مؤقتة، فهي مثال على اتجاه أوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لانهيار الأنظمة السياسية والاقتصادية والموارد البيئية وأيضا انهيار المجتمعات التي على أساسها بنيت هذه الأنظمة. وما من تغييرات سياسية صغيرة، مثل استبدال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من قبل جنرال آخر، أو حتى من قبل مدني طالما أنه لا يزال خاضعا لهياكل السلطة القائمة، سوف يوقف هذا الانحدار نحو النهاية. لذا فإن مصر تجسد مشكلة أوسع، وبهذا المعنى، فهي نقطة ساخنة، ولكن ليس من شأنها أن تبرد في أي وقت قريب.

وسيسعى هذا الكتاب إلى شرح كيف أن بلد مع هذا التاريخ الطويل والمثير للإعجاب – من الانتقال بنجاح من الإمبراطورية إلى دولة حديثة تتمتع بالسيطرة في منطقتها وتصبح رائدة في العالم الثالث- كيف وصل هذا البلد إلى هذه الحالة المزرية. إن هيكل الحجة والكتاب هو أن المتغير الرئيسي الذي يفسر ما حدث هو الطريقة التي تم بها اكتساب وممارسة سلطة الدولة، في حين أن المتغيرات التابعة هي مقاييس أداء البلد، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية أو ديموغرافية أو بنية تحتية ودورها في المنطقة والعالم. ومع تراجع الاقتصاد والمجتمع وتدھور البيئة والبنية التحتية، وتسارع النمو السكاني، أصبح دور مصر في المنطقة والعالم أکثر ھامشیة، وأصبحت مھمة الحکم أکثر تحدیا. ويشير انخفاض الأداء أيضا إلى أن البلد لا يواجه أزمة سياسية مؤقتة فحسب، بل أزمة وجودية تتفاقم أكثر فأكثر من جراء قوى العولمة الاقتصادية و وهي قوي تفتقر مصر الاستعداد الكافي للتكيف معها.

وبالتالي فإن مصر محاصرة في حلقة مفرغة. إن حكومتها غير الخاضعة للمساءلة، والغير ممثلة للشعب، والاستبدادية، تقوض الأسس الهيكلية والموارد التي يمكن علي أساسها بناء حكومة أكثر مساءلة وتمثيلا وقدرة. فهذه الحكومة ضرورية إذا ما واجهت مصر المد المتصاعد للتهديدات المحلية، واستفادت من الفرص التي توفرها قوى العولمة الاقتصادية، بدلا من أن تكون محظورة. إن مواجهة هذا التدهور الهابط هو تحد أصعب من أي وقت مضى، ليس فقط بسبب استمرار تآكل الأسس الهيكلية والموارد التي تقوم عليها الحكومة، ولكن لأن بدائل الوضع السياسي الراهن تصبح أقل باطراد وأقل جاذبية وأقل احتمالا أن تكون لها الكفاءة و الدعم لعكس دوامة الهبوط. وهكذا يبدو أن “النقطة الساخنة” المصرية أصبحت أكثر سخونة على نحو مطرد، مع آثار مشؤومة على شعوبها وجيرانها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وما وراءها.

ويمكن اعتبار فصول الكتاب على أنها تشكل أربع خطوات:

الخطوة الأولي، والتي تتألف من الفصل الأول، ستوفر تقريرا تاريخيا عن صعود وتراجع قدرات الدولة والأمة، مما يهيئ الطريق للتحقيق في أسباب وعواقب هذا التراجع.

أما الخطوة الثانية، فستتمثل في الفصول الثلاثة التالية، و هي عبارة عن التحقيق في طبيعة الحكومة العسكرية من أجل تفسير سبب فشلها في تطوير النظام السياسي والاقتصادي والسياقات البشرية والمادية التي تعمل فيها. حيث يركز الفصل الثاني على “الدولة العميقة” نفسها. أما الفصل الثالث سيحقق في كيفية سيطرة الدولة العميقة على “البنية الفوقية” للدولة نفسها، بينما يركز الفصل الرابع على تلاعبها “يقصد الدولة العميقة”، بالمجتمعات السياسية والمدنية.

والخطوة الثالثة، مقدمة في الفصل الخامس، و هي استعراض للأزمات المكثفة للاقتصاد، والموارد البشرية والمادية، والعلاقات الخارجية.

أما الاستنتاج، الوارد في الفصل السادس، سيقدم ويقيم ثلاثة سيناريوهات لمستقبل البلد حيث يتصدى حكامها وشعبها للتحديات المبينة في الفصول السابقة.

الفصل الأول: تآكل الإرث التاريخي

بحلول أواخر عام 2010، كان قائد القوات الجوية السابق حسني مبارك يحكم مصر منذ ما يقرب من ثلاثين عاما. وقد أصبح اهتمامه الأساسي هو ضمان خلافة ابنه الأصغر جمال كرئيس. وكان هناك عدد قليل نسبيا من السحب على أفقه السياسي. وكان قد نجح في عام 1989 من ابعاد وزير الدفاع الكاريزمي، المشير عبد الحليم أبو غزالة من خلال تشويه سمعته. وقام بتصعيد الجنرال عمر سليمان رئيس المخابرات العامة الذي عزز موقفه وساعده على قمع التعبير السياسي. وكان قد سلم الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم إلى ابنه جمال الذي كان مشغولا بتوسيع نطاقه ليشمل أجهزة الدولة وشبكات المحسوبية التي كانت تسيطر عليها منذ فترة طويلة الحياة السياسية المنظمة. وقد أسفرت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في وقت سابق من هذا العام، من خلال كمية قياسية من الغش والترهيب، عن أغلبية مطلقة للحزب الوطني الديمقراطي وعلى النقيض من ذلك، شهدت جماعة الإخوان المسلمين، وهي قوة المعارضة المنظمة الفعالة الوحيدة، خسارة فادحة في هذه الانتخابات 2010، أما بالنسبة للنظام القضائي، فلم يعد الشوكة في جانب الرئيس مبارك كما كان عليه من قبل. وقد تم خنق منظمات المجتمع المدني من خلال إطار قانوني أكثر تقييدا كما حظرت الحكومة المصرية مصادر تمويلها، خاصة الأجنبية. وباختصار، ظهر مبارك في العام الجديد 2010-2011 ليكون جالسا على نظام قمعي متزايد ولكن مستقر مع ذلك، يأمل بشكل معقول في أن يمسك به ابنه، وإن كان ذلك مبنيا على تراجع من الجيش وعدم استيعاب العناصر المعارضة ونشطاء المجتمع المدني.

في 25 يناير 2011، وقع انفجار سياسي حقيقي، حيث قام الآلاف من المتظاهرين بتشجيع من نشطاء المجتمع المدني الذين تم ربطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتعبير عن استياءهم من مبارك، وهم يصيحون بسقوط نظامه. في غضون أيام كانت المظاهرات الأكبر منذ جنازة الرئيس ناصر في عام 1970 تهز القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية ومختلف المراكز الحضرية في الدلتا. ومع استمرار الحشود في الانتفاخ في مواجهة قوات الأمن التي كانت ضعيفة بشكل كبير وبموافقة ضمنية من الجيش، انهار نظام مبارك الذي كان قائما لثلاثة عقود في فترة وجيزة جدا ثمانية عشر يوما، مع إراقة الدماء نسبيا. فر الرئيس إلى فيلا في شرم الشيخ على الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء لانتظار مصيره.

في البداية كانت هذه الأحداث الدرامية مثالا كلاسيكيا على “الثورة الملونة”، على غرار تلك التي اجتاحت الاتحاد السوفياتي السابق والبلقان. وقد اعتمدت المنظمات غير الحكومية، التي كانت في جوهرها غير عنيفة، بقيادة منظمات غير حكومية، على “سلطة الشعب” الوحيدة للإطاحة بالنظم الاستبدادية والبدء في الانتقال إلى الديمقراطية. ويبدو أن مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة يجسدون هذه القوة الشاملة للشعب، بما في ذلك المسلمون والمسيحيون الأقباط. ولكن من لحظة النجاح، بدأ هذا الائتلاف العريض القاعدة في التكسر، وتغلب عليه قوتان تنافسيتان أخريان. أحدهم هو الجيش الذي ادعى أنه “كذبا” مع المتظاهرين، والآخر هو جماعة الإخوان المسلمين، التي وفرت أكثر القوات صمودا في معارك درامية مع قوات الأمن في ميدان التحرير وحولها، وشعروا بأن لهم الحق في ممارسة السلطة في النظام الجديد الذي أنشأوه بالتعاون مع الجيش. ثم تمت الاطاحة بالإخوان من قبل الجيش في انقلاب يوليو 2013.

وقد عانت مؤسسات الدولة، بما فيها السلطة القضائية والبرلمان وعموم الإدارة العامة تقريبا، من أضرار جانبية واسعة النطاق من جراء هذا الصراع من أجل السلطة التي جرت في كثير من الأحيان داخل هذه المؤسسات وفيما بينها، مما أدى إلى تدمير أي ادعاء لحيادها ومهنيتها. أما بالنسبة للمجتمع المدني، فقد تم تهميشه من خلال تطبيق القوة الغاشمة من قبل الأجهزة الأمنية المعاد تشكيلها، والمدعومة الآن من قبل الجيش، واستقال الفائز بجائزة نوبل محمد البرادعي، استقال من منصبه كنائب للرئيس احتجاجا على عمليات القتل التي قامت بها القوات العسكرية والأمنية ضد أكثر من 800 مؤيد للإخوان في رابعة العدوية والنهضة في القاهرة في أغسطس 2013. وذهب إلى منفاه الذي أختاره لنفسه ولم يعود بعد، وغيابه يرمز إلى المجتمع المدني بشكل عام.

وهكذا، اتضح أن الانتفاضة ليست ثورة ملونة، بل هي “انقلاب – ثورة” “coup-volution”. وقد قام الجيش “بالقبض” على كل من ناشطي المجتمع المدني والإخوان المسلمين،

إذا كانت هذه الثورة ملونة، فقد كان لونها أسود. وكانت نتائجها النهائية هي القضاء على الحياة المدنية من قبل النظام العسكري الذي كان قد أنشئ أصلا مع انقلاب جمال عبد الناصر في يوليو 1952 الذي أطاح بالملك فاروق وأنهى النظام الملكي.

وتثير الأحداث المأساوية منذ يناير 2011 أربعة أسئلة مترابطة. أولا، ما سبب انتفاضة عام 2011؟ ثانيا، لماذا لم تكن الانتفاضة متوقعة ثالثا، لماذا فشلت الانتفاضة؟ وأخيرا، ما هي العواقب التي خلفتها هذه السنوات القلائل المضطربة في الأسس السياسية للدولة؟

أسباب الانتفاضة

ان أسباب الربيع العربي اقتصادية وسياسية على السواء. حيث أدى الانكماش الاقتصادي العالمي الذي بدأ في عام 2008 إلى زيادة الضغط على الاقتصادات التي كانت ضعيفة الأداء بالفعل. وفي حالة مصر، ظل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في حالة ركود بنسبة 1 في المائة أو نحو ذلك، لسنوات، وسرعان ما تزايد عدد السكان الذين يأكلون الكثير من النمو الاقتصادي الذي حدث. وبلغت نسبة البطالة حوالي 10 في المئة وكانت البطالة بين الشباب مضاعفة، ثم تزايدت إلى ثلاثة أضعاف النسبة الإجمالية.

ومع اقتراب نهاية نظام مبارك، كانت هناك فتحات أقل للتنفيس للبخار السياسي الناتج عن الاقتصاد المتعطل. وقد بدا مبارك يفقد الاهتمام بلعبة السياسية العامة، وقضاء فترات أطول في فيلاته على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي سيناء، والاعتماد على أجهزته الأمنية والاستخباراتية لتخويف الآخرين من الناشطين المحتملين.

ويعكس علم النفس السياسي في الانتفاضات الحرمان النسبي والقمع السياسي. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية في ذلك في الرغبة في الكرامة الإنسانية. المصريون، مثل التونسيين، يعتقدون أن النظام ببساطة لم يهتم ما إذا كانوا يعيشون أو ماتوا، أو كيف يعيشون. وشعروا بأنهم حرموا من الكرامة الإنسانية، لذلك أرادوا بشدة أن يؤكدوا ذلك.

أما العنصر الحيوي الثاني فهو الخوف. القمع يعمل طالما أنه يغرس الخوف. أما إذا أصبح القمع غير فعال، فإن الخوف يتحول إلى ثقة ورغبة في تحمل المخاطر، بما في ذلك المخاطر المادية. وهذا ما حدث في شوارع القاهرة والإسكندرية ومدن منطقة القناة. وكانت قوات مكافحة الشغب، والأمن المركزي وأمن الدولة، على مر السنين معدة لمواجهة القليل من الحشود التي كانت عادة صغيرة وسهلة التفريق. وعندما واجهوا في 25 يناير آلافهم ثم عشرات الآلاف من المتظاهرين، لم يعرفوا كيفية الرد.

وعندما تشددت قوات الأمن في وقت متأخر وبدأت الوحشية، حتى قتل المتظاهرين، كان عبثا. كانت الحشود في ذلك الوقت بحجم والتزام هائلين. والأهم من ذلك، اختار الجيش التخلي عن قوات مكافحة الشغب وتركها لمواجهة مصيرها. وكان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة خطط أخرى.

لماذا فشلت الانتفاضة

لم تتطور الثورة إلى ثورة ملونة لأنها لم تنتج انتقالا إلى أي شيء يشبه الديمقراطية. وفي حين لم يكن جميع الذين انضموا إلى المتظاهرين أو داعموهم ديمقراطيين متحمسين، بل إن الدوافع الاقتصادية كانت على الأرجح مجرد حتمية كسلوك سياسي لسلوكهم، ومعظمهم كانوا يبحثون عن شيء آخر غير النظام الاستبدادي المدعوم من الجيش الذي كانوا يعيشون فيه لفترة طويلة. لذلك أصيب معظمهم بخيبة أمل مع نتائج “الانقلاب – الثورة”.

كذلك، كان المصلحون إقليميا وعالميا يشعرون بخيبة أمل من أن إحباط التحول الديمقراطي المحتمل قد أجهض في مصر. ولو نجح هناك ربما كان قد تردد في دول عربية أخرى، كمجموعة وفي هذه الحالة، فإن استعادة الحكم العسكري الصارم على طول نهر النيل، إلى جانب عودة جزء كبير من النظام المصري المباركي إلى السلطة، قد حطم آمال الإصلاح لدى المصريين والعرب بشكل عام.

ويمكن تفسير فشل انتفاضة الثمانية عشر يوما، لإنتاج نظام سياسي أكثر ليبرالية على مستويين. المستوي الأول، على السطح كان هناك كاكوفونية* سياسية، مع مجموعة متنوعة من الميليشيات الفردية والمؤسسية التي تتنافس على الصدارة، مثل الفيس بوكيين، الإخوان المسلمين، والإسلاميين الأصوليين المعروفين باسم السلفيين، والقيادة العليا العسكرية، وكذلك الموالين لمبارك، وهكذا. المستوى الثاني، على الظروف الهيكلية الفرعية للاقتصاد السياسي التي تسهل أو تعيق التحول الديمقراطي، حيث أن هذه الشروط تشكل الموروثات السياسية والاقتصادية التي تركها حكام مصر وشعوبها في الوقت الذي بدأوا فيه نضالهم السياسي المكثف في أوائل عام 2011.

عواقب “الانقلاب – الثورة” علي الدولة والأمة

إن تركات الدولة القوية نسبيا والمجتمعات السياسية المتماسكة التي ورثها أولئك الذين استولوا على السلطة في عام 1952 كانت بالفعل قد تبددت حتى عام 2011، كما يتجلى ذلك في تدهور الموارد البشرية للبلد وعدم استعداده للانتقال الديمقراطي. وقد أدت الأحداث الدرامية التي شهدتها تلك السنوات والسنوات اللاحقة إلى تقويض هذه الموروثات الحيوية، في الوقت الذي أدت فيه أيضا إلى تقويض الموارد البشرية، مما أثار مسألة ما إذا كانت هذه المآسي والموارد التي تآكلت كثيرا ستكفي لإدامة دولة قومية قادرة على البقاء في مواجهة تحديات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

ان من أهم عواقب ما عرف بانتفاضة 25 يناير كان إضعاف مؤسسات الدولة وتضرر المجتمع السياسي.

إضعاف مؤسسات الدولة

منذ عام 1996، أطلق البنك الدولي مؤشراته الستة للإدارة العالمية، وأصبحت هذه المؤشرات هي الوسيلة المعيارية التي يتم من خلالها تقييم قدرات الدول ومقارنتها. وتقيس الثلاثة مؤشرات الأولي كل من: فعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون.

في حين أن الثلاثة مؤشرات الأخرى هي: المساءلة والاستقرار السياسي وغياب العنف / الإرهاب، والسيطرة على الفساد.

وبالظر الي هذه المؤشرات الستة بالأرقام ومقارنتها منذ عام 2010 والأعوام التالية و ما قبلها ندرك مدي الأثر الدراماتيكي الذي أحدثه “الانقلاب – ثورة” على قدرة الدولة المصرية على الإدارة في الانخفاض المتراجع في المؤشرات الثلاثة الأكثر صلة منذ عام 2010.

باختصار، بعد “الانقلاب – الثورة”، أصبحت الحكومة أقل استجابة للمواطنين وتهيمن عليها القوات المسلحة بشكل مباشر أكثر مما كانت عليه في أي وقت سابق في تاريخ مصر الحديث. إن أوجه القصور العميقة التي تعاني منها مصر لا تساهم بأي حال من الأحوال في تحسين تصنيف مصر الذي يقع في القاع مع أقل خمس دول في مؤشر فعالية الحكومة، وهذا الأداء الضئيل يعكس تسارع وتيرة تآكل إرث الحكومة المركزية المختصة.

إضعاف المجتمع السياسي

وبالتوازي مع تراجع الدولة كان إضعاف الروابط التي تربط المصريين معا في إحساسهم المشترك بالوطن والاعتقاد بأنهم جميعا أعضاء في مجتمع سياسي مشترك. ومع تآكل تلك الروابط، أصبحت هناك التوترات الطائفية والتي أدت في نهاية المطاف إلى إفساح المجال للعنف.

وقد تصاعد العنف بين المسلمين والمسيحيين بشكل حاد منذ “الانقلاب – الثورة”، مما يعكس الشعور المتزايد بالانفصال داخل الطائفتين.

وفي شبه جزيرة سيناء الشمالية، ازدهرت الهجمات على المنشآت الحكومية التي بدأت مع “الانقلاب – الثورة”، وعلى الأخص على خط أنابيب الغاز الحرج لإسرائيل، وانتهت الي انتفاضة كاملة ردا على الإطاحة بأول حكومة من جماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013.

كما ازدادت جرائم الشوارع العنيفة، بما في ذلك العصيان والاختطاف والقتل، منذ سقوط مبارك. ويرجع جزء من هذه الزيادة إلى ارتفاع الجريمة المنظمة، التب أصبح ممكنة نتيجة لتدهور عام في أعمال الشرطة نظرا لأنها تركزت بصورة متزايدة على الأنشطة السياسية بدلا من الأنشطة الإجرامية. وهناك أسباب أخرى للعنف الإجرامي مثل اليأس المالي، وانتشار المزيد من أعمال العنف ذات الدوافع السياسية، مما أدي الي التدهور العام للمجتمع.

إن مصر بلد على حافة الهاوية، حيث إرث الهوية الوطنية المشتركة التي اعترف و تفاخر بها الغالبية الساحقة من المواطنين، قد تآكلت بشكل كبير، حيث تعرض هذا الإرث لسوء المعاملة على مدى السنوات السابقة، نتيجة لأفعال الحكومة في الإغفال والعمالة.

الخاتمة

باختصار، لقد فشلت مصر في الاستفادة من تركة الدولة والأمة الفريدة تقريبا، كما يشير التدهور العام في أدائها المقارن. فعلى سبيل المثال، أشار تشارلز عيسوي إلى أن مصر في القرن التاسع عشر كانت أكثر تطورا من اليابان. وبحلول الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، كانت الحكومة المصرية أكثر وعيا بالعلم والتكنولوجيا الأوروبية مما كانت عليه في اليابان.

في مطلع القرن، كان نظام السكك الحديدية في مصر أكثر اتساعا من نظام اليابان. فقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر أعلى من نصيب الفرد من اليابان وكان نصيب الفرد من الواردات والصادرات مزدوجا. واليوم يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لليابان حوالي 40 ألف دولار، أي ما لا يقل عن اثني عشر ضعفا عن مصر. وأشار العيساوي إلى عدة عوامل تجعل اليابان تتفوق بسرعة على مصر في القرن العشرين، وكان من أهمها الجودة العالية للنظام التعليمي وانتشار محو الأمية على نطاق واسع.

وبسبب عدم استفادة مصر من موروثاتها المواتية التي تعود إلى آلاف السنين من الحكم المركزي إلى جانب الوعي الوطني المتماسك، فإن أداء مصر لم يكن أقل من الناحية الاقتصادية فحسب، بل قوض تلك الموروثات، كما يتجلى ذلك في الحكومة التي تزداد اختلالا، ووجود سياسية وطنية عنيفة متفرقة ومثيرة للقلق تقوض التواصل اجتماعي. ويعتبر الأداء الاقتصادي مقياسا للقدرات المشتركة للدولة والأمة ومحددا لتلك القدرات. وإذا استمر هذا الأداء بمرور الوقت، فإنه يضع ضغوطا متزايدة على قدرة الحكومة على الإدارة والفصل والتشريع، وكذلك على المواطنين للعمل معا بشكل تعاوني.

في نهاية فترة الحكم الاستعماري، الذي كان في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، كانت مصر بلا شك الدولة العربية الرائدة، ولكنها بدأت في التراجع بشكل حاد. وأسباب تراجع قدرات الدولة، والتماسك الوطني، ومن ثم الأداء الاقتصادي، توجد أساسا في النظام السياسي.

الفصل الثاني: رؤساء الدولة العميقة: العسكر، الرئاسة، وأجهزة المخابرات

كان الإرث الملكي الذي ورثته الجمهورية الجديدة في عام 1952 ارثا جيدا وأكثر مواتاة مما وصفه عبد الناصر وزملاؤه. وعلى الرغم من أن الملك فاروق كان غير فعال، فإن الدولة التي ترأسها كانت من بين أكثر الدول إثارة للإعجاب فيما كان على وشك أن يطلق عليها اسم “العالم الثالث”. وكانت مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية هي الأكثر تطورا في العالم العربي. وكان الاقتصاد مزدهرا، كما يتضح من حقيقة أن الجنيه المصري قد ارتفع بعد الحرب العالمية الثانية إلى النقطة التي كان فيها أكثر من الجنيه البريطاني الذي كان قائما عليه (بحكم الاستعمار). وقد تم تمويل قطاع صناعي متنامي من خلال أرباح الزراعة التي استفادت من تطبيق التكنولوجيا المتقدمة التي استفاد منها المصريون الذين درسوا في الخارج وعادوا. ولم يشمل القطاع المالي فقط الفروع المربحة للبنوك الغربية الرائدة، بل شملت أيضا البنوك المملوكة محليا. وأيضا البنية التحتية المادية – التي تشمل نظام السكك الحديدية التي كانت تدار بشكل جيد؛ وواحدة من شبكات الري الأكثر تطورا في العالم. ثم قناة السويس، الممر المائي الحيوي الأكثر استراتيجيا في العالم؛ كما أن المرافق الحضرية التي تشمل الترام المدار بشكل جيد، وشبكات المجاري والمياه، على سبيل المثال لا الحصر، ومراكز تجارية جذابة ونابضة بالحياة، كانت مماثلة لتلك الموجودة في معظم أنحاء جنوب أوروبا. كما كان رأس المال البشري متقدما على نحو مماثل، كما يتضح من المعايير العالية لجامعة القاهرة، وهي واحدة من المؤسسات الرائدة للتعليم العالي في العالم الثالث، كانت على قدم المساواة مع العديد في الغرب. كما قاد الفنانون المصريون أداء العالم العربي. استطاعت مصر العارمة، بناء دولة مثيرة للإعجاب، أدت بدورها إلى بناء مخزون البلاد من رأس المال المادي والبشري.

الحكام العسكريين الذين ورثوا هذا الميراث وبددوه. والواقع أنه في ظل التدهور الواسع والمستمر للدولة والاقتصاد، فإن نمطا متكررا ودوريا من التفاؤل والأمل، يؤدي في النهاية الي لتشاؤم واليأس، هو ما ميز عصور كل من ناصر والسادات ومبارك، والآن نظام السيسي.

وشملت هذه الدورات المتكررة أبعادا سياسية واقتصادية متداخلة. بدأ ناصر نظامه مع وعود النمو الاقتصادي السريع جنبا إلى جنب مع التحرير السياسي. وبحلول أواسط الستينيات، تبدد جزء كبير من تراكم رأس المال الملكي، وهو ما يتجسد في الانخفاض المستمر في قيمة العملة وتآكل احتياطيات العملات الأجنبية. وقد اتسمت السنوات الأخيرة لعصر الناصر بزيادة الصعوبات الاقتصادية للأمة، إلى جانب الاستياء السياسي المتنامي الذي يتجلى في التذمر والتظاهر على نطاق واسع للطلاب والعمال. وفي غياب النمو الاقتصادي السريع والحرية السياسية، كانت العبارة المناهضة للاستعمار قد تآكلت بشكل كبير.

كانت مسارات الحكم والاقتصاد في عهد السادات متشابهة. وقد وعد السادات، عند وصوله إلى السلطة مع “الثورة التصحيحية” في مايو 1971، بوقف “زائري منتصف الليل” من أجهزة الأمن التي أرعبت السكان تحت حكم سلفه، وبناء “دولة مؤسسات”، وبدأ ظهور تعدد الأحزاب ليحل محل الحزب الناصري الوحيد، الاتحاد الاشتراكي العربي، وتم منح المحكمة الدستورية العليا المنشأة حديثا سلطة المراجعة القضائية.

وفي أعقاب حرب أكتوبر 1973 التي كانت شبه ناجحة، أعلن عن انفتاحا اقتصاديا، كان من المقرر إعادة إدماج مصر في الاقتصاد العالمي وإعادة تنشيط القطاع الخاص. غير أنه بحلول وقت اغتياله (السادات) بعد ثماني سنوات، انفجرت الفتحات السياسية والاقتصادية على الرغم من الإثراء المؤقت الناجم عن الطفرة النفطية التي دامت عقدا من الزمن والتي بدأت في أواخر عام 1973. وقبل شهرين من مقتله أمر بالاعتقالات الجماعية من منتقديه، في حين أن مصالح القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، بخلاف تلك المرتبطة ارتباطا وثيقا بالسادات نفسه، قد واجهت حواجز لا يمكن التغلب عليها من سيطرة الدولة على أنشطتها.

وقد تكررت الدورة مرة أخرى في عهد مبارك. وكانت أولى تحركاته كرئيس هي تحرير النظام السياسي، حتى إطلاق صراح أولئك الذين قبض عليهم سلفه، مع السماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بشكل معقول، مما أدى إلى معارضة أكبر ومتماسكة في البرلمان المصري منذ أيام الملك فاروق.

هذا التحرر السياسي قد نفد مرة واحدة بعد أن تم بلورة قوة مبارك بحلول أوائل التسعينات، لكن خلفتها دورة ثانية استجابت للضغط العالمي من أجل إرساء الديمقراطية التي تم تنظيمها في المقام الأول من واشنطن. وقد انتهت هذه المرحلة، قبل خمس سنوات من الإطاحة بنظام مبارك.

إن التحرر الاقتصادي الذي ارتكبه النظام كجزء من حزمة صندوق النقد الدولي في أواخر الثمانينيات، تزامن مع تراجع الحرية السياسية في السنوات الأخيرة من النظام. وقد اكتسب رجال مبارك، الذين كان الكثير منهم مرتبطين مع ابنه جمال وجهوده لنجاح والده، في أوائل القرن الحادي والعشرين السيطرة على القطاعات الأكثر ربحا في الاقتصاد، مما أغلق الوصول على الداخلين الجدد.

حتى الآن يبدو أن نظام السيسي قد سار على نهج أسلافه، ولكن بطريقة أكثر تكاثفا وسرعة. وفي وقت الانقلاب الذي وقع في يوليو 2013، وعد السيسي برفع يد الإخوان المسلمين عن كل من النظام السياسي والاقتصادي. ولكن بعد إبعاد الإخوان، تحرك النظام بسرعة لإغلاق أي قنوات للتعبير السياسي المستقل كما وسع سيطرة الجيش على جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا، مما أدى إلى تشريد العناصر المدنية الفاعلة في القطاعين العام والخاص.

وبحدوث هذه التحولات ذهابا وإيابا بين الانفتاحات الاقتصادية والسياسية ثم عمليات الإغلاق، فإن قدرات الدولة قد انخفضت باطراد، و معدل تراكم رأس المال قد تباطأ تقريبا إلى أن وصل إلي طريق مسدود والموارد المادية والبشرية و البنية التحتية قد تآكلت،. وهذا يطرح تساؤلات حول السبب الذي جعل كل نظام على ما يبدو مستعدا للخروج من القالب الذي تفرضه الأوامر السياسية والاقتصادية عليه، ولكنه يتراجع بعد ذلك؛ وما هي العلاقة التي يمكن أن تكون بين هذه الدورة المتكررة، من الآمال ثم الاحباطات، في تدهور الدولة.

ولحسن الحظ، تم تناول هذه الأسئلة على نطاق أوسع ومن قبل علماء من مختلف التخصصات. فمن الممكن تفسير هذه الديناميكيات على نطاق أوسع من مجرد النظر إلى شخصيات العسكريين الخمسة وأحد الإخوان المسلمين “قليل الحظ”، الذين ارتفعوا إلى أن يكونوا رؤساء مصر.

سلطة استبدادية وليست سلطة بنية تحتية: دولة شرسة ولكن هشة

هناك نوعان من السلطة: سلطة الدولة الاستبدادية وسلطة البنية التحتية. وكما يشير المصطلح، فإن السلطة الاستبدادية، سمة معظم الدول التاريخية، بما في ذلك دولة الفراعنة ولكن أيضا العديد من الدول المعاصرة، وهي سلطة الحاكم الأوحد غير المحدودة تقريبا. إن الامتثال في دولة تقوم على القوة الاستبدادية يعتمد على الخوف من الانتقام وعلى الإكراه، وليس على معرفة أن الدولة لديها معلومات تفصيلية وشاملة يمكن عرضها في محكمة العدل لاتخاذ قرار. وعلى النقيض من ذلك، فإن قدرة سلطة البنية التحتية هي “قدرة الدولة في الواقع على اختراق المجتمع المدني وتنفيذ القرارات السياسية لوجستيا في جميع أنحاء الدولة.

السلطة الاستبدادية هي التي تمارسها النخبة الحاكمة على المجتمع المدني، في حين تشير قوة البنية التحتية إلى القدرة من النخب على “اختراق وتنسيق أنشطة المجتمع المدني من خلال بنيته التحتية.

الدولة المصرية تعمل بنظام السلطة الاستبدادية بدلا من البنية التحتية. ولكن هناك سبب يحول دون تحول مصر من السلطة الاستبدادية إلى البنية التحتية، حيث أن العديد من البلدان في العالم النامي التي كانت أقل تطورا في عام 1952 قد فعلت منذ ذلك الحين. إن قوة البنية التحتية يجب أن تستند في النهاية إلى علاقة المعاملة بالمثل بين المواطنين وحكومتهم. وهناك حاجة إلى الحد الأدنى من الثقة المتبادلة، والثقة التي تتطلب بدورها المساءلة على أساس الإجراءات القانونية والسياسية المنظمة. منذ البداية، رفضت الحكومة العسكرية في القاهرة الفكرة القائلة بأنها ستكون خاضعة لسيادة القانون، وأن تخضع للمساءلة من قبل المواطنين. وأعطي الجيش نفسه وحده الحق في الحكم والفصل وأن أي جهات أخرى غير صالحة وغير قادرة على القيام بذلك.

و هذه حالة شرسة ولكنها هشة في إدارة البلاد و لم تكن قادرة على ضبط الحكم، لذلك واجهت صعوبة في مسائل مثل تحصيل الإيرادات، وإنفاذ القانون المدني والجنائي، وإدارة الاقتصاد. لم يكن للدولة الهشة أبدا القدرة السياسية أو الإدارية لأنها لم تستطع بسهولة استخراج الموارد من المواطنين. وهذا القصور في الدولة ونظامها السياسي الأوسع نطاقا الذي يركز عليه الاقتصاديون السياسيون المصريون بشكل متزايد هو السبب في استمرار التخلف في بلادهم.

الوقوع في فخ اقتصادي-اجتماعي

إن القاعدة السياسية الضيقة بطبيعتها التي أنشأها العسكر، جنبا إلى جنب مع استخدام الاستبداد غير الفعال على قوة أكثر فعالية للبنية التحتية كوسيلة أساسية للحكم، قد جعلت منذ عام 1952 مهمة زيادة الإيرادات الحكومية الكافية صعبة للغاية. وأصبحت هذه المهمة مستحيلة تقريبا مع ظهور التحرير الاقتصادي في أواخر الثمانينات.

فالحكومة محاصرة في مصيدة اجتماعية – اقتصادية، يطلب منها أن تفعل المزيد بأقل القليل. وقد تراجعت الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية المادية والبشرية بسبب النفقات المتكررة للأجور الحكومية والإعانات والفوائد على الدين الوطني المتزايد باستمرار والذي تجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 لأول مرة منذ عام 1991.

والآن بعد أن استولوا على الحكم وحدهم، دون أن يتقاسموا السلطة مع الرئيس وأسرته وسمحوا للغوغاء بالإطاحة بالإخوان، قرر الضباط في القيادة العليا بقيادة الجنرال السيسي أن بإمكانهم الاستغناء عن أي قاعدة دعم سياسي لهم. ومثل سابقتها، لم يكن النظام الجديد قادرا على تحمل قاعدة القطاع العام القديم، كما أنه لم يكن مستعدا، كما كان السادات وأكثر من ذلك مبارك، لتخصيص أدوار اقتصادية وسياسية ملحوظة للقطاع الخاص، لذلك وضع السيسي وزملاؤه الضباط أنفسهم علي رأس العمل السياسي، مقتنعين بأن أدائهم المبهر سيحظى بقبول الجمهور.

يجب على هؤلاء الضباط أن يؤمنوا بأن الدولة العميقة قوية بما فيه الكفاية لتحكم البلاد دون دعم شعبي منظم كبير أو مؤسسات تنفيذية أو تشريعية أو قضائية فعالة ومحترمة. سواء كان الأمر كذلك أم لا هو السؤال الحيوي الذي لا يمكن الإجابة عليه إلا عن طريق تحقيق أوثق لما هي تلك الدولة العميقة وكيفية عملها.

القوائم الثلاثة للدولة العميقة

إن الدولة العميقة التي أقامها ناصر في البداية، قد استقرت دائما على ثلاث أرجل من القوة غير المتكافئة، أقواها هو الجيش، يليها الرئيس، ثم أجهزة الاستخبارات وهي الأضعف. لم يكن هذا التوزيع للسلطة مسبقا بل نتج عن صراعات السلطة بين الضباط الأحرار.

لم يتمكن ناصر أو السادات ولا حتى مبارك من فرض سيطرته الشخصية المطلقة المباشرة على الجيش. ولا يستطيع أي شخص أن يكرس الوقت والجهد لهذه المهمة بمجرد أن يتحمل عبء رياسة الدولة. لكن الثلاثة جميعا كانوا على وعي تام بالتهديد بإمكانية إطاحة جيوشهم بهم. واعتمدت استراتيجياتهم الخاصة، لمنع الانقلاب عليهم، اعتمادا كبيرا على تعزيز أجهزة الاستخبارات. وأدى ذلك إلى النمو المطرد لهذه الخدمات، بحيث بلغ عدد أفرادها تقريبا بحلول نهاية عهد مبارك ضعف عدد العاملين في الجيش. وقوة الأمن المركزي وحدها وضعت عمدا من قبل ناصر تحت إشراف وزير الداخلية لموازنة القوات المسلحة في عهد وزير الحرب آنذاك. وقد نمت قوات الأمن المركزي من بضع عشرات الآلاف في أواخر الستينيات، للسيطرة على مظاهرات الطلاب والعمال، إلى حوالي 350 ألف بحلول عهد مبارك. وفضل كل رئيس أن يعتمد عليها في مكافحة الحشود ومكافحة التمرد وأنشطة مكافحة الإرهاب بدلا من أن يعهد إلى الجيش بهذه المسؤوليات. كانوا يخشون أنه إذا كان الجيش هو الخط الرئيسي للدفاع بينهم وبين الشعب، فيمكن للجيش الاستغناء عن خدماتهم في نهاية المطاف، كما فعل بالفعل في عام 2011.

وبالإضافة إلى تعزيز أجهزة المخابرات كوزن معاكس للجيش، وضع كل رئيس أيضا طريقته الخاصة لتأكيد السيطرة من أعلى إلى أسفل على الجيش قدر الإمكان.

عهد عبد الناصر:

في بداية حكمه أوكل عبد الناصر لصديقه الذي كان يثق به، عبد الحكيم عامر، بمهمة كبح جماح الجيش. وقد ثبت أن هذا كان خطأ فادح. رفض عامر المشاركة في السيطرة، على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل ناصر لحمله على القيام بذلك. وجاءت المواجهة النهائية في أعقاب حرب 1967. وخوفا من أن يتحرك ناصر ضده في النهاية، استدعى عامر ضباطا موالين له في فيلاته، حيث تعرضوا للاعتداء من قبل القوات الموالية لناصر. تم القبض على عامر، وسجن، ثم تسميمه حتى الموت.

وفي السنوات الثلاث الأخيرة من حكمه، اعتمد ناصر بشكل كبير على المستشارين السوفياتيين لتشغيل جيشه، الذي كان عازما على مهمة استعادة سيناء.

عهد السادات:

بعد أن لاحظ السادات خطر تكليف أحد أقرب أقرب الأصدقاء للسيطرة المطلقة على الجيش، قام السادات بتدوير وزراء دفاعه (كان منهم سبعة خلال فترة رئاسته)، ورؤساء الأركان، وقادة الجيش الثاني، والثالث في طاحونة على غرار طاحونة الهواء، وتطهير هذه المناصب بانتظام، خلال حكمه لمدة 11 عاما. وكان جميع رؤساء وزراء السادات من المدنيين، في حين أن جميع رؤساء وزراء ناصر كانوا ضباطا. ومن المثير للاهتمام أن السادات، الذي خدم لفترة وجيزة فقط في الجيش، ارتدى زيه العسكري بشكل متكرر وكان يرتديها عندما اغتيل، في حين أن ناصر قام بخلع زيه العسكري في يونيو 1956، ولم يرتديه مرة أخرى.

عهد مبارك:

في البداية ارتكب مبارك خطأ ناصر في تكليف ضابط واحد، وهو عبد الحليم أبو غزالة، للسيطرة على جيشه لعدة سنوات. ومع ازدياد طموحات وزير الدفاع ومكانته، أصبح مبارك حذرا بشكل متزايد، وقام بتطهيره أخيرا في عام 1989، ووضعه تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في عام 2008. لم يقرر مبارك مرة أخرى اختيار وزير الدفاع الذي كان يحظى بشعبية في القوات المسلحة، أو كان له سمعة في الكفاءة سواء في ساحة المعركة أو على الساحة السياسية، بل أراده ضعيفا، وليس رجلا قويا لإدارة الجيش. استقر على الجنرال محمد حسين طنطاوي، ورقاه إلى رتبة المشير، وسمح له برئاسة وزارة الدفاع لفترة أطول من أي شخص آخر في تاريخ البلاد. ولضمان عدم تكرار سيناريوهات عامر وأبو غزالة مرة أخرى، حول انتباه طنطاوي من الأمور العسكرية إلى الشؤون التجارية، وأمره بتوسيع الاقتصاد العسكري، مؤكدا بذلك علي منع حدوث أي انقلاب. ومن بين العواقب الأخرى، أدى هذا التحول عن الدفاع عن الأمة إلى تقويض شعبية طنطاوي بيت الضباط المحترفين والذين استاءوا من إفساد الجيش. ولكن هؤلاء الضباط كانوا مهمشين، وتم ابعادهم عن الترقيات والتعيينات في الوحدات الرئيسية، لذلك لم يتمكنوا من الطعن في الوضع الراهن. معظم الضباط كانوا على استعداد للجلوس والاسترخاء، مع العلم أن مصالحهم المادية ستخدم في مقابل الولاء، وليس الأداء.

عهد السيسي:

أما استراتيجية السيسي لمنع الانقلاب عليه فهي جديدة تماما بمعنى أنه ارتمي في أحضان الجيش أكثر من أي من أسلافه. وبدلا من ترك الجيش، وسع سيطرته المباشرة على النظام السياسي والاقتصاد والمجتمع. وهو لا يزال على اتصال يومي مع رفاقه في الجيش، الذين يتعاملون الآن مع الشؤون المالية المترامية الأطراف. وتنعكس ثقته في حقيقة أنه بدلا من تعزيز استقلالية أجهزة الاستخبارات عن الجيش، فقد أخضع أولئك الذين كانوا في السابق تحت إمرة وزارة الداخلية أو الرئاسة مباشرة أخضعهم أكثر إلى سيطرة الجيش عن أي من سابقيه. إن المخابرات العسكرية في عهد السيسي قد وصلت إلى آفاق جديدة، حيث تقوم بالتنسيق والإشراف على عمل جميع وكالات الاستخبارات الأخرى. وبما أن السيسي من هذا الفرع ذاته من الجيش ويكفل سيطرته من خلال أبنائه وأصدقائه وأقرب زملائه، فمن المؤكد أنه على ثقة من أن قيادته لأجهزة الاستخبارات آمنة وأنهم بدورهم يمكنهم أن يراقبوا الجيش عن كثب. ولكن حتى هاتين الخطين من الدفاع يراها غير كافية لمنع الانقلاب. التدبير النهائي هو أنه، مثل السادات، منع بقوة زملائه الضباط من تقاسم الأضواء معه. وهو يبقي على زميله القديم، والآن وزير الدفاع، صدقي صبحي، في الظلال، مما يتيح له الظهور في الأماكن العامة فقط نادرا. ومثل السادات أيضا، قام بتحريك الضباط من خلال الأوامر التنفيذية، بما فيهم منصب رئيس المخابرات العسكرية. فهو يبقي الضباط في القيادة العليا في حالة من عدم التوازن، والقلق المستمر بشأن مستقبلهم ولا شك في حالة م الخوف من زعيمهم. وأخيرا ولكيلا يكون هدفا سهلا لزملائه من ضباط أو غيرهم، فالسيسي ليس لديه عنوان منزل دائم أو معروف.

هذه هي القوائم الثلاثة التي تشكل الدولة العميقة، في والتي تقع عليها كل ما هو متبقى من البنية الحكومية والسياسية. وهذه القوائم الثلاثة حيوية جدا لتحديد من الذي يحصل على ما ومتى وكيف في مصر.

الخاتمة

أنشأ ناصر نظام محكم لإخضاع أعدائه، الحقيقين والمتخيلين، لإرادته والذي أدي إلى تبديد الكثير من رأس المال البشري والمادي الذي كان متراكما في البلاد، ولا يزال نظام حكمه العسكري قائما بعد أكثر من ستة عقود. وهو العقبة الرئيسية أمام تنمية البلاد. وقد افتقر منذ البداية إلى القدرة والإرادة السياسية للانتقال من السلطة الاستبدادية إلى البنية التحتية كوسيلة تحكم البلاد. ومن الآثار المترتبة على الاعتماد على القوة الاستبدادية غير الفعالة، إلى جانب العولمة وخصخصة الاقتصاد، مصيدة اجتماعية – اقتصادية سقطت فيها الدولة. ولا يمكن للدولة أن تستخرج موارد كافية لخدمة القاعدة السياسية المتدهورة التي ترتكز عليها الأن، وأن تستثمر في الوقت نفسه رأس مال كاف في الهياكل الأساسية البشرية والمادية اللازمة لإحداث نمو. ومن ثم فإن النظام المغلق لا يزال مستمرا على حامله الأصلي المكون من الجيش والرئاسة وأجهزة الأمن / المخابرات.

والدورات المتكررة من التحررات السياسية والاقتصادية المحدودة التي بدأها الرؤساء السابقون كانت مجرد دورات تعود إلى نقطة الانطلاق دون أن يكون لها أثر دائم. ربما كان كل رئيس يطلقها فقط كأداة لتدعيم سلطته، أو ربما واحد أو أكثر منهم كان لديه نية حقيقية حتى أصبح واضحا أن التحرير سيقوض سلطته الشخصية وربما النظام بأكمله أيضا. لذلك لم يحدث أي تطور سياسي أو حتى تغيير كبير.

وقد تحرك ميزان القوة بشكل محدود بين القوائم الثلاثة للدولة العميقة على مدار السنوات الستين الماضية، ولكن ثلاثي القوة نفسه من العسكر والرئاسة وأجهزة المخابرات، ظل مستقرا بشكل ملحوظ. غير أن قاعدة الموارد المتناقصة تجعل مهمة الحكم أكثر صعوبة.

وقد استجاب الرئيس السيسي للضغط المالي ليس ببذل الجهود لإعادة تنشيط أو حتى الحفاظ على قاعدة نظام القطاع العام القديم، أو عن طريق بناء تحالف دعم جديد مع المستفيدين من نمو القطاع الخاص، ولكن بدلا من ذلك فهو يقوم “بالتمثيل” السياسي بشكل خطر، أملا في أنه قد يتمكن من إثارة إعجاب عدد كافي من الناس للحفاظ على شعبية تمكنه من البقاء. هذه الطريقة الهشة والتي يعززها القمع تذكرنا، بما فعله ناصر. لقد ولت السلطة “الناعمة” للسادات ومبارك، وبعبارة أخرى، لقد أتم النظام دورة كاملة، وعاد إلى النقطة التي استولى فيها الجيش علي السلطة وأنشأ نظامه المستبد لإخضاع أعدائه. وقد نجح في ذلك، ولكن على حساب أضرار جانبية هائلة لحقت بالسلطة والاقتصاد، ولم يعد لأي منها القدرة على الإسهام بفعالية في تنمية البلاد.

الفصل الثالث: تحت السيطرة: البيروقراطيين، والقضاة، والبرلمانيين.

تشكل فروع الحكومة الثلاثة من سلطة تنفيذية وقضائية، وتشريعية، محيطا حول الدولة العميقة، تحميها من المنافسين وتخدم مختلف مصالحها. ويزداد عمق هذا المحيط أو يقل تبعا لقوة أو ضعف سيطرة الدولة العميقة على هذه السلطات. ومع صعود الجيش إلى السلطة في أعقاب “الانقلاب-الثورة”، تراجع حجم المحيط مع نمو قوة الجيش. إن السلطة التنفيذية، والقضائية، والتشريعية، التي تعاني من اختراق وسيطرة أكبر من أي وقت مضى، منذ الأيام الأولى لمصر الجمهورية، غير قادرة على أداء مهامها الأساسية على نحو فعال، أو تقول شيئا عن سياستها الضمنية لإضفاء الشرعية على النظام من خلال تشجيع الاعتقاد بين المواطنين بأن لديهم بعض القدرة على الوصول إلى حكومتهم التي تولي على الأقل بعض الاهتمام لمصالحهم. وتكمن تكلفة الدولة العميقة المتمثلة في التأكيد على هذه الرقابة الشاملة على المؤسسات الحكومية في أنه كلما انخفضت نوعية الحكم، فإن الامتثال يعتمد على الإكراه أو الترهيب أو التهديد أكثر مما يعتمد على الرضا.;

إن مصر الجمهورية قريبة جدا من نقطة التحول، التي تصبح فيها سلسلة من التغييرات أو الحوادث الصغيرة مؤثرة بما فيه الكفاية لإحداث تغيير أكبر وأكثر أهمية، مما كانت عليه في أي وقت مضى. وهناك نسبة متزايدة من السكان غير راضين على الإطلاق عن نوعية الحكم ونتائجه. إن فروع الحكومة الثلاثة، من سلطة تنفيذية وقضائية، وتشريعية، توفر طبقة دنيئة من الدفاع عن الدولة العميقة، والتي استجابت بدورها، لهذا الخضوع من قبل هذه السلطات، من خلال مضاعفة سيطرتها عليها وبالتالي على المواطنين، بدلا من السعي إلى فتح “نظام الدخول المحدود” الذي ترأسه.

الفصل الرابع: المجتمع السياسي والمدني: مساحة صغيرة للتنفس

;إن البنية الفوقية لكل من المجتمع السياسي والمدني في مصر هشة وتستند علي أسس ضعيفة. وتشمل أوجه القصور فيها الانقسامات الداخلية، وأهمها، والأكثر تأثيرا، تلك التي بين الإسلاميين وخصومهم، وأيضا ميلها إلى تكرار نماذج التنظيم الهرمية الموجودة في الحكومة، وفي مؤسسة “الإسلام الرسمي” والكنائس المسيحية، وفي المجتمع بشكل عام. وكما أن الحكومة “منعزلة ومحدودة”، فإن المجتمع السياسي والمجتمع المدني كذلك أيضا. لكن الحكومة هي المسؤولة جزئيا عن هذه العيوب. إن المحافظة الصارمة على “نظام الدخول المحدود”* من قبل البنية الفوقية للدولة التي تدعمها الدولة العميقة تضمن ضعف أي منظمات مستقلة. إن قنوات التحرك السياسي والاقتصادي التصاعدي، والتي لا تتواصل بأي شكل من الأشكال مع القنوات ذات الصلة بوضع السياسات العامة وتنفيذها، متوقفة عمدا. وترغب الدولة في اختيار من ستعترف به، ومن ستستمع إليه، بدلا من أن تضطر إلى إفساح المجال أمام الخيارات التي يتخذها الآخرون.

وقد أنشئ هذا النمط بعد وقت قصير من انقلاب 1952 واستمر حتى اليوم، ولكن من الواضح أن من الصعب على نحو متزايد الحفاظ عليه. فالمصائد الاجتماعية – الاقتصادية ليست فقط تقوض قاعدة الموارد اللازمة للحفاظ على نموذج الحكم الاستبعادي فحسب، ولكن الأعداد الهائلة من المواطنين، وحرمانهم، وزيادة أعداد المنظمات الرسمية وغير الرسمية، تجعل مهمة إخضاعهم لهذا الحكم أكثر صعوبة من أي وقت مضى. فالتدفق في الشوارع في عام 2011، وظهور التمرد في سيناء منذ ذلك الحين، وتكاثف العنف في جميع أنحاء البلاد، هي مظاهر واضحة لعرقلة القنوات في النظام الاستبدادي الحالي، وتشقق مجتمع سياسي كان يوما ما متماسك نسبيا.

وحتى الآن، كان رد النظام الحاكم علي الوضع الحالي، هو مضاعفة الرهان القائم والمتمثل في احتواء ومحاولة السيطرة على المجتمع السياسي والمجتمع المدني بدلا من اعطائه الفرصة للدخول في هذا النظام المغلق مقابل مساهمته المتمثلة في شكل أفكار وأنشطة وموارد. ومن بين العواقب المترتبة على محاولة تعزيز النظام الحالي المتدهور، الفشل في تطور القدرات العقلية للعامة والاستفادة منها في وضع السياسات وتنفيذها.;

إن عملية صنع القرار السياسي في نظام السيسي أكثر عزلة عن المجتمع السياسي والمدني عما كانت عليه في عهد أي من أسلافه في مصر الجمهورية، وهو فشل يتجسد في سوء نوعية السياسات وطابعها المتعارض والمتناقض في كثير من الأحيان. ومع محدودية القدرة العقلية للعامة والموروثة عن الأنظمة السابقة، كما أن القدرات المؤسسية الخاصة للدولة قد قوضت من قبل الجيش العسكري وتم تنحيتها جانبا، فإن آفاق مواجهة التحديات الاقتصادية والهياكل الأساسية والبيئية والسياسة الخارجية المتزايدة تزداد فقرا.;

الفصل الخامس: حصاد ما تم زرعه

سواء كان النظام شيوعي أو اشتراكي أو رأسمالي، فإن الدولة تعمل كدماغ يسيطر مباشرة على الاتجاه الذي تريد للاقتصاد أن يتخذه، والطرق والوسائل التي من خلالها سيتم تطوير الموارد البشرية والمادية ونشرها، وكيف يمكن للبلد أن يرتبط بجيرانه والعالم خارجه. ونخبة الدولة المشغولة بالحفاظ على النظام الحاكم وتأكيد سلطته ضد المنافسة المحتملة التي قد تنشأ من داخل الدولة أو خارجها، هي نخبة بالضرورة أقل ذكاء في أداء هذه الوظائف من واحدة متحررة من هذه المخاوف.

وقد كرست الدولة العميقة في مصر الجمهورية جهودها للحفاظ على السيطرة على “نظام الدخول المحدود”* الذي أنشأته، وتقوم بإخضاع بقية الدولة، فضلا عن المجتمع السياسي والمجتمع المدني، لتحقيق هذه الغاية. ونتيجة لذلك، لم تتمكن فروع الحكومة الثلاثة من تطوير قوة البنية التحتية التي يمكنها أداء واجباتها على نحو أفضل، والاعتماد بدلا من ذلك على قوة استباقية أقل كفاءة من أجل فرض التزام صارم على المواطنين. فالمجتمع السياسي والمدني، المقيد بالتلاعب والتدخل القهري، لا يمكن أن يكون قادر علي تطوير القدرات العقلية العامة والاستفادة منها من قبل الدولة على نحو أفضل لأداء مهامها. فالدولة والأفراد على حد سواء محاصرون في فخ اجتماعي – اقتصادي هو الأسوأ علي الإطلاق، ويضيق باستمرار ولا تتوفر فيه موارد كافية للحفاظ على الوضع السياسي الراهن وإرساء أسس النمو في المستقبل، ويمكن الهروب من الفخ الحالي من خلال تشكيل ائتلاف دعم سياسي جديد. وكانت النتيجة دولة شرسة ولكنها هشة تترأس أمة متزايدة الانقسام تعاني من أزمات تهدد حياتها.

إن ردود فعل الدولة منذ انقلاب عام 2013 انحصر في تكثيف القمع وصرف انتباه المواطنين عن خيبة الأمل الحالية عن طريق الوعود بالأشياء الجيدة القادمة في المستقبل، طالما أنهم صابرون وأذلاء.

- “نظم الدخول المحدودة”: هي تلك التي تمنح النخب السياسية السيطرة المتميزة على أجزاء من الاقتصاد، ويحصل كل منها على حصة من الإيجارات، وبالتبعية فإن استقرار الإيجارات وبالتالي النظام الاجتماعي يتطلب الحد من المنافسة. ويتم إنشاء الإيجارات المعنية من ترتيبات مثل “العقود الحكومية وحقوق الأراضي والاحتكارات على الأنشطة التجارية والدخول إلى أسواق العمل المقيدة”.

على النقيض من ذلك، فإن “نظم الدخول المفتوحة”: هي تلك التي تقلل فيها النخب السياسية من إمكانيات انهيار الدولة وحل المجتمع السياسي من خلال توفير المنافسة. ومن خلال هذه النظم، يحق لجميع المواطنين تشكيل منظمات تعاقدية، مع إتاحة المنافسة الاقتصادية والسياسية وكذلك تنشيط المجتمع المدني. ومحاولات تسريع التنمية الاقتصادية عن طريق التغيير من نظم الدخول المفتوحة إلى المحدودة تفشل عموما، لأن المؤسسات تعمل بالضرورة بشكل مختلف في هذين الإطارين.

في البحث عن نموذج للتنمية

تأثرت مصر بثلاثة “ثورات” اقتصادية أو نماذج إنمائية تهدف إلى تسهيل النمو الاقتصادي السريع الذي اجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكثير من أنحاء العالم على مدى القرنين الماضيين. في ظل محمد علي ثم البريطانيين من بعده، كانت مصر رائدة للثورة “الخضراء” التي كان فيها النمو الزراعي مدفوعا بالري المكثف، وتحسين المحاصيل، والأصناف.

وأعقب ذلك بداية الثورة “الرمادية”، أو التصنيع الذي بدأ في ظل النظام الملكي، لكنه وصل إلى الأوج تحت حكم عبد الناصر. وجاء اندفاعه نحو التصنيع على حساب الزراعة، حيث تم استخراج فائض لتمويل مشاريع صناعية سيئة الفكر، انفصلت إلى حد كبير عن القطاع الزراعي الذي كان نابض بالحياة.

وقد زادت الجهود الرامية إلى التصنيع من خلال الثورة “البنية” أو الهيدروكربونية التي بدأت نتيجة لارتفاع الأسعار الهائل في أعقاب حرب أكتوبر 1973. وفي حكم السادات، بذلت جهود حثيثة للاستفادة من عائدات صادرات النفط المصرية وتلك التي تأتي من دول الخليج من خلال الاستثمار مرة أخرى في الصناعة التحويلية، وهذه المرة مع قيام القطاع الخاص بدور قيادي. غير أنه سرعان ما أصبح من الواضح أن رأس المال الخاص الواسع النطاق، القادر على الاستفادة من الدخول إلى “نظام الدخول المحدود”، سعى إلى تحقيق عوائد مضمونة في قطاعات أخرى غير التصنيع المحفوف بالمخاطر نسبيا.

في عهد مبارك حدث تحسن كبير في الصناعات التحويلية الكثيفة الاستخدام للطاقة مثل الصلب والأسمدة والإسمنت، والتي استفادت كلها من التوسع السريع في إنتاج الغاز الطبيعي من عام 2002. ولكن هذه الثورة البنية نفد منها الغاز، حرفيا، حول وقت “الانقلاب-الثورة” مما أدى إلى تقويض القدرة التنافسية من حيث التكلفة لجميع السلع والخدمات القابلة للتداول غير تلك المتصلة مباشرة بالمركبات الهيدروكربونية. ومع انتقال مصر من محرك التنمية المأمول إلى محرك آخر، بدلا من السعي إلى دمج مزاياها النسبية في الزراعة والقوى العاملة والهيدروكربونية والاستفادة منها، تدهور الأداء المقارن لاقتصادها.

إن فشل مصر في تجديد ثورتها الخضراء منذ منتصف القرن العشرين هو انعكاس وسبب للفشل الأوسع في تنمية الاقتصاد. وقد وفرت العولمة فرصا لم تتمكن الحكومة من انتهازها، بسبب انشغالها بالسيطرة بدلا من التنمية.

إن هذا التاريخ الاقتصادي لنماذج التنمية المتسلسلة، التي تفتقر إلى الفكر وعدم التطبيق بشكل جيد، لم تكن مصيرا محتوما. إن التصنيع كان يمكن أن يستند بصورة مباشرة علي الزراعة، كما هو الحال في شرق آسيا، ويؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على نواتجه، مما يحفز النمو والدخل الريفي. ويمكن أيضا استثمار رأس المال الذي يوفره النفط والغاز في اندماج كل من الثورة الخضراء والثورة الرمادية لعمل ثورة زراعية/صناعية، مما يؤدي بدوره إلى نمو أوسع نطاقا ومستدام. لقد كانت كل من الثورات الزراعية والصناعية والهيدروكربونية متعاقبة وغير مترابطة، بل ربما كانت تنافسية، وكانت النتيجة في المقام الأول أن أعطت الحكومة أذنا صماء إلى مواطنيها واشغلت بالرقابة عليهم بدلا من التنمية.

التأجير بدلا من التنمية:

مع عدم قدرتها على صياغة نموذج إنمائي من شأنه أن ينجح في بناء القدرات البشرية والطبيعية للبلاد، واتباع سياسة النهب بدلا من المهمة الشاقة والمخاطرة سياسيا المتمثلة في تنفيذ نموذج إنمائي حقيقي، استخدمت الدولة العميقة ما يعرف ب Rent-seeking أو “التأجير”* في محاولة لزيادة تراكم رأس المال الثابت.

وكان أول محصول ينهبه النظام الجمهوري الجديد هو رأس المال المتراكم للأسرة المالكة، يليه أفراد من الطبقة البرجوازية. وتأميم شركة قناة السويس عام 1956، وهو مصدر العملة الأجنبية التي توقفت بسبب الحرب وعواقبها فقط في عام 1956 ومرة أخرى في عام 1967.

بدأ إنتاج النفط في مصر حتى قبل الحرب العالمية الأولى والغاز قبل الحرب العالمية الثانية بقليل، لكنها لم تصبح صادرات رئيسية حتى عهد السادات ارتفعت الأسعار بشكل كبير واستعادت مصر حقول في سيناء وخليج السويس كانت قد خسرتها لصالح إسرائيل في حرب 1967. كما توسع المصدران الرئيسيان الآخران لمكاسب العملات الأجنبية التي تعتمد عليها مصر الجمهيرية أيضا بسرعة في عهد السادات. وقد انفجرت التحويلات من المصريين في الخارج، حيث شجعت حكومة السادات الجديدة على الاستفادة من فرص العمل في الخليج وليبيا وأماكن أخرى، وتحويل عائداتها إلى مصر. وأخيرا، فإن صناعة السياحة، التي كانت لا تذكر في عهد ناصر، بدأت أيضا في عهد السادات، لتصبح واحدة من أكبر وأسرع الصناعات نموا في العالم.

- التأجير Rent-seeking: هو ممارسة التلاعب بالسياسة العامة أو الظروف الاقتصادية كاستراتيجية لزيادة الأرباح.

وكان الاعتماد على هذه المصادر للحصول على العملة الأجنبية، بدلا من زيادة الصادرات من السلع والخدمات، محفوفا بالمخاطر لعدة أسباب. أولا، في حين أن هذا الاعتماد كان ناجحا نسبيا في عهد السادات وحتى في جزء من عهد مبارك، فإنه حجب الحاجة إلى تنمية أوسع نطاقا ومستدامة. وثانيا، لم يأخذ في الاعتبار الحاجة المتزايدة بسبب الزيادة السريعة في عدد السكان، والتي تجاوزت حتى ارتفاع الإيرادات من هذه المصادر. وثالثا، الأخذ في الاعتبار أن هذه المصادر للدخل هي مصادر خارجية أساسا، فإن جميعها يخضع لشروط لم يكن لدى مصر أي رقابة عليها. وكانت تعتمد بشكل كبير على أسواق النفط والغاز العالمية وكذلك الوضع العام لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. إن هذه الثغرات الثلاثة في الاستراتيجية االتي تسعى إلى تحقيق التنمية في مصر الجمهورية أصبحت كلها مؤلمة بشكل كبير في أعقاب “الانقلاب – الثورة”. وقد واصل الكوكتيل المميت من عدم الاستقرار المحلي، وسوء الإدارة الاقتصادية، والاضطراب الإقليمي، وانخفاض أسعار النفط والغاز تقويض عائدات العملات الأجنبية من جميع المصادر التقليدية السابقة.

وكان رد الحكومة على الأزمة هو التوجه إلى الجيش بمهام اقتصادية أكثر، مثل استيراد الماشية، وتوفير مسحوق حليب الأطفال للأمهات اللواتي يمكن أن يثبتن أنهن غير قادرين على الرضاعة الطبيعية، وإنشاء شركات صيدلانية وأسمنت، والمشاركة في تربية الأسماك، والقيام بمشاريع بناء أكثر، بما في ذلك العاصمة الجديدة البالغ تكلفتها 45 مليار دولار في الصحراء بين القاهرة وخليج السويس. وعلى الرغم من الزيادة الواضحة في الدور الاقتصادي للجيش، ووالذي يواجه انتقادات علنية، أعلن السيسي في أكتوبر 2016 أن حصة الجيش من الناتج المحلي الإجمالي كانت بنسبة 1.5 في المائة فقط، وهو رقم لا يمكن التحقق منه لأنه لا تتوفر معلومات عامة عن حجم الاقتصاد العسكري (26. ويذكر أن مصر استوردت في عام 2015 ما قيمته 5.3 مليار دولار من الأسلحة، واحتلت المرتبة الأولى بين البلدان النامية في حجم استيرادها للأسلحة، أو أنها التزمت ب 12 مليار دولار في اتفاقات تسليح، مما يجعلها ثاني أكبر دولة في العالم في اتفاقيات التسليح. وفي يناير 2017، وبينما كان الجيش يوسع أنشطته الاقتصادية، أوضح السيسي أنه “الجيش يستخدم ميزانيته الخاصة دون أن يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة في الجهود الرامية إلى الحفاظ على الفخر الوطني والكرامة “. وأضاف أن” الجيش قد بنى قدراته الاقتصادية على مدى سنوات عديدة، على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية، لم تستخدم القوات المسلحة أي أموال من الميزانية العامة لشراء أسلحتها “.

ومما يتضح من هذه الجهود المتناثرة هو أنه لا الحكومة ولا الجيش الذي تعتمد عليه، لديهما القدرة على معالجة الأسباب الأساسية للأزمة الاقتصادية أو ربما حتى الاعتراف بها، كما تشير عمليات شراء الأسلحة الباهظة. وبالإضافة إلى الإدارة المحزنة للاقتصاد الكلي، فإن هذه الأسباب هي العواقب المتراكمة للفخاخ الاجتماعية – الاقتصادية التي جعلت من المستحيل الاستثمار على النحو الملائم في الموارد البشرية والهياكل المادية الأساسية.

سياسة خارجية بلا هدف

إن السياسة الخارجية لمصر في عهد السيسي، في مجملها، تشبه سياسة أسلافه من حيث أنها تستند في المقام الأول إلى السعي لتحقيق ربح جغرافي استراتيجي. ولكن تزايد حجم احتياجات مصر، جنبا إلى جنب مع تغير البيئات الإقليمية والعالمية، يجعل هذه الاستراتيجية غير مستحبة. ومن المفترض أن السيسي يدرك العوائد الحتمية المتضائلة من استراتيجيته في البحث عن التربح، لكنه يواصل متابعتها من خلال تنويع المؤيدين له لأن دعمهم يعد موازنة مفيدة للولايات المتحدة وأوروبا. الولايات المتحدة على وجه الخصوص غير موثوق بها من قبل السيسي لأنها تخلت عن مبارك، وفي رأيه، دعمت الإخوان. ويخشى أن تمارس الولايات المتحدة، بدعم من أوروبا، ضغوطا عليه نتيجة لحقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات، بما في ذلك عدم الوفاء بوعود إضفاء الطابع الديمقراطي، وربما حتى السعي إلى استبداله. وهذا ما يكاد يكون سببا كافيا للسعي إلي موسكو وبكين وطهران، مهما كانت العواقب المترتبة على ذلك. كما أن “قرص” أنف الأمريكيين وعرب الخليج يحظى بتأييد كبير خاصة بسبب عدم شعبيتهم لدى المصريين.

تهدف السياسة الخارجية للنظام، باختصار، إلى تحقيق أقصى قدر من التربح في حدود الحفاظ على النظام الحاكم. إن الأرباح أصبحت هامشية على نحو متزايد، في حين أن التهديد الحقيقي للنظام القادم من الداخل، تتجاوز قدرة أي جهة خارجية على التأثير أو التصدي له بشكل جوهري.

إن السياسة الخارجية للنظام الحالي لا تنبثق من إجماع وطني حول كيفية ارتباط مصر بالعالم، ولا تركز على تلبية احتياجات مواطنيها. إن إقبال مصر على إسرائيل وإيران لا يحظى بشعبية كبيرة، فضلا عن جوانب أخرى مختلفة من سياساتها. إن السياسة الخارجية للسيسي تعكس الانتهازية القصيرة النظر التي تدفعها احتياجات نظامه أكثر من احتياجات البلاد. لا تزال السياسة الخارجية لمصر، وقائمة على أسس قد تآكلت منذ سنوات، لا تساعدها في معالجة القضايا الداخلية الملحة، بل إنها تجعل هذه المهمة أكثر صعوبة.

الخاتمة

أدى “نظام الدخول المحدود” الذي أنشئ منذ سبعين عاما تقريبا إلى تقويض أداء البلد وعرقلة رفاهيته بصورة مطردة، مما جعله يواجه أزمة. وقد اهتمت الدولة العميقة والأنظمة القائمة عليها، في المقام الأول بالحفاظ على سلطتها ومكافآتها، بالسعي إلى “التأجير” بدلا من التنمية الهيكلية للاقتصاد على أساس دراسة متأنية للنماذج البديلة. وهكذا أصبحت مصر تتخلف باطراد عن البلدان المقاربة لها، في حين أن بيئتها آخذة في التدهور بصورة متزايدة. وتعكس علاقاتها مع العالم قدراتها المتناقصة، إذ أن بطاقة رئيسها الآن لا تتمثل في ممارسة القوة الناعمة أو الصلبة خارج حدودها، بل ببساطة هي التهديد بالانهيار، وترك دولة فاشلة ومساحات غير خاضعة للرقابة في أعقابها. ونظرا للدروس المستفادة من أفغانستان وسوريا واليمن وليبيا، على سبيل المثال ، يجب أن يكون واضحا بما فيه الكفاية للنظام المصري أنه في حين أن العالم سوف يتخذ بعض الإجراءات لمحاولة إنقاذ “هذه” الدول من الفشل، فإن تلك الإجراءات ستكون محدودة ومن غير المرجح أن تكون حاسمة.

الفصل السادس:الطريق الوعر قادم

يشير الميراث المهدر في مصر والمحنة الحالية إلى أن التحدي الأساسي لم يعد هو التحدي المتمثل في تنمية الأمة، بل في تماسكها معا. إن المجتمع السياسي، الذي تقوم عليه الدولة، يتحلل في حين أن الدولة نفسها أكثر اهتماما من أي وقت مضى بمكافحة التهديدات التي تواجهها بدلا من أن التفكير في كيفية العمل علي زيادة جهود التنمية الوطنية. ولكن حتى لو كان النظام يحاول جديا عكس اتجاه الانحدار الاقتصادي المتسارع للبلاد، سيكون من الصعب القيام بذلك. وقد أصبحت مصر “متأخرة جداا جدا تنمويا”، في وقت سابق قبل سبعين عاما كانت مصر تستعد أن تكون رائدة في جهود العالم الثالث لإدراك العالم الأول.

وهكذا يتحول مستقبل البلاد إلى ما إذا كانت الضغوط الناجمة عن فشل التنمية يمكن إدارتها بما فيه الكفاية لمنع انهيار الدولة القومية أم لا. ويبدو أن هناك سيناريوهان محتملان يمكن من خلالهما تحقيق ذلك.

السيناريو الأول، هو أن الميراث الهائل للدولة والأمة، وإن كان قد تدهور كثيرا، فإنه قد يكون كافيا لتمكينها من الاستمرار في حالة “العرج” على نحو أكبر أو أقل كما هو الحال في الوقت الحاضر، بمساعدة الكثير من الحظ الجيد.

في هذا السيناريو، التصميم القوي للرئيس السيسي يجعله يبدأ بتحقيق بعض المكاسب. فعلى الجبهة الأمنية، قد تنجح قواته تدريجيا في هزيمة التمرد في سيناء، مع القضاء على أعمال العنف السياسي في أماكن أخرى من البلاد. ومن شأن زيادة الثقة الناجمة عن هذا النجاح أن تمكنه من الوصول تسوية ملائمة مع الإخوان وغيرهم من الإسلاميين، ويفترض أن يضاعف ذلك من تعزيز نجاحه. كما أن مستويات الدعم الخارجي لمصر قد ترتفع أيضا لمساعدتها على مواجهة التحدي الأمني ومن ثم تعزيزها داخليا، مع مساعدة الجهات الخارجية في جهود مكافحة الإرهاب في أماكن أخرى، وعلى الأخص ليبيا. ويمكن تحقيق المصالحة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤدي إلى استئناف الإعانات.

وفي هذا السيناريو أيضا، قد يرى الرئيس ترامب روحا طيبة في الرئيس السيسي مما يجعله يتخلى عن شعار “أمريكا أولا”، وربما يتسبب بدوره في أن يحذو الروس والصينيون حذوه في نسخة جديدة من مسابقة الحرب الباردة. وأيضا قد يؤدي إحراز تقدم في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ربما من خلال إحياء المبادرات العربية ومبادرات السلام الإسرائيلية، التي ستدعمها مصر بحماس، أن يخولها “مصر” بالمطالبة بمخصصات جديدة من أموال المساعدات الخارجية الأمريكية. وخوفا من الهجرة غير الشرعية من مصر، قد يزيد الاتحاد الأوروبي أيضا مستويات دعمه. ويمكن أن تجعل الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز في مصر من تصنيفها كمصدر صاف للوقود. ومن شأن تحسن الأمن في مصر والدول المجاورة، جنبا إلى جنب مع جاذبية الأسعار المنخفضة، أن يعيد السياحة للبلاد، في حين أن عائدات قناة السويس قد ترتفع بسبب عودة التجارة العالمية. أما على الجبهة السياسية، فإن الإعجاب المتزايد بإنجازات السيسي من شأنه أن يعزز موقفه تجاه السكان ككل وداخل الدولة العميقة مما قد يجعله لا ينجح فقط في إعادة انتخابه في عام 2018 لمدة أربع سنوات أخرى، ولكن في تعديل الدستور حتى يتمكن من أن يكون رئيسا مدي الحياة.

من الواضح أن هذا السينارية مستبعد جدا، فمن الصعب أن يحصل السيسي ومصر علي كل هذا الكم من الحظ الجيد، ولكن قد يحصلان علي الحظ الكافي الذي قد يمكنهما من الاستمرار علي نفس الوضع الحالي للمستقبل القريب والمتوسط الأجل على الأقل. في حين أنه إذا أمعنا قليلا في الخيال، فإن هذا السيناريو يمكن حدوثه بسبب استمرار القوة النسبية لمصر في منطقة تعاني ازدياد الدول المنهارة والمساحات غير الخاضعة للحكم، وذلك تبعا لمقولة “الأعور وسط العميان ملك”.

السيناريو الثاني، ينطوي على تغيير سياسي مصمم من قبل ومقصور علي، على الأقل في البداية، علي الدولة العميقة. وواحد من صور هذا التغيير هو ما يسمي ب “خيار مبارك”، حيث يقرر العسكريون أن حمل الأمتعة السياسية من قبل السيسي الذي لا يحظى بشعبية متزايدة، سيؤدي إلي سقوطها، وبالتالي يكون البديل هو أن يحل محله ضابطا آخر، سواء من خلال انقلاب وقائي، أو ردا على تزايد المشاكل السياسية، بما في ذلك المظاهرات. وبعد إبعاد السيسي، فإن خليفته سيقوم ببعض التدابير الوقائية مثل تلك التي أطلقها السادات ومبارك في الأيام الأولى لرئاستهم. وسيلتمس المصالحة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ربما في ذلك تشكيل تحالف عسكري جديد معهم للموجه ضد إيران، وهو تحالف سيرحب به ترامب أمريكا ويقابله بمزيد من الدعم.

وهناك نسخة أخرى من هذا السيناريو، وهي النسخة الأقل احتمالا، و هي أن الإصلاحيين من داخل الدولة العميقة يقومون بإبعاد السيسي وكذلك القيادة العليا له، والتواصل مع العناصر المدنية في الدولة، وربما من بينهم الإسلاميين، من أجل إعادة بناء نظام سياسي شبه مدني على الأقل، ويكون، بطريقة أكثر أو أقل، على غرار ما فعله السادات، ولكن مع بعض أوجه التشابه مع النظام التونسي الأكثر ديمقراطية. ومن شأن “ثورة تصحيحية” من هذا النوع أن تقلل من أولوية القوات الأمنية والقوات المسلحة، وتحول السلطة إلى الرئاسة. وهذه النسخة الليبرالية من النظام الجمهوري في مصر ستكون أكثر جاذبية للغرب، ومن المرجح أن تحظى بدعم أكبر منه مثل تونس الحالية، ومن خلاله قد تصبح مصر كمنارة للديمقراطية في منطقة محاطة بالضباب السياسي. وسوف يتم تخفيف القيود المفروضة على الدخول المحدودة، كما أن الاقتصاد العسكري سيتحول “جزئيا” إلي المدنيين. وإذا كانت مبادرات الإصلاح هذه قد تحقق نجاحا سياسيا واقتصاديا، فإنها أيضا يمكن أن تكتسب زخما وتبدأ في دفع مصر إلى دعم منحدرات الانحلال السلطوي والتراجع المادي الذي كانت عليه منذ فترة طويلة من الانزلاق. ويمكن أن تشجيع أوروبا على وجه الخصوص على الانخراط بشكل أكبر مع مصر التي تم إصلاحها، والاستثمار في مجموعة متنوعة من المشاريع المشتركة مثل الطاقة الشمسية لتغذية الشبكات على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وأيضا المشاركة في التصنيع في عدة مجالات.

هاتان النسختان من السيناريو الثاني الذي يتم فيهما استبدال السيسي تعتمدان إلى حد كبير على الضغط السياسي المتصاعد لدرجة أن الجهات الفاعلة الرئيسية في الدولة العميقة تقرر أنها يجب أن تتخذ إجراءات، إما للحفاظ على الوضع الراهن، أو لإصلاحه. وإذا ما حدث ذلك، فإنه إذا وجد، على الأقل، بعض الحظ الجيد المقترن بالسيناريو الأول، قد تكون كافية للحفاظ، لبعض السنوات المقبلة، على نسخة معدلة ولكن لاتزال أساسا استبدادية، من الحكم الجمهوري الممارس من ناصر إلى السيسي، أو في حالة إصلاح أكثر شمولية، فقد يساعد وجود حكومة شبه ليبرالية على توطيد وجودها وأيضا تنشيط الاقتصاد.

وأخيرا، من الممكن أيضا أن يكون هناك سيناريو الانهيار، وهو سيناريو يمكن تصور أنه قد يتم من خلال واحدة من ثلاثة أشكال على الأقل:

;الأول: من خلال دخول الجيش في حرب ضد الفصائل الإسلامية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، التي تم استهدافها منذ انقلاب عام 2013 الذي قاده المشير عبد الفتاح السيسي، ومن خلاله أنهى تطلعات الجماعة الرئاسية والسياسية.

والثاني: هو اندلاع ثورة تشبه تلك التي حدثت في 25 يناير 2011، قد يبدءها النشطاء السياسيين وشباب الطبقة الوسطى الذين كانوا نواة ميدان التحرير في وقت من الأوقات، على الرغم من أنه من غير المرجح حدوث ذلك بسبب القمع السياسي والأمني;المتزايد علي الناشطين والخنق الاقتصادي للطبقة الوسطى.

سيناريو الانهيار الثالث والأخير هو;حقا “ما يعرف بالهوبزية*”من انتفاضة الطبقات الدنيا التي سحقها التقشف الاقتصادي المتدهور، وهو ما يعرف بانهيار النظام العام من القاع. إن تراكم المصاعب والبؤس على سكان المناطق الريفية الفقيرة والأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية، إلى جانب بعض التعبئة من قبل الإسلاميين والعشائر وزعماء القبائل، يجعلهم يصبحون أكثر استنفارا في جميع أنحاء البلاد، في مواجهة قوات الأمن التي ستسعى للقضاء عليهم بالقوة مما يحفز بدوره المزيد من الانتفاضات. وسيصبح النظام غير قادر علي الحفاظ على غطائه الأمني ويرجع ذلك جزئيا إلى أن قوات الأمن المركزي تتألف أساسا من نفس العناصر الهامشية الفقيرة التي تنتفض ضد النظام. وبالدخول في هذا الطريق فإن مصر ستتحول إلى ما يشبه الدول العربية الأخرى الفاشلة، حيث لم تعد الحياة الطبيعية ممكنة بسبب العنف المتوطن وانهيار الخدمات.

إن هذه النتائج البائسة، حتى وإن لم تحدث، فإنه من الممكن تخيل حدوثها، وهي شهادة على الحالة الراهنة للانحطاط السياسي والاقتصادي. ومن ثم فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان تراث البلد الذي يحمل كثيرا من ميراث مجتمع سياسي موحد نسبيا، سيكون قادرا مرة أخرى، وسيبقى كافيا للحفاظ علي الدولة القومية في مواجهة الطقس القادم و الذي يقترب من العواصف؟

- الهوبزية: نسبة إلي الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز، وهو ما يعرف ب “state of nature” أو “الحالة الطبيعية للإنسانية” وهي ما يمكن أن يحدث إذا لم تكن هناك حكومة، ولا حضارة، ولا قوانين، ولا سلطة مشتركة لكبح جماح الطبيعة البشرية. والحياة في “الحالة الطبيعية للإنسانية” هي حياة سيئة، ووحشية وقصيرة.