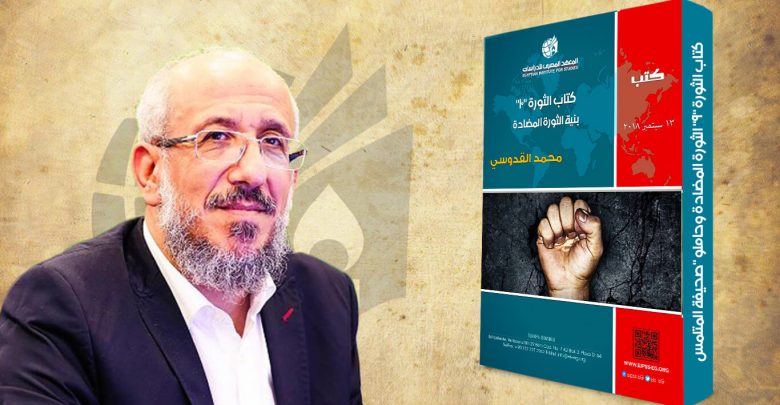

كتاب الثورة 10 بنية الثورة المضادة

إذا كانت الثورة هي “تغيير جذري حالٌ وشامل ينتظم بنية المجتمع” فإن حصر معنى الثورة المضادة، في المقابل، في ثبات هذه البنية وعدم تغييرها يظل تعريفا قاصرا، فالثورة المضادة ليست مجرد تسكين الزلزال الثوري، لكنها “منع الاستجابة لعوامل الثورة على الرغم من وجودها” وهو منع يستدعي تحريفا سلوكيا يبتعد ببنية المجتمع عن التغيير. وعلى هذا فإن الثورة المضادة هي أيضا تغيير يلحق بالمجتمع، وإن كان ذا طبيعة مختلفة، فإنه يجب الاحتراز من التعويل على هذا الاختلاف لوقت طويل.

فهو تغيير موضوعه “السلوك” ولا يبدأ ببنية المجتمع، لكنه بطول المدة يمكن أن يصل ـ عبر التراكم ـ إلى تغييرها، وهو “تحريف” بمعنى خلق “مظهر” يغاير “الجوهر” لكن مرور الزمن يجعل المظهر يترك بصمته على الجوهر، فالحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، والتمارض يؤدي إلى المرض. والشاهد هنا أن عجلة التغيير لا تتوقف منذ أن يبدأ دورانها بـ “الحراك الثوري” وحتى تصل إلى غايتها النهائية، وأن مرحلة “الثورة المضادة” ليست إيقافا للحراك الثوري وانتهى الأمر، لكنها حراك آخر يتوخى تحقيق أهداف معاكسة له، ولا يتوقف بتوقفه، بل يستمر ويتجدد، تأكيدا لقاعدة أن الثورة بطبيعتها مستمرة، حتى وإن كانت “ثورة مضادة”.

ومن هنا نفهم سر تجدد الثورة، باعتباره أمرا يتعلق ببنيتها وليس بالنزوع إلى الثأر ولا الرغبة في الانتقام، فهو سمة من سمات الثورة نفسها، وليس مجرد تجل من تجليات الصراع في ساحتها. كما نفهم أن هيمنة حالة “الإحباط العام” في سياق الثورة المضادة ونموها لدرجة تتجاوز حتى قدرات الطغمة الحاكمة على القمع، تأتي تعبيرا عن صدمة مجتمع وجد نفسه داخل دوامة تجذبه دوائرها ليبتعد أكثر فأكثر عن هدفه الذي كان يعتقد أن الوصول إليه بات وشيكا، فالإحباط هنا لا يعبر عن بؤس “الواقع” وحده، لكنه يعبر عن التناقض بينه وبين الطموح من جهة، وعن تمادي البؤس إلى مدى غير منظور من جهة أخرى.

***

على الصعيد المحلي، اعتمد عسكر مصر في صناعة ثورتهم المضادة على التلاعب بعاملين من عوامل الثورة الأربعة، وهما: عامل التكلفة (أن تتساوى تكلفة الثورة مع تكلفة الخضوع). وعامل الصراع الداخلي (أن يصل الصراع بين قطاعات السلطة إلى درجة ملموسة ( .

أما العامل الأول، والذي تلاعب به العسكر ليتمكنوا من قمع المحاولات الأولى للتصدي لثورتهم المضادة، فيرجع التلاعب به إلى انطلاق حراك 25 من يناير 2011، حيث عمد العسكر إلى “خفض” تكلفة الثورة إلى أقل من حقيقتها، أو جعلها تبدو كذلك، عبر تشجيعهم بعض الإعلاميين والساسة المرتبطين بأجهزة القمع على تصدر الصفوف و”تسخين” الهتاف، وهم يعرفون أن الثائر الحقيقي حين يراهم سيندفع إلى أبعد منهم، بعد أن يقف أمام نفسه متسائلا: إذا كان هؤلاء ـ الأكثر رفاها ونفوذا ـ يخاطرون بأنفسهم كل هذه المخاطرة، فعلام أخاف أنا؟ ومع اندفاعه تُزايد طليعة أجهزة القمع على موقفه، فتشجعه على مزيد من الاندفاع، وهكذا حتى أصبحنا بصدد حراك ثوري جارف لا يوقفه تساقط الشهداء ولا تعطله جروح المصابين.

ثم قلب العسكر ظهر المجن فيما بعد 30 من يونيو/حزيران 2013، حيث تعمدوا رفع تكلفة الثورة إلى أكثر من حقيقتها، أو جعلها تبدو كذلك، بالمبادرة إلى استخدام أقصى قوة نيرانية وشرطية وقضائية وإعلامية، كما وكيفا، في مواجهة المحتجين تظاهرا واعتصاما وفرض معادلة “الموت مقابل شبهة الاعتراض” ويكفي هنا أن نتذكر مشاهد الجثث المضروبة بالطلقات المضادة للدروع في ميدان رابعة العدوية، والجثث المحروقة جماعيا في ميدان النهضة، والجرافات وهي تكتسح الأشلاء الآدمية من على وجه الأرض في الميدانين وفي غيرهما، حيث أصبحت كل “مواجهة” تترجم إلى “مجزرة” ومن لا يقتله العسكر مباشرة في الميدان يقتله قضاؤه بعد ذلك، وفي كل الأحوال سيتكفل الإعلام بتلويث سمعته وتشويه سيرته.

وأشير هنا إلى أن عامل التكلفة هو أحد تجليات غريزة “حب البقاء” التي قلنا (في الفصل الثاني) إن الثورة هي تعبير الجماعة عنها في ذروتها، إذ تخوض الجماعة مجازفة الثورة لأنها توفر لها فرصة للبقاء أفضل من تلك التي يتيحها لها الواقع الذي تثور عليه، وهكذا فإن التعجيل باندلاع الثورة يتطلب إقناع الجماهير بأنها توفر هذه الفرصة الأفضل (الحياة الكريمة بدلا من مهانة القمع والفقر). وفي المقابل فإن صرف الجماهير عن الثورة لا يتطلب أكثر من إقناعها بأن الواقع (بكل ما فيه من مهانة الفقر والقمع) أفضل من محاولة للثورة لا أمل فيها، إذ ستنتهي حتما بقذيفة تفتت الجسد أو اعتقال طويل الأمد يفتت الروح، وهو ما راهن عليه العسكر وما يردده قائدهم حرفيا طوال الوقت.

وليتمكن الجنرال من فرض الاستكانة على جماهير كانت عمليا تشارك في سياق فعل ثوري، استعان ـ منذ زمن الحراك الثوري، بمقدمتين، الأولى هي تفتيت الكتلة الشعبية ووضع مكوناتها في حالة صدام، تدفع كل طرف إلى الشك في الآخر واليأس من المشاركة معه. والمقدمة الأخرى تؤدي إلى حجب الرؤية الصحيحة وراء ضلالة مركبة. أما التفتيت فكان بأن روج الجنرال تقسيم الشعب إلى: ثوار وإخوان، وكلاهما اسم على غير مسمى.

فثوار الجنرال (أو من أطلق الجنرال عليهم اسم ثوار) لم يكونوا في حقيقة أمرهم إلا أقليات الجنرال المتساندة، تلك الأقليات التي تتحرك في حدود أوامره ومساحاته المسموحة، وهم أنفسهم الذين سيخاطبهم “السيسي” بعد ذلك بـ”المصريين” ـ بترقيق الصاد ـ ويسميهم إعلام الجنرال أيضا “القوى الوطنية” تجنبا للتذكير بالثورة وثوارها. والإخوان (حسب تسمية الجنرال) هم كل الذين نافسوا العسكر على السلطة في زمن الحراك، وكل المتمسكين بمسار الثورة المبتعدين عن المنافسة على السلطة (حتى وإن لم يكونوا من المنتمين لجماعة الإخوان، وكثير منهم لا ينتمي للإخوان). وقد اجتهد العسكر في أن يحملهم مسؤولية الجرائم التي ارتكبوها منذ بداية الحراك، حتى تلك التي كان ضحاياها من الإخوان أنفسهم، حتى الجرائم التي ارتكبت لإقصائهم عن السلطة.

وبنهاية مرحلة الحراك، روج العسكر لحصر فعل “الثورة” في الإخوان، الذين سبق “نبذهم” بمعنى فرزهم وإفرادهم، من قبل ـ وهو حصر لا يعني أن “كل إخواني ثائر” بل يعني أن “كل ثائر إخواني”. ومع وصم الإخوان بالإرهاب يصبح “كل ثائر إرهابي” إضافة إلى تأكيد أن “كل إرهابي مباح الدم”. ومحصلة هذه المقدمات هي إطلاق يد العسكر في دماء الثوار، حيث يصبح كل من لا يرضون عنه “إرهابي مباح الدم” لهذا فإنه وبدلا من أن تدين الجماهير المجازر التي يرتكبها الجنرال، فإنها أصبحت تتلقاها باعتبارها انتصارات وبطولات، وهي الصيغة التي يقدمها بها الجنرال، حتى وهي ترتكب ضد معتقلين أو مخطوفين لا حول لهم ولا قوة.

ولا نغفل أن “الإخوان المسلمين” بالتعريف الحقيقي لا بالتعريف الذي روجه العسكر، ساعدوا هم أنفسهم على ترسيخ وهم أن كل ثائر على حكم العسكر هو “إخواني” بحرصهم على تأكيد أنهم الأكثر تضحية وبذلا في سبيل الثورة، والحقيقة أنهم الأكثر تضحية بالفعل، بحكم أنهم الأكثر عددا وحشدا من بين كل القوى المشاركة في الحراك، وبحكم أنهم، ومع بداية الثورة المضادة، أصبحوا يخوضون معركة الثورة، إضافة إلى معركة السلطة التي تم إقصاؤهم عنها، لا بمعنى عزل ممثليهم فيها، بل بمعنى السعي إلى تأبيد استبعادهم من بلاطها، وهي المعركة التي انسحب حلفاؤهم منها تباعا، وثبتوا هم فيها، وتدريجيا اعتبروها معركتهم الأساسية، وحرفوها لتصبح هي الثورة.

الإخوان ـ من دون أدنى شك ـ هم الأوسع مشاركة والأكثر تضحية وبذلا للدماء والحريات والأموال من أول الحراك الثوري وحتى الآن، وعلى هذا فإن الملحوظة هنا لا تتهمهم بمجافاة “الحقيقة” بل تتحدث عن مجانبة “الحصافة” والوقوع في فخ التحريف.

وأما التضليل، وهو المقدمة الأخرى التي مهد بها الجنرال لفرض الاستكانة، فكان جزء منه بتمجيد فكرة “السلمية” وترويج أن التزام الثوار بها يجعلهم أقرب إلى حمل مؤسسات الدولة على الاستجابة لمطالبهم، وهي رؤية تعتمد على مغالطات متراكبة، إذ السلمية لا تعني التنازل النهائي عن القوة، لكنها تعني تأخير خيار اللجوء إليها، والشاهد البسيط على هذا أن المحتشدين في ميدان التحرير هددوا “مبارك” عندما تلكأ في الاستجابة لمطالبهم بأنهم سيتوجهون إلى مقر إقامته للقبض عليه، وهو عمل لا يمكن إنجازه إلا بالقوة.

وعلى الأصل فإن “الدولة” كما أكدنا من قبل هي نقيض “الثورة” وبالتالي فإن مؤسساتها، حتى وهي كومة من الأنقاض، لا يمكن أن تنصاع لإرادة الثورة (نقيضها) إلا خوفا من سيف القوة، الذي يكفي أن تدرك حضوره سواء أكان مشهرا أم في غمده.

من هنا جاء انتقادنا الواضح لفكرة الاعتصام في رابعة العدوية، من حيث اختيار المكان الذي يكرس المقدمة الأولى (إذ ساعد على أن يستقر في الأذهان وهم أن الثوار كلهم إخوان وأنهم معزولون عن “الشعب” الذي ذهب ـ كما قيل ـ للاعتصام في ميدان التحرير) ومن حيث منهج الفعل الاحتجاجي أيضا، المنطلق من مقدمات واضحة الخطأ، مصرا على الغفلة، وطرح تصور يبدأ من أن هناك دولة، لها مؤسسات، وأن هذه المؤسسات تدار بقوانين ودستور، وأن كل ما يلزم لاستنهاضها للدفاع عن “الشرعية” هو أن ترى هؤلاء المعتصمين ـ في رابعة ـ وهم يهتفون “الشعب يريد!” ملتزمين السلمية التي رسخ العسكر في أذهانهم أنها تعني إسقاط استخدام القوة من الحسبان، حتى قوة الحشد، إذ الحشد دوره الوحيد (كما يرون) هو الهتاف بأعلى صوت ممكن! وهي رؤية تعود بنا ـ في تخلفها ـ إلى ما قبل القرن السابع عشر، وتحديدا إلى ما قبل “توماس هوبز” الذي ينقض ـ برغم كونه يصنف محافظا ـ هذه الترهات في كتابه “اللفياثان” حيث يقول: “إن التعهد بألا أدافع عن نفسي ضد القوة بالقوة هو باطل دائما. فلا أحد يمكن أن يفوض، أو يتخلى عن، حقه في إنقاذ نفسه من الموت والجروح والسجن، بما أن تفادي هذه الأمور هو الغاية الوحيدة من التخلي عن أي حق، من هنا فإن الوعد بعدم مقاومة القوة لا يفوض أي حق بموجب عهد، ولا هو بملزم.

فبالرغم من أن أحدهم قد يتعهد قائلا: “إذا لم أفعل كذا وكذا اقتلني” فإنه لا يستطيع أن يتعهد بالقول “إذا لم أفعل كذا وكذا، فإني لن أقاومك حين تأتي لقتلي”. ذلك أن الإنسان بطبيعته يختار أهون الشرين وهو خطر الموت أثناء المقاومة، بدلا من الشر الأكبر، وهو الموت المؤكد والراهن في حالة عدم المقاومة”(1 ).

وقد ضاعف من خلل هذه الرؤية الخلط المستمر بين “الشرعية” وهي قيمة معنوية تستقر في النفوس ويعتقد الناس ضرورة الالتزام بها، و”المشروعية” وهي مجرد إجراءات تتخذ وأوراق تحمل نصوصا وتعهدات، لا قيمة لها في ذاتها ما لم يعتقد الناس بـ “شرعيتها” حيث إن “قوة الكلمات أضعف من أن تلزم الناس بإنجاز عهودهم” كما يقول “هوبز” في الكتاب نفسه، فالأمر لا يتعلق بالكلمات بل بإيمان الناس بها (يمكن هنا الاستعانة بتفسير نظرية الالتزام لقوة القانون، وهو تفسير ملخصه: القانون ملزم بقدر اعتقاد الناس بإلزامه). ومما يروى عن المخرج الشهير “بيتر بروك” أن أحدهم سأله: كيف أصبح مخرجا؟ فقال له: أقنع فريق العمل أنك مخرج. وفي “أقنع” هذه يكمن الفرق الجوهري بين “الشرعية” وهي ما يقتنع به الناس ويرسخ في وجدانهم، و”المشروعية” وهي التعهدات والأوراق والأختام والتوقيعات، التي لا تساوي من دون الشرعية شيئا، بالضبط كما أن صدور قرار بتعيين أحدهم مخرجا لا يعني أن فريق العمل سيرضى به، ولا أنه سيقدم عملا ناجحا.

ولعل ذلك “التحريف” وهذا “التضليل” المشار إليهما يفسران سبب تمكن الجنرال من استدراج قطاع من الجماهير من التحول نحو الولاء للثورة إلى التحول نحو مزيد من الولاء له، معرقلا الحراك ومفتتحا مرحلة “الثورة المضادة”. ذلك أن جزءا كبيرا من هذا التحول كان تعبيرا عن “غضب الجماهير” من الإخوان، بسبب سلوكهم المتماهي مع الجنرال في مرحلة الحراك، وهو تماه لا يقنع الجماهير تبريره بأنه كان جزءا من “مناورة” سياسية، إذ المناورة تتضمن دائما خطة بديلة (الخطة ب) وهي خطة لم يرها أحد، ما يرجح استبعاد احتمال المناورة. كما لا تقبل الجماهير القول بأنه جاء في إطار رؤية “الإصلاح” التي تهيمن على الإخوان عموما، إذ إن السياق سياق ثورة، والإصلاح (المتدرج بطبيعته) نقيض الثورة (الخاطفة بطبيعتها). وأخيرا لا تقبل الجماهير الحجة الأكثر ترديدا، والتي تقول: إن الإخوان لم يستدرجوا وحدهم إلى فخ التماهي مع الجنرال، فلماذا يصيبهم القسط الأوفى من الغضب؟ وهي حجة تقوم على ادعاء صحيح، إذ لم يكونوا وحدهم فعلا، وقياس خاطئ، يساوي بين “الإخوان” الذين اختارتهم الجماهير ممثلا للأغلبية في خمسة استحقاقات انتخابية متتالية، وبين “أقليات الجنرال المتساندة” التي اعتمد عليها في إعادة إنتاج نظامه، وبديهي أن يتماهى سلوكها معه، بقدر ما هو بديهي ألا يقاس سلوك “ممثل الأغلبية الثائرة” إلى سلوك “أتباع الجنرال”. إن غضب الجماهير على الإخوان بسبب هذا التماهي يشبه غضب “الفلاح” على “ابنه” بسبب اكتشافه أنه كان شريكا مع أبناء الجيران وهم يسرقون ثمار حديقته. وهنا فإن غضب الفلاح على ابنه قد ينسيه غضبه على الآخرين، كما أن دفاع الابن عن نفسه بأنه “لم يسرق الثمار وحده” لن يكون مقبولا، ولا هو سيجلب له إلا المزيد من العقاب.

***

ونصل الآن إلى العامل الآخر من عوامل الثورة، الذي تلاعب به العسكر لتأمين ثورتهم المضادة، وإقامة جدار عازل لحمايتها، وهو عامل “الصراع الداخلي” الذي يعني أن يصل الصراع بين سلطات ومؤسسات الدولة إلى درجة ملموسة، تكفي لتكوين “ثغرات” يمكن لقوى الثورة النفاذ من خلالها. وكان “الحل العبقري” والمناسب تماما لتراث الجنرال للحيلولة دون نشوب هذا الصراع هو ألا تكون هناك “دولة” ولا سلطات! نعم، هكذا بكل بساطة! ألا تختزل دولة الجنرال السلطات كلها في السلطة التنفيذية، ثم تختزل السلطة التنفيذية في جانبها المسلح، ثم تختزل الجانب المسلح في “الجنرال” وحده؟ ألم “يتفلت” فتات السلطة من أصابع الجنرال ـ فيما قبل بدء الحراك الثوري ـ بسبب ما أبداه من “تسامح” وقلة حزم، على نحو سمح باتساع ما سماه الجميع، من دون خجل ولا تذمر “هامش الحرية” في اعتراف صريح بأن “القمع هو الأصل”؟ فليحذف هذا الهامش، وليعد الجميع إلى “المتن” الذي هو “القمع” ولتتفرغ “معارضة” الجنرال التي هي جزء من نظامه للمطالبة بـ”فتح المجال العام الذي صار مغلقا” بدلا من مطالبتها السابقة بـ”توسيع هامش الحرية”.

وفي المقابل، ليكن هناك حديث يسري في صفوف هذه المعارضة نفسها عن “إصرارها على مطلبها” برغم تقديرها لما تسميه “دوافع” تدعي أنها “دعت إلى إغلاق المجال العام” بدءا مما يسمى الحرب على الإرهاب، إلى ما يسمى مواجهات تفرضها التنمية، كأنها تقول: لا نطالب بفتح المجال العام على مصراعيه، بل تكفينا فرجة صغيرة، مع استعدادنا لتبرير العودة إلى إغلاقها. وهكذا تسترد المعارضة في دولة الجنرال وظيفتها التاريخية الأصيلة “قرع الطبول” وتفريغ بؤر الغضب الشعبي أولا بأول، مع تبني أكاذيب مفضوحة، بلا خجل.

وهكذا يواصل قارعو الطبول حديثهم عن وعود التنمية والأمن فيما يسمونه “الدولة” برغم تأكيد الجنرال عجزه عن تحقيق أي منهما، فلا أمن ولا تنمية، ولا حد أدنى للحقوق ولا حد أقصى للواجبات، وبرغم اعتراف الجنرال نفسه بأنها “شبه دولة” وتأكد الجميع من أنها “أشلاء دولة”(2 ).

ويتحدثون عن “سلطات” رغم علم الجميع أن ليس فيها إلا “صبيان الجنرال” الذين يختارهم بنفسه، بل ويجعل من انفراده باختيارهم قانونا، ليصبح من يخالف استبداده “خارجا على القانون”! فأي قانون؟ وأية دولة هذه التي تقنن الاستبداد وتتمسك به وتقضي على من يتصدى له؟ والاستبداد، كما يقول “عبد الرحمن الكواكبي” في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد: “يقلب الحقائق فى الأذهان، فيسوق الناس إلى اعتقاد أن طالب الحق فاجر، وتارك حقه مُطيع، والمُشتكي المُتظلم مُفسِد، والنبيه المُدقق مُلحد، والخامل المسكين صالح، ويُصبح ـ كذلك ـ النُّصْح فضولا، والغيرة عداوة، والشهامة عتوّا، والحميّة حماقة، والرحمة مرضا، كما يعتبر أن النفاق سياسة والتحيل كياسة والدناءة لُطْف والنذالة دماثة!” (3 ).

وبهذا ينتفي آخر أمل في القابلية للإصلاح، تلك القابلية التي تمثل مظهرا من مظاهر الدولة، والتي يقطع انتفاؤها بأن الدولة انهارت، ولم يبق من بنيتها إلا طغمة تتشظى، ما يؤدي إلى مزيد من تقلص بقاياها متمحورة حول “الجنرال” الذي يتعاظم وجوده قطبا وحيدا، كلما ازداد تشظي طغمته لتصبح مجرد غبار يدور في فلكه، فلا تشبه ماضيها “العريق” إلا بقدر ما تشبه الحصاة الجبل. ويتسارع ذلك التشظي مع سعي الجنرال لتعويض خسائر مرحلة الحراك الثوري، المالية والسياسية، متبعا قانون “رحلة الضباع” حيث الافتراس هو مصير الضبع الجريح، يأكله رفاقه لحين التمكن من القبض على الطريدة. وهكذا فإن “الجنرال” يجهز على بعض المقربين منه (انظر إلى مصير ساويرس والسيد البدوي وغيرهم) ممن احترقت أوراقهم وأصبحوا عبئا على معركته، أو ممن ناوأه طمعا في قطعة أكبر من كعكة السلطة، قبل أن يتمكن من “كنس” ما تبقى من فتات لدى الجماهير (طريدته) لدرجة أنه يُنْقِصُ رغيفا من “الأرغفة الخمسة” التي كان يمنحها للمواطن ضمن ما يسمى المقررات التموينية، والتي هي أقرب إلى “جراية السجناء”!

وإذا كان سعي الجنرال لتعويض خسائر مرحلة الحراك الثوري هو ما يصرف “البيئة الموالية” عن موالاة الطغمة الحاكمة إلى موالاة الطليعة الثورية (من جهة لأن تقلص الطغمة يقلل قدرتها على إبقاء الجماهير في فلكها، ومن جهة أخرى لأن المواجهة الصريحة مع أنياب الجنرال ومخالبه تستنفر آخر قدرات المقاومة لدى الجماهير) فإن هذا السعي ـ في الوقت نفسه ـ يخرج الأقليات المتساندة و”قوى المعارضة” من حسابات “القدرة الثورية”، حيث إن مبادرة الجنرال إلى إقصاء كل من يناوئه تلغي دور هؤلاء الذين كان دورهم، كما قدموا أنفسهم في زمن الحراك الثوري، هو توفير الغطاء “القريب من السلطة والمقبول بالتالي غربيا” والآن وقد أصبحوا بعيدين عن السلطة، بل محض فرائس لها، تتخلص الثورة من عبئهم (أعني عبء الدور وليس الأشخاص) وتتضاءل قدرتهم على الاستمرار في مساندة الجنرال، وتشكيل البديل الذي يساعده على إعادة إنتاج سلطته، كما حدث في 30 من يونيو/حزيران 2013م.

وهو تصحيح مهم جدا لبنية المجتمع، يشكل القيمة الثورية الكبرى التي تختمر أثناء مرحلة الثورة المضادة وبفضلها، إذ يسفر عن تلف في الجسور التي أقامها الجنرال مع الأقليات، وكانت تربطها بفلكه، ما يسمح بانعتاق بعض من نشأوا بين هذه الأقليات أو التحقوا بها، وعودتهم مرة أخرى للاقتراب من دوائر الأغلبية، على الأقل بحكم استبعادهم الواضح ـ والحتمي ـ من قبل الجنرال، وهكذا يتراجع الوجود المهيمن لما يسمى “التيارات والقوى السياسية” التي هي جزء من دولة الجنرال، تأسس في ظلها، ويتماهى مع آلياتها، وبالتالي فهو منذور للغروب مع غروبها، مفسحا المجال لتكوين شرعية الثورة عبر أحزاب نبتت من أرضها وتسعى لتحقيق أهدافها.

وأحسب أن الفصل الحاسم في هذا الغروب كتب يوم قبل هؤلاء أن يلعبوا دور “دلال السوق” حين طلب منهم الجنرال في 26 من يوليو/تموز 2013م تفويضا بالقتل، قبل أن يرتكب المذابح الأسوأ في تاريخ مصر. والحقيقة أنه لم يكن بحاجة إلى التفويض لارتكاب جريمته، التي كان يمكنه ارتكابها في كل الأحوال، والتي هي جزء من بنية المرحلة (الثورة المضادة) لكن التفويض كان توثيقا لتورط هذه الأحزاب والقوى السياسية في الجريمة، على نحو أدركت معه قياداتها أن حياتها بكل تفاصيلها باتت معلقة بخيط سلطة الجنرال، وأنها لا تملك إلا المزيد من التفاني في خدمة هذه السلطة، حتى والجنرال يتفنن في التنكيل بها.

وهو تناقض تورطت فيه القيادات بينما لم تتورط فيه ـ بالقدر نفسه ـ الجماهير التي تنصاع لها، ما يجعل هذه الجماهير أكثر قدرة من قياداتها على التحرر من خطأ التحيز والتخلي عن أحزابها وجماعاتها وكل أشكال “الموالاة” التي سبق لها الانخراط فيها، لتتخلص من سياق “الإذلال” وليس “العجز” فحسب، حيث إن استمرار الولاء يعني استمرار مساعدة هذه القيادات في خدمة الجلاد وتمكينه من التنكيل بها (التنكيل بالجماهير وبقياداتها معا). وهكذا يصبح الإفلات من المنظومة كلها هو السبيل الوحيدة للانعتاق، وهو “نصر” ولو انطوى على “هزيمة” الوقوع في قبضة “مواجهة غير متكافئة” بدلا من البقاء في دائرة “الذل”.

هكذا تنعكس دورة “تجيير” البيئة الموالية(4 ) في مرحلة الثورة المضادة لتنحاز شيئا فشيئا لصالح الثورة نفسها، بعد أن كانت، وأثناء احتضار الحراك الثوري، تجير لصالح الثورة المضادة، وذلك بسبب سلوك الجنرال، الذي يندفع، منذ نجح في تعطيل الحراك، إلى تعويض ما أصابه من خسائر (مادية ومعنوية) واستعادة ما اضطر للتخلي عنه من سلطات وامتيازات، على حساب الجماهير نفسها، التي سبق أن استدرجها وأغراها بمساعدته على تعطيل الحراك الثوري.

إن الأمر لا يتعلق بإدراك الجماهير أنها وقعت ضحية خداع الجنرال لها فحسب، بل ـ وفي المقام الأكثر تأثيرا ـ يتعلق بسلوك الجنرال نفسه، الذي يندفع، محطما كل قاعدة ومتجاوزا كل حد، بشراهة التاجر الجشع، العائد من حافة الإفلاس لتعويض كل قرش اضطر لإنفاقه، ولو على حساب حياة أقرب الناس إليه. ومن هنا فإن تحول الجماهير إلى “بيئة موالية” للثورة يأتي تعبيرا عن “ضرورة”( 5) وليس مجرد “اختيار”، إذ تكتشف ـ هي التي رضخت من قبل لمعاملتها معاملة الحيوانات ـ أنها محتجزة داخل “المسلخ” وليس “الحظيرة” وأنها تقف في مواجهة “الجزار” وليس “الراعي”.

هذا التحول التدريجي نحو موالاة الثورة يعني تخلي الجماهير عن “الجنرال” وعناصر دولته من أقليات متساندة، كما يعني الرفض الواضح للمنهج الإصلاحي ومناوراته. ويؤدي إلى استعادة روح الثورة مرة أخرى، ليصبح المرور إلى مرحلة “الحسم” متاحا، إذا ما فطنت الطليعة إلى تأسيس الحزب الثوري، ليقوم على تنظيم واستثمار الحراك الجماهيري(6).

1 اللفياثان: الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة ـ توماس هوبز ـ ص 148 ـ ترجمة ديانا حرب وبشرى صعب ـ مراجعة وتقديم د.رضوان السيد ـ ط1 ـ دار الفارابي ببيروت وهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ـ 2011م.

2 العقبة الحقيقية والمركزية والكؤود التي حالت، وتحول، بين مصر وبين التطور هي بنية دولة العسكر نفسها، والتي ظلت ـ في صلبها وبرغم أية اختلافات جزئية بين نسخة وأخرى ـ محض بنية قروسطية، بحكم كونها عسكرية، تحكم من “القلعة” التي تظل محتفظة بخواصها وإن اتخذت شكل قصر مدني، ذلك أن بنية النظام كلها قائمة على “التحصين”. كما تحمل هذه البنية الخصائص نفسها لدولة “المماليك” العبيد المسلحين، الذين حكموا ومازالوا يحكمون، بمقتضى أنهم مسلحون وليس أكثر. هؤلاء الذين هيمنوا على مقاليد الحكم، منذ نشأوا في كنف الأيوبيين، تارة من وراء ستار وتارة بشكل مباشر، لكنهم لم يفقدوا هذه الهيمنة أبدا، حتى عندما هزمهم العثمانيون، فقد ظلوا يشكلون هيكل الحكم المحلي، وكعبيد فإنهم لم يجدوا غضاضة في إبداء الولاء للسادة الجدد، الذين أبقوا عليهم، أحياء وخدما وعبيدا وتابعين، في المقابل. كما تمكنوا من الحفاظ على سلطتهم عبر شبكة من العلاقات العائلية، حتى بعد المذبحة التي استدرجهم “محمد علي” إليها، مع ملاحظة أن الباشا نفسه كان له مماليكه، وهؤلاء لم يمسسهم سوء، وأنه حتى المماليك القدامى لم يفقدوا كل مكانتهم، وظلوا يهيمنون على رسم صورة السلطة في مصر، على القاعدة القروسطية “الحكم يديره من يحمل السلاح” وهي عكس القاعدة التي تقوم عليه الدول الحديثة “السلاح يديره من يحكم”، ولهذا آلت كل محاولات التحديث والتطور ـ المستحيلة أصلا ـ إلى الفشل، إذ لا يمكن تطوير قطار ما، مهما أضفت إليه من عربات ومهما حدثت هذه العربات، مادامت القاطرة مجرد “عربة كارو” لم تتغير لا هي، ولا الحمار الأعجف العجوز الذي يجرها.

فالدولة، بمقوماتها المادية والمعنوية، آلة، دولاب عمل لتنظيم وتسيير حركة المجتمع على نحو يكفل للمواطنين الأمن والحرية وتلبية حاجاتهم. والمفارقة الأساسية، كما رصدها وسماها الفيلسوف الفرنسي “بول ريكور” هي أن “الدولة الحديثة تشكل أعلى درجات التنظيم والعقلانية، وتقيم كل مؤسساتها من أجل حرية المواطن، وهي تطور هذه الحرية وتدعمها، غير أن الدولة التي تختصر كل التنظيم السياسي تملك وحدها احتكار العنف، أي اللجوء إلى العنف المادي، إلى القمع بقوة السلاح، وهي لا تتردد في فترة معينة، أو بين الحين والآخر، في استعمال هذه السلطة للتحول من حكم للمواطنين إلى أداة تحكم فيهم”. (الذات عينها كآخر ـ بول ريكور ـ مقدمة د. جورج زيناتي ـ ص13) وفي هذه اللحظة ـ بالضبط ـ تولد الحاجة إلى الثورة، باعتبارها الأداة الوحيدة التي يمكن للشعب بواسطتها إزاحة أنقاض هذه الدولة التي تحولت إلى نقيض دورها، وأصبحت أداة لنشر القمع وليس لحماية الحرية. ومع تطور الحراك الثوري، تظهر حقيقة الانقسام، ووجود أكثر من “مجتمع” في إطار ما يفترض أنه “دولة واحدة” أو “ما تبقى منها”. أكثر من مجتمع يسعى كل منها إلى مصلحته، المختلفة والمتعارضة والمتناقضة مع المجتمعات الأخرى، وهي حقيقة تحكم الصراع الذي يشكل المسار التالي.

3 طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ـ عبدالرحمن الكواكبي ـ دار النفائس ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة 2006م.

4 أشرنا سابقا إلى التقسيم المفترض للمجتمع إلى طغمة حاكمة، تقابلها طليعة ثائرة، وكلتاهما أقلية، بينما الأغلبية “بيئة موالية” أشبه بـ”الجيلي” الذي يستخدم لتنمية البكتريا في المعامل. وهي بيئة تكون موالية للطغمة الحاكمة، ثم ينعكس ولاؤها (جزئيا ولوقت محدود) نحو الطليعة الثورية، لكن الطغمة الحاكمة غالبا ما تنجح في استعادة الولاء مرة أخرى، مستغلة التناقضات العقائدية واختلافات التقاليد، مع وعود الاستقرار وإتاحة “الخلاص الفردي” لأشخاص وجماعات محدودة، وهو ما حدث في مصر بعد حراك 25 من يناير، وما حدث من قبل في فرنسا، حين هرب الإقطاعيون من ثوار “باريس” إلى إقطاعياتهم في الريف، وهناك نجحوا في تجييش الفلاحين ضد الثورة، بدلا من أن يكونوا في طليعة الموالين لها باعتبارها ثورة جاءت في الأساس لتخليصهم من شبه العبودية التي يعيشونها والقضاء على طبقة الإقطاعيين، ببساطة لأن هؤلاء الفلاحين المرتبطة حياتهم بالأرض عجزوا عن تصور حياتهم مع “برجوازيين” يسكنون المدن ولا يعملون بالزراعة، وخوفهم الإقطاعيون من مصيرهم إذا ما حكمهم هؤلاء الذين يختلف نمط حياتهم عنهم، ولا ينتمون مثلهم للريف، وبهذا توقف الحراك الثوري وبدأت الثورة المضادة.

5 تجد الجماهير نفسها في مواجهة حرب حقيقية من الطغمة الحاكمة التي سبق أن استدرجتها بوعود الرفاه الكاذبة، لكنها ـ وبدلا من أن تفي بوعودها ـ تسعى حثيثا لتعويض الخسائر التي تكبدتها في سياق الثورة، وما من طريقة لتعويضها إلا إثقال كاهل هذه الجماهير بالضرائب والغلاء والمصادرات، مع استئثار الطغمة الحاكمة بمصادر الثروة أيا كانت، وحين لا يكفي هذا كله (وغالبا لا يكفي) فإن الطغمة تتعامل مع هذه الجماهير باعتبارها “رهائن” أو “أسرى” عليهم أن يدفعوا “الفدية” أو يواجهوا “الموت”. وهو ما تقف الجماهير في البداية عاجزة عن مواجهته لا تملك إلا الذهول، مع التأكيد بسذاجة أنها موالية للطغمة ومؤمنة بقدرتها على تحقيق وعودها، واعتبار ما يقع عليها من استغلال وابتزاز واضطهاد وظلم مجرد “خطأ” تثق في تصحيحه. وبمرور الوقت تكتشف الجماهير أن ما يحل بها ليس “خطأ” بل “ضريبة” تطالبها الطغمة بالاستمرار في دفعها، ليحل “الإحباط” محل “السذاجة” ولا يكون أمامها إلا الانكفاء واختزال دائرة طموحها ونشاطها إلى أقصى حد، مع إقدام الكثيرين على “الانتحار” تعبيرا عن رغبتهم في الإفلات من هذا “الفخ”. وأخيرا يأتي تحول هذه الجماهير عن موالاة الطغمة إلى موالاة الطليعة الثورية، مشروطا بقدرة الطليعة على صياغة منهج كلي للثورة، وقدرتها على التواصل مع الجماهير لنشره بينها عبر “حزب ثوري” يتولى أيضا إدارة العمل اليومي للثورة على مختلف الأصعدة. وإلا فإن الثورة تظل مشروعا مؤجلا ومختزنا في دوائر إحباط متداخلة لجماهير لا هي ترضى بحكم الطغمة، ولا هي تجد من يقودها ويعبر عنها.

6 الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات