ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® ž¦┘䞬ž╣ž▒┘Ŗ┘ü ž¦┘ä┘ü┘é┘ć┘Ŗ ┘łž¦┘䞬žĘ┘łž▒ ž¦┘䞬ž¦ž▒┘Ŗž«┘Ŗ

┘䞦 ┘Ŗž¬žŁ┘é┘é ┘łž¼┘łž» ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘䞦 ž©┘łžĄ┘ł┘ä ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž® ž¦┘ä┘ē ž»ž▒ž¼ž® ┘ģž╣┘Ŗ┘åž® ┘ģ┘å ž¦┘䞬┘åžĖ┘Ŗ┘ģ ┘ä┘Ŗž│┘ģžŁ ž©ž¦ž│ž¬┘é┘䞦┘ä┘枦[1]. ┘łž¬ž╣ž¬ž©ž▒ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ü┘Ŗ ž╣žĄž▒┘垦 ž¦┘䞣ž¦┘ä┘Ŗ ž¦┘äž┤┘ā┘ä ž¦┘äžĘž©┘Ŗž╣┘Ŗ ┘łž¦┘䞣ž»┘Ŗž½ ┘䞬┘åžĖ┘Ŗ┘ģ ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž¦ž¬ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž® ┘üž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ć┘Ŗ ┘ģžĄžĘ┘䞣 žŁž»┘Ŗž½ ž¦┘äžĖ┘ć┘łž▒ ┘åž│ž©┘Ŗž¦žī žŁ┘Ŗž½ žŻ┘å ┘ģžĄžĘ┘䞣 ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ł┘ü┘āž▒ž® žĖ┘ć┘łž▒┘枦 žĖ┘ćž▒ž¦ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘éž▒┘å ž¦┘äž│ž¦ž»ž│ ž╣ž┤ž▒ ┘ü┘Ŗ žŻ┘łž▒┘łž©ž¦žī žŁ┘Ŗž½ ž©ž»žŻ ┘é┘Ŗž¦┘ģ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘łžĘ┘å┘Ŗž® ž│┘åž® 1648 ┘łžŻžĄž©žŁ ┘ģžĄžĘ┘䞣 ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ģž»┘ä┘ł┘䞦 ┘ģž¬ž»ž¦┘ł┘䞦 ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘éž▒┘å ž¦┘䞬ž¦ž│ž╣ ž╣ž┤ž▒[2].

┘ł┘ä┘ā┘Ŗ ž¬ž¬┘ģž¬ž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž©ž│┘ģž¦ž¬ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž®žī ┘üžź┘å┘ć ┘Ŗž¼ž© žŻ┘å ž¬ž«žČž╣ ┘ü┘Ŗ ┘ā┘ä ┘ģž¦ ž¬ž©ž¦ž┤ž▒┘ć ┘ģ┘å ┘åž┤ž¦žĘ ┘䞯žŁ┘āž¦┘ģ ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž©┘ģž╣┘垦┘ć ž¦┘ä┘łž¦ž│ž╣ ┘łžźž╣┘ģž¦┘䞦 ┘ä┘ģž©ž»žŻ ž¦┘ä┘ģž┤ž▒┘łž╣┘Ŗž®[3].

ž¦┘ä┘ģž©žŁž½ ž¦┘䞯┘ł┘ä: ž¬ž╣ž▒┘Ŗ┘ü ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž®

┘䞦 ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å ž¬žĄ┘łž▒ ┘łž¼┘łž» ┘ģž¼ž¬┘ģž╣ žŻ┘ł ž¼┘ģž¦ž╣ž® ž©ž»┘ł┘å ž¬┘åžĖ┘Ŗ┘ģ ž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗ ┘ģž¬┘ģž½┘ä ┘ü┘Ŗ ┘łž¼┘łž» ž│┘äžĘž® ž╣┘ä┘Ŗž¦žī ┘ł┘éž» ┘āž¦┘垬 ┘ćž░┘ć ž¦┘äž│┘äžĘž® ž¦┘äž╣┘ä┘Ŗž¦ ┘ģž¬ž▒┘āž▓ž® ┘ü┘Ŗ ┘Ŗž» ž┤ž«žĄ ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ ┘Ŗ┘ģž¦ž▒ž│┘枦 ┘ł┘āžŻ┘å┘枦 ž¦┘ģž¬┘Ŗž¦ž▓ ž┤ž«žĄ┘Ŗ ┘ä┘ćžī ┘ģ┘ģž¦ žŻž»┘ē žź┘ä┘ē ž¦┘䞬žŁ┘ā┘ģ ž©┘ģžĄ┘Ŗž▒ ┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘ģž¼ž¬┘ģž╣ž¦ž¬ ┘łž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž¦ž¬ ┘ł┘ģž╣ ž¬žĘ┘łž▒ ž¦┘ä┘łž╣┘Ŗ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗ ┘łž¦┘䞦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗ ┘ä┘䞯ž«┘Ŗž▒ž®žī ┘ü┘ä┘ģ ž¬ž╣ž» ž¦┘äž│┘äžĘž® ž¦┘ģž¬┘Ŗž¦ž▓ž¦ ž┤ž«žĄ┘Ŗž¦ ┘ä┘䞣ž¦┘ā┘ģ ┘łžź┘å┘ģž¦ žŻžĄž©žŁž¬ ┘ģžżž│ž│ž® ┘ģ┘å┘üžĄ┘äž® ž╣┘å ž┤ž«žĄ ┘ģ┘å ┘Ŗ┘ģž¦ž▒ž│┘枦 ┘łž¦┘䞬┘Ŗ ž¬┘ģž½┘ä ž┤ž«žĄž¦ ┘ģž╣┘å┘ł┘Ŗž¦ ┘ģž│ž¬┘é┘䞦 ž╣┘å ž┤ž«žĄ ┘ģ┘å ┘Ŗž╣┘ćž» žź┘ä┘Ŗ┘ć ┘ģ┘ģž¦ž▒ž│ž¬┘枦žī ž¬ž»ž╣┘ē ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ┘ł┘äž░┘ä┘ā žŻžĄž©žŁ ┘ć┘垦┘ā žźž¼┘ģž¦ž╣ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘ü┘é┘ć ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗ ┘łž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒┘Ŗ ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž▒ž©žĘ ž©┘Ŗ┘å ┘łž¼┘łž» ž¦┘ä┘ģž¼ž¬┘ģž╣ ┘ł┘ü┘āž▒ž® ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘āž│┘äžĘž® ž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž®.

┘ł┘ģ┘å ž¦┘ä┘ģž│┘ä┘ģž¦ž¬ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž╣žĄž▒ ž¦┘䞣ž»┘Ŗž½ žŻ┘å ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘䞦 ž©ž» žŻ┘å ž¬ž«žČž╣ ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘ł┘Ŗž╣ž» ┘ćž░ž¦ ž¦┘äž«žČ┘łž╣ ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž©┘ģž¦ ┘Ŗžżž»┘Ŗ žź┘ä┘Ŗ┘ć ┘ģ┘å žŁ┘ģž¦┘Ŗž® ┘䞣┘é┘ł┘é ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ┘łžŁž▒┘Ŗž¦ž¬┘ć┘ģ ┘ģžĖ┘ćž▒ž¦ ┘ģ┘å ┘ģžĖž¦┘ćž▒ ž¦┘ä┘ģž»┘å┘Ŗž® ž¦┘䞣ž»┘Ŗž½ž® ┘łž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘䞦 ž¬┘ā┘ł┘å ┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® žź┘䞦 žŁ┘Ŗž½ ž¬ž«žČž╣ ┘ü┘Ŗ┘枦 ž¼┘ģ┘Ŗž╣ ž¦┘ä┘ć┘Ŗž”ž¦ž¬ ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģž® ┘ä┘é┘łž¦ž╣ž» ž¬┘é┘Ŗž»┘枦 ┘łž¬ž│┘ģ┘ł ž╣┘ä┘Ŗ┘枦 žŻ┘Ŗ žŻ┘å ┘ģž©ž»žŻ ž«žČ┘łž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘å žŻ┘ł ┘ģž©ž»žŻ ž¦┘ä┘ģž┤ž▒┘łž╣┘Ŗž® ┘Ŗ┘ćž»┘ü žź┘ä┘Ŗ ž¼ž╣┘ä ž¦┘äž│┘äžĘž¦ž¬ ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¬ž«žČž╣ ┘ä┘é┘łž¦ž╣ž» ┘ģ┘äž▓┘ģž® ┘ä┘枦 ┘ā┘ģž¦ ┘ć┘Ŗ ┘ģ┘äž▓┘ģž® ┘ä┘ä┘ģžŁ┘ā┘ł┘ģ┘Ŗ┘å[4].

ž¦┘ä┘ģžĘ┘äž© ž¦┘䞯┘ł┘ä: ž¦┘ä┘ģ┘ü┘ć┘ł┘ģ ž¦┘ä┘ü┘é┘ć┘Ŗ ┘ä┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž®

žŁž¦┘ł┘ä ž¦┘äž╣ž»┘Ŗž» ┘ģ┘å ž¦┘ä┘ü┘é┘枦žĪ ž¦ž╣žĘž¦žĪ ž¬ž╣ž▒┘Ŗ┘ü ž¼ž¦┘ģž╣ ┘ģž¦┘åž╣ ┘ä┘ü┘āž▒ž® ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® žŻ┘ł ┘ģž¦ ┘ŖžĘ┘ä┘é ž╣┘ä┘Ŗ┘ć ┘ģž©ž»žŻ ž¦┘ä┘ģž┤ž▒┘łž╣┘Ŗž®žī ž░┘ä┘ā žŻ┘å┘ć žŻžĄž©žŁ ┘ģ┘å ž¦┘ä┘ģž│┘ä┘ģž¦ž¬ ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘ģ žŻ┘å ž¬ž«žČž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž©┘ā┘ä ┘ģžżž│ž│ž¦ž¬┘枦 ┘äž│┘äžĘž¦ž¬ ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘åžī ┘ü┘Ŗž¬ž│ž¦┘ł┘ē ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ ┘łž¦┘ä┘ģžŁ┘ā┘ł┘ģ žŻ┘ģž¦┘ģ ž│┘äžĘž¦┘å ž¦ž│┘ģ┘ć ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘åžī ┘ł┘ćž░ž¦ ┘ģž¦ ┘Ŗ┘ģ┘Ŗž▓ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® ž╣┘å ž║┘Ŗž▒┘枦 ┘ģ┘å ž¦┘äž»┘ł┘ä ┘āž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘䞦ž│ž¬ž©ž»ž¦ž»┘Ŗž® ┘łž¦┘䞬┘Ŗ ┘Ŗž«ž¬┘äžĘ ┘ü┘Ŗ┘枦 ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž©žźž▒ž¦ž»ž® ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ ž»┘ł┘å žŻ┘å ž¬ž«žČž╣ ┘ćž░┘ć ž¦┘äžźž▒ž¦ž»ž® ┘ä┘ü┘āž▒ž® ┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® ┘ģž╣┘Ŗ┘åž®.

┘ł┘éž» ┘éž»┘ģ ž©ž╣žČ ž┤ž▒ž¦žŁ ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž¬ž╣ž¦ž▒┘Ŗ┘ü ┘ģ┘łž¼ž▓ž® ┘ä┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® žŻ┘ć┘ģ┘枦:

žŻ┘å ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® (┘ć┘Ŗ ž¬┘ä┘ā ž¦┘䞬┘Ŗ ┘Ŗž¬ž╣┘Ŗ┘å ž╣┘å žĘž▒┘Ŗ┘é ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘łž│ž¦ž”┘ä ┘ģž©ž¦ž┤ž▒ž® ┘åž┤ž¦žĘ┘枦 ┘łžŁž»┘łž» ž░┘ä┘ā ž¦┘ä┘åž┤ž¦žĘ ┘ā┘ģž¦ ┘ł┘ŖžŁž»ž» ┘ģž¼ž¦┘䞦ž¬ ž¦┘ä┘åž┤ž¦žĘ ž¦┘ä┘üž▒ž»┘Ŗ ž¦┘䞣ž▒ŌĆ”). ┘ł┘é┘Ŗ┘ä žŻ┘å ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® ( ┘ć┘Ŗ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘䞬┘Ŗ ž¬ž«žČž╣ ┘å┘üž│┘枦 ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘ł┘ä┘Ŗž│ž¬ ž¬┘ä┘ā ž¦┘䞬┘Ŗ ž¬žČž╣ ┘å┘üž│┘枦 ┘ü┘ł┘é ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å) [5]. ┘łž╣ž▒┘üž¬ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® žŻ┘ŖžČž¦ ž©žŻ┘å┘枦 (┘ģž¼┘ģ┘łž╣ž® ┘ģ┘å ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ┘ģž│ž¬┘éž▒ž® ž╣┘ä┘ē žź┘é┘ä┘Ŗ┘ģ ┘ģž╣┘Ŗ┘åžī ┘ł┘ä┘枦 ┘ģ┘å ž¦┘䞬┘åžĖ┘Ŗ┘ģ ┘ģž¦ ┘Ŗž¼ž╣┘ä ┘ä┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® ┘ü┘Ŗ ┘ģ┘łž¦ž¼┘ćž® ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ž│┘äžĘž® ž╣┘ä┘Ŗž¦ žó┘ģž▒ž®)[6].

┘ā┘ģž¦ ž╣ž▒┘üž¬ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® ž©žŻ┘å┘枦(┘ģž╣┘垦┘枦 ž¦┘å ž¼┘ģ┘Ŗž╣ ž¦┘䞦ž┤ž«ž¦žĄ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ž¦┘äžĘž©┘Ŗž╣┘Ŗž® ┘ģ┘å┘枦 ┘łž¦┘䞦ž╣ž¬ž©ž¦ž▒┘Ŗž®žī ž¦┘äž«ž¦žĄž® ┘ģ┘å┘枦 ┘łž¦┘äž╣ž¦┘ģž®žī ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ┘łž¦┘ä┘ć┘Ŗž”ž¦ž¬ ┘ģ┘äž▓┘ģž® ž©ž¦┘䞦┘ģž¬ž½ž¦┘ä ┘䞯žŁ┘āž¦┘ģ ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘ģ┘å ┘垦žŁ┘Ŗž® ┘łžŻ┘å ┘ćž░┘ć ž¦┘䞦ž┤ž«ž¦žĄ ┘ģ┘å ┘垦žŁ┘Ŗž® žŻž«ž▒┘ē ž¬┘ģ┘ä┘ā ž¬žŁž¬ ┘Ŗž»┘枦 ž│┘䞦žŁž¦ ┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž¦ ┘䞣┘ģž¦┘Ŗž® ž¬┘ä┘ā ž¦┘䞯žŁ┘āž¦┘ģ ┘ā┘ä┘ģž¦ ž¬ž╣ž▒žČž¬ ┘ä┘ä┘å┘éžČ žŻ┘ł ž¦┘ä┘ģž«ž¦┘ä┘üž®) [7].

┘ł┘é┘Ŗ┘ä ┘ü┘Ŗ ┘ģ┘ü┘ć┘ł┘ģ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® žŻ┘å┘枦 (ž¬┘ä┘ā ž¦┘䞬┘Ŗ ┘Ŗž│ž¬┘åž» ┘ā┘ä ž¬žĄž▒┘ü žŻ┘ł ž╣┘ģ┘ä ┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗ ┘ü┘Ŗ┘枦 ž│┘łž¦žĪ ┘āž¦┘å ž╣ž¦┘ģž¦ ž¦┘ł ž«ž¦žĄž¦ žź┘ä┘ē ┘鞦ž╣ž»ž® ┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® ┘ģž¼ž▒ž»ž® ┘łž│ž¦ž©┘éž® ž╣┘ä┘ē ž¦┘䞬žĄž▒┘ü žŻ┘ł ž¦┘äž╣┘ģ┘ä ┘łž©ž╣ž©ž¦ž▒ž® žŻž«ž▒┘ē ┘üžź┘å┘ć ┘Ŗž¼ž© žŻ┘å ┘Ŗž«žČž╣ ž¼┘ģ┘Ŗž╣ ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ┘ü┘Ŗ ž╣┘䞦┘鞦ž¬┘ć┘ģ ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž®žī ž©ž╣žČ┘ć┘ģ ž©ž©ž╣žČ ┘ł┘ü┘Ŗ ž╣┘䞦┘鞦ž¬┘ć┘ģ ┘ģž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ł┘ć┘Ŗž”ž¦ž¬┘枦 ž¦┘ä┘ģž«ž¬┘ä┘üž® ┘䞣┘ā┘ģ ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å)[8].

┘ā┘ģž¦ ž╣ž▒┘üž¬ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® ž╣┘ä┘ē žŻ┘å┘枦 ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘䞬┘Ŗ ž¬ž«žČž╣ ┘ü┘Ŗ ž¼┘ģ┘Ŗž╣ ž¬žĄž▒┘üž¦ž¬┘枦 ┘łžŻž╣┘ģž¦┘ä┘枦 ┘äž│┘äžĘž¦┘å ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž©┘ģž╣┘垦┘ć ž¦┘ä┘łž¦ž│ž╣[9].

┘łžŻž¼┘ģ┘ä ž¬ž╣ž▒┘Ŗ┘ü┘枦 ┘ü┘Ŗ ┘ģ┘łžČž╣ žóž«ž▒ žŁ┘Ŗž½ ┘鞦┘ä :ŌĆØ ž¦┘ä┘é┘ł┘ä ž©┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® ┘ģž╣┘垦┘ć ž«žČ┘łž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘ü┘Ŗ ž¼┘ģ┘Ŗž╣ ┘ģžĖž¦┘ćž▒ ┘åž┤ž¦žĘ┘枦 ž│┘łž¦žĪ ┘ģ┘å žŁ┘Ŗž½ ž¦┘äžźž»ž¦ž▒ž® žŻ┘ł ž¦┘ä┘éžČž¦žĪ žŻ┘ł ž¦┘䞬ž┤ž▒┘Ŗž╣ ┘łž░┘ä┘ā ž©ž╣┘āž│ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘äž©┘ł┘ä┘Ŗž│┘Ŗž® žŁ┘Ŗž½ ž¬┘ā┘ł┘å ž¦┘äž│┘äžĘž® ž¦┘äžźž»ž¦ž▒┘Ŗž® ┘ģžĘ┘ä┘éž® ž¦┘䞣ž▒┘Ŗž® ┘ü┘Ŗ žŻ┘å ž¬ž¬ž«ž░ ┘éž©┘ä ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ┘ģž¦ ž¬ž▒ž¦┘ć ┘ģ┘å ž¦┘äžźž¼ž▒ž¦žĪž¦ž¬ ┘ģžŁ┘é┘鞦 ┘ä┘äž║ž¦┘Ŗž® ž¦┘䞬┘Ŗ ž¬ž│ž╣┘ē žź┘ä┘Ŗ┘枦 ┘ł┘ü┘鞦 ┘ä┘äžĖž▒┘ł┘ü ┘łž¦┘ä┘ģ┘䞦ž©ž│ž¦ž¬ [10]ŌĆ£.

ž¦┘ä┘ģžĘ┘äž© ž¦┘äž½ž¦┘å┘Ŗ: ž¦┘ä┘ģ┘ü┘ć┘ł┘ģ ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗ ┘ä┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž®

┘Ŗ┘äž▓┘ģ ┘ä┘é┘Ŗž¦┘ģ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘łž¦┘āž¬ž│ž¦ž©┘枦 ž¦┘äž┤ž«žĄ┘Ŗž® ž¦┘äž»┘ł┘ä┘Ŗž® žŻ┘å ┘Ŗž¬┘łž¦┘üž▒ ┘ä┘枦 ž½┘䞦ž½ž® ž╣┘垦žĄž▒ ┘ģž¦ž»┘Ŗž® ┘ć┘Ŗ: ž¦┘äžź┘é┘ä┘Ŗ┘ģžī ┘łž¦┘äž┤ž╣ž©žī ┘łž¦┘䞣┘ā┘ł┘ģž®žī ┘ł┘Ŗž╣ž¬ž©ž▒ ž¦┘äž©ž╣žČ ž¬┘łž¦┘üž▒ ž¦┘ä┘éž»ž▒ž® ž╣┘ä┘ē žź┘åž┤ž¦žĪ ž¦┘ä┘é┘łž¦ž╣ž» ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® ž©ž¦┘䞦ž╣ž¬ž▒ž¦┘ü ž╣┘åžĄž▒ž¦┘ŗ ž▒ž¦ž©ž╣ž¦┘ŗžī ┘ł┘Ŗž▒┘ē ž¦┘äž©ž╣žČ ž¦┘äžóž«ž▒ žŻ┘å ž¦┘äž╣┘åžĄž▒ ž¦┘äž▒ž¦ž©ž╣ ┘Ŗž¬┘ģž½┘ä ┘ü┘Ŗ ┘éž»ž▒ž® ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž»ž«┘ł┘ä ┘ü┘Ŗ ž╣┘䞦┘鞦ž¬ ┘ģž╣ ž¦┘äž»┘ł┘ä ž¦┘䞯ž«ž▒┘ē.

┘łŌĆØž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® ┘ć┘Ŗ ž¦┘䞬┘Ŗ ž¬┘䞬ž▓┘ģ ž©ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘łž¬ž¬┘é┘Ŗž» ž©┘ćžī ┘ł┘ćž░ž¦ ž¦┘ä┘ģž©ž»žŻ ┘Ŗž╣┘å┘Ŗ žŻ┘ģž▒┘Ŗ┘å:

ž¦┘䞯┘ģž▒ ž¦┘䞯┘ł┘ä: žŻ┘å ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® ┘ć┘Ŗ ž¦┘䞬┘Ŗ ž¬ž¬┘é┘Ŗž» ž©žŻžŁ┘āž¦┘ģ ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘åžī ┘ü┘䞦 ž¬ž«ž▒ž¼ ž╣┘ä┘Ŗ┘ć ┘ģž¦ ž»ž¦┘ģ ┘鞦ž”┘ģž¦┘ŗ žź┘ä┘ē žŻ┘å ┘Ŗ┘äž║┘ē žŻ┘ł ┘Ŗž╣ž»┘ä.

ž¦┘䞯┘ģž▒ ž¦┘äž½ž¦┘å┘Ŗ: žŻ┘å ž│┘äžĘž® ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ģ┘é┘Ŗž»ž® ┘ü┘Ŗ ┘łžČž╣ ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘åžī žČ┘ģž¦┘垦┘ŗ ┘䞣┘é┘ł┘é ┘łžŁž▒┘Ŗž¦ž¬ ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž». ┘łž¦┘ä┘ü┘āž▒ž¬ž¦┘å ┘ģž▒ž¬ž©žĘž¬ž¦┘å ┘ģž╣ž¦┘ŗ ž¦ž▒ž¬ž©ž¦žĘž¦┘ŗ ┘łž½┘Ŗ┘鞦┘ŗžī ┘䞯┘å ┘ģž¼ž▒ž» ž¦ž¬ž©ž¦ž╣ ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģžī ┘ü┘Ŗ ž╣┘䞦┘鞬┘ć ž©ž¦┘ä┘ģžŁ┘ā┘ł┘ģ┘Ŗ┘å ┘ä┘é┘łž¦ž╣ž» ž╣ž¦┘ģž®žī ┘䞦 ┘ŖžŁž» ž│┘äžĘž¬┘ć ┘ü┘Ŗ ┘łžČž╣┘枦 žŻ┘ł ž¬ž╣ž»┘Ŗ┘ä┘枦 žŻ┘Ŗž® ┘é┘Ŗ┘łž»žī ┘ćž░ž¦ ┘ģ┘å ž┤žŻ┘å┘ć žŻ┘å ┘Ŗ┘üž▒ž║ ┘ü┘āž▒ž® ž¦┘äž«žČ┘łž╣ ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘ģ┘å ž¼┘ł┘ćž▒┘枦žī ┘ü┘éž» ž¬┘ā┘ł┘å ž¦┘ä┘鞦ž╣ž»ž®žī ž▒ž║┘ģ ž╣┘ģ┘ł┘ģ┘Ŗž¬┘枦žī žĖž¦┘ä┘ģž®žī ┘łžźž░ž¦ ┘āž¦┘垬 ž¦┘ä┘ģž│ž¦┘łž¦ž® ž©┘Ŗ┘å ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ž¬┘üž¬ž▒žČ ŌĆ£ž╣┘ģ┘ł┘ģ┘Ŗž® ž¦┘ä┘鞦ž╣ž»ž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž®ŌĆØžī žź┘䞦 žŻ┘å┘枦 ž¬┘üž¬ž▒žČ žŻ┘ŖžČž¦┘ŗ ŌĆ£ž╣ž»ž¦┘äž® ┘ģžČ┘ģ┘ł┘å ž¦┘ä┘鞦ž╣ž»ž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® [11].

┘łž©┘垦žĪ ž╣┘ä┘ē ž░┘ä┘ā ┘䞦 ┘Ŗž¼┘łž▓ ž¦┘䞦ž│ž¬┘垦ž» ┘ü┘éžĘ žź┘ä┘ē ž¦┘äž┤┘é ž¦┘䞯┘ł┘ä ┘ģ┘å ž¦┘ä┘ģž©ž»žŻ ┘ä┘ä┘é┘ł┘ä ž©žŻ┘å ŌĆ£┘ģž©ž»žŻ ž¦┘ä┘ģž┤ž▒┘łž╣┘Ŗž® ┘ģž©ž»žŻ ┘éž»┘Ŗ┘ģ ┘Ŗž▒ž¼ž╣ žź┘ä┘ē ž¦┘䞬ž¦ž▒┘Ŗž« ž¦┘äž░┘Ŗ žŻžŁž│ ┘ü┘Ŗ┘ć ž¦┘ä┘垦ž│ žŻ┘å žŁž▒┘Ŗž® ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® žź┘å┘ģž¦ ž¬ž▒ž¬┘āž▓ ž╣┘ä┘ē ┘ģž¦ ┘Ŗ┘éž»┘ģ┘ć ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž©žŁ┘ā┘ģ ž½ž©ž¦ž¬┘ćžī ┘łž«ž¦žĄ┘Ŗž¬┘Ŗ ž¦┘äž╣┘ģ┘ł┘ģ ┘łž¦┘䞬ž¼ž▒┘Ŗž» ┘ģ┘å žČ┘ģž¦┘垦ž¬žī ┘łžŻ┘å ž¦┘ä┘ģž»┘å ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž® ž¦┘ä┘éž»┘Ŗ┘ģž® ž╣ž▒┘üž¬ žĄ┘łž▒ž® ž©ž»ž¦ž”┘Ŗž® ┘ä┘ā┘å┘枦 ž¼┘ł┘ćž▒┘Ŗž® ┘ģ┘å ž¦┘ä┘ģž┤ž▒┘łž╣┘Ŗž®žī ┘䞯┘å┘ć ž©ž¬ž»┘ł┘Ŗ┘å ž¦┘äž╣ž▒┘ü ┘łž┤┘Ŗ┘łž╣ ž¦┘äž╣┘ä┘ģ ž©ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž©┘Ŗ┘å žĘž©┘鞦ž¬ ž¦┘äž╣ž¦┘ģž® ┘ä┘ģ ┘Ŗž╣ž» ┘ä┘äž│┘äžĘž¦ž¬ ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģž® žŻ┘å ž¬ž╣ž¬ž»┘Ŗ ž╣┘ä┘Ŗ┘ć┘ģ žź┘䞦 žŁž│ž©┘ģž¦ ž¬ž│┘ģžŁ ž©┘ć ž¦┘ä┘é┘łž¦ž╣ž» ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® ž¦┘ä┘ģ┘éž▒ž▒ž® ž│┘ä┘üž¦┘ŗ ž╣┘ä┘ē žŻž│ž¦ž│ ┘ģ┘å ž¦┘äž╣┘ģ┘ł┘ģ┘Ŗž® ┘łž¦┘䞬ž¼ž▒┘Ŗž» [12]žī ┘łžŻž│ž¦ž│ ž░┘ä┘āžī žŻ┘å ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž╣žĄ┘łž▒ ž¦┘ä┘éž»┘Ŗ┘ģž® ┘ä┘ģ ┘Ŗ┘ā┘å ┘Ŗž«žČž╣ ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘åžī ┘ü┘éž» ┘āž¦┘垬 ž│┘äžĘž¬┘ć ┘ģžĘ┘ä┘éž® ┘ü┘Ŗ ž¬žŁž»┘Ŗž» ┘ģžČ┘ģ┘ł┘å┘ćžī ž╣┘å┘ć ┘ŖžĄž»ž▒ ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘åžī ┘ł┘ä┘ć žŻ┘å ┘Ŗž╣ž»┘ä┘ć žŁž│ž©┘ģž¦ ž┤ž¦žĪžī ž»┘ł┘å žŻ┘å ┘Ŗ┘ā┘ł┘å ┘ü┘Ŗ ž¦ž│ž¬žĘž¦ž╣ž® ž¦┘ä┘ģžŁ┘ā┘ł┘ģ┘Ŗ┘å ž¦┘䞦ž»ž╣ž¦žĪ ž©žŁ┘é┘ł┘é ž½ž¦ž©ž¬ž®žī ┘ä┘éž» ┘āž¦┘å ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ ┘ć┘ł ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗ┘ģ┘åžŁ┘ć┘ģ ž¦┘䞣ž▒┘Ŗž¦ž¬žī ┘ł┘ć┘ł ž¦┘äž░┘Ŗ ┘ŖžŁž▒┘ģ┘ć┘ģ ┘ģ┘å┘枦 ┘ģž¬┘ē ž┤ž¦žĪ. ┘ł┘ģž╣ ž░┘ä┘āžī ┘ü┘éž» ž╣ž▒┘ü ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ┘ģž©ž»žŻ ž«žČ┘łž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘åžŁ┘ł ž¦┘䞥žŁ┘ŖžŁ.

┘ł┘åž▒┘ē žŻ┘å ž¦┘䞬┘üž▒┘éž® ž©┘Ŗ┘å ž¦┘ä┘ü┘āž▒ž¬┘Ŗ┘åžī ┘ć┘Ŗ ž¬┘üž▒┘éž® ž©┘Ŗ┘å ┘ģž¬ž▒ž¦ž»┘ü┘Ŗ┘åžī ┘łž¬┘ģž½┘ä ž¦┘ä┘ģ┘䞦žŁžĖž¬┘Ŗ┘å ž¦┘äžóž¬┘Ŗž¬┘Ŗ┘å:

ž¦┘ä┘ģ┘䞦žŁžĖž® ž¦┘䞯┘ł┘ä┘ē :

žź┘å ž¦┘䞬┘üž▒┘éž® ž©┘Ŗ┘å ┘ģž©ž»žŻ ž«žČ┘łž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘ł┘ģž©ž»žŻ ž│┘Ŗž¦ž»ž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘Ŗž│ž¬┘åž» žź┘ä┘ē ž¦ž╣ž¬ž©ž¦ž▒ž¦ž¬ ž¬ž¦ž▒┘Ŗž«┘Ŗž® ┘ä┘ģ ž¬ž╣ž» ┘鞦ž”┘ģž®žī ┘ü┘ü┘Ŗ ┘üž▒┘åž│ž¦žī ┘āž¦┘垬 ž¦┘ä┘ü┘āž▒ž® ┘ć┘Ŗ ž│┘Ŗž¦ž»ž® ž¦┘䞬ž┤ž▒┘Ŗž╣žī ž©ž¦ž╣ž¬ž©ž¦ž▒┘ć žĄž¦ž»ž▒ž¦┘ŗ ž╣┘å ž¦┘äž©ž▒┘ä┘ģž¦┘å ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗ┘ģž½┘ä ž¦┘äžźž▒ž¦ž»ž® ž¦┘äž╣ž¦┘ģž®žī ┘ł┘éž» žŻž»┘ē ž░┘ä┘ā žź┘ä┘ē ž╣ž»┘ģ ┘łž¼┘łž» ž▒┘鞦ž©ž® ž╣┘ä┘ē ž»ž│ž¬┘łž▒┘Ŗž® ž¦┘ä┘é┘łž¦┘å┘Ŗ┘å ┘éž©┘ä 1958žī ž║┘Ŗž▒ žŻ┘å ┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘ü┘āž▒ž® ┘ä┘ģ ž¬ž╣ž» ┘鞦ž”┘ģž®žī ┘üž¦┘䞬ž┤ž▒┘Ŗž╣ ┘Ŗž«žČž╣ ┘äž▒┘鞦ž©ž® ┘éžČž¦ž”┘Ŗž®žī ┘ł┘ä┘Ŗž│ ┘äž▒┘鞦ž©ž® ž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž®žī ┘ģ┘å ž¼ž¦┘åž© ž¦┘ä┘ģž¼┘äž│ ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒┘Ŗžī ┘ā┘ģž¦ žŻ┘å ┘ģž¼ž¦┘ä ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘ü┘Ŗ ┘üž▒┘åž│ž¦ žŻžĄž©žŁ ┘ģ┘åž░ ž»ž│ž¬┘łž▒ 1958 ┘ģžŁž»┘łž»ž¦┘ŗ ┘ł┘ä┘ł ┘ģ┘å ž¦┘ä┘垦žŁ┘Ŗž® ž¦┘ä┘åžĖž▒┘Ŗž®žī ┘łžŻžĄž©žŁž¬ ž¦┘äž│┘äžĘž® ž¦┘䞬┘å┘ü┘Ŗž░┘Ŗž® ┘ģž¼ž¦┘䞦┘ŗ ┘ģžŁž¼┘łž▓ž¦┘ŗ ┘ä┘Ŗž│ ┘ä┘ä┘ģž┤ž▒ž╣ žŻ┘å ┘Ŗž¬ž»ž«┘ä ┘ü┘Ŗ┘ć.

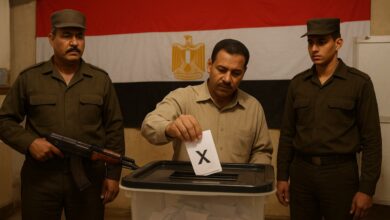

žŻ┘ģž¦ ┘ü┘Ŗ ┘ģžĄž▒ ┘üžź┘å ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ┘ä┘äž┤ž╣ž© ┘ł┘ä┘Ŗž│ž¬ ┘ä┘äž©ž▒┘ä┘ģž¦┘å ┘ł┘ü┘鞦┘ŗ ┘ä┘äž»ž│ž¬┘łž▒ ž¦┘ä┘ģžĄž▒┘Ŗ ┘ģž¦ž»ž® 3.

┘ł┘ü┘Ŗ ž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘ā┘ł┘Ŗž¬ ┘üž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ┘ä┘䞯┘ģž® ┘ł┘ü┘鞦 ┘ä┘ä┘ģž¦ž»ž® 6 ┘ģ┘å ž»ž│ž¬┘łž▒ ž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘ā┘ł┘Ŗž¬ ž¦┘䞥ž¦ž»ž▒ ž©ž│┘åž® 1962 ┘łž¦┘䞬┘Ŗ ž¬┘åžĄ ž╣┘ä┘ē žŻ┘å ( ┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘䞣┘ā┘ģ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘ā┘ł┘Ŗž¬ ž»┘Ŗ┘ģ┘éž▒ž¦žĘ┘Ŗžī ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ┘ü┘Ŗ┘ć ┘ä┘䞯┘ģž® ┘ģžĄž»ž▒ ž¦┘äž│┘äžĘž¦ž¬ ž¼┘ģ┘Ŗž╣ž¦žī ┘łž¬┘ā┘ł┘å ┘ģ┘ģž¦ž▒ž│ž® ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘łž¼┘ć ž¦┘ä┘ģž©┘Ŗ┘å ┘ü┘Ŗ ┘ćž░ž¦ ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒).

ž¦┘ä┘ģ┘䞦žŁžĖž® ž¦┘äž½ž¦┘å┘Ŗž® :

žź┘å ┘ģž©ž»žŻ ž«žČ┘łž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘åžī žź┘å┘ģž¦ ┘Ŗž╣┘å┘Ŗ ž«žČ┘łž╣ ┘āž¦┘üž® ž¦┘äž│┘äžĘž¦ž¬ ž¦┘äž╣ž¦┘ģž® ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘åžī ┘ł┘ģ┘å ž┤žŻ┘å ┘ćž░ž¦ ž¦┘ä┘ģž©ž»žŻ žźž«žČž¦ž╣ ž¦┘äž│┘äžĘž® ž¦┘䞬┘å┘ü┘Ŗž░┘Ŗž® ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘åžī ┘łž©ž¦┘䞬ž¦┘ä┘Ŗ ┘üžź┘å ┘ü┘āž▒ž® ž│┘Ŗž¦ž»ž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž©┘ģ┘üž▒ž»┘枦 ┘䞦 ž¬žČ┘Ŗ┘ü ž¼ž»┘Ŗž»ž¦┘ŗ (1). ┘ł┘Ŗž©ž»┘ł žŻ┘å ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒ ž¦┘ä┘ģžĄž▒┘Ŗ ┘Ŗž│ž¬ž«ž»┘ģ ┘ā┘ä ┘ģ┘å ž¦┘䞦žĄžĘ┘䞦žŁ┘Ŗ┘å ┘ā┘ģž¬ž▒ž¦ž»┘ü┘Ŗ┘åžī žŁ┘Ŗž½ žŻ┘å ž¦┘ä┘ģž¦ž»ž® (64) ┘ģ┘å┘ć ž¬┘åžĄ ž╣┘ä┘ē žŻ┘å ž│┘Ŗž¦ž»ž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å žŻž│ž¦ž│ ž¦┘䞣┘ā┘ģ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ┘ā┘ģž¦ žŻ┘å ž¦┘ä┘ģž¦ž»ž® (65) ž¬┘åžĄ žŻ┘ŖžČž¦┘ŗ ž╣┘ä┘ē žŻ┘å ŌĆ£ž¬ž«žČž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘åŌĆØ ┘ł┘ģ┘å ž¦┘ä┘łž¦žČžŁ žŻ┘å žŻžŁ┘āž¦┘ģ ┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘ģ┘łž¦ž» ┘䞦 ž¬ž«ž¦žĘž© ž¦┘äž│┘äžĘž® ž¦┘䞬┘å┘ü┘Ŗž░┘Ŗž® ┘łžŁž»┘枦 ┘ł┘ä┘ā┘å ž¬ž«ž¦žĘž© ž©┘枦 ┘āž¦┘üž® ž│┘äžĘž¦ž¬ ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ┘ł┘ģ┘å ž½┘ģ ž¬ž║ž»┘ł ž¦┘䞬┘üž▒┘éž® ž©┘Ŗ┘å ┘ģž©ž»žŻ ž«žČ┘łž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘åžī ┘ł┘ģž©ž»žŻ ž│┘Ŗž¦ž»ž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž¬┘üž▒┘éž® ž║┘Ŗž▒ ┘鞦ž”┘ģž® ž╣┘ä┘ē žŻž│ž¦ž│ ┘ģ┘å ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒.

┘ā┘ģž¦ žŻ┘å ž«žČ┘łž╣ ž¦┘äžźž»ž¦ž▒ž® ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘ģ┘üž¦ž»┘ć žŻ┘å ž¦┘äžźž»ž¦ž▒ž® ┘䞦 ┘Ŗž¼┘łž▓ ┘ä┘枦 žŻ┘å ž¬ž¬ž«ž░ žŻ┘Ŗ žźž¼ž▒ž¦žĪ žŻ┘ł ┘éž▒ž¦ž▒ žźž»ž¦ž▒┘Ŗ žŻ┘ł ž╣┘ģ┘ä ┘ģž¦ž»┘Ŗ žź┘䞦 ž©┘ģ┘鞬žČ┘ē ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘łž¬┘å┘ü┘Ŗž░ž¦ ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘å [13]žī ┘łž░┘ä┘ā ┘ŖžČ┘ģ┘å žŻ┘å ┘䞦 ž¬ž│ž¬ž©ž» ž¦┘äž│┘äžĘž® ž©ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž»žī ┘üž¦┘äžźž»ž¦ž▒ž® ┘ā┘ł┘å┘枦 žźžŁž»┘ē ž│┘äžĘž¦ž¬ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘Ŗž¬ž╣┘Ŗ┘å ž╣┘ä┘Ŗ┘枦 ž¦žŁž¬ž▒ž¦┘ģ ž¦┘ä┘é┘łž¦ž╣ž» ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® ž¦┘ä┘ģ┘éž▒ž▒ž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»┘ł┘äž® žŻ┘Ŗ ž«žČ┘łž╣┘枦 ┘ä┘ä┘é┘łž¦┘å┘Ŗ┘å ž¦┘ä┘ģž╣┘ģ┘ł┘ä ž©┘枦 ┘ü┘ģž¬┘ē ž¬ž«┘䞬 ž¦┘äžźž»ž¦ž▒ž® ž╣┘å ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘āž¦┘垬 ┘ģž¬ž│┘äžĘž® ┘łž¦ž│ž¬ž©ž»ž¦ž»┘Ŗž®žī ┘łž╣┘ä┘ē ž░┘ä┘ā ┘üž¦┘åž╣ž»ž¦┘ģ ┘ćž░ž¦ ž¦┘äž▒┘ā┘å ┘Ŗž¼ž╣┘ä ┘ģ┘å ┘é┘Ŗž¦┘ģ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® žŻ┘ģž▒ž¦ ┘ü┘Ŗ ž║ž¦┘Ŗž® ž¦┘䞥ž╣┘łž©ž® žź┘å ┘ä┘ģ ┘Ŗ┘ā┘å ┘ģž│ž¬žŁ┘Ŗ┘䞦.

ž¦┘ä┘ģž©žŁž½ ž¦┘äž½ž¦┘å┘Ŗ: ž¦┘䞬žĘ┘łž▒ ž¦┘䞬ž¦ž▒┘Ŗž«┘Ŗ ┘ä┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž®

┘ģ┘å ž¦┘ä┘ģžĖž¦┘ćž▒ ž¦┘䞦ž│ž¦ž│┘Ŗž® ┘ä┘ä┘ģž»┘å┘Ŗž¦ž¬ ž¦┘䞣ž»┘Ŗž½ž® ž¦ž«žČž¦ž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ü┘Ŗ ž¬žĄž▒┘üž¦ž¬┘枦 ┘䞣┘ā┘ģ ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å. ŌĆ£┘ł┘ä┘éž» ž¦žĄž©žŁ ž«žČ┘łž╣ ž¦┘䞣┘āž¦┘ģ ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘ł┘łžČž╣ ž¦┘䞣ž»┘łž» ž╣┘ä┘ē ž│┘äžĘž¦┘å┘ć┘ģ žŻ┘ģž▒ž¦ ž¬žŁž¬┘ģ┘ć ž¦┘䞬žĘ┘łž▒ž¦ž¬ ž¦┘äž╣žĄž▒┘Ŗž®žī ┘ü┘éž» ž¬žĘ┘łž▒ž¬ ž¦┘ģ┘āž¦┘å┘Ŗž¦ž¬ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž╣žĄž▒ ž¦┘䞣ž»┘Ŗž½ ŌĆō ┘垬┘Ŗž¼ž® ┘䞬┘éž»┘ģ ž¦┘äž╣┘ä┘ł┘ģ ┘łž¦┘䞦ž«ž¬ž▒ž¦ž╣ž¦ž¬- ž¦┘ä┘ē ž»ž▒ž¼ž® ž¦žĄž©žŁ ┘ģž╣┘枦 ┘ģ┘å ž¦┘ä┘䞦ž▓┘ģ ž¬žŁž»┘Ŗž» ž│┘äžĘž¦ž¬┘枦 ┘łž¦ž«žČž¦ž╣┘枦 ┘ä┘é┘łž¦ž╣ž» ž╣┘ä┘Ŗž¦ ž¬┘ģ┘åž╣ ž¦┘䞣┘āž¦┘ģ ┘ģ┘å žźž│ž¦žĪž® ž¦ž│ž¬ž╣┘ģž¦┘ä ž¦┘ģ┘āž¦┘å┘Ŗž¦ž¬┘枦 ž¦┘äžČž«┘ģž®ŌĆØ [14].

┘ł┘éž» žŻžĄž©žŁ ž«žČ┘łž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘åžī ┘łž¦┘ģž¬ž½ž¦┘ä ž¦┘䞣┘āž¦┘ģ ┘ü┘Ŗ┘枦 ┘ä┘é┘łž¦ž╣ž» ž¬ž│┘ģ┘ł ž╣┘ä┘Ŗ┘ć┘ģžī ┘łž¬žŁž» ┘ģ┘å ž│┘äžĘž¦┘å┘ć┘ģ žŻ┘ģž▒ž¦┘ŗ ┘ģž│┘ä┘ģž¦┘ŗ ž©┘ć ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞯┘åžĖ┘ģž® ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž® ž¦┘ä┘ģž«ž¬┘ä┘üž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘ł┘鞬 ž¦┘䞣ž¦žČž▒žī ┘ł┘ä┘ā┘å ž¦┘äž«┘䞦┘ü ┘䞦 ž▓ž¦┘ä ┘鞦ž”┘ģž¦┘ŗ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘ü┘é┘ć ž©ž┤žŻ┘å ž¬┘üž│┘Ŗž▒ ┘ćž░┘ć ž¦┘äžĖž¦┘ćž▒ž®žī ┘łž¬ž╣┘Ŗ┘Ŗ┘å ž¦┘䞯ž│ž¦ž│ ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗ žŻ┘ł ž¦┘ä┘ü┘äž│┘ü┘Ŗ ┘ä┘枦žī ┘ü┘鞦┘ģž¬ ┘åžĖž▒┘Ŗž¦ž¬ ž╣ž»┘Ŗž»ž® ž¬ž¬┘ä┘ģž│ ž¦┘äž│┘åž» ž¦┘䞥žŁ┘ŖžŁžī ┘łž¬ž┤ž╣ž©ž¬ ž¦┘䞯┘ü┘āž¦ž▒ ž¦┘䞬┘Ŗ ž¬┘垦┘éž┤ ž¦┘ä┘ģž©ž▒ž▒ž¦ž¬ ž¦┘䞬┘Ŗ ┘Ŗ┘é┘ł┘ģ ž╣┘ä┘Ŗ┘枦 ┘ćž░ž¦ ž¦┘ä┘åžĖž¦┘ģžī ž║┘Ŗž▒ žŻ┘å ┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® žŁž»┘Ŗž½ ž¦┘ä┘åž┤žŻž® ┘åž│ž©┘Ŗž¦[15] ┘ł┘ä┘ģ ┘Ŗž¬┘ā┘ł┘å žź┘䞦 ž¬ž»ž▒┘Ŗž¼┘Ŗž¦ ┘łž╣┘ä┘ē ┘ģž▒ž¦žŁ┘ä ┘ģž¬ž¬ž¦ž©ž╣ž® ž©žŁž│ž© ž¦┘äžĖž▒┘ł┘ü ž¦┘䞬ž¦ž▒┘Ŗž«┘Ŗž® ┘ä┘ā┘ä ž©┘äž».

ž¦┘ä┘ģžĘ┘äž© ž¦┘䞯┘ł┘ä: ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘éž»┘Ŗ┘ģž® ┘äž»┘ē ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘垦┘å ┘łž¦┘äž▒┘ł┘ģž¦┘å

┘āž¦┘å ┘ä┘ä┘Ŗ┘ł┘垦┘å┘Ŗ┘Ŗ┘å ž¦┘ä┘üžČ┘ä ┘ü┘Ŗ ž¦┘鞬ž▒ž¦žŁ žŻ┘ł┘ä ž¬┘ü┘ā┘Ŗž▒ ž╣┘é┘䞦┘å┘Ŗ žŁ┘ł┘ä ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ┘ł┘éž» ž¬ž¼┘ä┘ē ž░┘ä┘ā ┘ü┘Ŗ žóž▒ž¦žĪ ┘ü┘é┘枦ž”┘ć┘ģ ž©ž»žĪž¦┘ŗ ┘ģ┘å žŻ┘ü┘䞦žĘ┘ł┘åžī ┘łžĄ┘ł┘䞦┘ŗ žź┘ä┘ē ž¬┘ä┘ģ┘Ŗž░┘ć ž│┘éž▒ž¦žĘžī ┘üžŻ┘ü┘䞦žĘ┘ł┘å ┘łž║┘Ŗž▒┘ć┘ģ ┘ģ┘å ┘ģžżž▒ž«┘Ŗ ž¦┘ä┘ü┘āž▒ ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å┘Ŗ ┘ł┘ā┘ģž¦ žĖ┘ćž▒ž¬ ž¦┘ä┘åžĖž▒┘Ŗž® ž¦┘äž╣┘é┘䞦┘å┘Ŗž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»┘ł┘äž® žź┘ä┘ē ž╣ž¦┘ä┘ģ ž¦┘ä┘ü┘āž▒ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘ü┘äž│┘üž® ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘垦┘å┘Ŗž® [16].

┘ä┘éž» žĖ┘ćž▒ ┘éž©┘ä žŻ┘ü┘䞦žĘ┘ł┘å ž©žŻ┘ģž» žĘ┘ł┘Ŗ┘ä ┘ģ┘ü┘āž▒┘ł┘å ┘Ŗ┘ł┘垦┘å┘Ŗ┘ł┘å ┘łžŁ┘āž¦┘ģ ┘Ŗ┘ł┘垦┘å┘Ŗ┘ł┘å ž│ž╣┘łž¦ ž©žŻ┘ü┘āž¦ž▒┘ć┘ģ ┘ł┘ü┘äž│┘üž¦ž¬┘ć┘ģ žź┘ä┘ē žźžĄ┘䞦žŁ ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ┘łž¬┘ł┘üž▒ž¬ ┘äž»┘ē ž¦┘ä┘āž½┘Ŗž▒┘Ŗ┘å ┘ģ┘å┘ć┘ģ žóž▒ž¦žĪ ┘łžŁ┘ā┘ģ ž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž® ž╣┘ģ┘Ŗ┘éž®žī ┘ł┘ģ┘å ┘ćžż┘䞦žĪ (žĄ┘ł┘ä┘ł┘å) ž¦┘äž░┘Ŗ ┘łžĄ┘ü ┘å┘üž│┘ć ž©žŻ┘å┘ć (ž«ž¦┘ä┘é ž¦┘䞣žČž¦ž▒ž¦ž¬ ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘垦┘å┘Ŗž®)žī ┘ł┘ä┘ā┘å žŻ┘łžČžŁ ┘å┘ģ┘łž░ž¼ ┘ä┘äž»┘ł┘äž® (ž¦┘ä┘ģž»┘å┘Ŗž®) ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘垦┘å ┘ć┘ł ┘ģž¦ ┘éž»┘ģ┘ć žŻ┘ü┘䞦žĘ┘ł┘å ž©ž¬ž╣ž▒┘Ŗ┘ü┘ć ┘ä┘ģž╣┘å┘ē ž¦┘äž╣ž»ž¦┘äž® ┘łž¬žŁ┘ä┘Ŗ┘ä┘ć ž¦┘äž░┘Ŗ ž¦┘垬┘ć┘ē ┘ü┘Ŗ┘ć žź┘ä┘ē žŻ┘å┘ć ┘ä┘Ŗž│ ┘ä┘äž»┘ł┘äž® žŻ┘Ŗ ┘ćž»┘ü žóž«ž▒ žŻž│┘ģ┘ē ┘ģ┘å ž¦┘äžźž┤ž▒ž¦┘ü ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž╣ž»ž¦┘äž®žī ┘ł┘ć┘Ŗ ž╣┘åž»┘ć ┘ģž╣┘å┘ē ž╣ž¦┘ģ ┘Ŗž┤┘ģ┘ä ž¦┘䞦┘垬žĖž¦┘ģ ┘łž¦┘ä┘łžŁž»ž® ┘łž¦┘䞦ž│ž¬┘鞦┘ģž® ┘łž¬┘łžĘ┘Ŗž» ž¦┘ä┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘äž╣ž¦┘ģžī ┘łž©ž░┘ä┘ā ┘ŖžĄž©žŁ žŻ┘ü┘䞦žĘ┘ł┘å ž©┘垦žĪ ž╣┘ä┘ē ┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘ü┘āž▒ž® ž¦┘ä┘ģžżž│ž│ ┘łž¦┘ä┘ģž»ž¦┘üž╣ ž¦┘䞯┘ł┘ä ž╣┘å ┘ü┘āž▒ž® ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘垦┘å┘Ŗž®žī ┘ü┘éž» ┘āž¦┘å žŻ┘ü┘䞦žĘ┘ł┘å žŻ┘ł┘ä ┘ģ┘å ž╣ž▒žČ ┘åžĖž▒┘Ŗž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ä┘ģ ž¬žĖ┘ćž▒ ┘ü┘Ŗ žĄ┘łž▒ž® ┘ģ┘üž▒┘éž® ┘ģž½┘é┘äž® ž©┘ł┘鞦ž”ž╣ ┘ģž¬ž╣ž»ž»ž® ┘ł┘ģž¬┘å┘łž╣ž®žī ┘ł┘ä┘ā┘å┘枦 žĖ┘ćž▒ž¬ ┘ü┘Ŗ žĄ┘łž▒ž® ┘åž│┘é ┘ü┘āž▒┘Ŗ ┘ģž¬┘ģž¦ž│┘ā ┘Ŗž¬┘䞦žĪ┘ģ ┘ģž╣ ┘ģž┤┘ā┘䞦ž¬ ž¦┘ä┘éž▒┘å ž¦┘äž«ž¦┘ģž│ ┘é.┘ģ[17].

┘ł┘ä┘éž» ┘ģ┘ćž» ┘ćž░ž¦ ž¦┘ä┘ü┘āž▒ ┘äžĖ┘ć┘łž▒ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘垦┘å┘Ŗž® ž¦┘ä┘éž»┘Ŗ┘ģž®žī ž©┘ä ┘ä┘éž» ┘ģ┘ćž» ┘äžĖ┘ć┘łž▒ ž¦┘䞯ž│ž¦ž│ ž¦┘äž»┘Ŗ┘å┘Ŗ ┘łž¦┘ä┘ģ┘Ŗž¬ž¦┘ü┘Ŗž▓┘Ŗ┘é┘Ŗ ┘ä┘åžĖž▒┘Ŗž® ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž╣žĄ┘łž▒ ž¦┘ä┘łž│žĘ┘ēžī ┘ł┘ģž¦ ž¬┘䞦 ž░┘ä┘ā ┘ģ┘å ž¦┘äžóž▒ž¦žĪ ž╣┘å ┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘äž¼ž»┘Ŗž»ž® ž¦┘䞬┘Ŗ ž¦ž©ž¬ž»ž╣┘枦 ┘å┘Ŗ┘ā┘ł┘䞦 ┘ģž¦┘ā┘Ŗž¦ ┘ü┘ä┘ä┘Ŗ žźž½ž▒ ž©ž»ž¦┘Ŗž¦ž¬ žĖ┘ć┘łž▒ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘䞣ž»┘Ŗž½ž® ┘ł┘ģž¦ ž¬ž¼┘ä┘ē ┘ü┘Ŗ žŻ┘ü┘āž¦ž▒┘ć ┘łž│ž▒ž»┘ć ┘ü┘Ŗ ┘āž½┘Ŗž▒ ┘ģ┘å ž¦┘䞯žŁ┘Ŗž¦┘å ┘ģ┘å ž¦┘ä┘ģ┘Ŗ┘ä žź┘ä┘ē ž¦┘äž¼ž¦┘åž© ž¦┘䞯ž│žĘ┘łž▒┘Ŗ ┘łž¦┘äž«┘Ŗž¦┘ä┘Ŗ ž╣┘åž» žŁž»┘Ŗž½┘ć ž╣┘å ž¦┘䞯┘ģ┘Ŗž▒ ┘łž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ł┘ģž▓ž¼┘ć ž░┘ä┘ā ┘ü┘Ŗ ž©ž▒ž¦ž╣ž® ┘łžĄ┘ł┘䞦┘ŗ žź┘ä┘ē ž¦┘ä┘ćž»┘ü ž¦┘䞯ž│┘ģ┘ē ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗž▒┘ģ┘Ŗ žź┘ä┘Ŗ┘ć ┘ü┘Ŗ ž«ž»┘ģž® ž¦┘䞯┘ģ┘Ŗž▒ žŻ┘ł ž¦┘äž»┘ł┘äž® [18].

┘ł┘ü┘ŖžĄ┘ä ž¦┘ä┘é┘ł┘ä žŻ┘å ž¦┘äžźž║ž▒┘Ŗ┘é ž¦┘ä┘éž»┘ģž¦žĪ ┘éž» ž╣ž▒┘ü┘łž¦ ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ┘ł┘āž¦┘垬 žĄ┘łž▒ ž»┘ł┘䞬┘ć┘ģ ┘ģž¬ž╣ž»ž»ž®žī žźž░ ┘āž¦┘垬 ┘ā┘ä ┘ģž»┘Ŗ┘åž® ž¬žż┘ä┘ü ž»┘ł┘äž® ž╣┘ä┘ē žŁž»ž®žī ┘ģž│ž¬┘é┘äž® ž©ž░ž¦ž¬┘枦žī ┘ł┘ć┘Ŗ ┘ģž¦ ┘Ŗž»ž╣┘ł┘å┘ć Police ┘łž¦┘䞬┘Ŗ ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å ┘łžĄ┘ü┘枦 ž©ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘ģž»┘Ŗ┘åž®žī žŻ┘ł ž¦┘ä┘ģž»┘Ŗ┘åž® ž¦┘äž»┘ł┘äž®.

┘ł┘éž» ž¦ž¼ž¬┘ćž» ž╣┘ä┘ģž¦žĪ ž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘垦┘å ┘ł┘ü┘䞦ž│┘üž¬┘ć┘ģ ž©ž╣ž» ž░┘ä┘ā ┘ü┘Ŗ žź┘ā┘ģž¦┘ä žĄ┘łž▒ž® ┘ćž░┘ć ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘łž¬žŁž»┘Ŗž» ┘łž¬┘éž│┘Ŗ┘ģ ┘ģ┘枦┘ģ┘枦 ┘ł┘łžĖž¦ž”┘ü┘枦 ┘üž¼ž¦žĪ (žźž│┘āž¦ž║┘Ŗž▒ž¦) ┘ä┘Ŗž¬žŁž»ž½ ž╣┘å ž¦┘äž│┘äžĘž¦ž¬ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ž½┘ģ ž¼ž¦žĪ ž©ž╣ž»┘ć žŻž▒ž│žĘ┘ł ┘üžŻž«ž░ ž╣┘å┘ć ┘åžĖž▒┘Ŗž® ž¬┘éž│┘Ŗ┘ģ ž¦┘äž│┘äžĘž¦ž¬ ž¦┘äž½┘䞦ž½ ┘ä┘äž»┘ł┘äž® žŁ┘Ŗž½ ┘ģ┘Ŗž▓ žŻž▒ž│žĘ┘ł ž¦┘äž│┘äžĘž¦┘å ž¦┘äž╣ž¦┘ģ žŻ┘ł ž¦┘äž│┘äžĘž¦ž¬ ž¦┘äž╣ž¦┘ģž® ┘ä┘äž»┘ł┘äž® žź┘ä┘ē ž│┘äžĘž¦ž¬ ž½┘䞦ž½: ž│┘äžĘž® ž¬ž┤ž▒┘Ŗž╣┘Ŗž®žī ┘łž│┘äžĘž® ┘éžČž¦ž”┘Ŗž®žī ┘łž│┘äžĘž® ž¬┘å┘ü┘Ŗž░┘Ŗž®. ┘łž░┘ä┘ā ┘éž©┘ä ┘üž¬ž▒ž® ┘āž©┘Ŗž▒ž® ┘ģ┘å ž¦┘äž▓┘ģ┘å ž¬ž│ž©┘é ┘āž¬ž¦ž©ž¦ž¬ ž▒┘łž│┘ł ┘ł┘ä┘ł┘ā ┘łž║┘Ŗž▒┘ć┘ģ ┘ł┘Ŗž¬ž«žĘ┘ē ž©┘ģž”ž¦ž¬ ž¦┘äž│┘å┘Ŗ┘å ┘ģž¦ žŻž©ž▒ž▓┘ć ┘ģ┘ł┘垬ž│┘ā┘Ŗ┘ł[19] ┘ü┘Ŗ ┘āž¬ž¦ž©┘ć ž▒┘łžŁ ž¦┘ä┘é┘łž¦┘å┘Ŗ┘åžī ┘łž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗž¬ž«ž░┘ć ž¦┘ä┘ģ┘ü┘āž▒┘ł┘å ž¦┘äžó┘å ž╣┘ģž¦ž»ž¦┘ŗ ┘ä┘䞣ž»┘Ŗž½ ž╣┘å ┘ģž©ž»žŻ ┘üžĄ┘ä ž¦┘äž│┘äžĘž¦ž¬ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž©ž¦ž╣ž¬ž©ž¦ž▒┘枦 žźžŁž»┘ē ž¦┘äž│┘ģž¦ž¬ ž¦┘䞯ž│ž¦ž│┘Ŗž® ┘ä┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘䞣ž»┘Ŗž½ž®žī žŻ┘ł ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒┘Ŗž® ž╣┘ä┘ē ┘łž¼┘ć žŻžĄžŁžī ┘ł┘ć┘Ŗ ž¦┘䞬┘Ŗ ┘䞦 ž¬ž¼┘ģž╣ ž¦┘äž│┘äžĘž¦ž¬ ┘ü┘Ŗ┘枦 ┘ü┘Ŗ ┘Ŗž» žŁž¦┘ā┘ģ ┘üž▒ž». ┘łžź┘å žŻžĖ┘ćž▒ ž║┘Ŗž▒ ž░┘ä┘ā ┘ģ┘å ž¬ž╣ž»ž» ┘ģžĖ┘ćž▒┘Ŗ ┘ä┘äž│┘äžĘž¦ž¬[20].

┘ł┘åž¼ž» žŻ┘ü┘䞦žĘ┘ł┘å ┘ü┘Ŗ ┘āž¬ž¦ž©┘ć ž¦┘äž¼┘ģ┘ć┘łž▒┘Ŗž® ┘䞦 ┘Ŗ┘é┘Ŗ┘ģ ┘ä┘ä┘üž▒ž» žŻ┘Ŗ ┘łž▓┘å ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® ┘ł┘Ŗ┘ćž»┘ģ ž©ž¦ž│┘ģ ž¦┘ä┘ģž½┘ä ž¦┘äž╣┘ä┘Ŗž¦ ž╣┘垦žĄž▒ ┘łž¼┘łž»┘ć ž¦┘䞯ž│ž¦ž│┘Ŗž®žī ┘üž«ž┤┘Ŗž® ž¦┘䞬ž╣ž¦ž▒žČ ž©┘Ŗ┘å žĄž¦┘䞣 ž¦┘䞯ž│ž▒ž® ┘łžĄž¦┘䞣 ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® ┘䞦 ┘Ŗž╣ž¬ž▒┘ü ž©ž¦┘䞯ž│ž▒ž®žī ┘łž©┘ģ┘é┘ł┘äž® žź┘å ž¦┘ä┘ģ┘ä┘ā┘Ŗž® ž¬ž©ž╣ž½ ž╣┘ä┘ē ž¬┘ü┘ā┘Ŗž▒ ┘ģž¦ž»┘Ŗ ┘ģ┘åžŁžĘ ┘Ŗ┘垦ž»┘Ŗ ž©žź┘äž║ž¦žĪ ž¦┘ä┘ģ┘ä┘ā┘Ŗž®žī ┘ł┘Ŗž»ž╣┘ł žź┘ä┘ē ž¦┘䞬ž»ž«┘ä ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞣┘Ŗž¦ž® ž¦┘äž«ž¦žĄž® ┘ä┘䞯┘üž▒ž¦ž» žŁž¬┘ē ┘ü┘Ŗ žŻž«žĄ ž┤ž”┘ł┘å┘ć┘ģ ž©┘鞥ž» ž¬┘åžĖ┘Ŗ┘ģ┘枦žī ┘łžźž░ž¦ ┘āž¦┘å žŻž▒ž│žĘ┘ł ┘ä┘ģ ┘Ŗž│┘ä┘ā ┘å┘üž│ ž¦┘ä┘łž│┘Ŗ┘äž®žī ┘üž¦┘ä┘垬┘Ŗž¼ž® ž¦┘䞬┘Ŗ ┘łžĄ┘ä žź┘ä┘Ŗ┘枦 ┘ģ┘ģž¦ž½┘äž®žī ┘üž╣┘ä┘ē ž¦┘äž▒ž║┘ģ ┘ģ┘å žŻ┘å žŻž▒ž│žĘ┘ł ┘āž¦┘å ┘łž¦┘éž╣┘Ŗž¦┘ŗ ┘Ŗ┘䞬┘ģž│ ž¦┘䞣┘ä┘ł┘ä ž¦┘äž╣┘ģ┘ä┘Ŗž® ┘ł┘Ŗž╣ž¬┘ģž» ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘ģž┤ž¦┘ćž»ž® ┘łž¦┘䞦ž│ž¬┘éž▒ž¦žĪžī ž╣┘ä┘ē ž«┘䞦┘ü žŻ┘ü┘䞦žĘ┘ł┘å ž¦┘äž«┘Ŗž¦┘ä┘Ŗ ž¦┘äž░┘Ŗ ž│┘ä┘ā ž│ž©┘Ŗ┘ä ž¦┘䞬žŻ┘ģ┘䞦ž¬žī ┘ü┘éž» ž¦┘垬┘ć┘ē ┘ā┘ä ┘ģ┘å┘ć┘ģž¦ žź┘ä┘ē žź┘ü┘垦žĪ ž¦┘ä┘üž▒ž» ž»ž¦ž«┘ä ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž®žī ┘äž░┘ä┘ā ┘ä┘ģ ž¬ž╣ž▒┘ü ž¦┘äž╣žĄ┘łž▒ ž¦┘ä┘éž»┘Ŗ┘ģž® žŻ┘Ŗ ž¬┘é┘Ŗ┘Ŗž» ┘äž│┘äžĘž¦┘å ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģžī ž│┘łž¦žĪ ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞯┘åžĖ┘ģž® ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž® ž¦┘ä┘łžČž╣┘Ŗž®žī žŻ┘ł ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞯┘åžĖ┘ģž® ž¦┘äž«┘Ŗž¦┘ä┘Ŗž® ž¦┘䞬┘Ŗ ┘ŖžĄž»ž▒┘枦 ž¦┘ä┘ģ┘ü┘āž▒┘ł┘å ┘łž¦┘ä┘ü┘䞦ž│┘üž®.

┘łžźž░ž¦ ┘āž¦┘å ž¦┘äž▒┘ł┘ģž¦┘å ┘éž» žŻ┘éž▒┘łž¦ ž©žŁ┘é┘ł┘é ┘ä┘䞯┘üž▒ž¦ž» ž¬ž¼ž¦┘ć ž©ž╣žČ┘ć┘ģ ž¦┘äž©ž╣žČ[21]žī ┘łž¬┘łžĄ┘ä┘łž¦ žź┘ä┘ē ž¬┘åžĖ┘Ŗ┘ģ ž»┘é┘Ŗ┘é ┘ä┘ćž░┘ć ž¦┘䞣┘é┘ł┘éžī ┘üžź┘å┘ć┘ģ ┘ä┘ģ ┘Ŗ┘éž▒┘łž¦ ┘ä┘䞯┘üž▒ž¦ž» ž©žŻ┘Ŗ žŁ┘é ┘éž©┘ä ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ┘ł┘ģ┘å ž©ž¦ž© žŻ┘ł┘ä┘ē žČž» ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ┘ł┘äž╣┘ä žŻžĄž»┘é ┘ģž½ž¦┘ä ┘äž░┘ä┘ā ┘ć┘ł žŁ┘é ž¦┘ä┘ģ┘ä┘ā┘Ŗž® žźž░ ┘āž¦┘垬 ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¬ž╣ž» ┘ģž¦┘ä┘āž® ┘äž¼┘ģ┘Ŗž╣ ž¦┘䞯ž▒ž¦žČ┘Ŗžī ┘łžŁ┘é┘ł┘é ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ž╣┘ä┘Ŗ┘枦 ┘ä┘ģ ž¬┘ā┘å žź┘䞦 ┘ģžż┘鞬ž® ┘ł┘鞦ž©┘äž® ┘ä┘äžź┘äž║ž¦žĪ ┘ü┘Ŗ ┘ā┘ä ┘ł┘鞬žī ┘ł┘ä┘äžź┘ģž©ž▒ž¦žĘ┘łž▒ žŁž▒┘Ŗž® ┘ģžĘ┘ä┘éž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞬žĄž▒┘ü ┘ü┘Ŗ┘枦.

ž║┘Ŗž▒ žŻ┘å ┘ćž░ž¦ ž¦┘ä┘łžČž╣ ž¦┘äž©ž»ž¦ž”┘Ŗ ┘ä┘ģ ┘Ŗ┘ā┘å ┘ģ┘å ž¦┘ä┘ģ┘ģ┘ā┘å žŻ┘å ┘Ŗž│ž¬┘ģž▒ ž©ž│ž©ž© ┘ģž¦ ┘āž¦┘å ┘Ŗž¬žČ┘ģ┘å┘ć ┘ģ┘å ┘ģž«ž¦žĘž▒žī[22] ┘üžźž░ž¦ ┘āž¦┘å ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ┘ģ┘åž░ ž©ž»žĪ ž¦┘䞬ž¦ž▒┘Ŗž« ┘éž» ž¦┘垬žĖ┘ģ┘łž¦ ┘ü┘Ŗ ž¼┘ģž¦ž╣ž¦ž¬ ┘łž│┘ä┘ģ┘łž¦ ┘é┘Ŗž¦ž»ž¬┘枦 žź┘ä┘ē žŁ┘āž¦┘ģ ┘Ŗ┘åžĖ┘ģ┘ł┘å┘枦 ┘ł┘Ŗž┤ž▒┘ü┘ł┘å ž╣┘ä┘Ŗ┘枦žī ┘ł┘åž▓┘ä┘łž¦ ┘ü┘Ŗ ž│ž©┘Ŗ┘ä ž░┘ä┘ā ž╣┘å ž¼ž¦┘åž© ┘ģ┘å žŁ┘é┘ł┘é┘ć┘ģ ┘łžŁž▒┘Ŗž¦ž¬┘ć┘ģžī ┘üžź┘å┘ć┘ģ ┘ģž¦ ┘üž╣┘ä┘łž¦ ž░┘ä┘ā žź┘䞦 ┘ä┘ā┘Ŗ ┘ŖžČ┘ģ┘å┘łž¦ ┘ģ┘ģž¦ž▒ž│ž® ┘ģž¦ ž©┘é┘Ŗ ┘ä┘ć┘ģ ┘ģ┘å žŁž▒┘Ŗž¦ž¬ ┘ü┘Ŗ ┘ćž»┘łžĪ ┘łžĘ┘ģžŻ┘å┘Ŗ┘åž® ž»┘ł┘å žź┘ģ┘āž¦┘å ž¦┘ä┘ģž│ž¦ž│ ž©┘枦 ┘ģ┘å ┘éž©┘ä žŻ┘Ŗ ž┤ž«žĄžī žŁž¦┘ā┘ģž¦┘ŗ žŻ┘ł ┘ģžŁ┘ā┘ł┘ģž¦┘ŗžī žŻ┘ģž¦ žŻ┘å ┘Ŗž│ž¬ž│┘ä┘ģ┘łž¦ ┘äž╣ž»ž¦┘äž® ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ ž»┘ł┘å ┘é┘Ŗž» ž╣┘ä┘Ŗ┘ćžī ┘łž©ž║┘Ŗž▒ žŁž»┘łž» ž¬žŁž» ┘ģ┘å ┘åž▓┘łž¦ž¬┘ć žźž░ž¦ žŻž│ž¦žĪ ž¦ž│ž¬ž╣┘ģž¦┘ä ž¦┘äž│┘äžĘž®žī ┘ü┘ć┘ł ┘ģž¦ ┘䞦 ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å žŻ┘å ┘Ŗž»┘ł┘ģ žŻ┘ł ┘ŖžĘ┘ł┘ä ž¦┘äž│┘ā┘łž¬ ž╣┘ä┘Ŗ┘ć.

┘ł┘éž» ┘āž¦┘å žŻ┘ł┘ä ž¦ž¬ž¼ž¦┘ć ┘åžŁ┘ł ž¬┘é┘Ŗ┘Ŗž» ž│┘äžĘž¦ž¬ ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģžī ž░ž¦ ž¦┘ä┘åž▓ž╣ž® ž¦┘äž»┘Ŗ┘å┘Ŗž®žī žĖ┘ćž▒ ┘ģž╣ žĖ┘ć┘łž▒ ž¦┘ä┘ģž│┘ŖžŁ┘Ŗž® ž¦┘䞬┘Ŗ žŻ┘鞦┘ģž¬ žŁž▒┘Ŗž® ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ł┘ģ┘Ŗž▓ž¬ ž©┘Ŗ┘å ž¦┘ä┘üž▒ž» ž©┘łžĄ┘ü┘ć žź┘åž│ž¦┘垦┘ŗ ┘łž¦┘ä┘üž▒ž» ž©┘łžĄ┘ü┘ć ┘ģ┘łž¦žĘ┘垦┘ŗ ┘ł┘ć┘ł ┘ģž¦ ┘āž¦┘垬 ž¬ž«┘äžĘ ž©┘Ŗ┘å┘ć┘ģž¦ ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž¦ž¬ ž¦┘ä┘éž»┘Ŗ┘ģž®žī ž©ž░┘ä┘ā ┘é┘äž©ž¬ ž¦┘ä┘ģž│┘ŖžŁ┘Ŗž® ž¦┘ä┘åžĖž▒┘Ŗž® ž¦┘䞬┘é┘ä┘Ŗž»┘Ŗž® ┘ä┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘䞬┘Ŗ ┘āž¦┘垬 ž¬ž░┘Ŗž© ž¦┘ä┘üž▒ž» ┘ü┘Ŗ ┘ā┘Ŗž¦┘å ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® ┘ł┘䞦 ž¬ž╣ž¬ž▒┘ü ┘ä┘ć ž©žŁ┘é┘ł┘é ┘éž©┘ä┘枦. ┘ł┘ģ┘å ┘ć┘垦 ž©ž»žŻž¬ ž¬ž©ž▓ž║ ┘ü┘āž▒ž® ž¦┘ä┘üž▒ž» ┘ģžĄž»ž▒ž¦┘ŗ ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž©žŁ┘Ŗž½ ┘䞦 ┘Ŗž╣ž» ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘ģž┤ž▒┘łž╣ž¦┘ŗ žź┘䞦 žźž░ž¦ ┘āž¦┘å ┘ģž¬┘ģž┤┘Ŗž¦┘ŗ ┘ģž╣ ž¦┘äžĘž©┘Ŗž╣ž® ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å┘Ŗž® ┘ł┘ģž¬┘䞦ž”┘ģž¦┘ŗ ┘ģž╣ ž¦┘䞣┘é┘ł┘é ┘łž¦┘䞦┘ģž¬┘Ŗž¦ž▓ž¦ž¬ ž¦┘ä┘垦ž¬ž¼ž® ž╣┘å┘枦žī ┘ł┘ģ┘ģž¦ ž│ž¦ž╣ž» ž╣┘ä┘ē ž░┘ä┘ā ┘ģž¦ ┘垦ž»ž¬ ž©┘ć ž¦┘ä┘ģž│┘ŖžŁ┘Ŗž® žŻ┘ŖžČž¦┘ŗ ┘ģ┘å ž¦┘ä┘üžĄ┘ä ž©┘Ŗ┘å ž¦┘äž»┘Ŗ┘å ┘łž¦┘äž»┘å┘Ŗž¦žī žŻ┘Ŗ ž©┘Ŗ┘å ž¦┘ä┘ā┘å┘Ŗž│ž® ┘łž¦┘äž│┘äžĘž¦ž¬ ž¦┘ä┘ģž»┘å┘Ŗž®.

žź┘䞦 žŻ┘å ┘ćž░┘ć ž¦┘䞯┘ü┘āž¦ž▒ ž¦┘äž¼ž»┘Ŗž»ž® ┘ä┘ģ ž¬žżž¬ ž½┘ģž¦ž▒┘枦 žź┘䞦 ž©ž╣ž» ┘éž▒┘ł┘å žĘ┘ł┘Ŗ┘äž®žī ┘üž¦┘䞣┘é┘Ŗ┘éž® žŻ┘å ž¦┘ä┘ģž│┘ŖžŁ┘Ŗž® ┘ä┘ģ ž¬ž│ž¦┘ć┘ģ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘éžČž¦žĪ ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘åžĖž▒┘Ŗž® ž¦┘䞬┘é┘ä┘Ŗž»┘Ŗž® ┘ä┘äž»┘ł┘äž® ┘łž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å žź┘䞦 ž©┘éž»ž▒ ┘ģžŁž»┘łž» ┘ł┘ü┘Ŗ ┘åžĘž¦┘é žČ┘Ŗ┘é. ┘ł┘ć┘Ŗ ┘łžź┘å ┘āž¦┘垬 ┘éž» ž¦ž╣ž¬ž▒┘üž¬ ┘ä┘ä┘üž▒ž» ž©┘ā┘Ŗž¦┘å ┘ģž│ž¬┘é┘ä ž╣┘å ┘ā┘Ŗž¦┘å ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž®žī ┘üžź┘å┘枦 ┘ä┘ģ ž¬žŁž»ž» žŁ┘é┘ł┘é┘ć ┘ł┘ä┘ģ ž¬ž╣┘Ŗ┘å┘枦žī ┘łžźž░ž¦ ┘āž¦┘垬 ┘éž» ┘鞦┘䞬 ž©ž¦┘ä┘üžĄ┘ä ž©┘Ŗ┘å ┘ģž¦ ┘ä┘ä┘ć ┘ł┘ģž¦ ┘ä┘é┘ŖžĄž▒žī ┘üžź┘å┘枦 ┘ä┘ģ ž¬ž©┘Ŗ┘å ┘ģž¦ ┘ć┘ł ┘ä┘é┘ŖžĄž▒ ┘ł┘ģž¦ ┘ć┘ł ┘ä┘ä┘ćžī ┘łž¦┘äž┤┘ŖžĪ ž¦┘ä┘łžŁ┘Ŗž» ž¦┘äž░┘Ŗ ž│ž╣ž¬ ž¦┘ä┘ģž│┘ŖžŁ┘Ŗž® žź┘ä┘ē ž¬žŁ┘é┘Ŗ┘é┘ć ┘ć┘ł žŁž▒┘Ŗž® ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž®žī žŻ┘ģž¦ ž«ž¦ž▒ž¼ ┘åžĘž¦┘é ž¦┘äž»┘Ŗ┘åžī ┘ü┘éž» žĖ┘ä ž¦┘äž«žČ┘łž╣ ┘ä┘䞣ž¦┘ā┘ģ ┘ā┘ģž¦ ┘āž¦┘åžī ┘łž│┘äžĘž¦┘å┘ć ž»┘ł┘å žŁž»┘łž»žī ┘ł┘āžŻ┘å┘ģž¦ ž¦┘ä┘ģž│┘ŖžŁ┘Ŗž® ┘ä┘ģ ž¬ž¬ž©┘Ŗ┘å ž¦┘äž▒┘łž¦ž©žĘ ž©┘Ŗ┘å žŁž▒┘Ŗž® ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘łž║┘Ŗž▒┘枦 ┘ģ┘å ž¦┘䞣ž▒┘Ŗž¦ž¬ ┘ł┘ä┘ģ ž¬ž»ž▒┘ā žŻ┘å┘ć ┘䞦 ┘łž¼┘łž» ┘ä┘䞯┘ł┘ä┘ē ž©ž║┘Ŗž▒ ž¦┘䞯ž«ž▒┘Ŗž¦ž¬.

┘ģ┘å ž░┘ä┘ā ┘Ŗž¬ž©┘Ŗ┘å žŻ┘å ž¦┘ä┘ģž│┘ŖžŁ┘Ŗž® ┘éž» ž¦ž¬ž¼┘枬 ┘åžŁ┘ł žŁž▒┘Ŗž® ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘łžŻ┘ć┘ģ┘䞬 ž║┘Ŗž▒┘枦 ┘ģ┘å ž¦┘䞣ž▒┘Ŗž¦ž¬žī ┘ł┘āž¦┘å ž¦┘äž┤┘ŖžĪ ž¦┘ä┘łžŁ┘Ŗž» ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗž╣┘ä┘ł ┘ü┘Ŗ ┘åžĖž▒┘枦 ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘ć┘ł žŁž▒┘Ŗž® ž¦┘äž»┘Ŗž¦┘åž®žī ┘ł┘äž░┘ä┘ā ┘ģž¦ žź┘å ž¬┘ģ┘ā┘å ž▒ž¼ž¦┘ä ž¦┘äž»┘Ŗ┘å ┘ģ┘å ž¦┘äž│┘äžĘž® žŁž¬┘ē ž│ž¦┘ģ┘łž¦ ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» žŻ┘ä┘łž¦┘垦┘ŗ ┘ģ┘å ž¦┘äžĘž║┘Ŗž¦┘å ┘łž¦┘䞦žČžĘ┘枦ž»žī ┘łž│ž▒ž╣ž¦┘å ┘ģž¦ ┘éžČ┘Ŗ ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘ü┘āž▒ž® ž¦┘䞬┘Ŗ ž©ž»žŻž¬ ž¬┘åž©ž¬ ž╣┘å ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘łž▒ž¼ž╣┘垦 ž¦┘ä┘é┘ć┘éž▒┘Ŗ žź┘ä┘ē ž¦┘äž╣žĄ┘łž▒ ž¦┘äž©ž»ž¦ž”┘Ŗž®žī ┘łž¦ž▓ž»ž¦ž» ž¦┘ä┘łž½ž¦┘é ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗž▒ž©žĘ ž¦┘ä┘üž▒ž» žź┘ä┘ē ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® žČ┘Ŗ┘鞦┘ŗ ┘ł┘é┘łž®.

┘üž║ž»ž¦ž® ž¦┘垬žĄž¦ž▒ ž¦┘äžź┘ģž©ž▒ž¦žĘ┘łž▒ ŌĆ£┘éž│žĘ┘åžĘ┘Ŗ┘åŌĆØ ž╣┘ä┘ē ž¦┘äžź┘ģž©ž▒ž¦žĘ┘łž▒ ŌĆ£┘ģž¦┘āž│ž¦┘åž│ŌĆØ ┘ü┘Ŗ ž│┘åž® 312┘ģ žŻžĄž©žŁž¬ ž¦┘ä┘ģž│┘ŖžŁ┘Ŗž® ž»┘Ŗ┘垦┘ŗ ž▒ž│┘ģ┘Ŗž¦┘ŗ ┘ä┘äž»┘ł┘äž® ┘łžŻž╣┘ä┘垬 žŁž▒┘Ŗž® ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž®. ┘ł┘ä┘ā┘å ┘ģž¦ ┘äž©ž½ ž¦┘ä┘ģž│┘ŖžŁ┘Ŗ┘ł┘å žŻ┘å ┘üž│ž▒┘łž¦ žŁž▒┘Ŗž® ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ž©┘ģž╣┘å┘ē žŁž▒┘Ŗž® ž¦┘äž»┘Ŗž¦┘åž® ž¦┘ä┘ģž│┘ŖžŁ┘Ŗž® ┘łž¦ž│ž¬ž«ž»┘ģ┘łž¦ ž¦┘ä┘é┘łž® ┘ü┘Ŗ ž│ž©┘Ŗ┘ä ž¦┘ä┘ģžŁž¦┘üžĖž® ž╣┘ä┘Ŗ┘枦 ┘łžźž▒ž║ž¦┘ģ ž║┘Ŗž▒ ž¦┘ä┘ģž│┘ŖžŁ┘Ŗ┘Ŗ┘å ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž»ž«┘ł┘ä ┘ü┘Ŗ┘枦žī ┘łžŻ┘鞦┘ģ┘łž¦ ž»┘Ŗ┘āž¬ž¦ž¬┘łž▒┘Ŗž® ž¦┘ä┘ā┘å┘Ŗž│ž® ž©┘ģ┘é┘ł┘äž® žź┘å ž¦┘äž│┘äžĘž® ž¦┘䞬┘Ŗ ┘ģžĄž»ž▒┘枦 ž¦┘äžźž▒ž¦ž»ž® ž¦┘äžź┘ä┘ć┘Ŗž® ┘䞦 ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å žŻ┘å ž¬┘ā┘ł┘å ┘ä┘枦 žŁž»┘łž»žī žŻ┘ł žŻ┘å ž¬┘üž▒žČ ž╣┘ä┘Ŗ┘枦 ž¦┘ä┘é┘Ŗ┘łž». ┘łžźž░ž¦ ┘āž¦┘垬 ž¦┘äž╣žĄ┘łž▒ ž¦┘ä┘éž»┘Ŗ┘ģž® ┘éž» žŻž»┘ģž¼ž¬ ž¦┘äž»┘Ŗ┘å ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ┘üžź┘å ž¦┘ä┘ü┘é┘ć ž¦┘ä┘ģž│┘ŖžŁ┘Ŗ ┘éž» ŌĆ£žŻž»┘ģž¼ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»┘Ŗ┘åžī ┘łž¦┘ä┘垬┘Ŗž¼ž® ┘łž¦žŁž»ž®žī žźž░ ž¦┘äž│┘äžĘž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞣ž¦┘ä┘Ŗ┘å ┘ģžĘ┘ä┘éž® ┘䞦 ž¬ž╣ž▒┘ü ┘é┘Ŗ┘łž»ž¦┘ŗ ŌĆØ [23].

ž¦┘ä┘ģžĘ┘äž© ž¦┘äž½ž¦┘å┘Ŗ: ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ

┘ä┘éž» ž¬┘垦┘ł┘ä ž¦┘äž©ž╣žČ[24] ž¬ž╣ž©┘Ŗž▒ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ┘Ŗž® ┘ü┘Ŗ ┘ł┘鞬 ┘ģž©┘āž▒ ┘ģ┘å žŁ┘Ŗž½ ž©žŁž½┘ć┘ģ ┘łž¬┘垦┘ł┘ä┘ć┘ģ ┘ä┘ü┘āž▒ž® ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž╣┘ģ┘ł┘ģž¦┘ŗžī ┘ł┘ģ┘å žŁ┘Ŗž½ ž»ž▒ž¦ž│ž® ž¦┘äžĖ┘łž¦┘ćž▒žī ž»┘ł┘å žŻ┘å ┘Ŗž«┘łžČ┘łž¦ ┘ü┘Ŗ ž¼┘ł┘ćž▒ ž¦┘ä┘ü┘āž▒ž®žī ┘ģ┘å žŁ┘Ŗž½ žŻž│ž¦ž│ ž¦┘ä┘åžĖž¦┘ģ ┘łžŻžĄ┘ł┘ä ž¦┘䞣┘ā┘ģžī žŻ┘ł ┘ģ┘å žŁ┘Ŗž½ ┘ü┘āž▒ž® ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ┘Ŗž® ┘łž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ž¦┘äž╣┘ä┘Ŗž¦ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ┘ł┘ä┘ģ┘å ž¬┘ā┘ł┘å ┘ćž░┘ć ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ┘Ŗž®.

┘ł┘éž» žź┘å┘éž│┘ģ ž©ž╣žČ ž¦┘ä┘ģž╣ž¦žĄž▒┘Ŗ┘å žź┘ä┘ē ┘üž▒┘Ŗ┘é┘Ŗ┘åžī ┘üž▒┘Ŗ┘é ┘ģ┘å ž¦┘䞯žĄ┘ł┘ä┘Ŗ┘Ŗ┘å žŻž«ž░ ž║┘䞦ž¬┘ć┘ģ žŻž║┘äž© žŻ┘ü┘āž¦ž▒┘ć┘ģ ž╣┘å┘ćžī ┘Ŗž¼ž¬┘ćž» ┘ü┘Ŗ žŻ┘å ┘Ŗž¼┘ģž╣ ž©┘Ŗ┘å ž▒┘łž╣ž® ž¦┘ä┘ģž¦žČ┘Ŗ ┘ł┘ģžŁž¦ž│┘å ž¦┘䞣ž¦žČž▒[25]žī ┘ā┘ģž¦ ž┤ž▒ž╣ ┘ü┘Ŗ ž░┘ä┘ā ┘ü┘Ŗ žŻ┘łž¦ž«ž▒ ž¦┘ä┘éž▒┘å ž¦┘䞬ž¦ž│ž╣ ž╣ž┤ž▒ ž¦┘ä┘ģ┘ü┘āž▒ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ┘Ŗ ž¼┘ģž¦┘ä ž¦┘äž»┘Ŗ┘å ž¦┘䞯┘üž║ž¦┘å┘Ŗ ┘łž¬┘ä┘ģ┘Ŗž░ž¦┘ć ž¦┘äž┤┘Ŗž«ž¦┘å ┘ģžŁ┘ģž» ž╣ž©ž»┘ć ┘łž▒ž┤┘Ŗž» ž▒žČž¦ ┘ł┘ģ┘å ž│ž¦ž▒ ž╣┘ä┘ē ž«žĘž¦┘ć┘ģ ┘ł┘ģ┘å ž¬ž©ž╣┘ć┘ģ ┘ģ┘å žŻž¼┘Ŗž¦┘ä ž¬ž▒┘ē ž©žŁ┘é ┘ģ┘䞦žĪ┘ģž® ž▒┘łžŁ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ┘ä┘ā┘ä ž▓┘ģž¦┘å ┘ł┘ģ┘āž¦┘åžī ┘łžź┘å žŻžŁž│┘å žĘž▒┘é ž¦┘䞬žĘž©┘Ŗ┘é ┘ł┘ģ┘łž¦┘āž©ž® ž¦┘äž╣žĄž▒ ┘ģž¬ž▒┘ł┘āž® ┘䞦ž¼ž¬┘枦ž» ž╣┘ä┘ģž¦žĪ ž¦┘ä┘ģž│┘ä┘ģ┘Ŗ┘å ┘䞦 ┘ä┘ģž¼ž¦ž▒ž¦ž® ž¦┘äž╣žĄž▒ ┘łž¬┘é┘ä┘Ŗž» ž¦┘äžóž«ž▒┘Ŗ┘åžī ž©┘ä ┘äž¼ž╣┘ä ž¦┘äž╣žĄž▒ ┘ā┘ä┘ć ┘Ŗž│┘Ŗž▒ ž╣┘ä┘ē ž«žĘž¦┘ć┘ģ ┘ü┘Ŗ ┘å┘ćžČž® žźž│┘䞦┘ģ┘Ŗž® ž┤ž¦┘ģ┘äž®žī ┘łžŻ┘å ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ┘ŖžŁ┘ģ┘ä ┘ü┘Ŗ žĘ┘Ŗž¦ž¬┘ć ž╣┘垦žĄž▒ ž©┘鞦ž”┘ć ž¦┘䞬ž┤ž▒┘Ŗž╣┘Ŗž® ┘łž¦┘䞬┘åžĖ┘Ŗ┘ģ┘Ŗž® ž¦┘ä┘ģ┘䞦ž”┘ģž® ┘ä┘ā┘ä ž▓┘ģž¦┘å ┘ł┘ģ┘āž¦┘å ž╣┘ä┘ē ž¼ž¦┘åž© žóž«ž▒ ž¦┘枬┘ģ ž©ž╣žČ ž¦┘äž┤ž▒ž¦žŁ ┘ģ┘å ┘ü┘é┘枦žĪ ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘łž║┘Ŗž▒┘ć┘ģ ┘ģ┘å ž¦┘ä┘ģ┘枬┘ģ┘Ŗ┘å ž©ž¦┘䞬ž¦ž▒┘Ŗž« ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ┘Ŗ ž©ž¬ž╣ž©┘Ŗž▒ ŌĆ£ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ┘Ŗž®ŌĆØ ┘ü┘Ŗž▒┘ē ž¦┘äž©ž╣žČ žŻ┘å ┘ćž░ž¦ ž¦┘䞬ž╣ž©┘Ŗž▒ ┘ä┘Ŗž│ ┘鞦žĄž▒ž¦┘ŗ ž╣┘ä┘ē ┘åžĖž¦┘ģ ž©ž╣┘Ŗ┘å┘ć ž©┘ä ┘ć┘ł ž¬ž╣ž©┘Ŗž▒ ž┤ž¦┘ģ┘ä ┘ä┘ģž╣ž¦┘å ┘łžŁž¦┘䞦ž¬ ┘ģž«ž¬┘ä┘üž® ┘ģ┘å ž¦┘äž»┘ł┘ä ┘ģ┘å žŁ┘Ŗž½ ┘łž¦┘éž╣┘枦 ┘łž¬ž¦ž▒┘Ŗž«┘枦 ┘łž¼ž║ž▒ž¦┘ü┘Ŗž¬┘枦[26]žī ┘łžŻ┘å ž¦┘äž»┘ł┘ä ┘łž¦┘ä┘åžĖ┘ģ ž¦┘䞬┘Ŗ ┘åž┤žŻž¬ ┘ü┘Ŗ ž»┘Ŗž¦ž▒ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ž╣ž©ž▒ ž¦┘ä┘éž▒┘ł┘å ž¦┘ä┘ģž¦žČ┘Ŗž® ┘ä┘Ŗž│ž¬ ┘łž¦žŁž»ž® ž©žĄ┘üž¦ž¬┘枦 ┘łžŻž┤┘āž¦┘ä┘枦žī ┘ł┘ćž░ž¦ ž┤ž©┘Ŗ┘ć ž©┘ģž¦ ┘Ŗž»┘łž▒ ž¦┘äžó┘å ž©┘Ŗ┘å ┘ģž¼┘ģ┘łž╣ ž¦┘äž»┘ł┘ä ž¦┘äž╣ž▒ž©┘Ŗž® ┘łž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ┘Ŗž® ┘ü┘Ŗ┘ģž¦ ž©┘Ŗ┘å┘枦 ┘ģ┘å ž¬ž¼ž¦┘łž▓ ┘łž¦ž«ž¬┘䞦┘ü .

┘ł┘äž”┘å ┘āž¦┘垬 ž¦┘ä┘ģž│┘ŖžŁ┘Ŗž® ŌĆō žŁ┘Ŗ┘å ┘垦ž»ž¬ ž©žŁž▒┘Ŗž® ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ł┘üžĄ┘䞬 ž©┘Ŗ┘å ž¦┘ä┘ā┘å┘Ŗž│ž® ┘łž¦┘äž»┘ł┘äž® ŌĆō ┘éž» ž│ž¦┘ć┘ģž¬ ┘ü┘Ŗ ┘åž┤žŻž® ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž®žī ┘üžź┘å ž¦┘ä┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ┘Ŗ ┘Ŗž╣ž» ž©žŁ┘é žŻ┘ł┘ä ž¬žĘž©┘Ŗ┘é ┘üž╣┘ä┘Ŗ ┘ä┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž®žī ┘łž░┘ä┘ā ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž▒ž║┘ģ ┘ģ┘å žŻ┘å┘ć ┘䞦 ┘Ŗ┘üžĄ┘ä ž©┘Ŗ┘å ž¦┘äž»┘Ŗ┘å ┘łž¦┘äž»┘ł┘äž®žī ž©┘ä ┘Ŗ┘ģž▓ž¼ ž©┘Ŗ┘å┘ć┘ģž¦ ┘ł┘Ŗž¼ž╣┘ä ┘ģ┘å ž¦┘äž«┘ä┘Ŗ┘üž® ┘łž¦┘ä┘Ŗž¦┘ŗ ž╣ž¦┘ģž¦┘ŗ ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘ģž│┘ä┘ģ┘Ŗ┘å ┘ü┘Ŗ žŻ┘ģ┘łž▒ ž¦┘äž»┘Ŗ┘å ┘łž¦┘äž»┘å┘Ŗž¦ ┘å┘Ŗž¦ž©ž®┘ŗ ž╣┘å ž¦┘ä┘åž©┘Ŗ žĄ┘ä┘ē ž¦┘ä┘ä┘ć ž╣┘ä┘Ŗ┘ć ┘łž│┘ä┘ģ.

┘ł┘äž”┘å ┘āž¦┘å ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ┘Ŗž¼┘ģž╣ ž©┘Ŗ┘å ž¦┘äž┤ž”┘ł┘å ž¦┘ä┘ģž¦ž»┘Ŗž® ┘łž¦┘äž▒┘łžŁ┘Ŗž® [27]žī ┘ł┘Ŗ┘åžĖ┘ģ ┘åž┤ž¦žĘ ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å ž¦┘äž»┘å┘Ŗ┘ł┘Ŗ ┘ā┘ģž¦ ┘Ŗž¬┘垦┘ł┘ä ž│┘ä┘ł┘ā┘ć ž¬ž¼ž¦┘ć ž▒ž©┘ćžī ┘ł┘äž”┘å ┘āž¦┘å ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ┘Ŗ (ž¦┘äž«┘ä┘Ŗ┘üž®) ┘Ŗž¼┘ģž╣ ┘ü┘Ŗ ┘Ŗž»┘Ŗ┘ć ž¦┘äž│┘äžĘž¬┘Ŗ┘å ž¦┘äž»┘Ŗ┘å┘Ŗž® ┘łž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž®žī ┘üžź┘å ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ┘éž» ┘éž▒ž▒ žŁž▒┘Ŗž® ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ł┘åžĖ┘ģ žŁ┘ģž¦┘Ŗž¬┘枦 ┘łž¦ž╣ž¬ž▒┘ü ž©ž¦┘䞣ž▒┘Ŗž¦ž¬ ž¦┘ä┘üž▒ž»┘Ŗž® ž¼┘ģ┘Ŗž╣ž¦┘ŗžī ┘ł┘ā┘ü┘ä ┘łž│ž¦ž”┘ä ž¦┘ä┘ģžŁž¦┘üžĖž® ž╣┘ä┘Ŗ┘枦 ┘łž¦┘䞬┘ģž¬ž╣ ž©┘枦. ┘łžŻž«žČž╣ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ ┘äž»ž│ž¬┘łž▒ žŻž╣┘ä┘ē (ž¦┘ä┘éž▒žó┘å)žī ┘䞦 ┘Ŗž│ž¬žĘ┘Ŗž╣ ┘ģž«ž¦┘ä┘üž¬┘ćžī ┘ł┘åžĖ┘ģ ž¦┘äž│┘äžĘž¦ž¬ ž¦┘äž╣ž¦┘ģž® ž©┘ģž¦ ┘Ŗ┘ģ┘åž╣ ┘ģ┘å žźž│ž¦žĪž® ž¦ž│ž¬ž╣┘ģž¦┘ä┘枦žī ┘łžŻž«žČž╣ ž¦┘ä┘łž¦┘ä┘Ŗ ┘ä┘ä┘éžČž¦žĪžī ž┤žŻ┘å┘ć ž┤žŻ┘å ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž».

┘āž¦┘å ž¦┘ä┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ┘Ŗ žŻ┘ł┘ä ┘åžĖž¦┘ģ žŁž» ┘ģ┘å ž│┘äžĘž¦ž¬ ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ [28]. ┘łž¼ž╣┘ä ┘ģ┘å žŁ┘é┘ł┘é ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» žŁž¦ž¼ž▓ž¦┘ŗ ┘ģ┘å┘Ŗž╣ž¦┘ŗ žŻ┘ģž¦┘ģ ž¬┘ä┘ā ž¦┘äž│┘äžĘž¦ž¬žī ┘ł┘䞦 ž┤┘ā žŻ┘å ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ┘āž¦┘å ┘ģž©ž¬ž»ž╣ž¦┘ŗ ┘ü┘Ŗ ┘ćž░ž¦ ž¦┘ä┘ģž¼ž¦┘äžī žźž░ žĖ┘ćž▒ ┘ü┘Ŗ ┘ł┘鞬 ┘āž¦┘å ┘ģž©ž»žŻ ž¦┘äž│┘äžĘž® ┘ü┘Ŗ žŻž┤ž» ┘é┘łž¬┘ćžī ┘łžŁ┘é┘ł┘é ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ┘䞦 ┘łž¼┘łž» ┘ä┘枦žī ┘łžŁž▒┘Ŗž¦ž¬┘ć┘ģ ┘łžŻ┘ģ┘łž¦┘ä┘ć┘ģ ž¬ž«žČž╣ ┘ä┘ć┘ł┘ē ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ ┘łž│┘äžĘž¦┘å┘ć ž¦┘ä┘ģžĘ┘ä┘éžī ┘ü┘ä┘ģž¦ ž¼ž¦žĪ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ž¦ž╣ž¬ž▒┘ü ž©ž¦┘ä┘üž▒ž» ž©┘łžĄ┘ü┘ć žź┘åž│ž¦┘垦┘ŗ ┘ä┘ć ž┤ž«žĄ┘Ŗž® ┘ł┘łž¼┘łž»┘ć ž¦┘ä┘ģž│ž¬┘é┘ä ž╣┘å ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® ž¦┘䞬┘Ŗ ┘Ŗž╣┘Ŗž┤ ┘ü┘Ŗ┘枦žī ┘ł┘ā┘ü┘ä ┘ä┘ć ž¦┘䞣┘é┘ł┘é ž¦┘äž«ž¦žĄž® ž©┘ć ┘䞦 ┘éž©┘ä ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ž¦┘äžóž«ž▒┘Ŗ┘å ┘ü┘éžĘ ┘ā┘ģž¦ ┘āž¦┘å ž¦┘äž┤žŻ┘å ž╣┘åž» ž¦┘äž▒┘ł┘ģž¦┘åžī ž©┘ä ┘éž©┘ä ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® ┘łž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ žŻ┘ŖžČž¦┘ŗ.

┘łž¦┘ä┘éž▒žó┘å ┘Ŗž╣ž» žŻ┘ł┘ä ┘łž½┘Ŗ┘éž® žŻž╣┘ä┘垬 ┘ł┘éž▒ž▒ž¬ ž¦┘䞣┘é┘ł┘é ž¦┘ä┘üž▒ž»┘Ŗž®. ┘łž©ž░┘ä┘ā ┘Ŗ┘ā┘ł┘å ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ┘éž» ž╣ž▒┘ü ┘ü┘āž▒ž® ž¦┘䞣┘é┘ł┘é ž¦┘ä┘üž▒ž»┘Ŗž® ž¦┘ä┘ģ┘éž»ž│ž® ž╣ž┤ž▒ž® ┘éž▒┘ł┘å ┘éž©┘ä žŻ┘å ž¬žĖ┘ćž▒ ž╣┘ä┘ē žŻ┘äž│┘åž® ┘ü┘䞦ž│┘üž® ž¦┘äž╣┘éž» ž¦┘䞦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘éž▒┘å ž¦┘äž│ž¦ž»ž│ ž╣ž┤ž▒žī ┘üž¬žČ┘ģ┘Ŗ┘å ž¦┘䞣┘é┘ł┘é ž¦┘ä┘üž▒ž»┘Ŗž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘éž▒žó┘å ┘䞦 ┘Ŗž╣ž» ┘ģž¼ž▒ž» ž¬┘éž▒┘Ŗž▒ ┘ä┘枦 ┘łž¦ž╣ž¬ž▒ž¦┘ü ž©┘枦žī ž©┘ä ┘ü┘ł┘é ž░┘ä┘ā ┘ŖžČ┘ü┘Ŗ ž╣┘ä┘ē ž¬┘ä┘ā ž¦┘䞣┘é┘ł┘é ┘éž»ž¦ž│ž® ┘łž¼┘䞦┘䞦┘ŗ ž¬ž│ž¬┘ģž»┘ć┘ģž¦ ┘ģ┘å ┘éž»ž¦ž│ž® ž¦┘ä┘éž▒žó┘å ┘łž¼┘䞦┘ä┘ć.

┘ü┘éž» žŻ┘éž▒ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ žŁ┘é ž¦┘ä┘ģ┘ä┘ā┘Ŗž® ž¦┘ä┘üž▒ž»┘Ŗž®žī ┘ł┘åžĖ┘æ┘ģ ┘łž│ž¦ž”┘ä ž¦┘䞦┘垬┘üž¦ž╣ ž©┘枦 ┘łž¦┘ä┘ģžŁž¦┘üžĖž® ž╣┘ä┘Ŗ┘枦 žČž» ž¦┘䞦ž╣ž¬ž»ž¦žĪ žŻ┘ł ž¦┘ä┘å┘ćž© žŻ┘ł ž¦┘äž│ž▒┘éž®. ┘ü┘éž» ž¼ž¦žĪ ž¦┘ä┘éž▒žó┘å : ŌĆØ ┘ä┘æ┘É┘äž▒┘æ┘Éž¼┘Äž¦┘ä┘É ┘å┘ÄžĄ┘É┘Ŗž©┘ī ┘ģ┘æ┘É┘ģ┘æ┘Äž¦ ž¦┘ā┘Æž¬┘Äž│┘Äž©┘Å┘łž¦┘Æ ┘ł┘Ä┘ä┘É┘ä┘å┘æ┘Éž│┘Äž¦žĪ ┘å┘ÄžĄ┘É┘Ŗž©┘ī ┘ģ┘æ┘É┘ģ┘æ┘Äž¦ ž¦┘ā┘Æž¬┘Äž│┘Äž©┘Æ┘å┘ÄŌĆØ[29]žī ┘ł┘ü┘Ŗ žŁž»┘Ŗž½ ž▒ž│┘ł┘ä ž¦┘ä┘ä┘ć žĄ┘ä┘ē ž¦┘ä┘ä┘ć ž╣┘ä┘Ŗ┘ć ┘łž│┘ä┘ģ: ŌĆ£┘ģ┘å ┘鞬┘ä ž»┘ł┘å ┘ģž¦┘ä┘ć ┘ü┘ć┘ł ž┤┘ć┘Ŗž»ŌĆØ[30]žī ┘łž¼ž¦žĪ ž¦┘ä┘åžĄ ž╣┘ä┘ē ž╣┘é┘łž©ž® ž¦┘äž│ž¦ž▒┘é ┘łž¦┘äž│ž¦ž▒┘éž® ┘ü┘Ŗ ┘é┘ł┘ä┘ć ž¬ž╣ž¦┘ä┘ē : ŌĆØ ┘ł┘Äž¦┘äž│┘Ä┘枦ž▒┘É┘é┘Å ┘ł┘Äž¦┘äž│┘Ä┘枦ž▒┘É┘é┘Äž®┘Å ┘ü┘Äž¦┘é┘ÆžĘ┘Äž╣┘Å┘łž¦ žŻ┘Ä┘Ŗ┘Æž»┘É┘Ŗ┘Ä┘ć┘Å┘ģ┘Äž¦ ž¼┘Äž▓┘Äž¦žĪ┘ŗ ž©┘É┘ģ┘Äž¦ ┘ā┘Äž│┘Äž©┘Äž¦ ┘å┘Ä┘ā┘Äž¦┘䞦┘ŗ ┘ģ┘É┘æ┘å┘Ä ž¦┘ä┘ä┘Ä┘æ┘ć┘É ┘ł┘Äž¦┘ä┘ä┘Ä┘æ┘ć┘Å ž╣┘Äž▓┘É┘Ŗž▓┘ī žŁ┘Ä┘ā┘É┘Ŗ┘ģ┘ī ŌĆ£[31].

┘ł┘éž▒ž▒ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ žŁž▒┘Ŗž® ž¦┘äž╣┘ģ┘äžī ┘ü┘鞦┘ä ž¬ž╣ž¦┘ä┘ē : ŌĆØ ┘ć┘Å┘ł┘Ä ž¦┘ä┘Ä┘æž░┘É┘Ŗ ž¼┘Äž╣┘Ä┘ä┘Ä ┘ä┘Ä┘ā┘Å┘ģ┘Å ž¦┘ä┘ÆžŻ┘Äž▒┘ÆžČ┘Ä ž░┘Ä┘ä┘Å┘ł┘ä┘ŗž¦ ┘ü┘Äž¦┘ģ┘Æž┤┘Å┘łž¦ ┘ü┘É┘Ŗ ┘ģ┘Ä┘å┘Äž¦┘ā┘Éž©┘É┘ć┘Äž¦ ┘ł┘Ä┘ā┘Å┘ä┘Å┘łž¦ ┘ģ┘É┘å ž▒┘É┘æž▓┘Æ┘é┘É┘ć┘É ┘ł┘Äžź┘É┘ä┘Ä┘Ŗ┘Æ┘ć┘É ž¦┘ä┘å┘Å┘æž┤┘Å┘łž▒┘Å ŌĆ£[32]žī ┘łžŁž½ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž╣┘ģ┘ä žźž░ ┘āž¦┘üžŻ ž¦┘äž╣ž¦┘ģ┘ä ž╣┘ä┘ē ž╣┘ģ┘ä┘ć ┘łž«žĄ┘ć ž©┘垬ž¦ž”ž¼┘ćžī žŁž¬┘ē žŻ┘å┘ć ┘ģ┘ä┘ā ž¦┘䞯ž▒žČ ž¦┘äž©┘łž▒ ┘ģ┘å ž¦ž│ž¬žĄ┘䞣┘枦žī ┘ü┘Ŗ┘é┘ł┘ä ž▒ž│┘ł┘ä ž¦┘ä┘ä┘ć žĄ┘ä┘ē ž¦┘ä┘ä┘ć ž╣┘ä┘Ŗ┘ć ┘łž│┘ä┘ģ : ŌĆ£┘ģ┘å žŻžŁ┘Ŗž¦ žŻž▒žČž¦┘ŗ ┘ģ┘Ŗž¬ž® ┘ü┘ć┘Ŗ ┘ä┘ćŌĆØ. ┘łžŻ┘鞦┘ģ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ žŁž▒┘Ŗž® ž¦┘äž▒žŻ┘Ŗžī ┘ł┘āž¦┘å ž¦┘ä┘åž©┘Ŗ žĄ┘ä┘ē ž¦┘ä┘ä┘ć ž╣┘ä┘Ŗ┘ć ┘łž│┘ä┘ģ ┘Ŗž»ž╣┘ł ž¦┘ä┘垦ž│ ┘ä┘ä┘ģž¼ž¦┘ćž▒ž® ž©žóž▒ž¦ž”┘ć┘ģ ┘ü┘Ŗ┘é┘ł┘ä: ŌĆ£┘䞦 ┘Ŗ┘ā┘å žŻžŁž»┘ā┘ģ žź┘ģž╣ž® ┘Ŗ┘é┘ł┘ä žŻ┘垦 ┘ģž╣ ž¦┘ä┘垦ž│žī žź┘å žŻžŁž│┘å ž¦┘ä┘垦ž│ žŻžŁž│┘垬 ┘łžź┘å žŻž│ž¦žĪ┘łž¦ žŻž│žŻž¬žī ┘ł┘ä┘ā┘å ┘łžĘ┘å┘łž¦ žŻ┘å┘üž│┘ā┘ģ žź┘å žŻžŁž│┘å ž¦┘ä┘垦ž│ žŻ┘å ž¬žŁž│┘å┘łž¦žī žź┘å žŻž│ž¦žĪ┘łž¦ žŻ┘å ž¬ž¼ž¬┘åž©┘łž¦ žźž│ž¦žĪž¬┘ć┘ģŌĆØ. ┘ł┘ü┘Ŗ ž░┘ä┘ā ┘Ŗ┘é┘ł┘ä ž│ž©žŁž¦┘å┘ć ┘łž¬ž╣ž¦┘ä┘ē :ŌĆØ ┘ł┘Ä┘䞬┘ā┘Å┘å ┘ģ┘É┘å┘ā┘Å┘ģ žŻ┘Å┘ģ┘æž® ┘Ŗ┘Äž»ž╣┘Å┘ł┘å┘Ä žź┘ä┘ē ž¦┘äž«┘Ä┘Ŗž▒┘É ┘ł┘Ŗ┘ÄžŻ┘ģ┘Åž▒┘Å┘ł┘å┘Ä ž©┘Éž¦┘ä┘ģž╣ž▒┘Å┘ł┘ü┘É ┘ł┘Ä┘Ŗ┘Ä┘å┘ć┘ł┘å┘Ä ž╣┘Ä┘å┘É ž¦┘ä┘ģ┘å┘ā┘Äž▒┘É

┘łžŻ┘Å┘ł┘äž”┘ā ┘ć┘Å┘ģ┘Å ž¦┘ä┘ģ┘ü┘䞣┘É┘ł┘å┘Ä ŌĆ£[33]žī ┘ł┘Ŗ┘åž│ž© žź┘ä┘ē ž╣┘ģž▒ ┘é┘ł┘ä┘ć : ŌĆ£┘ģ┘å ž▒žŻ┘ē ┘ģ┘å┘ā┘ģ ┘ü┘Ŗ┘æ ž¦ž╣┘łž¼ž¦ž¼ž¦┘ŗ ┘ü┘ä┘Ŗ┘é┘ł┘æ┘ģ┘ćŌĆØ.

┘ł┘ā┘ü┘ä ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ žŁž▒┘Ŗž® ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž®žī ┘ü┘āž¦┘垬 ž¦┘äž▓┘āž¦ž® ┘üž▒žČž¦┘ŗ ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘ģž│┘ä┘ģ┘Ŗ┘å ┘łžŁž»┘ć┘ģžī ┘ł┘Ŗž╣┘ü┘ē ┘ģ┘å žŻž»ž¦ž”┘枦 žŻ┘ć┘ä ž¦┘äž░┘ģž® (žŻ┘Ŗ ž║┘Ŗž▒ ž¦┘ä┘ģž│┘ä┘ģ┘Ŗ┘å)žī ┘䞯┘å ž¦┘äž▓┘āž¦ž® ┘üž▒┘ŖžČž® žźž│┘䞦┘ģ┘Ŗž®. ┘ł┘āž¦┘å ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ž│┘ģžŁž¦┘ŗ ┘ģž╣ žŻ┘ć┘ä ž¦┘äž░┘ģž®žī ┘ü┘ä┘ģ ┘Ŗž¼ž©ž▒┘ć┘ģ ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž»ž«┘ł┘ä ┘ü┘Ŗ┘ć ž©┘ä ž¬ž▒┘ā ┘ä┘ć┘ģ žŻ┘鞥┘ē ž¦┘䞣ž▒┘Ŗž® ┘ü┘Ŗ ┘ģ┘ģž¦ž▒ž│ž® ž┤ž╣ž¦ž”ž▒┘ć┘ģ ž¦┘äž»┘Ŗ┘å┘Ŗž®žī ┘ł┘ü┘Ŗ ž░┘ä┘ā ┘Ŗ┘é┘ł┘ä ž¦┘ä┘ä┘ć ž¬ž╣ž¦┘ä┘ē : ŌĆØ ┘䞦 žź┘É┘ā┘Æž▒┘Äž¦┘ć┘Ä ┘ü┘É┘Ŗ ž¦┘äž»┘É┘æ┘Ŗ┘å┘É ┘é┘Äž»┘Æ ž¬┘Äž©┘Ä┘Ŗ┘Ä┘æ┘å┘Ä ž¦┘äž▒┘Å┘æž┤┘Æž»┘Å ┘ģ┘É┘å┘Ä ž¦┘äž║┘Ä┘Ŗ┘É┘æ ŌĆØ [34].

┘ł┘åžĖ┘ģ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ž║┘Ŗž▒ ž░┘ä┘ā ┘ģ┘å ž¦┘䞣ž▒┘Ŗž¦ž¬: ┘üž¦┘䞣ž▒┘Ŗž® ž¦┘äž┤ž«žĄ┘Ŗž® ┘ģžĄ┘ł┘åž®žī ┘ł┘ü┘Ŗ ž░┘ä┘ā ┘Ŗ┘é┘ł┘ä ž╣┘ģž▒ ž¦ž©┘å ž¦┘äž«žĘž¦ž©: ŌĆ£┘łž¦┘ä┘ä┘ć ┘䞦 ┘Ŗžżž│ž▒ ž▒ž¼┘ä ┘ü┘Ŗ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ž©ž║┘Ŗž▒ ž¦┘äž╣ž»┘äŌĆØžī ┘ł┘åžĄ ž¦┘ä┘éž▒žó┘å ž¦┘ä┘āž▒┘Ŗ┘ģ ž╣┘ä┘ē žŁž▒┘ģž® ž¦┘ä┘ģž│ž¦┘ā┘å: ŌĆØ ┘Ŗ┘Äž¦ žŻ┘Ä┘Ŗ┘æ┘Å┘ć┘Äž¦ ž¦┘ä┘æ┘Äž░┘É┘Ŗ┘å┘Ä žó┘ģ┘Ä┘å┘Å┘łž¦ ┘䞦 ž¬┘Äž»┘Æž«┘Å┘ä┘Å┘łž¦ ž©┘Å┘Ŗ┘Å┘łž¬┘ŗž¦ ž║┘Ä┘Ŗ┘Æž▒┘Ä ž©┘Å┘Ŗ┘Å┘łž¬┘É┘ā┘Å┘ģ┘Æ žŁ┘Äž¬┘æ┘Ä┘ē ž¬┘Äž│┘Æž¬┘ÄžŻ┘Æ┘å┘Éž│┘Å┘łž¦ ┘ł┘Äž¬┘Åž│┘Ä┘ä┘æ┘É┘ģ┘Å┘łž¦ ž╣┘Ä┘ä┘Ä┘ē žŻ┘Ä┘ć┘Æ┘ä┘É┘ć┘Äž¦ ž░┘Ä┘ä┘É┘ā┘Å┘ģ┘Æ ž«┘Ä┘Ŗ┘Æž▒┘ī ┘ä┘æ┘Ä┘ā┘Å┘ģ┘Æ ┘ä┘Äž╣┘Ä┘ä┘æ┘Ä┘ā┘Å┘ģ┘Æ ž¬┘Äž░┘Ä┘ā┘æ┘Äž▒┘Å┘ł┘å┘Ä (27) ┘ü┘Äžź┘É┘å ┘ä┘æ┘Ä┘ģ┘Æ ž¬┘Äž¼┘Éž»┘Å┘łž¦ ┘ü┘É┘Ŗ┘ć┘Äž¦ žŻ┘ÄžŁ┘Äž»┘ŗž¦ ┘ü┘Ä┘䞦 ž¬┘Äž»┘Æž«┘Å┘ä┘Å┘ł┘ć┘Äž¦ žŁ┘Äž¬┘æ┘Ä┘ē ┘Ŗ┘Åžż┘Æž░┘Ä┘å┘Ä ┘ä┘Ä┘ā┘Å┘ģ┘Æ ┘ł┘Äžź┘É┘å ┘é┘É┘Ŗ┘ä┘Ä ┘ä┘Ä┘ā┘Å┘ģ┘Å ž¦ž▒┘Æž¼┘Éž╣┘Å┘łž¦ ┘ü┘Äž¦ž▒┘Æž¼┘Éž╣┘Å┘łž¦ ┘ć┘Å┘ł┘Ä žŻ┘Äž▓┘Æ┘ā┘Ä┘ē ┘ä┘Ä┘ā┘Å┘ģ┘Æ ┘ł┘Äž¦┘ä┘ä┘æ┘Ä┘ć┘Å ž©┘É┘ģ┘Äž¦ ž¬┘Äž╣┘Æ┘ģ┘Ä┘ä┘Å┘ł┘å┘Ä ž╣┘Ä┘ä┘É┘Ŗ┘ģ┘ī ŌĆØ [35].

┘ł┘ä┘ģ ┘Ŗ┘é┘ü ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ž╣┘åž» žŁž» ž¬┘éž▒┘Ŗž▒ ž¦┘䞣┘é┘ł┘é ž¦┘ä┘üž▒ž»┘Ŗž® ┘łž¼ž╣┘ä┘枦 ž│ž»ž¦┘ŗ žŁžĄ┘Ŗ┘垦┘ŗ žŻ┘ģž¦┘ģ ž│┘äžĘž¦┘å ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģžī ž©┘ä ┘åžĖ┘ģ žŻ┘ģ┘łž▒ ž¦┘䞣┘ā┘ģ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘éž▒žó┘åžī ┘ł┘ä┘ģ ┘Ŗž¼ž╣┘ä ┘ä┘䞣ž¦┘ā┘ģ ž│┘äžĘž® ┘ģžĘ┘ä┘éž®žī ┘łžź┘å┘ģž¦ ┘é┘Ŗž»┘枦 ┘łžŁž»ž»┘枦žī ┘ł┘üžĄ┘ä ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ž©┘Ŗ┘å ž¦┘äž│┘äžĘž¦ž¬ žźž░ ┘āž¦┘å ž¦┘䞬ž┤ž▒┘Ŗž╣ ┘ģžĄž»ž▒┘ć ž¦┘ä┘éž▒žó┘å ┘łž¦┘äž│┘åž® ┘łžźž¼┘ģž¦ž╣ ž¦┘䞥žŁž¦ž©ž®žī ž»┘ł┘å žŻ┘å ┘Ŗ┘ā┘ł┘å ┘ä┘äž«┘ä┘Ŗ┘üž® ž¦ž«ž¬žĄž¦žĄ ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞬ž┤ž▒┘Ŗž╣žī ┘łžź┘å┘ģž¦ ž¬┘åžŁžĄž▒ ┘łžĖ┘Ŗ┘üž¬┘ć ┘ü┘Ŗ ž¦┘äžźž»ž¦ž▒ž® ┘łž¬┘å┘ü┘Ŗž░ žŻžŁ┘āž¦┘ģ ž¦┘ä┘éž▒žó┘å. žŻ┘ģž¦ ž¦┘ä┘éžČž¦žĪ ┘ü┘éž» ┘āž¦┘å ž│┘äžĘž® ┘ģž│ž¬┘é┘äž® ┘Ŗž«žČž╣ ┘ä┘枦 ž¦┘ä┘ł┘䞦ž® ┘łž¦┘䞯┘ģ┘Ŗž▒ ž¦┘䞯ž╣žĖ┘ģ (žŻ┘Ŗ ž¦┘äž«┘ä┘Ŗ┘üž®)žī ž┤žŻ┘å┘ć┘ģ ž┤žŻ┘å ž│ž¦ž”ž▒ ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž». ┘üž¦┘ä┘ł┘䞦ž® ┘łž¦┘äžź┘ģž¦┘ģ ž¦┘䞯ž╣žĖ┘ģ ┘ģžżž¦ž«ž░┘ł┘å ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞯┘éžČ┘Ŗž® ┘āž│ž¦ž”ž▒ ž¦┘ä┘垦ž│ ┘ŖžŁ┘é ž╣┘ä┘Ŗ┘ć┘ģ ž¦┘ä┘鞬┘ä žźž░ž¦ ┘鞬┘ä┘łž¦ žź┘åž│ž¦┘垦┘ŗ ž©ž║┘Ŗž▒ ž¦┘䞣┘éžī ┘ł┘Ŗž¼ž©ž▒┘ł┘å ž╣┘ä┘ē ž▒ž» ┘ģž¦ ┘Ŗž║ž¬žĄž©┘ł┘å┘ć ┘ģ┘å žŻ┘ģ┘łž¦┘ä ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ž©ž¦┘äž©ž¦žĘ┘äžī ┘䞦 ┘üž▒┘é ž©┘Ŗ┘å┘ć┘ģ ┘łž©┘Ŗ┘å ž│ž¦ž”ž▒ ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» žźž░ž¦ ž¦ž▒ž¬┘āž©┘łž¦ ž¼ž▒┘Ŗ┘ģž® žŻ┘ł žźž░ž¦ ž«ž▒ž¼┘łž¦ ž╣┘ä┘ē žŻžŁ┘āž¦┘ģ ž¦┘䞬ž┤ž▒┘Ŗž╣.

┘ł┘äž”┘å ┘āž¦┘å ž¦┘äž«┘ä┘Ŗ┘üž® ┘ć┘ł ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗ┘ł┘ä┘Ŗ ž¦┘ä┘éžČž¦ž®žī ┘üžź┘å ┘ćžż┘䞦žĪ ┘ä┘ģ ┘Ŗ┘ā┘ł┘å┘łž¦ ┘å┘łž¦ž©ž¦┘ŗ ž╣┘å ž¦┘äž«┘ä┘Ŗ┘üž®žī ž©┘ä ┘āž¦┘å┘łž¦ ┘å┘łž¦ž©ž¦┘ŗ ž╣┘å ž¼┘ģ┘ć┘łž▒ ž¦┘ä┘垦ž│ ┘Ŗ┘łž▓ž╣┘ł┘å ž¦┘äž╣ž»┘ä ž©┘Ŗ┘å┘ć┘ģ ┘ł┘ü┘鞦┘ŗ ┘ä┘ģž¦ ž¬┘éžČ┘Ŗ ž©┘ć ž¬ž╣ž¦┘ä┘Ŗ┘ģ ž¦┘ä┘éž▒žó┘å ┘łž¦┘äž│┘åž®. ┘ł┘ä┘Ŗž│ž¬ ž¬┘ł┘ä┘Ŗž® ž¦┘äž«┘ä┘Ŗ┘üž® ┘ä┘ä┘éžČž¦ž® žź┘䞦 ž¬┘ģ┘ā┘Ŗ┘垦┘ŗ ┘ä┘ģ┘å ž╣┘åž»┘ć žŻ┘ć┘ä┘Ŗž® ž¦┘ä┘éžČž¦žĪ ž¦┘äž╣ž»┘ä ž¦┘äž╣┘ü┘Ŗ┘ü ┘ģ┘å ž│┘äžĘž¦┘å ž¦┘ä┘éžČž¦žĪžī ž»┘ł┘å žŻ┘å ┘Ŗ┘ā┘ł┘å ┘ćžż┘䞦žĪ ž«ž¦žČž╣┘Ŗ┘å ┘ä┘äž«┘ä┘Ŗ┘üž®.

┘łžŻž«┘Ŗž▒ž¦┘ŗ ┘ü┘éž» ┘āž¦┘å ž¦┘äž«┘ä┘Ŗ┘üž® ┘ģž│ž”┘ł┘䞦┘ŗ žŻ┘ģž¦┘ģ ž¦┘䞯┘ģž® ┘ā┘ģž¦ ┘ć┘ł ┘ģž│ž”┘ł┘ä žŻ┘ģž¦┘ģ ž¦┘ä┘ä┘ćžī ┘łžźž░ž¦ ž½ž©ž¬ žŻ┘å ž¦┘äž«┘ä┘Ŗ┘üž® ┘éž» ž«ž¦┘å ž¦┘䞯┘ģž¦┘åž® žŻ┘ł ž«ž▒ž¼ ž╣┘ä┘ē žŻžŁ┘āž¦┘ģ ž¦┘ä┘éž▒žó┘å ┘łž¦┘äž│┘åž®žī žŁ┘é ž╣ž▓┘ä┘ć ž©┘ä ┘ģ┘鞦┘ł┘ģž¬┘ć ┘łž¦┘äž½┘łž▒ž® ž╣┘ä┘Ŗ┘ć.

┘ģ┘å ┘ā┘ä ┘ģž¦ ž¬┘éž»┘ģ ┘Ŗž¬ž©┘Ŗ┘å žŻ┘å ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ┘éž» žŻ┘鞦┘ģ ┘åžĖž¦┘ģ┘ć ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗ ž╣┘ä┘ē žŻž│ž¦ž│ ž«žČ┘łž╣ ž¦┘䞣┘āž¦┘ģ ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘åžī ┘ł┘ā┘ü┘ä ž¦┘ä┘łž│ž¦ž”┘ä ž¦┘䞬┘Ŗ ž¬žŁ┘é┘é ┘ćž░ž¦ ž¦┘äž«žČ┘łž╣ ž╣┘ä┘ē ž«┘Ŗž▒ ┘łž¼┘ć žźž░ ┘üžĄ┘ä ž©┘Ŗ┘å ž¦┘äž│┘äžĘž¦ž¬ ┘łž¼ž╣┘ä ž¦┘ä┘éžČž¦žĪ ž│┘äžĘž® ┘ģž│ž¬┘é┘äž® ┘Ŗž«žČž╣ ┘ä┘枦 ž¦┘䞣┘āž¦┘ģ ┘łž¦┘ä┘ģžŁ┘ā┘ł┘ģ┘ł┘å ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž│┘łž¦žĪ[36].

┘ł┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘䞣┘ā┘ģ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ┘åžĖž¦┘ģ žŁžČž¦ž▒┘Ŗ ┘ģž¬┘éž»┘ģ žź┘ä┘ē ┘ģž»┘ē ž©ž╣┘Ŗž»žī ┘ł┘Ŗ┘ü┘ł┘é ┘ü┘Ŗ ┘åžĖž¦┘ģ┘ć ┘łž▒┘ł┘å┘é┘ć ž¦┘ä┘åžĖ┘ģ ž¦┘䞯ž«ž▒┘ē ┘ģž¬┘ē ž¦┘䞬ž▓┘ģž¬ ┘ü┘Ŗ┘ć ┘é┘łž¦ž╣ž» ž¦┘äž┤ž▒┘Ŗž╣ž® ┘ģ┘å ž┤┘łž▒┘ē ┘łž╣ž»┘ä ┘łžźžŁž│ž¦┘å ┘ł┘ģž¬┘ē ┘åžĖ┘ģ ž©ž¦┘䞥┘łž▒ž® ž¦┘ä┘ģž½ž¦┘ä┘Ŗž® ž¦┘äž╣┘ä┘Ŗž¦ ž¦┘䞬┘Ŗ žŻž▒┘Ŗž»ž¬ ┘ä┘ć ŌĆō ┘ł┘Ŗž▒┘ē ž¦┘䞯ž│ž¬ž¦ž░ ž¦┘äž»┘āž¬┘łž▒ ┘üžżž¦ž» ž¦┘äž╣žĘž¦ž▒: žŻ┘å ┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘䞣┘ā┘ģ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ┘åžĖž¦┘ģ ž»┘Ŗ┘ģ┘éž▒ž¦žĘ┘Ŗ žŻžĄ┘Ŗ┘äŌĆ” (.. ┘Ŗ┘é┘ł┘ģ ž╣┘ä┘ē žŻž│ž¦ž│ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ž¦┘äž┤ž╣ž©┘Ŗž®žī ┘üž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ žŻ┘ł ┘ł┘ä┘Ŗ ž¦┘䞯┘ģž▒ ┘Ŗž│ž¬┘ģž» ž│┘äžĘž¬┘ć ┘ģ┘å ž¦┘äž┤ž╣ž©žī ž©┘Ŗž» žŻ┘å┘ć ┘ü┘Ŗ ┘ģ┘ģž¦ž▒ž│ž¬┘ć ┘ä┘ćž░┘ć ž¦┘äž│┘äžĘž® ┘Ŗž¼ž© žŻ┘å ┘Ŗ┘䞬ž▓┘ģ ž©ž┤ž▒┘Ŗž╣ž® ž¦┘ä┘ä┘ć ┘łž▒ž│┘ł┘ä┘ćžī ┘ł┘ģ┘å ž½┘ģ ┘łž¼ž© žĘž¦ž╣ž® ž¦┘ä┘ģžŁ┘ā┘ł┘ģ┘Ŗ┘å ┘ä┘ł┘ä┘Ŗ ž¦┘䞯┘ģž▒žī žĘž¦┘ä┘ģž¦ žŻ┘å ž¬žĄž▒┘üž¦ž¬ ┘ćž░ž¦ ž¦┘䞯ž«┘Ŗž▒ ž╣ž¦ž»┘äž®žī žŻ┘Ŗ ž¬ž¬┘ü┘é ┘ģž╣ žŻžŁ┘āž¦┘ģ ž¦┘äž┤ž▒┘Ŗž╣ž® ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ┘Ŗž®) [37].

┘ü┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘䞣┘ā┘ģ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ┘Ŗž▒ž¬┘āž▓ ž╣┘ä┘ē ž½┘䞦ž½ž® ┘ģž©ž¦ž»ž” žŻž│ž¦ž│┘Ŗž®: ┘ģž©ž»žŻ ž¦┘äž┤┘łž▒┘ē (┘łžŻ┘ģž▒┘ć┘ģ ž┤┘łž▒┘ē ž©┘Ŗ┘å┘ć┘ģ)žī ┘ł┘ģž©ž»žŻ ž¦┘äž╣ž»ž¦┘äž® (žź┘å ž¦┘ä┘ä┘ć ┘ŖžŻ┘ģž▒ ž©ž¦┘äž╣ž»┘ä ┘łž¦┘äžźžŁž│ž¦┘å)žī ┘ł┘ģž©ž»žŻ ž¦┘ä┘ģž│ž¦┘łž¦ž® (ž¦┘äž░┘Ŗ ž«┘ä┘é┘ā┘ģ ┘ģ┘å ┘å┘üž│ ┘łž¦žŁž»ž®).

┘ł┘éž» žŻ┘éž▒ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ┘ģž©ž¦ž»ž” ž▒ž¦ž│ž«ž® ┘ü┘Ŗ ┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘䞣┘ā┘ģ ž©žĄ┘łž▒ž® ž¼┘ä┘Ŗž® ┘䞦 ž╣┘Ŗž© ┘ü┘Ŗ┘枦 ┘ł┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘ģž©ž¦ž»ž” ┘ć┘Ŗ :

- ┘ģž©ž»žŻ ž»┘Ŗ┘ģ┘éž▒ž¦žĘ┘Ŗž® ž¦┘䞣┘ā┘ģžī žŁ┘Ŗž½ ┘Ŗž¬┘ģ ž¦ž«ž¬┘Ŗž¦ž▒ ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ žŻ┘ł ž¦┘ä┘łž¦┘ä┘Ŗ žŻ┘ł ž¦┘äž«┘ä┘Ŗ┘üž®žī ž╣ž©ž▒ žĘž▒┘Ŗ┘鞬┘Ŗ┘å: ž©┘łž¦ž│žĘž® ž¦┘鞬ž▒ž¦ž╣ ž¦┘ä┘åž«ž©ž®žī ┘ł┘ć┘ģ ┘ć┘垦 ž©┘ģž½ž¦ž©ž® ž¦┘äž©ž▒┘ä┘ģž¦┘å žŻ┘ł ┘ģž¼┘äž│ ž¦┘äž┤┘łž▒┘ēžī žŻ┘ł ž╣┘å žĘž▒┘Ŗ┘é ž¦┘äž©┘Ŗž╣ž® ┘ł┘ć┘Ŗ ž¬┘ā┘ł┘å ┘ä┘ä┘垦ž│ ž╣ž¦┘ģž®žī ┘ł┘ć┘Ŗ ž┤ž©┘Ŗ┘ćž® ž©ž¦┘䞦ž│ž¬┘üž¬ž¦žĪ ž¦┘äž┤ž╣ž©┘Ŗ ž¦┘ä┘ģž¬ž©ž╣ ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞯ž│┘ä┘łž© ž¦┘äž»┘Ŗ┘ģ┘éž▒ž¦žĘ┘Ŗ ž¦┘ä┘ģž╣ž¦žĄž▒.

- ┘ģž©ž»žŻ ž¦┘䞣┘ā┘ł┘ģž® ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒┘Ŗž®žī žŻ┘ł ž¦┘䞣┘ā┘ł┘ģž® ž¦┘ä┘ģ┘é┘Ŗž»ž®žī ┘łž¦┘䞣┘ā┘ł┘ģž® ┘ć┘垦 ┘ä┘枦 ┘é┘Ŗž»ž¦┘å žŻž╣žĖ┘ģ ┘ģ┘å ž¦┘ä┘é┘Ŗ┘łž» ž¦┘ä┘ģ┘üž▒┘łžČž® ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘åžĖ┘ģ ž¦┘䞯ž«ž▒┘ēžī ┘ł┘ćž░ž¦ ž¦┘ä┘é┘Ŗž»ž¦┘å ┘Ŗž¬┘ģž½┘䞦┘å ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞬ž▓ž¦┘ģ ž¦┘ä┘āž¬ž¦ž© ┘łž¦┘äž│┘åž® ž©ž¦ž╣ž¬ž©ž¦ž▒┘ć┘ģž¦ (ž»ž│ž¬┘łž▒ ž¦┘䞣┘ā┘ģ)žī ┘ģ┘å ┘垦žŁ┘Ŗž® ┘ł┘ü┘Ŗ ž©┘Ŗž╣ž® ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® ┘ģ┘å ┘垦žŁ┘Ŗž® žŻž«ž▒┘ē.

- ┘ģž©ž»žŻ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ž¦┘äž┤ž╣ž©┘Ŗž®žī ┘üžźž░ž¦ ┘āž¦┘垬 ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ┘Ŗž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ┘ä┘ä┘ć ž¬ž╣ž¦┘ä┘ēžī ┘üžź┘å ž¦┘äž┤ž╣ž© ┘ć┘ł ž¦┘䞯ž»ž¦ž® ž¦┘ä┘ģž│ž¬ž«┘ä┘üž® ┘ä┘䞬ž╣ž©┘Ŗž▒ ž╣┘å ┘ćž░ž¦ ž¦┘ä┘ģž©ž»žŻ ž¦┘ä┘枦┘ģ.

- ┘ģž©ž»žŻ ┘ł┘䞦žĪ ž¦┘ä┘ģžŁ┘ā┘ł┘ģ┘Ŗ┘å ┘ä┘䞣┘āž¦┘ģ ŌĆō ┘ł┘ģž©ž»žŻ ž¦┘äžĘž¦ž╣ž® ┘ü┘Ŗ┘ģž¦ ┘䞦 ┘Ŗž«ž¦┘ä┘ü ž¦┘äž┤ž▒ž╣ ┘ł┘䞦 ž¦┘äž╣ž▒┘ü ┘ł┘䞦 ž¦┘ä┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘äž╣ž¦┘ģžī ┘ł┘ć┘ł ┘ģž©ž»žŻ ž╣žĖ┘Ŗ┘ģ ┘ü┘Ŗ ž¦ž│ž¬┘éž▒ž¦ž▒ žŻž»ž¦ž® ž¦┘䞣┘ā┘ģ. ┘ł┘ćž░┘ć ž¦┘äžĘž¦ž╣ž® ž©žŁ┘é┘枦žī ┘䞦 žĘž¦ž╣ž® ┘é┘ćž▒ ┘łž¬ž¼ž©ž▒ ┘łžź┘āž▒ž¦┘ć ┘ł┘䞦 žĘž¦ž╣ž® ┘ä┘ģž«┘ä┘ł┘é ┘ü┘Ŗ ┘ģž╣žĄ┘Ŗž® ž¦┘äž«ž¦┘ä┘é.

- ┘ģž▒ž¦ž╣ž¦ž® žŁ┘é┘ł┘é ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å ┘łžĘ┘å┘Ŗž¦┘ŗ ┘āž¦┘å žŻ┘ģ žŻž¼┘åž©┘Ŗž¦┘ŗ ┘ģž│ž¦┘ä┘ģž¦┘ŗ ┘āž¦┘å žŻ┘ģ žŻž│┘Ŗž▒ž¦┘ŗžī ┘ģž│┘ä┘ģž¦┘ŗ žŻ┘ģ ž░┘ģ┘Ŗž¦┘ŗžī ž©žĄ┘łž▒ž® ┘ä┘ģ ┘Ŗž│ž©┘é ┘ä┘枦 ┘ģž½┘Ŗ┘ä ┘ü┘Ŗ ┘åžĖž¦┘ģ žóž«ž▒žī ž©┘ä ┘䞦 ┘Ŗ┘ģž¦ž½┘ä┘ć ┘åžĖž¦┘ģ žóž«ž▒ ┘ü┘Ŗ žĄ┘Ŗž¦┘åž® ┘ćž░┘ć ž¦┘䞣┘é┘ł┘é ž©ž¦ž╣ž¬ž©ž¦ž▒ žŻ┘å ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ┘Ŗž® ž©┘ģ┘ü┘ć┘ł┘ģ┘枦 ž¦┘䞯žĄ┘ł┘ä┘Ŗ ž¬┘é┘ł┘ģ ž╣┘ä┘ē ž▒┘āž¦ž”ž▓ žŻž│ž¦ž│┘Ŗž® ž½┘䞦ž½ ┘ć┘Ŗ: ž¦┘äž┤┘łž▒┘ē – ž¦┘äž╣ž»┘ä – ž¦┘ä┘ģž│ž¦┘łž¦ž® [38].

┘łžź┘ä┘ē ž¼ž¦┘åž© ž¦┘äž│┘ģž¦ž¬ ž¦┘äž©ž¦ž▒ž▓ž® ┘ä┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘䞣┘ā┘ģ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ┘üžź┘å ┘ģ┘å žŻ┘ć┘ģ ž«žĄž¦ž”žĄ┘ć ž¦┘䞯ž«ž▒┘ē žŁž▒žĄ┘ć ž¦┘䞬ž¦┘ģ ž╣┘ä┘ē ┘ā┘üž¦┘äž® ž¦┘䞯┘ģ┘å ┘łž¦┘ä┘åžĖž¦┘ģ ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘łžŁ┘ģž¦┘Ŗž® ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ┘ü┘Ŗ žŻ┘å┘üž│┘ć┘ģ ┘łžŻ┘ģ┘łž¦┘ä┘ć┘ģ ┘łžŻž╣ž▒ž¦žČ┘ć┘ģ ┘łžŁž▒┘Ŗž¦ž¬┘ć┘ģ ┘łžŁ┘é┘ł┘é┘ć┘ģ ž¦┘äž┤ž«žĄ┘Ŗž® ┘łž¦┘ä┘ģž»┘å┘Ŗž®.

ž¦┘ä┘ģžĘ┘äž© ž¦┘äž½ž¦┘äž½: ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ü┘Ŗ ž╣žĄž▒ ž¦┘ä┘å┘ćžČž® ┘ü┘Ŗ žŻ┘łž▒ž©ž¦

┘ģž¦ žŻ┘å ž¦┘垬┘ć┘ē ž¦┘䞥ž▒ž¦ž╣ ž©┘Ŗ┘å ž¦┘äž©ž¦ž©ž¦ ┘łž¦┘äž│┘äžĘž® ž¦┘ä┘ģž»┘å┘Ŗž® ž©ž¦┘垬žĄž¦ž▒ ž¦┘䞯ž«┘Ŗž▒ž® ┘łž¦ž│ž¬┘é┘䞦┘ä┘枦 ž╣┘å ž¦┘äž│┘äžĘž® ž¦┘äž»┘Ŗ┘å┘Ŗž® ┘ü┘Ŗ žŻ┘łž¦ž«ž▒ ž¦┘ä┘éž▒┘å ž¦┘äž«ž¦┘ģž│ ž╣ž┤ž▒[39]žī žŁž¬┘ē ž©ž»žŻ ž╣žĄž▒ ž¦┘ä┘å┘ćžČž® ┘ü┘Ŗ žŻ┘łž▒ž©ž¦žī žŁ┘Ŗž½ žŻž«ž░ž¬ ž¦┘䞯┘ü┘āž¦ž▒ ž╣┘å ž¦┘䞣ž▒┘Ŗž¦ž¬ ž¦┘ä┘üž▒ž»┘Ŗž® ┘łž╣┘å žČž▒┘łž▒ž® ž¦┘䞣ž» ┘ģ┘å ž│┘äžĘž¦ž¬ ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ ž¬┘åž©ž¬ ┘łž¬ž¬ž▒ž╣ž▒ž╣ ┘ģž╣ žĖ┘ć┘łž▒ ž¦┘ä┘ģž░┘ćž© ž¦┘äž©ž▒┘łž¬ž│ž¬ž¦┘垬┘Ŗ ┘ł┘ģž¦ žŻž»┘ē žź┘ä┘Ŗ┘ć ┘ģ┘å ž¦┘å┘éž│ž¦┘ģ ž¦┘ä┘ā┘å┘Ŗž│ž® ┘ł┘é┘Ŗž¦┘ģ ž¦┘䞥ž▒ž¦ž╣ ž©┘Ŗ┘å ž»ž╣ž¦ž® ž¦┘ä┘ģž░┘ćž© ž¦┘äž¼ž»┘Ŗž» ┘łž©┘Ŗ┘å ž¦┘ä┘āž¦ž½┘ł┘ä┘Ŗ┘āžī ž½┘ģ ž¦┘䞦ž╣ž¬ž▒ž¦┘ü ž©žŁž▒┘Ŗž® ž¦┘äž╣┘é┘Ŗž»ž® ┘ü┘Ŗ ┘ģ┘åž┤┘łž▒ ┘垦┘垬 ž│┘åž® 1598┘ģ.

┘ł┘äž”┘å ž¬┘ģ┘Ŗž▓ ž¦┘ä┘éž▒┘å ž¦┘äž│ž¦ž»ž│ ž╣ž┤ž▒ ž©ž¦ž▓ž»┘枦ž▒ ž¦┘äž│┘äžĘž¦┘å ž¦┘ä┘ģžĘ┘ä┘é ┘ä┘ä┘ģ┘ä┘ł┘āžī ┘üžź┘å žĖ┘ć┘łž▒ ž¦┘äž»┘Ŗž¦┘åž® ž¦┘äž©ž▒┘łž¬ž│ž¬ž¦┘垬┘Ŗž® ┘éž» žŻž»┘ē žź┘ä┘ē ┘é┘Ŗž¦┘ģ žŁž▒┘āž® ┘ü┘āž▒┘Ŗž® ┘é┘ł┘Ŗž® ž¬┘枦ž¼┘ģ ž¦┘äž▒┘łžŁ ž¦┘䞦ž│ž¬ž©ž»ž¦ž»┘Ŗž® ┘ä┘ä┘ģ┘ä┘ł┘ā ┘łž¬žĘž¦┘äž© ž©žŁ┘é┘ł┘é ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ┘łžŁž▒┘Ŗž¦ž¬┘ć┘ģžī ┘ü┘åž┤žŻž¬ ┘ü┘āž▒ž® ž¼ž»┘Ŗž»ž® ž╣┘å ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ģ┘å žŁ┘Ŗž½ ┘åž┤žŻž¬┘枦 ┘łžĘž©┘Ŗž╣ž¬┘枦 ┘ł┘łžĖ┘Ŗ┘üž¬┘枦žī ┘ł┘ä┘ģ ž¬ž╣ž» ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ž░ž¦ž¬ žĘž©┘Ŗž╣ž® ž»┘Ŗ┘å┘Ŗž® žŻ┘ł ž«ž¦ž▒ž¼ž® ž╣┘å žźž▒ž¦ž»ž® ž¦┘äž©ž┤ž▒žī ž©┘ä ┘ģ┘å žĘž©┘Ŗž╣ž® žź┘åž│ž¦┘å┘Ŗž®žī žźž░ ┘ć┘Ŗ ┘ģ┘å žĄ┘åž╣ ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘åžī ┘łž©ž¦┘䞬ž¦┘ä┘Ŗ ┘ä┘Ŗž│ž¬ ┘ģžĘ┘ä┘éž® ┘ā┘ģž¦ ┘āž¦┘垬 ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘ģž¦žČ┘Ŗ ┘łžź┘å┘ģž¦ ┘ģžŁž»┘łž»ž®žī ┘䞯┘å ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å žŁ┘Ŗ┘å┘ģž¦ žŻ┘åž┤ž¦┘枦 ┘éž» žŁž»ž»┘枦 ž©ž▒ž│ž¦┘äž® ┘ģž╣┘Ŗ┘åž® ┘䞦 ž¬ž«ž▒ž¼ ž╣┘å┘枦 [40].

┘ćž░┘ć ┘ć┘Ŗ ž¦┘ä┘ü┘āž▒ž® ž¦┘äž»┘Ŗ┘ģ┘éž▒ž¦žĘ┘Ŗž® ž¦┘䞬┘Ŗ ┘łžČž╣ ž©ž░┘łž▒┘枦 ž¦┘ä┘ü┘āž▒ ž¦┘äž©ž▒┘łž¬ž│ž¬ž¦┘垬┘Ŗ ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘éž▒┘å ž¦┘äž│ž¦ž»ž│ ž╣ž┤ž▒ žŻ┘Ŗ ž©ž╣ž» žŻ┘å ┘éž▒ž▒┘枦 ┘łžŻž«ž░ ž©┘枦 ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ž©┘ģž¦ ┘Ŗ┘垦┘ćž▓ ž╣ž┤ž▒ž® ┘éž▒┘ł┘å. ┘łž©ž░┘ä┘ā žŻžĄž©žŁž¬ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ┘ģžĄž»ž▒┘枦 ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® ┘å┘üž│┘枦 ž¬┘ü┘łžČ ┘ģ┘ģž¦ž▒ž│ž¬┘枦 žź┘ä┘ē ž¦┘äž│┘äžĘž® ž¦┘䞬┘Ŗ ž¬žŁ┘ā┘ģ ┘䞥ž¦┘䞣 ž¦┘ä┘ģž¼┘ģ┘łž╣. ž║┘Ŗž▒ žŻ┘å ž¦┘äžóž▒ž¦žĪ ┘éž» ž¦ž«ž¬┘ä┘üž¬ ┘ü┘Ŗ ┘ā┘Ŗ┘ü┘Ŗž® ž¬┘ü┘ł┘ŖžČ ž¦┘äž│┘äžĘž® ┘ł┘łž│ž¦ž”┘ä ┘ģ┘ģž¦ž▒ž│ž® ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž®. ┘łž¦┘垬┘ć┘ē ž▒žŻ┘Ŗ žź┘ä┘ē ž¬žŁž©┘Ŗž░ ž¦┘ä┘ü┘āž▒ž® ž¦┘äž»┘Ŗ┘ģ┘éž▒ž¦žĘ┘Ŗž® ž╣┘ä┘ē žŻž│ž¦ž│ žŻ┘å ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ┘䞦 ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å ž¦┘䞬žĄž▒┘ü ┘ü┘Ŗ┘枦 žŻ┘ł ž¦┘䞬┘垦ž▓┘ä ž╣┘å┘枦 ┘ä┘ā┘ł┘å┘枦 žŁ┘鞦┘ŗ ┘䞥┘Ŗ┘鞦┘ŗ ž©ž¦┘äžĘž©┘Ŗž╣ž® ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å┘Ŗž® žŻ┘ł ┘ģ┘å ž«žĄž¦ž”žĄ┘枦žī ┘ł┘ģ┘å ž½┘ģ ┘üžź┘å ž¦ž«ž¬┘Ŗž¦ž▒ ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® ┘䞣ž¦┘ā┘ģ žŻ┘ł ┘ģ┘ä┘ā ┘䞦 ┘Ŗž╣┘å┘Ŗ ž¦┘䞬┘垦ž▓┘ä ┘ä┘ć ž╣┘å ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž®žī ┘łžź┘å┘ģž¦ ┘Ŗž╣┘å┘Ŗ ┘ü┘éžĘ ž¬┘ā┘ä┘Ŗ┘üž¦┘ŗ žŻ┘ł ž¬┘ü┘ł┘ŖžČž¦┘ŗ ž©ž¬┘å┘ü┘Ŗž░ žźž▒ž¦ž»ž® ž¦┘ä┘ģž¼┘ģ┘łž╣žī ┘łž¦┘äž│┘ćž▒ ž╣┘ä┘ē ┘ģžĄž¦┘䞣┘ć ž¬žŁž¬ žźž┤ž▒ž¦┘ü ┘ģž│ž¬┘ģž▒ ┘ģ┘å ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® ┘ł┘ģž╣ ž¦žŁž¬┘üž¦žĖ┘枦 ž©žŁ┘é ┘ģ┘鞦┘ł┘ģž¬┘ć ž©┘ä ┘łž¬┘ł┘é┘Ŗž╣ ž¦┘äž¼ž▓ž¦žĪ ž╣┘ä┘Ŗ┘ć žźž░ž¦ žŻž│ž¦žĪ ž¦ž│ž¬ž╣┘ģž¦┘ä ž¦┘äž│┘äžĘž® [41].

ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž╣┘āž│ ┘ģ┘å ž░┘ä┘ā ž░┘ćž© ž▒žŻ┘Ŗ žź┘ä┘ē žŻ┘å ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ┘鞦ž©┘äž® ┘ä┘䞬žĄž▒┘ü ž¬žŻž│┘Ŗž│ž¦┘ŗ ž╣┘ä┘ē žŻ┘å ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® žŁž▒ž® ┘ü┘Ŗ žŻ┘å ž¬ž«ž¬ž¦ž▒ ┘ä┘å┘üž│┘枦 ┘åžĖž¦┘ģž¦┘ŗ ž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž¦┘ŗ ┘ŖžŁ┘ā┘ģ┘枦 žŻ┘ł žŻ┘å ž¬ž╣┘Ŗž┤ ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž©ž»ž¦ž”┘Ŗž® ž¦┘äžĘ┘ä┘Ŗ┘éž®. ┘üžźž░ž¦ ┘ģž¦ ž¦ž«ž¬ž¦ž▒ž¬ ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® žŁž¦┘ā┘ģž¦┘ŗ ┘åž▓┘䞬 ┘ä┘ć ž╣┘å ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ž©žŻ┘ā┘ģ┘ä┘枦 ┘ł┘ä┘䞣ž¦┘ā┘ģ ž©ž¦┘䞬ž¦┘ä┘Ŗ žŻ┘å ┘Ŗž│ž¬ž╣┘ģ┘ä┘枦 žŁž│ž© ┘ć┘łž¦┘ć ž»┘ł┘å žŻ┘å ┘Ŗ┘ā┘ł┘å ┘ģ┘äž▓┘ģž¦┘ŗ žŁž¬┘ē ž©┘ģž▒ž¦ž╣ž¦ž® ž¦┘ä┘é┘łž¦┘å┘Ŗ┘å ž¦┘䞬┘Ŗ ┘ŖžČž╣┘枦 ┘ć┘łžī ┘łž»┘ł┘å žŻ┘å ┘Ŗ┘ā┘ł┘å ┘ģž│ž”┘ł┘䞦┘ŗ žŻ┘ģž¦┘ģ žŻžŁž» ž║┘Ŗž▒ ž¦┘ä┘ä┘ćžī ž¦┘ä┘ä┘ć┘ģ žź┘䞦 žźž░ž¦ ž¦┘å┘é┘äž© žź┘ä┘ē žĘž¦ž║┘Ŗž®žī ┘üž╣┘åž» ž░┘ä┘ā ┘ŖžŁ┘é ┘ä┘äž┤ž╣ž© žŻ┘å ┘Ŗ┘é┘Ŗ┘ģ ž╣┘ä┘Ŗ┘ć ž¦┘䞣ž▒ž©[42].

┘ł┘éž» ž¬ž¬ž¦ž©ž╣ ž¦┘ä┘āž¬ž¦ž© ┘łž¦┘ä┘ü┘䞦ž│┘üž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘éž▒┘å┘Ŗ┘å ž¦┘äž│ž¦ž©ž╣ ž╣ž┤ž▒ ┘łž¦┘äž½ž¦┘ģ┘å ž╣ž┤ž▒ ┘ü┘Ŗ ž»ž▒ž¦ž│ž¦ž¬┘ć┘ģ žŁ┘ł┘ä ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ┘łž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘łž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘åžī ┘łžĖ┘ćž▒ž¬ ┘ģž»ž▒ž│ž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž¦┘äžĘž©┘Ŗž╣┘Ŗ ┘łž╣┘ä┘ē ž▒žŻž│┘枦 ž¼ž▒┘łž¬ž│ ž¦┘ä┘ģ┘ä┘éž© ž©žŻž©┘Ŗ ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž¦┘äžĘž©┘Ŗž╣┘Ŗžī ┘łž¦┘äž░┘Ŗ ┘鞦┘ä ž©┘łž¼┘łž» ┘鞦┘å┘ł┘å ┘Ŗž¼ž» ┘ģžĄž»ž▒┘ć ┘ü┘Ŗ ž░ž¦ž¬┘ćžī ┘ł┘Ŗ┘åž©ž╣ ┘ģ┘å žĘž©ž¦ž”ž╣ ž¦┘䞯ž┤┘Ŗž¦žĪžī ┘łž©ž¦┘䞬ž¦┘ä┘Ŗ ┘ü┘ć┘ł ┘鞦┘å┘ł┘å ž½ž¦ž©ž¬ ┘䞦 ┘Ŗž¬ž║┘Ŗž▒žī ┘ł┘䞦 ž¬ž│ž¬žĘ┘Ŗž╣ žŻ┘Ŗ ž│┘äžĘž® ┘ģ┘ć┘ģž¦ ž╣┘䞬 žŻ┘å ž¬ž╣ž»┘ä ┘ü┘Ŗ┘ćžī ┘䞯┘å ┘é┘łž¦ž╣ž»┘ć ┘ģž│ž¬┘ģž»ž® ┘ģ┘å žĘž©┘Ŗž╣ž® ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å.

┘ł┘ü┘Ŗ ž«┘䞦┘ä ž¦┘ä┘éž▒┘å┘Ŗ┘å ž¦┘äž│ž¦ž©ž╣ ž╣ž┤ž▒ ┘łž¦┘äž½ž¦┘ģ┘å ž╣ž┤ž▒ ┘ä┘ģ ž¬┘ā┘å ž¦┘䞬┘Ŗž¦ž▒ž¦ž¬ ž¦┘ä┘ü┘āž▒┘Ŗž® ž¦┘äž║ž¦┘äž©ž® ┘ü┘Ŗ ┘üž▒┘åž│ž¦ ┘łž¦┘åž¼┘䞬ž▒ž¦ ž¬ž¬ž©ž╣ ┘ģž»ž▒ž│ž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž¦┘äžĘž©┘Ŗž╣┘Ŗžī ┘ü┘éž» ┘鞦ž» ž¦┘䞣ž▒┘āž® ž¦┘ä┘ü┘āž▒┘Ŗž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘åž¼┘䞬ž▒ž¦ ┘ć┘łž©ž│ ┘ł┘ä┘ł┘āžī ┘ł┘éž» ┘āž¦┘å ž¦┘䞯┘ł┘ä ┘ģ┘å ž»ž╣ž¦ž® ž¦┘䞣┘ā┘ģ ž¦┘ä┘ģžĘ┘ä┘é ┘äž»ž▒ž¼ž® žź┘å┘āž¦ž▒ ┘ü┘āž▒ž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘ā┘ä┘Ŗž®.

ž¦┘ä┘ģžĘ┘äž© ž¦┘äž▒ž¦ž©ž╣: ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž╣žĄž▒ ž¦┘䞣ž»┘Ŗž½

┘ģž╣ ┘ģžĘ┘äž╣ ž¦┘ä┘éž▒┘å ž¦┘äž│ž¦ž©ž╣ ž╣ž┤ž▒ ž©ž»žŻž¬ žŻ┘ł┘ä ž©┘łž¦ž»ž▒ ž¦┘äž½┘łž▒ž® ž╣┘ä┘ē ž¦┘䞣┘ā┘ģ ž¦┘ä┘ģ┘ä┘ā┘Ŗ ž¦┘ä┘ģžĘ┘ä┘é ┘łž¦┘äž░┘Ŗ ž│ž¦ž» žŻ┘łž▒┘łž©ž¦ žĘ┘łž¦┘ä ž│┘å┘Ŗ┘å ž╣ž»┘Ŗž»ž® ┘ł┘éž» ž║ž░ž¬ ┘ćž░┘ć ž¦┘äž½┘łž▒ž® ž¦┘äž¼ž░ž▒┘Ŗž® ž¦┘䞬žĄ┘łž▒ ┘ä┘ģ┘ü┘ć┘ł┘ģ ž¦┘äž│┘äžĘž® ┘łž¦┘äž╣┘䞦┘éž® ž©┘Ŗ┘å ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ ┘łž¦┘ä┘ģžŁ┘ā┘ł┘ģ ŌĆō ž¦┘äž»ž▒ž¦ž│ž¦ž¬ ┘łž¦┘䞯┘ü┘āž¦ž▒ ž¦┘䞬┘Ŗ žŻžĘ┘ä┘é┘枦 ž¦┘ä┘ü┘䞦ž│┘üž® ┘łž¦┘ä┘ģ┘ü┘āž▒┘Ŗ┘å ┘ü┘Ŗ ž░┘ä┘ā ž¦┘äž╣žĄž▒ žŁ┘Ŗž½ žĖ┘ćž▒ž¬ ž»ž╣┘łž® ž¦┘ä┘ü┘䞦ž│┘üž® (┘ä┘ł┘ā) ┘ü┘Ŗ ž¦┘åž¼┘䞬ž▒ž¦ ┘ł┘āž░ž¦ (┘ģ┘ł┘垬ž│┘Ŗ┘ā┘Ŗ┘ł) ┘ł(ž▒┘łž│┘ł) ┘ü┘Ŗ ┘üž▒┘åž│ž¦ ┘ģ┘å žŻž¼┘ä ž▓┘łž¦┘ä žŁ┘ā┘ģ ž¦┘ä┘ģ┘ä┘ā┘Ŗž¦ž¬ ž¦┘ä┘ģžĘ┘ä┘éž® [43].

┘ł┘āž¦┘å ž©┘Ŗ┘å žóž½ž¦ž▒ ž¬┘ä┘ā ž¦┘äž»ž╣┘łž¦ž¬ žŻ┘å┘枦 ┘ģ┘ćž»ž¬ ┘䞦┘垬ž┤ž¦ž▒ ž¬ž╣ž¦┘ä┘Ŗ┘ģ ž¦┘ä┘ģž░┘ćž© ž¦┘ä┘üž▒ž»┘Ŗ ž©┘ģž¦ ┘Ŗ┘é┘ł┘ģ ž╣┘ä┘Ŗ┘ć ┘ģ┘å ž¬┘ģž¼┘Ŗž» ┘ä┘ä┘üž▒ž» ┘łž¦┘ä┘åžĖž▒ žź┘ä┘Ŗ┘ć ž©ž¦ž╣ž¬ž©ž¦ž▒┘ć ┘ģžŁ┘łž▒ ž¦┘ä┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘䞦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗ ┘łž║ž¦┘Ŗž¬┘ćžī ž¦┘䞯┘ģž▒ ž¦┘äž░┘Ŗ žŻž»┘ē žź┘ä┘ē ž¬ž©┘ä┘łž▒ žŻ┘ü┘āž¦ž▒ ž¼ž»┘Ŗž»ž® žŁ┘ł┘ä žŻ┘ćž»ž¦┘ü ž¦┘äž│┘äžĘž® ┘ł┘łžĖž¦ž”┘ü ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘łž╣┘䞦┘鞬┘枦 ┘ģž╣ ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž»žī ┘łžĖ┘ćž▒ž¬ ┘ü┘āž▒ž® ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘䞣ž¦ž▒ž│ž® ž¦┘䞬┘Ŗ ž¬┘䞬ž▓┘ģ ž©ž¦žŁž¬ž▒ž¦┘ģ ž¦┘䞣┘é┘ł┘é ┘łž¦┘䞣ž▒┘Ŗž¦ž¬ ž¦┘äž╣ž¦┘ģž®žī ┘ā┘ģž¦ žŻ┘å┘枦 ž»┘üž╣ž¬ žŻ┘ŖžČž¦┘ŗ ž©┘ģž©ž»žŻ ž│┘Ŗž¦ž»ž® ž¦┘䞯┘ģž® žź┘ä┘ē ž¦┘ä┘łž¼┘łž» ┘ā┘鞦ž╣ž»ž® ž»ž│ž¬┘łž▒┘Ŗž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞬┘åžĖ┘Ŗ┘ģ ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒┘Ŗ ┘ä┘äž»┘ł┘äžī ž¬┘ä┘ā ž¦┘ä┘鞦ž╣ž»ž® ž¦┘䞬┘Ŗ ┘垦žČ┘ä ┘ģ┘å žŻž¼┘ä┘枦 ž¼ž¦┘å ž¼ž¦┘ā ž▒┘łž│┘ł ┘ü┘Ŗ ┘āž¬ž¦ž©┘ć (ž¦┘äž╣┘éž» ž¦┘䞦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗ)žī ┘ā┘ģž¦ ┘䞦 ┘Ŗ┘ģ┘ā┘å žźž║┘üž¦┘ä ž»┘łž▒ ┘ģž»ž▒ž│ž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž¦┘äžĘž©┘Ŗž╣┘Ŗ ┘ł┘åžĖž▒┘Ŗž¬┘枦 žŁ┘ł┘ä ž¦┘䞣┘é┘ł┘é ┘łž¦┘䞣ž▒┘Ŗž¦ž¬ žŁ┘Ŗž½ ┘Ŗž▒┘ē žŻžĄžŁž¦ž© ┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘åžĖž▒┘Ŗž® ž©┘łž¼┘łž» ┘鞦┘å┘ł┘å žĘž©┘Ŗž╣┘Ŗ ┘ä┘䞣┘é┘ł┘é ┘łž¦┘䞣ž▒┘Ŗž¦ž¬ ┘Ŗ┘åž©ž╣ ┘ģ┘å žĘž©┘Ŗž╣ž® ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å ┘ł┘Ŗž│ž©┘é ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® ┘ł┘Ŗž│┘ģ┘ł ž╣┘ä┘ē ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘łž╣┘ä┘ē ž░┘ä┘ā ┘łž¼ž© žŻ┘å ┘Ŗ┘ćž»┘ü ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å žź┘ä┘ē žŁ┘ģž¦┘Ŗž® ┘ćž░┘ć ž¦┘䞣┘é┘ł┘é ┘łž¦┘䞣ž▒┘Ŗž¦ž¬ ┘ł┘Ŗž¼ž© žŻ┘å ž¬┘é┘ł┘ģ ž¦┘ä┘åžĖ┘ģ ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒┘Ŗž® ž╣┘ä┘ē žŻž│ž¦ž│ žŁ┘ģž¦┘Ŗž¬┘枦 ┘łžź┘éž▒ž¦ž▒┘枦.

┘ł┘éž» ┘āž¦┘å (ž¬┘ł┘ģž¦ž│ ┘ć┘łž©ž▓) ┘ģ┘å ž»ž╣ž¦ž® ž¦┘䞣┘ā┘ģ ž¦┘ä┘ģžĘ┘ä┘é ┘äž»ž▒ž¼ž® žź┘å┘āž¦ž▒ ┘ü┘āž▒ž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘ā┘ä┘Ŗž®. ┘ł┘Ŗž¬┘äž«žĄ ┘ģž░┘ćž©┘ć ┘ü┘Ŗ žŻ┘å ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å žŻž│ž¦ž│┘ć ž¦┘ä┘é┘łž®žī žŻ┘Ŗ žŻ┘å ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘鞦┘å┘ł┘å ž¦┘䞯┘é┘ł┘ēžī ┘łžŻ┘å ž¦┘äž╣ž»ž¦┘äž® ž¬ž¬┘ł┘é┘ü ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž¦┘ä┘łžČž╣┘Ŗžī ┘łžŻ┘å┘ć ┘Ŗž¼ž© ž¦┘䞬ž▓ž¦┘ģ ┘鞦┘å┘ł┘å ž¦┘äž»┘ł┘äž® žŁž¬┘ē ┘ł┘ä┘ł ┘āž¦┘å ┘ģž«ž¦┘ä┘üž¦┘ŗ ┘ä┘äž»┘Ŗ┘å. ┘łž¬ž│ž¬┘åž» ┘åžĖž▒┘Ŗž¬┘ć žź┘ä┘ē ┘łž¼┘łž» ž╣┘éž» ž¦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗ ┘Ŗ┘åž▓┘ä ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ┘ü┘Ŗ┘ć ž╣┘å žŁž▒┘Ŗž¦ž¬┘ć┘ģ ┘āž¦┘ģ┘äž® ┘ä┘䞣ž¦┘ā┘ģ ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗž¬ž╣┘ćž» ž©žŁ┘ģž¦┘Ŗž¬┘ć┘ģ ┘ģ┘å ž©ž╣žČ┘ć┘ģ ž¦┘äž©ž╣žČ. ┘üž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ žźž░┘å ┘ä┘ć ž│┘äžĘž¦ž¬ ┘ģžĘ┘ä┘éž® ┘䞦 žŁž»┘łž» ┘ä┘枦 ž╣┘ä┘ē ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ┘łž╣┘ä┘ē žŻ┘ģ┘łž¦┘ä┘ć┘ģ ┘ł┘ģž╣ž¬┘éž»ž¦ž¬┘ć┘ģ ┘łžŻ┘ü┘āž¦ž▒┘ć┘ģžī ┘ł┘ć┘ł ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗž╣ž▒┘ü ž¦┘䞥┘łž¦ž© ┘łž¦┘äž«žĘžŻžī ┘łž¦┘ä┘ģž┤ž▒┘łž╣ ┘łž¦┘äž©ž¦žĘ┘äžī ┘łž¦┘äž╣┘éž» ž¦┘äž░┘Ŗ ┘Ŗž▒ž©žĘ ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» žź┘ä┘ē ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ć┘āž░ž¦ ┘䞦 ┘Ŗ┘å┘üžĄ┘ģ žĘž¦┘ä┘ģž¦ žŻ┘å ž¦┘äž»┘ł┘äž® ŌĆō žŻ┘Ŗ ž¦┘䞣ž¦┘ā┘ģ ŌĆō ┘é┘ł┘Ŗž® ┘ł┘鞦ž»ž▒ž® ž╣┘ä┘ē ž¬┘å┘ü┘Ŗž░┘ćžī ┘üžźž░ž¦ ┘ä┘ģ ž¬┘é┘ł ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž╣┘ä┘ē ž¬┘å┘ü┘Ŗž░┘ć ž╣ž»┘垦 žź┘ä┘ē žŁ┘Ŗž¦ž® ž¦┘ä┘ü┘łžČ┘ē ž¦┘äž©ž»ž¦ž”┘Ŗž®.

┘łž╣┘ä┘ē ž¦┘äž╣┘āž│ ž¬┘ģž¦┘ģž¦┘ŗ ┘āž¦┘å ┘ä┘ł┘ā ž«┘Ŗž▒ ┘ģ┘ģž½┘ä ┘ä┘ä┘ģž░┘ćž© ž¦┘䞣ž▒ ┘ü┘Ŗ ž¦┘åž¼┘䞬ž▒ž¦žī ┘łž╣┘ä┘ē ž¦┘äž▒ž║┘ģ ┘ģ┘å žŻ┘å┘ć ┘Ŗž¬┘ü┘é ┘ģž╣ ┘ć┘łž©ž│ ┘ü┘Ŗ ž¬žŻž│┘Ŗž│ ž¦┘ä┘ģž¼ž¬┘ģž╣ ž╣┘ä┘ē ┘łž¼┘łž» ž╣┘éž» ž¦ž¼ž¬┘ģž¦ž╣┘Ŗ ž¦┘垬┘é┘ä ž©┘ć ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ┘ģ┘å ž¦┘䞣┘Ŗž¦ž® ž¦┘äž©ž»ž¦ž”┘Ŗž® žź┘ä┘ē žŁ┘Ŗž¦ž® ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž®žī ┘üžź┘å┘ć ┘䞦 ┘Ŗž▒┘ē ┘ü┘Ŗ┘ć ┘ģž¦ ┘Ŗž╣žĘ┘Ŗ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž│┘äžĘž® ┘ģžĘ┘ä┘éž®žī ┘łžź┘å┘ģž¦ ┘Ŗž╣┘Ŗ┘å ┘ä┘枦 ž▒ž│ž¦┘äž® ┘ģžŁž»ž»ž® ž©žŻž║ž▒ž¦žČ ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘䞣┘ģž¦┘Ŗž® ┘łž¦┘䞯┘ģ┘å ┘łž¬žŁ┘é┘Ŗ┘é ž¦┘äž«┘Ŗž▒ ž¦┘äž╣ž¦┘ģ. ┘ł┘Ŗž▒┘ē ┘ä┘ł┘ā žŻ┘å ž¦┘䞣ž▒┘Ŗž® ┘ć┘Ŗ žŻž│ž¦ž│ ┘ł┘ćž»┘ü ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž®žī ┘łžŻ┘å ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž® ┘ģž¦ ┘鞦┘ģž¬ žź┘䞦 ┘䞣┘ģž¦┘Ŗž® ž¦┘䞣ž▒┘Ŗž¦ž¬ ž¦┘ä┘üž▒ž»┘Ŗž®žī ┘łžŻ┘å ž¦┘äž│┘äžĘž® žźž░ž¦ žŻž╣žĘ┘Ŗž¬ žź┘ä┘ē žŁž¦┘ā┘ģ ┘Ŗ┘ģž¦ž▒ž│┘枦 ┘üžź┘å ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ž¬ž©┘é┘ē ┘ä┘äž┤ž╣ž©.

┘ģ┘å ž░┘ä┘ā ┘ŖžĖ┘ćž▒ ž¦┘䞬┘鞦ž▒ž© ž©┘Ŗ┘å žŻ┘ü┘āž¦ž▒ ┘ä┘ł┘ā ž╣┘å ┘łžĖ┘Ŗ┘üž® ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘łž¬ž╣ž¦┘ä┘Ŗ┘ģ ┘ģž»ž▒ž│ž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž¦┘äžĘž©┘Ŗž╣┘Ŗžī žź┘䞦 žŻ┘å┘ć ┘Ŗž«ž¬┘ä┘ü ž╣┘å ┘ģ┘ģž½┘ä┘Ŗ ┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘ģž»ž▒ž│ž® ┘ü┘Ŗ žŻ┘å ┘ćžż┘䞦žĪ ┘Ŗž▒┘ł┘å žŻ┘å ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘ģ┘å ┘ģž╣žĘ┘Ŗž¦ž¬ ž¦┘äž╣┘é┘ä ž©┘Ŗ┘å┘ģž¦ ┘Ŗž╣ž»┘ć ┘ä┘ł┘ā ┘ģžĄ┘䞣ž® ž¬žŁ┘ģ┘Ŗ┘枦 ž¦┘äž¼┘ģž¦ž╣ž®žī žŻ┘Ŗ žŻ┘å ┘ä┘ł┘ā ┘Ŗž╣ž» ┘ģ┘å┘üž╣┘Ŗž¦┘ŗ ž╣┘ä┘ē ž«┘䞦┘ü ┘ģ┘ģž½┘ä┘Ŗ ┘ģž»ž▒ž│ž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž¦┘äžĘž©┘Ŗž╣┘Ŗ ž¦┘ä┘ģž½ž¦┘ä┘Ŗ┘Ŗ┘å[44].

┘łž┤┘Ŗž”ž¦┘ŗ ┘üž┤┘Ŗž”ž¦┘ŗ ž¦┘垬ž┤ž▒ž¬ ┘ćž░┘ć ž¦┘䞯┘ü┘āž¦ž▒ ┘łžŻžĄž©žŁž¬ ž©┘ģž½ž¦ž©ž® ┘ģž│┘ä┘ģž¦ž¬ ┘äž»┘ē ž¦┘äž┤ž╣┘łž© ž░┘ä┘ā žŻ┘å┘枦 žŻ┘Ŗ┘é┘垬 ž©žŻ┘å┘枦 ┘ä┘å ž¬žżž«ž░ ┘ł┘ä┘å ž¬ž¬┘ģ┘ā┘å ┘ģ┘å žŁ┘ģž¦┘Ŗž¬┘枦 žĘž¦┘ä┘ģž¦ ž©┘é┘Ŗž¬ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ü┘Ŗ ┘éž©žČž® ž┤ž«žĄ žŻ┘ł žĘž©┘éž® ┘ģž╣┘Ŗ┘åž®žī ┘łžĘž¦┘ä┘ģž¦ ž©┘é┘Ŗ ž¦┘ä┘垦ž│ ž©ž╣┘Ŗž»┘Ŗ┘å ž╣┘å ž¦┘ä┘ģž┤ž¦ž▒┘āž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž│┘äžĘž®žī ┘äž░┘ä┘ā ž©ž»žŻ ž¦┘äž╣┘ģ┘ä ž╣┘ä┘ē žŻ┘å ž¬ž▒┘ē ┘ćž░┘ć ž¦┘䞯┘ü┘āž¦ž▒ ž¦┘ä┘å┘łž▒žī ┘ł┘ü┘Ŗ ┘üž▒┘åž│ž¦ ž¼ž¦žĪž¬ ž½┘łž▒ž® ž╣ž¦┘ģ 1789 ┘ā┘垬┘Ŗž¼ž® ┘ģ┘åžĘ┘é┘Ŗž® ┘äž▒┘üžČ ž¦┘äž┤ž╣ž© ž¦┘ä┘üž▒┘åž│┘Ŗ ┘䞯ž│┘ä┘łž© ž¦┘䞣┘ā┘ģ žó┘åž░ž¦┘ā ┘łž¬┘ģ ┘łžČž╣ žŻž│ž│ ž¦┘䞣┘ā┘ģ ž¦┘äž¼ž»┘Ŗž» ┘łž¦┘䞬┘Ŗ ┘āž¦┘å ┘ģžĄž»ž▒┘枦 ┘ü┘äž│┘üž® ŌĆ£ž▒┘łž│┘łŌĆØžī ┘ü┘Ŗ┘ģž¦ ┘Ŗž¬ž╣┘ä┘é ž©žŁ┘é┘ł┘é ž¦┘äžź┘åž│ž¦┘å ┘łž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ┘üžŻ┘āž»ž¬ ž¦┘äžźž╣┘䞦┘垦ž¬ ž¦┘䞥ž¦ž»ž▒ž® žźž©ž¦┘å ž¬┘ä┘ā ž¦┘äž½┘łž▒ž® ┘łž©ž╣ž»┘枦 ž╣┘ä┘ē žŻ┘å ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž»ž® ┘ä┘䞯┘ģž® ┘łžŻ┘å žŁ┘é┘ł┘é ┘łžŁž▒┘Ŗž¦ž¬ ž¦┘䞯┘üž▒ž¦ž» ┘ü┘ł┘é ┘ā┘ä ž¦ž╣ž¬ž©ž¦ž▒. ┘łž¦┘ä┘Ŗ┘ł┘ģ ┘åž¼ž» ž¼┘ä ž¦┘äž»ž│ž¦ž¬┘Ŗž▒ ž¬┘éž▒ ž©┘ćž░┘ć ž¦┘ä┘é┘łž¦ž╣ž» ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒┘Ŗž® ž©┘ä ┘łž¬ž¼ž╣┘ä┘枦 ž©┘ģž½ž¦ž©ž® žĄ┘ģž¦┘ģ ž¦┘䞯┘ģž¦┘å ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž»┘ł┘äž®[45].

ž¦┘ä┘枦┘ģž┤

[1] ž». ž½ž▒┘łž¬ ž©ž»┘ł┘Ŗžī ž¦┘ä┘åžĖ┘ģ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž®žī ž¦┘äžĘž©ž╣ž® ž¦┘äž½ž¦┘äž½ž®žī ž»ž¦ž▒ ž¦┘ä┘å┘ćžČž® ž¦┘äž╣ž▒ž©┘Ŗž®žī ž¦┘ä┘鞦┘ćž▒ž® ž│┘åž® 1970 ŌĆō žĄ230.

[2] ž». ž╣ž©ž»ž¦┘äž║┘å┘Ŗ ž©ž│┘Ŗ┘ł┘å┘Ŗ ž╣ž©ž»ž¦┘ä┘ä┘ćžī ž¦┘ä┘åžĖ┘ģ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž® ┘łž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒┘Ŗžī ž¦┘äžĘž©ž╣ž® ž¦┘äž½ž¦┘å┘Ŗž®žī ┘ģ┘åž┤žŻž® ž¦┘ä┘ģž╣ž¦ž▒┘üžī ž¦┘䞦ž│┘ā┘åž»ž▒┘Ŗž®žī 1997- žĄ12.

[3] ž». ž╣žĄž¦┘ģ ž¦┘äž»ž©ž│žī ž¦┘ä┘åžĖ┘ģ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž®: ž│ž│ ž¦┘䞬┘åžĖ┘Ŗ┘ģ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗžī ž»ž¦ž▒ ž¦┘äž½┘鞦┘üž® ┘ä┘ä┘åž┤ž▒ ┘łž¦┘䞬┘łž▓┘Ŗž╣žī ž¦┘䞯ž▒ž»┘åžī 2010┘ģžī žĄ21.

[4] ž». ž½ž▒┘łž¬ ž©ž»┘ł┘Ŗžī ž¦┘ä┘åžĖ┘ģ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž®žī ┘ģž▒ž¼ž╣ ž│ž¦ž©┘éžī žĄ 149.

[5] ž║ž»ž¦┘ł┘Ŗ┘ć ž▒ž┤┘Ŗž»žī ┘ģž©ž»žŻ ž«žČ┘łž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘łž¬žĘž©┘Ŗ┘鞦ž¬┘ć ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒┘Ŗ ž¦┘䞦ž│┘䞦┘ģ┘Ŗžī ž▒ž│ž¦┘äž® ┘ģž¦ž¼ž│ž¬┘Ŗž▒žī ž¼ž¦┘ģž╣ž® ž¦┘äž¼ž▓ž¦ž”ž▒žī žĄ67-68.

[6] ž». ž│ž╣┘Ŗž» ž¦┘äž│┘Ŗž» ž╣┘ä┘ēžī ž¦┘ä┘ģž©ž¦ž»ž” ž¦┘䞯ž│ž¦ž│┘Ŗž® ┘ä┘ä┘åžĖ┘ģ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž® ┘łžŻ┘åžĖ┘ģž® ž¦┘䞣┘ā┘ģ ž¦┘ä┘ģž╣ž¦žĄž▒ž®žīž»ž¦ž▒ ž¦┘ä┘āž¬ž¦ž© ž¦┘䞣ž»┘Ŗž½žī ž¦┘ä┘鞦┘ćž▒ž®žī 2005žīžĄ16.

[7] ž║ž»ž¦┘ł┘Ŗ┘ć ž▒ž┤┘Ŗž» ŌĆō ž¦┘ä┘ģž▒ž¼ž╣ ž¦┘äž│ž¦ž©┘é- žĄ 68

[8] ž». ž╣ž©ž»ž¦┘äž¼┘ä┘Ŗ┘ä ┘ģžŁ┘ģž» ž╣┘ä┘Ŗ ŌĆō ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒┘Ŗ ŌĆō ┘ģ┘åž┤žŻž® ž¦┘ä┘ģž╣ž¦ž▒┘ü ŌĆō ž¦┘äžĘž©ž╣ž® ž¦┘äž½ž¦┘å┘Ŗž® ŌĆō 1997 žĄ103 .

[9] ž║ž»ž¦┘ł┘Ŗ┘ć ž▒ž┤┘Ŗž»žī ┘ģž▒ž¼ž╣ ž│ž¦ž©┘éžī žĄ68.

[10] ž».ž½ž▒┘łž¬ ž©ž»┘ł┘ēžī ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž®žī ┘ģž¼┘äž® žźž»ž¦ž▒ž® ┘éžČž¦┘Ŗž¦ ž¦┘䞣┘ā┘ł┘ģž®žī ž¦┘äž╣ž»ž» 3┘ł 4žī žĘž©ž╣ž® 1959žī žĄ54.

[11] ž». ┘ģžŁ┘ģž» ž╣ž©ž» ž¦┘ä┘äžĘ┘Ŗ┘üžī ž¦┘ä┘åžĖ┘ģ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž®žī ž¼ž¦┘ģž╣ž® ž¦┘ä┘ā┘ł┘Ŗž¬žī ž¦┘ä┘ā┘ł┘Ŗž¬žī 1997žī žĄ 115

[12] ž». žĘž╣┘Ŗ┘ģ┘ć ž¦┘äž¼ž▒┘üžī ┘ģž©ž»žŻ ž¦┘ä┘ģž┤ž▒┘łž╣┘Ŗž® ┘łž▒┘鞦ž©ž® ž¦┘ä┘éžČž¦žĪ ┘䞯ž╣┘ģž¦┘ä ž¦┘äžźž»ž¦ž▒ž® ž¦┘äž╣ž¦┘ģž®žī ┘ģž¼┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘łž¦┘䞦┘鞬žĄž¦ž»žī 1959žī žĄ857.

[13] ž». ┘ģžŁ┘ģž» ž╣ž©ž» ž¦┘ä┘äžĘ┘Ŗ┘üžī ž¦┘ä┘åžĖ┘ģ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž®žī ┘ģž▒ž¼ž╣ ž│ž¦ž©┘éžī žĄ 119 .

[14] ž». ž│┘ģ┘Ŗž▒ ž╣ž¦┘ä┘Ŗž®žī ┘åžĖž▒┘Ŗž® ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ŌĆō ž»ž▒ž¦ž│ž® ┘ģ┘鞦ž▒┘åž® ŌĆō ž¦┘ä┘ģžżž│ž│ž® ž¦┘äž¼ž¦┘ģž╣┘Ŗž® ┘ä┘äž»ž▒ž¦ž│ž¦ž¬ ┘łž¦┘ä┘åž┤ž▒ ┘łž¦┘䞬┘łž▓┘Ŗž╣žī ž©┘Ŗž▒┘łž¬žī ž¦┘äžĘž©ž╣ž® ž¦┘䞯┘ł┘ä┘ē 1988. žĄ 79.

[15 ] ž».ž½ž▒┘łž¬ ž©ž»┘ł┘Ŗžī ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž®žī ┘ģž¼┘äž® žźž»ž¦ž▒ž® ┘éžČž¦┘Ŗž¦ ž¦┘䞣┘ā┘ł┘ģž®žī ž¦┘äž│┘åž® 3žī ž¦┘äž╣ž»ž» 3-4žī 1959žī žĄ28

[16]]L.Duguit lecons de droit publie general 1926,P,277,- P278

[17] ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘łž¦┘䞯ž│žĘ┘łž▒ž® : žŻž▒┘åž│ž¬ ┘āž¦ž│┘Ŗž▒┘łžī ž¬ž▒ž¼┘ģž®žī žŻžŁ┘ģž» žŁ┘ģž»┘Ŗ ┘ģžŁ┘ģ┘łž»žī ž¦┘ä┘ć┘Ŗž”ž® ž¦┘ä┘ģžĄž▒┘Ŗž® ž¦┘äž╣ž¦┘ģž® ┘ä┘ä┘āž¬ž¦ž©žī ž¦┘ä┘鞦┘ćž▒ž®žī ž│┘åž® 1975žī žĄžī100.

[18] ž».ž╣┘ģž▒ žŻžŁ┘ģž» ┘éž»┘łž▒žī ž┤┘ā┘ä ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘łžŻž½ž▒┘ć ┘ü┘Ŗ ž¬┘åžĖ┘Ŗ┘ģ ┘ģž▒┘ü┘é ž¦┘䞯┘ģ┘åŌĆØžī┘ģ┘āž¬ž©ž® ┘ģž»ž©┘ł┘ä┘Ŗžī ž¦┘ä┘鞦┘ćž▒ž®žī žĘ 1žī 1997žī žĄ 31-32 .

[19]┘å┘Ŗ┘ā┘ł┘䞦 ┘ģž¦┘ā┘Ŗž¦ ┘ü┘ä┘ä┘Ŗ: ž¦┘䞯┘ģ┘Ŗž▒žī ž¬ž▒ž¼┘ģž® ┘ģžŁ┘ģž» ┘ģž«ž¬ž¦ž▒ ŌĆō ┘ģ┘āž¬ž©ž® ž¦┘䞯┘åž¼┘ä┘ł ž¦┘ä┘ģžĄž▒┘Ŗž®žī 1958žī ž¦┘äž©ž¦ž© ž¦┘äž╣ž¦ž┤ž▒žī žĄ 278žī ┘ł┘ģž¦ ž©ž╣ž»┘枦

[20] ┘ģ┘ł┘垬ž│┘ā┘Ŗ┘ł ┘ü┘é┘Ŗ┘ć ┘üž▒┘åž│┘Ŗ ┘ģ┘å žŻž│ž▒ž® ┘üž▒┘åž│┘Ŗž® ž╣ž▒┘Ŗ┘éž®žī ┘ł┘äž» ┘ü┘Ŗ ž©┘łž▒ž»┘ł ž╣ž¦┘ģ 1689žī ┘łž¬┘ł┘ü┘Ŗ ┘ü┘Ŗ ž©ž¦ž▒┘Ŗž│ ž╣ž¦┘ģ 1755žī ┘ł┘éž» ┘łžČž╣ ž½┘䞦ž½ž® ┘ģžż┘ä┘üž¦ž¬ ┘ģ┘ć┘ģž® ┘ł┘ć┘Ŗ: ŌĆ£ž¦┘äž«žĘž¦ž©ž¦ž¬ ž¦┘ä┘üž¦ž▒ž│┘Ŗž®ŌĆØžī ┘ł ŌĆ£žŻž│ž©ž¦ž© ž╣žĖ┘ģž® ž¦┘äž▒┘ł┘ģž¦┘å ┘łž¦┘åžŁžĘž¦žĘ┘ć┘ģŌĆØžī ž½┘ģ ┘āž¬ž¦ž© ŌĆ£ž▒┘łžŁ ž¦┘ä┘é┘łž¦┘å┘Ŗ┘åŌĆØžī ┘ł┘ć┘ł žóž«ž▒ ┘łžŻ┘ć┘ģ ┘ģžż┘ä┘üž¦ž¬┘ć.

[21] ž». ž╣┘ģž▒ žŻžŁ┘ģž» ┘éž»┘łž▒žī ŌĆ£ž┤┘ā┘ä ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘łžŻž½ž▒┘ć ┘ü┘Ŗ ž¬┘åžĖ┘Ŗ┘ģ ┘ģž▒┘ü┘é ž¦┘䞯┘ģ┘åŌĆØžī ┘ģ┘āž¬ž©ž® ┘ģž»ž©┘ł┘ä┘Ŗžī ž¦┘ä┘鞦┘ćž▒ž®žī 1997žī žĄ 30-32.

[22] ž». ž½ž▒┘łž¬ ž©ž»┘ł┘Ŗžī ž¦┘ä┘åžĖ┘ģ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž®žī ž│┘åž® 1958žī žĄ 25 ┘ł┘ģž¦ ž©ž╣ž»┘枦 .

[23] ž». ž½ž▒┘łž¬ ž©ž»┘ł┘Ŗžī ┘ģž¼┘äž® žźž»ž¦ž▒ž® ┘éžČž¦┘Ŗž¦ ž¦┘äž»┘ł┘äž®žīž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž®žī ž¦┘äž╣ž»ž» ž¦┘äž½ž¦┘äž½ ┘łž¦┘äž▒ž¦ž©ž╣žī 1959žī žĄ31.

[24] ž». ž½ž▒┘łž¬ ž©ž»┘ł┘Ŗžī ž¦┘ä┘åžĖ┘ģ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž®žī ┘ģž▒ž¼ž╣ ž│ž¦ž©┘éžī žĄ 33.

[25] ž». ž╣ž©ž» ž¦┘ä┘āž▒┘Ŗ┘ģ ž▓┘Ŗž»ž¦┘å : ž¦┘ä┘üž▒ž» ┘łž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ü┘Ŗ ž¦┘äž┤ž▒┘Ŗž╣ž® ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ┘Ŗž®žī žĄ 10.

[26] ž».ž╣┘ģž▒ žŻžŁ┘ģž» ┘éž»┘łž▒žī ┘ģž▒ž¼ž╣ ž│ž¦ž©┘éžī žĄ 34.

[27] ž». žŻž©┘ł ž¦┘䞯ž╣┘ä┘ē ž¦┘ä┘ģ┘łž»┘łž»┘Ŗ : ┘åžĖž▒┘Ŗž® ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž®žī ž¦┘äž»ž¦ž▒ ž¦┘äž│ž╣┘łž»┘Ŗž® ┘ä┘ä┘åž┤ž▒ ┘łž¦┘䞬┘łž▓┘Ŗž╣žī ž¼ž»ž® ž¦┘äžĘž©ž╣ž® ž¦┘䞯┘ł┘ä┘ēžī ž│┘åž® 1985žī žĄ 5.

[28] ž». ┘ģžŁ┘ģž» žŁž│┘å ┘ć┘Ŗ┘ā┘ä : ž¦┘䞣┘ā┘ł┘ģž® ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ┘Ŗž®žī ž»ž¦ž▒ ž¦┘ä┘ģž╣ž¦ž▒┘üžī ž¦┘äžĘž©ž╣ž® ž¦┘äž½ž¦┘å┘Ŗž®žī ž│┘åž® 1983žī žĄ 37.

[29] ž». ž╣ž©ž» ž¦┘äž▒ž▓ž¦┘é žŻžŁ┘ģž» ž¦┘äž│┘å┘ć┘łž▒┘Ŗ : ┘ü┘é┘ć ž¦┘äž«┘䞦┘üž® ┘łž¬žĘ┘łž▒┘枦žī ž¦┘ä┘ć┘Ŗž”ž® ž¦┘ä┘ģžĄž▒┘Ŗž® ž¦┘äž╣ž¦┘ģž® ┘ä┘ä┘āž¬ž¦ž©žī 1989žī žĄ 63.

[30] ž│┘łž▒ž® ž¦┘ä┘åž│ž¦žĪ (32).

[31] žŻž«ž▒ž¼┘ć ž¦┘äž┤┘Ŗž«ž¦┘å.

[32] ž│┘łž▒ž® ž¦┘ä┘ģž¦ž”ž»ž® (38).

[33] ž│┘łž▒ž® ž¦┘ä┘ģ┘ä┘ā (15).

[34] ž│┘łž▒ž® žó┘ä ž╣┘ģž▒ž¦┘å (103).

[35] ž│┘łž▒ž® ž¦┘äž©┘éž▒ž® (256).

[36] ž│┘łž▒ž® ž¦┘ä┘å┘łž▒ (27žī 28 ).

[37] ž». ž½ž▒┘łž¬ ž©ž»┘ł┘Ŗžī ž¦┘ä┘åžĖ┘ģ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž®žī ┘ģž▒ž¼ž╣ ž│ž¦ž©┘éžī žĄ 34-36.

[38] ž». ┘üžżž¦ž» ž¦┘äž╣žĘž¦ž▒žī ŌĆ£ž¦┘ä┘åžĖ┘ģ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž® ┘łž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒┘ŖŌĆØžī ž»ž¦ž▒ ž¦┘ä┘å┘ćžČž® ž¦┘äž╣ž▒ž©┘Ŗž®žī ž¦┘ä┘鞦┘ćž▒ž®žī 1965 ŌĆō 1966žī žĄ 128-136 ┘ł┘ģž¦ ž©ž╣ž»┘枦.

[39] ž».ž╣┘ģž▒ žŻžŁ┘ģž» ┘éž»┘łž▒žī ž┤┘ā┘ä ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘łžŻž½ž▒┘ć ┘ü┘Ŗ ž¬┘åžĖ┘Ŗ┘ģ ┘ģž▒┘ü┘é ž¦┘䞯┘ģ┘åžī ┘ģž▒ž¼ž╣ ž│ž¦ž©┘éžī žĄ 36-37.

[40] ž¼ž¦┘å ž¼ž¦┘ā ž┤┘ł┘üž¦┘ä┘Ŗ┘Ŗž® : ž¬ž¦ž▒┘Ŗž« ž¦┘ä┘ü┘āž▒ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗžī ž¬ž▒ž¼┘ģž® ž». ┘ģžŁ┘ģž» ž╣ž▒ž©žī ž¦┘äžĘž©ž╣ž® ž¦┘䞯┘ł┘ä┘ēžī ž¦┘ä┘ģžżž│ž│ž® ž¦┘äž¼ž¦┘ģž╣┘Ŗž® ┘ä┘äž»ž▒ž¦ž│ž¦ž¬ ┘łž¦┘ä┘åž┤ž▒žī ž©┘Ŗž▒ž¬žī 1985žī žĄ 143.

[41] ž║ž»ž¦┘ł┘Ŗž® ž▒ž┤┘Ŗž»žī┘ģž©ž»žŻ ž«žČ┘łž╣ ž¦┘äž»┘ł┘äž® ┘ä┘ä┘鞦┘å┘ł┘å ┘łž¬žĘž©┘Ŗ┘鞦ž¬┘ć ┘ü┘Ŗ ž¦┘ä┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘äž»ž│ž¬┘łž▒┘Ŗ ž¦┘䞦ž│┘䞦┘ģ┘Ŗžī ┘ģž▒ž¼ž╣ ž│ž¦ž©┘éžī žĄ 75.

[42] ┘ģ┘å ┘ćž░ž¦ ž¦┘äž▒žŻ┘Ŗ ž¦┘äž©ž▒┘łž¬ž│ž¬ž¦┘垬┘Ŗž¦ž¬ ┘ć┘łž¬┘ģž¦┘å ŌĆō ┘ł┘䞦┘åž¼┘Ŗž® ŌĆō ž▒ž¦ž¼ž╣ ž¼ž¦┘å┘Ŗž®žī ┘łž¬ž¦ž▒┘Ŗž« ž¦┘äž╣┘ä┘ł┘ģ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž® ŌĆōž¦┘äžĘž©ž╣ž® ž¦┘äž«ž¦┘ģž│ž® ŌĆō ž¦┘äž¼ž▓žĪ ž¦┘äž½ž¦┘å┘Ŗ ŌĆōžĄ 30 ┘ł┘ģž¦ ž©ž╣ž»┘枦 .

[43] ┘ģ┘å ┘ćž░ž¦ ž¦┘äž▒žŻ┘Ŗ ž¦┘ä┘āž¦ž½┘ł┘ä┘Ŗ┘ā┘Ŗ ž│┘łž▒ž¦ž▓žī ž▒ž¦ž¼ž╣ ┘ü┘Ŗ ž¬┘üžĄ┘Ŗ┘ä žóž▒ž¦ž”┘ć ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž® ž¼ž¦┘å┘Ŗž®žī ž¦┘ä┘ģž▒ž¼ž╣ ž¦┘äž│ž¦ž©┘éžī ž¦┘äž¼ž▓žĪ ž¦┘äž½ž¦┘å┘Ŗžī žĄ 62 ┘ł┘ģž¦ ž©ž╣ž»┘枦žī ┘ģ┘łž│┘āž¦žī ž¬ž¦ž▒┘Ŗž« ž¦┘ä┘ģž░ž¦┘ćž© ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗž®žī žĄ 144.

[44] ž». ┘ģ┘å┘Ŗž▒ žŁ┘ģ┘Ŗž» ž¦┘äž©┘Ŗž¦┘å┘Ŗžī ž¦┘ä┘åžĖž¦┘ģ ž¦┘äž│┘Ŗž¦ž│┘Ŗ ž¦┘äžźž│┘䞦┘ģ┘Ŗ ž©ž¦┘äž»┘ł┘äž® ž¦┘ä┘鞦┘å┘ł┘å┘Ŗž®žī ž»ž¦ž▒ ž¦┘ä┘åž┤ž▒ ž¦┘䞯ž▒ž»┘åžī ž¦┘äžĘž©ž╣ž® ž¦┘äž½ž¦┘å┘Ŗž® 1414┘ć┘Ćžī žĄ22.

[45] ž». ž║ž»ž¦┘ł┘Ŗž® ž▒ž┤┘Ŗž»žī ┘ģž▒ž¼ž╣ ž│ž¦ž©┘éžī žĄ 75-76

[46] ž¦┘äžóž▒ž¦žĪ ž¦┘ä┘łž¦ž▒ž»ž® ž¬ž╣ž©ž▒ ž╣┘å žŻžĄžŁž¦ž©┘枦 ┘ł┘䞦 ž¬ž╣ž©ž▒ ž©ž¦┘äžČž▒┘łž▒ž® ž╣┘å ž¦┘ä┘ģž╣┘ćž» ž¦┘ä┘ģžĄž▒┘Ŗ ┘ä┘äž»ž▒ž¦ž│ž¦ž¬.