نحن والعالم عدد 23 أكتوبر 2025

يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 17 أكتوبر 2025 إلى 23 أكتوبر 2025

تعيش الساحة الدولية أسبوعاً حافلاً بالتحولات: في أمريكا، يتصاعد الغضب الشعبي مع مظاهرات “لا ملوك” ضد ما يُوصف بتوجهات ترامب السلطوية، بينما يحاول البيت الأبيض احتواء التوتر مع الصين وإدارة مفاوضات غزة الحساسة، بينما تسعى بلاك روك لاحتكار البنية الأساسية للكهرباء في أمريكا، في أجندة مريبة، ليس فقط أمريكياً، ولكن عالمياً.

في الشرق الأوسط، سوريا تتأرجح بين خطوات الإصلاح ومحاولات الترميم بعد تقديرات كارثية لتكاليف الإعمار، فضلاً عن تحديات التعاطي مع المقاتلين الأجانب، في حين تواصل تركيا تعزيز نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي.

أما إيران، فتغلق صفحة القرار الأممي 2231 وتعلن مرحلة جديدة من المواجهة مع الغرب.

وعلى الجانب الإفريقي، تبرز مشاريع اقتصادية جريئة — من منصة الكوميسا الرقمية إلى توسع كوكاكولا — تعكس رغبة القارة في الاستقلال عن النظام المالي العالمي التقليدي، فضلاً عن الاتجاه لتطوير نماذج في الذكاء الاصطناعي تعتمد على التطبيقات الرائدة بدلاً من السعي نحو إنشاء مراكز بيانات عملاقة.

أمريكا

تعيش الولايات المتحدة لحظة مشحونة بين غليان الشارع وتصاعد التوترات الدولية؛ ففي الداخل، خرج ملايين الأمريكيين في مظاهرات “لا ملوك” رفضاً لما يرونه نزعة سلطوية لدى ترامب، بينما يواجه الرئيس احتجاجاتهم بالاستخفاف والاتهامات. وفي الوقت ذاته، يثار جدل كبير حول توجه شركة بلاك روك العملاقة لإدارة الأصول للاستحواذ على البنية الأساسية للكهرباء في الولايات المتحدة، في شبهة احتكارية واضحة لها ما بعدها فيما يتعلق بمثل هذه الشركات العملاقة، في أمريكا والعالم.

وفي الخارج، تواصل واشنطن إدارة صراعاتها على جبهات متعددة — من مفاوضات غزة التي أعادت ترامب إلى قلب الدبلوماسية، إلى تحذيراتها من “انفصال اقتصادي عالمي” عن الصين.

وبينما تتوسع سياسات الهوية داخلياً، كما في قانون مكافحة معاداة السامية بكاليفورنيا، تبدو أمريكا أمام مفترق جديد بين إصلاح ديمقراطيتها المتصدعة وفرض نموذجها على عالم أكثر انقساماً.

ملايين الأمريكيين يتظاهرون في جميع الولايات تحت شعار “لا ملوك” رفضاً لنزعة ترامب السلطوية

شهدت الولايات المتحدة، السبت 18 أكتوبر 2025، مظاهرات حاشدة عُرفت باسم “No Kings” (لا ملوك)، شارك فيها ملايين المواطنين في الولايات الـ50، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”انزلاق البلاد نحو الحكم السلطوي” في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفع المحتجون شعارات أبرزها: “لا ملوك في أمريكا” و*”قاوموا الفاشية”*، مؤكدين أن الولايات المتحدة تأسست على مبدأ رفض الحكم الفردي. ووفق تقديرات المنظمين، فقد تجاوز عدد المشاركين سبعة ملايين شخص، في واحدة من أكبر موجات الاحتجاج في تاريخ البلاد الحديث.

تنوّعت أشكال المشاركة بين مظاهرات جماهيرية في واشنطن، نيويورك، شيكاغو، سان فرانسيسكو، وأتلانتا، وفعاليات رمزية حمل فيها المحتجون نسخة عملاقة من الديباجة الدستورية الأمريكية للتوقيع عليها، إلى جانب عروض موسيقية ومسيرات بزيّ ضفادع مطاطية أصبحت رمزاً للاحتجاج منذ انطلاقها في بورتلاند.

في شيكاغو، قدّر عدد المتظاهرين بنحو 100 ألف شخص، هتفوا ضد عسكرة المدن الفدرالية، ورددوا شعارات غاضبة ضد ترامب، بينما صرّح العمدة براندون جونسون بأن “الإدارة الحالية تريد إعادة إشعال الحرب الأهلية الأمريكية، ونحن هنا لنقول لا”.

أما في لوس أنجلوس، فشارك كبار السن والشباب على السواء، من بينهم امرأة تبلغ 72 عاماً قالت إنها شاركت في 42 مظاهرة منذ تولي ترامب السلطة، مؤكدة أن “الاحتجاج السلمي حقّ دستوري، وأننا لسنا خائفين بل قلقون على حرية التعبير”.

وفي واشنطن العاصمة، احتشد أكثر من 200 ألف شخص قرب مبنى الكونغرس، حيث شارك عدد من الشخصيات السياسية البارزة، منهم أعضاء مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وتشاك شومر وكريس ميرفي، مؤكدين أن التظاهرات “دفاع عن الديمقراطية لا كراهية لأمريكا”. وقال ساندرز:

“نخرج اليوم لأننا نحب أمريكا، ولن نسمح بتحويلها إلى مملكة أو دكتاتورية”.

وتأتي هذه الموجة بعد أشهر من توترات سياسية داخلية حادة، شملت إغلاق الحكومة الفدرالية، المستمر منذ أكثر من ثلاث أسابيع، وتصاعد الخلافات حول نشر الحرس الوطني في المدن الكبرى. وقد حاول ترامب وحلفاؤه تصوير المظاهرات بأنها “مدفوعة من جماعات يسارية متطرفة”، لكن المنظمين شددوا على سلميتها، مؤكدين أن شعارهم “لا ملوك” يرمز إلى رفض تركّز السلطة في يد شخص واحد.

ويُنظر إلى مظاهرات “لا ملوك” على أنها أوسع تعبير جماهيري عن القلق من تراجع القيم الديمقراطية في الولايات المتحدة، ورسالة مباشرة إلى الإدارة الأمريكية بأن الشعب “لن يخضع للخوف، ولن يقبل بحكم الفرد”. كما تعبّر عن استياء شعبي واسع من توجهات يصفها كثيرون بأنها تقوّض المبادئ الديمقراطية الأمريكية التقليدية، مثل فصل السلطات والمساءلة السياسية. و تُبرز الاحتجاجات انقساماً سياسيّاً حادّاً في الداخل الأمريكي بين من يعتبر أن الرئيس ترامب يتجاوز سلطاته، ومن يراه بطلاً يحاول إصلاح جهاز الدولة.

ترامب يهاجم احتجاجات “لا ملوك”: مزحة صغيرة وممولة من اليسار الراديكالي

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية المظاهرات الحاشدة التي اجتاحت المدن الأمريكية تحت شعار “لا ملوك”

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من فلوريدا إلى واشنطن، قال ترامب إن الاحتجاجات “ليست سوى مزحة”، مضيفاً:

“أنا لست ملكاً، ولم أكن كذلك يوماً. ما يُقال عني مبالغ فيه إلى حدّ السخرية”.

واتهم ترامب منظمي المظاهرات بتلقي تمويل خارجي، قائلاً:

“نظرت إلى اللافتات الجديدة والمشاركين… لا يمثلون هذا البلد. أعتقد أن [جورج] سوروس ومجموعات يسارية متطرفة أخرى يقفون وراء تمويلها”.

كما نشر ترامب عبر حساباته الرسمية مقاطع وصوراً مولّدة بالذكاء الاصطناعي، يظهر فيها مرتدياً زي طيّار مقاتل يلقي فيها بالقاذورات على المتظاهرين، وأخرى يرتدي فيها تاجاً أمام البيت الأبيض، في ردّ ساخر على وصف خصومه له بـ”الملك”.

ورغم وصفه للمظاهرات بأنها “صغيرة وغير فعالة”، أكد المنظمون أن المسيرات شملت جميع الولايات الخمسين، من نيويورك وواشنطن إلى لوس أنجلوس وشيكاغو، ورفعت خلالها شعارات مثل “هكذا تبدو الديمقراطية” و*”لا كراهية ولا خوف – المهاجرون مرحّب بهم هنا”*.

وجاءت هذه الموجة من الاحتجاجات في إطار تصاعد الغضب الشعبي من محاولات توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، وتآكل المؤسسات الديمقراطية في البلاد، بحسب القائمين على الحراك الذين أكدوا أن حركتهم “سلمية ومدافعة عن قيم الجمهورية الأمريكية ضد أي نزعة ملكية أو فردية في الحكم”.

كوشنر وويتكوف يكشفان كواليس “صفقة غزة”: مفاوضات سرّية، ضغوط على نتنياهو، ومكالمة ترامب التي غيّرت مسار الحرب

في مقابلة مطوّلة مع برنامج 60 Minutes Overtime، كشف جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ورجل الأعمال الأمريكي ستيف ويتكوف، تفاصيل غير مسبوقة عن المفاوضات السرّية التي قادت إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، مشيرين إلى الدور المحوري الذي لعبه ترامب شخصياً في توجيه مجريات التفاوض وتوحيد الموقف العربي والإسرائيلي.

من الفوضى إلى الفرصة

بدأ اللقاء بسرد كيف انطلقت الجهود في “المرحلة الثانية” من خطة السلام، وسط تحديات إنسانية وأمنية معقدة. وأوضح كوشنر أنه كان يناقش مع ويتكوف منذ الفجر سبل إيصال المساعدات إلى غزة وتجاوز سوء الفهم بين الأطراف الدولية، مشيراً إلى أن غياب التنسيق بين الأمم المتحدة، وتركيا، والوسطاء العرب كان يعطل العمل الإغاثي.

ورأى كوشنر أن نجاح أي مفاوضات في الشرق الأوسط يتطلب “التعامل ببراغماتية واقعية”، على غرار ما تبناه ترامب في ولايته الأولى، أي التركيز على المصالح المشتركة بدل الخطابات الأخلاقية، وبناء الثقة عبر العمل المباشر لا عبر المحاضرات السياسية.

التحول الحاسم: قصف الدوحة ومكالمة ترامب

روى ويتكوف أن القصف الإسرائيلي لمقر المفاوضين في الدوحة شكّل “نقطة تحول مأساوية”، إذ دمّر الثقة بين قطر وإسرائيل وكاد ينسف المفاوضات بالكامل. وأوضح أن الرئيس ترامب غضب بشدة من نتنياهو بعد الحادثة، وطلب منه تقديم اعتذار رسمي لقطر لاستعادة الثقة.

وقال كوشنر إن “تلك المكالمة بين ترامب ونتنياهو كانت اللحظة الفاصلة التي أعادت قطر إلى الطاولة”، مؤكداً أن الاعتذار فتح الباب أمام صياغة خطة جديدة جمعت بين اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في وثيقة واحدة.

خطة العشرين نقطة: عزل حماس دولياً

بعد الأزمة، عرض كوشنر وويتكوف على ترامب خطة من 20 نقطة لتسريع المفاوضات وتجنب التفاصيل التقنية التي عطلت جهود السلام سابقاً.

بموجب الخطة، وافقت إسرائيل على وقف القصف، مقابل إفراج حماس عن 48 رهينة (20 أحياء و28 جثامين)، فيما التزمت الدول العربية بدعم الاتفاق. وأدى ذلك إلى تحول عالمي في ميزان العزلة: فبعد أن كانت إسرائيل معزولة دبلوماسياً، أصبحت حماس هي المعزولة، بعد تأييد عربي واسع للخطة الأمريكية.

اللقاء التاريخي مع حماس

اعترف كوشنر بأن لقاء وفد أمريكي مباشر مع ممثلي حماس في شرم الشيخ كان “قراراً جريئاً” لم يجرؤ عليه الدبلوماسيون الأمريكيون سابقاً.

وقال ويتكوف إن “المفاوض الرئيسي من حماس فقد ابنه في القصف الإسرائيلي، وأنا أيضاً فقدت ابني، وحين تحدثنا كآباء، تحولت الجلسة من مفاوضة مع منظمة إرهابية إلى حوار إنساني بين شخصين مجروحين”.

وأضاف كوشنر أن هذا التبادل الإنساني كسر الجليد وفتح باب الثقة، لدرجة أن “ممثلين من قطر وإسرائيل عانقوا بعضهم بعد التوقيع”، في مشهد وصفه بأنه “كان يمكن أن يلهم العالم لو شاهده”.

تحديات إعادة الإعمار

تحدث ويتكوف عن خطة إعادة إعمار غزة، موضحاً أن التكلفة التقديرية تبلغ نحو 50 مليار دولار، ستموَّل من دول الخليج وأوروبا.

وأكد أن الأولوية الآن هي لإيصال المساعدات وتأمين المناطق من الذخائر غير المنفجرة، مع تأسيس “مجلس السلام” ليشرف على العقود بآلية شفافة تمنع الفساد.

وقال كوشنر: “هدفنا بناء حكومة شفافة وقوة شرطة فلسطينية محلية، بمساعدة مصر والأردن وتركيا وإندونيسيا، لضمان استقرار دائم”.

خطة الاستقرار ونزع السلاح

وفق الخطة الأمريكية، سيتم إنشاء قوة استقرار دولية لتأسيس شرطة فلسطينية، يليها برنامج عفو ونزع سلاح لحركة حماس مقابل ضمانات أمنية أمريكية.

وقال كوشنر إن ترامب حذر: “حماس يجب أن تنزع سلاحها، وإلا سنفعل نحن ذلك — وربما بالقوة.”

وأوضح أن إرسال قوات أمريكية إلى غزة “أمر غير مرجح للغاية”، لكن هناك برنامج شراء سلاح مقابل عفو قيد التنفيذ.

التحديات المتبقية

رغم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح، أشار كوشنر إلى أن “المرحلة الثانية أصعب”، إذ تسعى واشنطن إلى بناء حكومة فلسطينية جديدة من الصفر، وسط فوضى أمنية ناتجة عن ضعف حماس وبروز فصائل مسلحة جديدة.

وأكد أن “النجاح الحقيقي سيكون عندما تصبح غزة آمنة، وتفقد حماس قدرتها على التهديد”.

الآفاق المستقبلية

تطرق كوشنر في نهاية المقابلة إلى آماله بتوسيع موجة “السلام المعدي”، قائلاً إن البيت الأبيض يتلقى اتصالات من قادة يسعون لاتفاقات مماثلة في أوكرانيا، والمغرب، وحتى إيران.

واختتم بالقول: “رؤية الرهائن يعودون كانت أعظم شرف في حياتي. مهما كان الثمن، كان علينا أن نكمل الطريق، لأن الأمل كان أقوى من المستحيل.”

تعليق المعهد المصري

تأتي هذه المقابلة على البرنامج الأشهر على قناة CBS 60 دقيقة، بعد وقت قليل من استحواذ الملياردير الأمريكي الداعم للصهيونية، والمؤسس لشركة أوراكل العملاقة، لاري إليسون على القناة، ضمن صفقة شراء عدد من المنصات الإعلامية الأخرى، ومنها “تيك توك”، ثم تعيين الإعلامية ذات الميول الصهيونية الكبيرة … في قيادة القناة. بدأت القناة مباشرة في الترويج للسردية الصهيونية، والترويج لها بوضوح.

في هذا الإطار جاءت المقابلة التي ظهر منها التماهي التام بين الأجندتين الأمريكية والصهيونية، كما أظهرت وكأن ويتكوف وكوشنر يجوبان العالم ويحلان مشكلاته من شرقه وغربه، بدبلومسية تقوم، كما قال كوشنر، على الصفقات والمصالح وليس على القيم والمبادئ!

ترامب ينفي تقرير “وول ستريت جورنال” حول السماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بشأن سماح واشنطن لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا، واصفاً التقرير بأنه “كاذب تماماً”.

وقال ترامب في تدوينة عبر منصة Truth Social:

“لا علاقة للولايات المتحدة بتلك الصواريخ، ولا نعلم من أين أتت أو كيف تستخدمها أوكرانيا.”

وكانت الصحيفة قد نقلت عن مصادر أن الإدارة الأمريكية رفعت قيوداً على استخدام كييف لصواريخ بعيدة المدى، أبرزها “ستورم شادو”، وذلك بعد نقل سلطة تنسيق الضربات من وزير الحرب بيت هيغسيث إلى القائد العام للقيادة الأوروبية للقوات الأمريكية أليكوس غرينكيفيتش.

ووفق التقرير، اتُخذ القرار قبيل لقاء ترامب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث طلب الأخير تزويد بلاده بصواريخ توماهوك.

إلا أن تقارير أخرى، منها ما نشرته سي إن إن، أكدت أن ترامب أبلغ زيلينسكي صراحة خلال اجتماع 17 أكتوبر بأن بلاده لن تزود كييف بصواريخ بعيدة المدى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة “بحاجة إليها بنفسها”.

وفي موسكو، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن توريد هذه الصواريخ إلى أوكرانيا سيضر بالعلاقات بين واشنطن وموسكو، مؤكداً أن استخدامها دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين “غير ممكن عملياً”.

“بلاك روك” تقترب من السيطرة على مفاصل الطاقة الأميركية عبر صفقات بمليارات الدولارات – أجندة اقتصادية أم السعي نحو هيمنة سياسية؟

تشهد الولايات المتحدة واحدة من أضخم موجات الاستحواذ في تاريخ قطاع الطاقة، تقودها شركة إدارة الأصول العالمية BlackRock عبر ذراعها الاستثمارية Global Infrastructure Partners (GIP)، في إطار ما تصفه الشركة بأنه “استثمار في مستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي”، بينما يرى منتقدون أن ما يجري “خطة خفية للهيمنة على شبكة الكهرباء الأميركية”.

صفقة مينيسوتا: من “Minnesota Power” إلى ملكية خاصة:

وافقت لجنة المرافق العامة في ولاية مينيسوتا على صفقة ضخمة بقيمة 6.2 مليار دولار، تقضي ببيع شركة ALLETE Inc. (المالكة لمرفق Minnesota Power) إلى تحالف يضم GIP التابعة لبلاك روك وصندوق التقاعد الكندي CPP Investments.

تمنح الصفقة التحالف الجديد السيطرة على أحد أهم مزوّدي الكهرباء في شمال ووسط الولاية، وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار وانخفاض الشفافية في إدارة المرافق العامة.

رغم الموافقة بالإجماع من الجهة التنظيمية، إلا أن قاضياً إدارياً كان قد أوصى سابقاً برفض الصفقة، معتبراً أن المستثمرين “لم يثبتوا بما يكفي أنها تصب في المصلحة العامة”. كما عبّرت منظمات حماية المستهلك والمدعي العام عن قلقهم من أن دخول رأس المال الخاص إلى مرافق الكهرباء قد يؤدي إلى “خصخصة الخدمات الأساسية ورفع فواتير المستهلكين تدريجياً”.

من جهتها، تعهّدت GIP بتجميد الأسعار لعام واحد على الأقل وخفض العائد على حقوق الملكية (ROE) إلى 9.65 %، مع الاستثمار في تحديث البنية التحتية وخفض الانبعاثات.

صفقة محتملة مع شركة AES Corporation: السيطرة على نطاق أوسع:

في صفقة أكبر قيد التفاوض، ذكرت رويترز وفايننشال تايمز أن BlackRock / GIP تقترب من شراء شركة AES Corporation الأميركية العملاقة في قطاع المرافق، في صفقة تُقدّر قيمتها بنحو 38 مليار دولار شاملة الديون.

تدير شركة AES محطات كهرباء وتوليد طاقة في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وأوروبا، ويُتوقع أن يمنح الاستحواذ بلاك روك نفوذاً واسعاً داخل شبكة توليد وتوزيع الطاقة الأميركية.

ويربط محللون بين هذه الصفقات وبين “الطفرة الكهربائية” المطلوبة لتشغيل مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما تعتبره بلاك روك “فرصة جيلية لإعادة تشكيل البنية التحتية للطاقة”.

الذكاء الاصطناعي كمبرر… والاحتكار كمخاوف

تقول BlackRock إن استثماراتها تهدف إلى “تلبية الطلب المتزايد على الطاقة لمراكز البيانات” التي تتوسع بسرعة في الولايات المتحدة.

لكن منظمات رقابية مثل Private Equity Stakeholder Project حذّرت من أن ما يجري “يشكّل سلسلة استحواذات مقلقة تهدف إلى تركيز السيطرة على شبكة الكهرباء الوطنية في أيدي شركات إدارة الأصول الخاصة، ما يُضعف الرقابة العامة ويزيد احتمالات الاحتكار”.

وتشير دراسات اقتصادية إلى أن امتلاك كيانات خاصة لشبكات الكهرباء في دول أخرى — مثل الصين في حالة البرتغال — أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وهي تجربة يخشى البعض تكرارها داخل الولايات المتحدة.

مراقبة تنظيمية وحذر حكومي

منذ أبريل 2025، سمحت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة (FERC) لبلاك روك بامتلاك حصص تصويتية تصل إلى 20 % في شركات المرافق الأميركية، ما فتح الباب أمام هذه التوسعات الاستثمارية.

ورغم عدم اعتراض رسمي من إدارة ترامب حتى الآن، دعا مراقبون إلى مراجعة هذه الصفقات باعتبارها “قد تمهّد لاحتكار استراتيجي جديد” في أحد أكثر القطاعات حساسية للأمن القومي.

بين الاستثمار والهيمنة

يصف أنصار الصفقة هذا التحرك بأنه “إعادة هيكلة ذكية” لقطاع الطاقة بما يتماشى مع ثورة الذكاء الاصطناعي، بينما يرى معارضوها أنه تغوّل مالي على البنية التحتية العامة، قد يجعل الكهرباء “رهينة للمستثمرين العالميين”.

تحليل المعهد المصري:

ما يبدو لنا هو أن توجه بلاك روك للسيطرة التدريجية على قطاع البنية الأساسية للكهرباء في الولايات المتحدة لا يأتي فقط في إطار السعي لتعظيم الأرباح نتيجة احتكار تقديم الخدمة كما يقول البعض، بل وليس فقط في إطار توفير البنية الأساسية للتوسع في الاستثمار في مراكز البيانات الضخمة اللازمة لخدمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي (وهو ما يحتاج لطاقة كهربائية ضخمة)، مع ما لذلك من أهمية مستقبلية في توجيه مسار هذا القطاع الهام الذي يستهدف التحكم في مفاصل الحياة.

لقد تحدثنا في تغطياتنا منذ بضعة أشهر عن توجه بلاك روك للتوسع بشكل عام في إدارة الأصول المتعلقة بالبنية الأساسية حول العالم، حيث تحدث رئيس الشركة التنفيذي لاري فينك عن استهداف وصول محفظة أصول البنية الأساسية لدى الشركة خلال عدة سنوات إلى نحو 68 تريليون دولار، علماً بأن إجمالي الأصول التي تديرها الشركة الآن يصل فقط إلى 13 تريليون دولار (مع ضخامة هذا المبلغ بالطبع). نحن نرى أن هذا التوجه سيجعل للشركة نفوذاً سياسياً هائلاً حول العالم أينما توجد الحاجة لمشروعات عملاقة لإعادة التعمير في أعقاب الحروب (على غرار غزة وأوكرانيا والسودان وغيرها).

وبالنظر لأن الشركة تدير أيضاً أصولاً عالية القيمة في شركات صناعة الأسلحة الكبرى في أمريكا وحول العالم، يبرز سؤال هام: هل يوجد من خلال شركات مثل بلاك روك وفانجارد وستيت ستريت لإدارة الأصول، والتي يرى البعض أنها جزء رئيس من القوى الخفية التي تتحكم في العالم، من يسعى لإشعال الحروب لمصلحة شركات السلاح، ثم يسعى لإخمادها لصالح شركات التعمير والبنية الأساسية؟ وما موقع مثل هذا التوجه في إدارة ساحة الأحداث العالمية؟ سؤال مشروع يحتاج تفكير اً ومتابعةً عميقة.

تاكر كارلسون: لجنة 11 سبتمبر فشلت في كشف الحقيقة ومهّدت لولادة “الدولة الأمنية الأمريكية”

في الحلقة الخامسة والأخيرة من سلسلة التحقيقات الوثائقية التي حملت عنوان “ملفات 11 سبتمبر”، قال الإعلامي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون أن لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر “فشلت في مهمتها الوحيدة: شرْح كيف ولماذا وقعت الهجمات”، معتبراً أنها “كذبت على الشعب الأمريكي وحمت إدارة الرئيس جورج بوش الابن بدلاً من مساءلتها”.

وأضاف كارلسون أن نتائج اللجنة “وفّرت الأساس لتحويل الولايات المتحدة إلى دولة مراقبة شاملة”، مشيراً إلى أن التقرير النهائي المؤلف من أكثر من سبعين صفحة من التوصيات “منح أجهزة الاستخبارات سلطات غير مسبوقة على حساب الحريات المدنية”.

قوانين استثنائية وولادة “الدولة الأمنية”

وأوضح البرنامج أن الإصلاحات التي أعقبت الهجمات، وعلى رأسها قانون باتريوت (Patriot Act)، أدت إلى توسّع غير مسبوق في صلاحيات الأجهزة الأمنية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الأمن القومي (NSA) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA).

وبحسب السلسلة، فإن هذه القوانين سمحت بمراقبة المواطنين والتنصّت على الهواتف وتفتيش المنازل دون إشعار، ومنحت الدولة حق الوصول إلى السجلات التجارية والشخصية، بما فيها سجلات المكتبات ومتاجر الكتب، “تحت ذريعة الأمن القومي”.

وقالت كريستين بريتوايزر، محامية وأرملة أحد ضحايا الهجمات، إن “الهجمات كان يمكن منعها بنسبة 100%، لأن الحكومة كانت تملك كل المعلومات اللازمة لذلك، لكنها فشلت عمداً في استخدامها”.

من وكالة استخبارات إلى آلة عسكرية

واستضافت الحلقة الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية جون كيرياكو، الذي تحدث عن التحول الجذري في مهمة الوكالة بعد 11 سبتمبر، من جهاز استخباراتي إلى قوة شبه عسكرية تنفذ عمليات قتل واعتقال وتعذيب.

وكشف كيرياكو أن برنامج الاستجواب المعزّز الذي أُنشئ في عهد إدارة بوش عام 2002 “أدخل التعذيب بشكل رسمي في السياسات الأمريكية”، وتضمّن أساليب مثل الإيهام بالغرق والحرمان من النوم والضرب والتجميد حتى الموت. وأشار إلى أن الكثير من المعلومات التي استندت إليها لجنة التحقيق “انتُزعت تحت التعذيب، وبالتالي كانت غير موثوقة”.

من الخسارة إلى المكاسب

ورأت السلسلة أن وكالة المخابرات المركزية كانت “أكبر الرابحين من هجمات 11 سبتمبر”، إذ ارتفعت ميزانيتها من بضع مليارات إلى أكثر من 15 مليار دولار بحلول عام 2015، بينما تضاعفت ميزانيات مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي.

ووفق كارلسون، فإن واشنطن تحوّلت بعد الهجمات إلى “عاصمة الأثرياء الجدد”، نتيجة ضخّ مليارات الدولارات في مشاريع الأمن والاستخبارات، ما خلق شبكة واسعة من المتعاقدين والمستفيدين من “حرب لا تنتهي ضد الإرهاب”.

الدعوة إلى لجنة تحقيق جديدة

وختم كارلسون حلقته بدعوة إلى تشكيل لجنة جديدة مستقلة وغير حزبية لإعادة فتح التحقيق في أحداث 11 سبتمبر، “تملك صلاحيات الاستدعاء الكاملة والتمويل اللازم للإجابة عن الأسئلة التي ظلّت دون إجابة منذ أكثر من عقدين”.

وقال: “الشعب الأمريكي، وخاصة عائلات الضحايا، يستحق أن يعرف الحقيقة كاملة. لقد دفعنا سبع تريليونات دولار وخسرنا آلاف الأرواح، ومع ذلك لا نعرف من استفاد من 11 سبتمبر، ولا لماذا وقعت الهجمات فعلاً”.

الولايات المتحدة تضاعف مساعداتها للأرجنتين إلى 40 مليار دولار عبر تمويل خاص وصناديق سيادية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لتوسيع الدعم المالي المقدم إلى الأرجنتين ليصل إلى 40 مليار دولار، من خلال مزيج من التمويل الحكومي والخاص وصناديق الثروة السيادية، في محاولة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر واستقرار عملتها المحلية.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن بلاده تعمل على إنشاء تسهيل تمويلي جديد بقيمة 20 مليار دولار “يُكمل خط المقايضة البالغ 20 ملياراً الذي تم التعهد به سابقاً”، مضيفاً أن هذا التسهيل سيكون “حلاً يقوده القطاع الخاص”، بمشاركة عدد من البنوك الدولية وصناديق الثروة السيادية المهتمة بالاستثمار في الديون الأرجنتينية.

جاء الإعلان عقب لقاء جمع ترامب بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في البيت الأبيض، حيث أكد ترامب أن واشنطن “تريد مساعدة جيرانها”، لكنه حذر من أن المساعدات “لن تستمر إذا خسر ميلي وحزبه الانتخابات النصفية المقررة في 26 أكتوبر”، قائلاً:

“إذا خسر، فلن نكون كرماء مع الأرجنتين.”

وقد تسببت تصريحات ترامب في انخفاض قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة 0.7%، بينما شهدت أسهم الشركات الأرجنتينية في وول ستريت ارتفاعاً طفيفاً بعد تراجعها الحاد في اليوم السابق.

في المقابل، انتقدت المعارضة الأرجنتينية تصريحات ترامب بشدة، ووصفتها بأنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية. وقال النائب المعارض مارتين لوستاو إن “ترامب لا يريد مساعدة دولة، بل إنقاذ ميلي”، فيما وصفت كريستينا فرنانديز تصريحاته بأنها “ابتزاز سياسي واضح”.

وتأتي هذه التطورات بينما تواجه حكومة ميلي تحديات اقتصادية متزايدة، تشمل ارتفاع التضخم وتراجع الإنتاج، في ظل محاولاته تنفيذ إصلاحات تقشفية واسعة لإنقاذ الاقتصاد الأرجنتيني المنهك.

تحليل المعهد المصري:

تُقدَّم خطة الولايات المتحدة لتقديم 40 مليار دولار للأرجنتين رسمياً كحزمة دعم مالي تهدف إلى “استقرار العملة وإنعاش الاقتصاد”، لكن خلف هذا الخطاب المالي هناك أبعاد سياسية عميقة ترتبط بميزان النفوذ الأميركي في أميركا اللاتينية وبشخص الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، المعروف بتأييده المطلق للرئيس الأميركي دونالد ترامب ولرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الواقع أن واشنطن لا تنقذ الاقتصاد الأرجنتيني بقدر ما تحاول إنقاذ آخر حكومة موالية لها في القارة الجنوبية، بعد أن تحولت معظم دول أميركا اللاتينية في السنوات الأخيرة نحو حكومات يسارية أو قومية مناهضة للهيمنة الأميركية (البرازيل، كولومبيا، المكسيك، تشيلي، بوليفيا…).

وجود ميلي في الحكم يمثل بالنسبة لإدارة ترامب نقطة ارتكاز أيديولوجية واستراتيجية في منطقة باتت تخرج تدريجياً من المدار الأميركي، وهو ما يفسر هذا “الكرم المالي” غير المسبوق رغم المخاطر العالية لسوق الدين الأرجنتيني، ويفسر أيضا ربط ترامب للدعم بإعادة انتخاب ميلي.

ومن المعروف أن خافيير ميلي يعلن جهاراً دعمه لإسرائيل، وقد وصف نفسه مراراً بأنه “صهيوني فخري”، واعتنق الديانة اليهودية رسمياً في بداية فترة رئاسته. كما تعهّد ميلي بنقل السفارة الأرجنتينية إلى القدس، وشارك في مناسبات داعمة للحكومة الإسرائيلية خلال حرب غزة الأخيرة، وهو ما أثار استياءً واسعاً في أميركا اللاتينية التي تميل في مجملها إلى دعم القضية الفلسطينية.

لذلك، يرى مراقبون أن المساعدات الأميركية ليست سوى جزء من تحالف أيديولوجي يمتد من واشنطن إلى تل أبيب فبوينس آيرس، هدفه إبقاء الأرجنتين ضمن المحور الأميركي – الإسرائيلي في مواجهة صعود الصين وروسيا وإيران في القارة.

واشنطن تحذّر من خطر “الانفصال العالمي” عن الصين بسبب قيود التصدير الجديدة

وجّهت الولايات المتحدة تحذيراً شديد اللهجة إلى الصين بعد إعلانها عن نظام جديد لتقييد تصدير المعادن النادرة والمواد الحساسة، محذّرة من أن الخطوة قد تدفع العالم إلى “الانفصال الاقتصادي” عن بكين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مؤتمر صحافي، إن بلاده لا تسعى إلى قطع العلاقات مع الصين، بل إلى “تقليل المخاطر”، مضيفاً أن “إجراءات كهذه من جانب بكين قد تجعل الانفصال أمراً واقعاً لا مفرّ منه”.

جاءت تصريحاته إلى جانب مندوب التجارة الأمريكي جيميسون غرير، الذي اعتبر القواعد الصينية الجديدة “أداة ضغط اقتصادي عالمية تمنح بكين سيطرة مفرطة على سلاسل الإمداد الحيوية، من التكنولوجيا المتقدمة إلى الصناعات الاستهلاكية”.

تفاصيل القرار الصيني

تُلزم القواعد الجديدة الشركات الأجنبية بالحصول على تراخيص حكومية لتصدير منتجات تحتوي—حتى لو بكميات صغيرة لا تتعدى 0.1%—على معادن نادرة أو مواد حرجة. ومن المقرر دخولها حيّز التنفيذ في ديسمبر المقبل، ما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الصناعية والتجارية العالمية، نظراً لهيمنة الصين على أكثر من 70% من استخراج هذه المعادن، وعلى نحو 90% من تكرير هذه المعادن بعد استخراجها.

ردود أمريكية وتهديدات متبادلة

ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملوّحاً بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الواردات الصينية اعتباراً من الأول من نوفمبر، إذا لم تتراجع بكين عن إجراءاتها.

بينما برّرت الصين الخطوة بأنها ردّ على العقوبات الأمريكية المفروضة ضد شركاتها التقنية، قالت واشنطن إن القرار كان “مخططاً مسبقاً”، ويهدف إلى الضغط على الولايات المتحدة لرفع قيود تصدير أشباه الموصلات.

توتر دبلوماسي وفرص للتهدئة

اتهم بيسنت المفاوض الصيني لي تشنغقانغ بتهديد واشنطن بـ”فوضى عالمية” إذا مضت في فرض رسوم جديدة، واصفاً سلوكه بأنه “خرج عن الأعراف الدبلوماسية”.

مع ذلك، أعرب الوزير عن أمله في لقاء مرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة APEC في سيول في 29 أكتوبر، قد يشكّل فرصة لخفض التوتر.

تداعيات اقتصادية عالمية

يرى خبراء أن القيود الصينية قد تُحدث اضطرابات واسعة في الصناعات الحساسة مثل الرقائق الإلكترونية، السيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي، وربما تدفع الدول الغربية إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد وتقليل اعتمادها على الصين.

في المقابل، تؤكد واشنطن أنها ستواصل الضغط لتجنّب التصعيد، لكنها “لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة” إذا أصرّت بكين على سياستها التصديرية الجديدة.

متأثرة برسوم ترامب الجمركية… الصين تتجاوز الولايات المتحدة لتصبح الشريك التجاري الأول لألمانيا

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الألماني أن الصين استعادت موقعها كأكبر شريك تجاري لألمانيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، متجاوزة الولايات المتحدة التي كانت في الصدارة العام الماضي.

وبحسب البيانات، بلغ حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والصين 163.4 مليار يورو (نحو 190.7 مليار دولار)، مقابل 162.8 مليار يورو مع الولايات المتحدة.

تأثير الرسوم الأميركية

تراجعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.4% منذ بداية العام حتى أغسطس، لتصل إلى 99.6 مليار يورو، فيما هبطت في أغسطس وحده بنسبة 23.5% على أساس سنوي، متأثرة بعودة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال ديرك ياندورا، رئيس اتحاد التجارة الخارجية الألماني (BGA)، إن “السياسات الجمركية الأميركية الجديدة كانت سبباً رئيسياً في انخفاض المبيعات، خصوصاً في قطاعات السيارات والآلات والكيماويات”.

واردات صينية مقلقة

ورغم تراجع الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 13.5% إلى 54.7 مليار يورو، فإن الواردات الصينية إلى ألمانيا ارتفعت 8.3% لتصل إلى 108.8 مليار يورو، وهو ما أثار مخاوف من “اعتماد مفرط” على السلع الصينية.

وصرّح الخبير الاقتصادي كارستن بريزسكي من بنك ING بأن “الطفرة في الواردات الصينية مقلقة، إذ تُظهر البيانات أن كثيراً منها يُباع بأسعار منخفضة بشكل غير عادل”، محذراً من ضغط متزايد على الصناعات الألمانية التي تواجه منافسة صينية قوية.

كاليفورنيا تُنشئ أول منصب رسمي في الولايات المتحدة لمكافحة “معاداة السامية” في المدارس العامة

في خطوة وُصفت بأنها سابقة على المستوى الوطني، وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم (Gavin Newsom) قانوناً جديداً يجعل الولاية الأولى في البلاد التي تُنشئ منصباً رسمياً يحمل اسم “منسق مكافحة معاداة السامية” (Antisemitism Prevention Coordinator) داخل منظومة التعليم العام (K–12).

يهدف القانون الجديد AB 715 إلى مواجهة ما تصفه السلطات بـ«تصاعد الكراهية ضد اليهود في المدارس»، من خلال إنشاء مكتب للحقوق المدنية (Office of Civil Rights) تابع لوكالة العمليات الحكومية في الولاية، وتكليف المنسّق الجديد بالإشراف على جميع المدارس العامة في كاليفورنيا.

وبحسب نص القانون المنشور على موقع LegiScan الرسمي، فإن المنسق سيكون مسؤولاً عن:

- تدريب المعلمين والإداريين على كيفية رصد ومواجهة معاداة السامية وأي أشكال أخرى من التمييز الديني أو العرقي.

- تطوير مواد تعليمية وتوجيهات لمساعدة المدارس في الوقاية من خطاب الكراهية أو التحيّز داخل المناهج الدراسية.

- إعداد تقارير سنوية عن وضع التمييز في المدارس ورفعها إلى الحكومة التشريعية في الولاية.

- إلزام إدارات التعليم المحلية بالتحرك خلال 30 يوماً في حال ثبوت تقصيرها في التعامل مع شكاوى تتعلق بالتمييز ضد الجماعات الدينية أو العرقية.

وجاء هذا المشروع بدعم مباشر من اللجنة اليهودية للشؤون العامة في كاليفورنيا (JPAC)، وهي شبكة ضغط قوية تُعتبر نظيراً محلياً للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، والتي لعبت دوراً أساسياً في تمرير التشريع.

القانون — الذي يبدأ تطبيقه الكامل مطلع عام 2027 — وسّع أيضاً تعريفات التمييز في قانون التعليم لتشمل معاداة السامية والإسلاموفوبيا ضمن الأفعال المحظورة، مؤكداً أن الحماية تشمل الهوية الدينية والعرقية والإثنية على حد سواء.

وجاء في بيان الحاكم نيوسوم المنشور على موقعه الرسمي: “مدارس كاليفورنيا يجب أن تكون أماكن آمنة للجميع، وسنواصل العمل بلا تهاون ضد معاداة السامية وكل أشكال الكراهية والتمييز.”

ويُتوقع أن تثير الخطوة جدلاً في الأوساط التعليمية والحقوقية، خاصة أن منظمات مدنية انتقدت المشروع بوصفه يُركّز على فئة بعينها دون معالجة شاملة لكل أشكال التمييز الديني والإثني.

سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزم بلاده البقاء في جبل الشيخ والمناطق السورية المحتلة بعد سقوط نظام الأسد، فيما تتواصل محاولات دمشق لترميم الداخل عبر اتفاق دمج قوات “قسد” في الجيش السوري، وسط آمال بالوحدة ومخاوف من تجدد التوتر، فيما تختبر دمشق لأول مرة ملف المقاتلين الأجانب في ريف إدلب.

وفي الجانب الاقتصادي، أطلق مصرف سوريا المركزي خطة لإعادة هيكلة البنوك خلال ستة أشهر لمعالجة خسائرها الناتجة عن الانهيار المالي في لبنان. في موازاة ذلك، كشف البنك الدولي عن تقدير صادم لتكاليف إعادة إعمار البلاد بنحو 216 مليار دولار، أي عشرة أضعاف الناتج المحلي، ما يعكس عمق الخراب الاقتصادي والتحدي أمام أي تعافٍ وطني.

نتنياهو: إسرائيل عازمة على البقاء في جبل الشيخ والمناطق المحتلة في سوريا

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل عازمة على البقاء في قمة جبل الشيخ والمناطق التي احتلتها في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي.

وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة 14 العبرية: “سنبقى في المناطق التي قمنا باحتلالها في سوريا وفي قمة جبل الشيخ”.

وبخصوص المفاوضات مع الجانب السوري، قال نتنياهو: “نريد التوصل إلى اتفاق مع السوريين على نزع السلاح من جنوب غربي سوريا المحاذي لحدودنا وحفظ أمن الدروز”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الاحتلال الإسرائيلي عزمه البقاء في المناطق السورية التي تقدم إليها بعد سقوط نظام الأسد، وبشكل خاص قمة جبل الشيخ التي تتمتع بموقع استراتيجي يكشف مساحات واسعة من لبنان وفلسطين.

وفي السادس والعشرين من آب الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تغريدة على منصة “إكس” إن جيش الاحتلال سيبقى في قمة جبل الشيخ وفي المنطقة العازلة، مدعياً أن ذلك ضرورة أمنية لحماية الجليل والجولان من التهديدات.

اندماج “قسد” في الجيش السوري بين أمل الوحدة ومخاوف الانفجار مجدداً

شهد المشهد السوري تطوراً جديداً بعد إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي التزامه بدمج قواته ضمن الجيش السوري، في خطوة وصفها بأنها “تاريخية لتعزيز وحدة البلاد”، بينما يرى محللون أن هذه العملية قد تُعيد التوترات بدلاً من تجاوزها.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، قال عبدي إن خبرة قواته في قتال تنظيم الدولة الإسلامية ستُسهم في تقوية المؤسسة العسكرية السورية، مؤكداً أن “التفاهم مع دمشق هو مصلحة وطنية عليا”، ومشيراً إلى وجود “مرونة تركية” تجاه الاتفاق الجاري تطبيقه منذ توقيع اتفاق 10 مارس/آذار 2025 في قصر الشعب بدمشق، بحضور مبعوثين أميركيين.

اتفاق تاريخي.. ولكن صعب التطبيق

يحمل الاتفاق ثمانية بنود رئيسية أبرزها:

- دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرق سوريا ضمن هيكل الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.

- وقف شامل لإطلاق النار.

- ضمان التمثيل السياسي للسوريين دون تمييز.

- إعادة المهجرين إلى مناطقهم.

لكن تطبيق الاتفاق تعرّض لاختبارات متكررة، كان آخرها في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب مطلع أكتوبر/تشرين الأول، حيث اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري وقوات “قسد” انتهت بتوقيع هدنة جديدة في 7 أكتوبر بين وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ومظلوم عبدي.

وقال مصدر عسكري سوري للجزيرة نت إن ما تم حتى الآن هو “تفاهم مبدئي” لتشكيل لجان عسكرية مشتركة لتقييم أعداد المقاتلين وتسليحهم، مؤكداً أن الاندماج سيشمل فقط العناصر السوريين، بينما ستؤول موارد النفط بالكامل للدولة لتوزيعها على المحافظات.

مكاسب متبادلة أم تنازلات مؤلمة؟

أكد عبدي أن قادة “قسد” سيحصلون على مناصب ضمن وزارة الدفاع، وأن الشرطة المحلية في شمال شرق سوريا ستُدمج في أجهزة الأمن الوطني، في حين شدد على أن الاتفاق لا يعني التخلي عن خصوصية المنطقة أو دورها في الأمن الداخلي.

وبحسب مصادر ميدانية، ستحتفظ “قسد” ببنيتها التنظيمية في شكل ثلاث فرق رئيسية تغطي الرقة ودير الزور والحسكة، فيما ستنضوي قوات “الأسايش” (الأمن الداخلي الكردي) و”وحدات حماية المرأة” تحت مظلة وزارة الداخلية السورية.

ووفقاً للتفاهم المالي، ستحصل الدولة على 80% من عائدات النفط مقابل 20% لصالح إعادة إعمار المناطق الشرقية. كما سيتم حلّ مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) وتحويله إلى حزب سياسي شرعي يشارك في العملية السياسية القادمة.

عقبات داخلية وتوجس تركي

ورغم الإشارات الإيجابية، يرى محللون أن الاندماج يواجه عقبات أيديولوجية وأمنية عميقة، أبرزها الفارق في العقيدة العسكرية بين الجيش السوري الذي يقوم على مبدأ الدولة الموحدة، و”قسد” التي تتبنى رؤية محلية ذات طابع قومي كردي.

كما حذر الخبير التركي قتيبة فرحات من أن “أنقرة تنظر إلى قسد من زاوية الأمن القومي”، موضحاً أن القبول التركي المشروط بالاتفاق هدفه منع قيام كيان مستقل شمال سوريا. وأضاف أن تراجع التصعيد التركي الأخير قد يرتبط بتفاهمات أميركية–تركية حول مستقبل “قسد”، لافتاً إلى أن تركيا تفضّل الحل السياسي المنسق مع دمشق وواشنطن على التدخل العسكري المباشر.

بين التفاؤل والتحذير

الكاتب السوري قحطان الشرقي حذر من أن تأخر تنفيذ الاتفاق “قد يدفع دمشق وأنقرة إلى التنسيق العسكري مجدداً”، مذكّراً بأن مماطلة “قسد” في اتفاقات سابقة كانت سبباً لعمليات عسكرية في عفرين ومنبج وتل أبيض.

ويرى الشرقي أن “قسد” ما زالت تعتبر الموارد النفطية والزراعية في الجزيرة السورية ركيزة مالية رئيسية، وأن الخلافات بين جناح عبدي وقيادات “قنديل” قد تُعقّد تنفيذ الاتفاق، لكنه شدد على أن الخيار السياسي ما يزال قائماً إذا أبدت الأطراف جدية حقيقية.

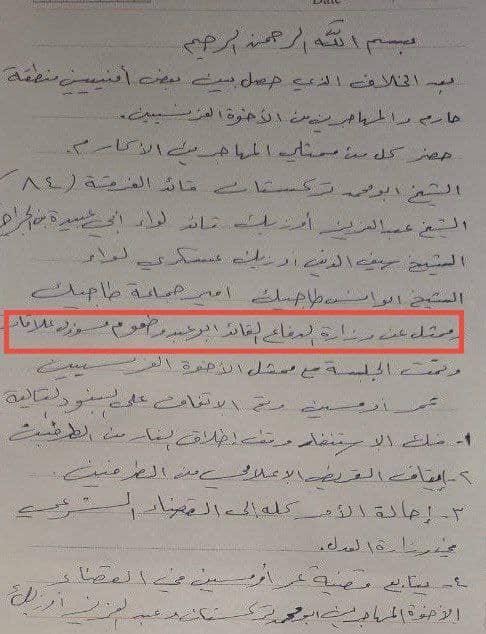

“مخيم الفرنسيين” في إدلب.. من القوة إلى التفكيك… أول اختبار لملف المقاتلين الأجانب

يتصدر ما يُعرف بـ“مخيم الغرباء” قرب مدينة حارم شمال إدلب واجهة الأحداث مجدداً، بعدما بدأت الحكومة السورية حملة لتفكيكه، في خطوة تُعدّ أول اختبار عملي للتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب بعد انهيار النظام السابق.

المخيم، الذي يقوده الفرنسي ذو الأصول السنغالية عمر ديابي (عمر أومسن)، تأسس عام 2013 حين قدم من مدينة نيس الفرنسية إلى سوريا لتجنيد مقاتلين فرنسيين وأفارقة. وقد تحوّل المخيم إلى مركز نفوذ “فرنكفوني” مستقل داخل مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”، ما أثار توترات متكررة مع الأخيرة منذ عام 2020، أدت إلى حملات اعتقال وتفكيك تدريجي للفصيل.

ومع تحوّل “هيئة تحرير الشام” إلى نواة الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط النظام في ديسمبر الماضي، أصبح المخيم قضية سياسية وأمنية تتقاطع مع مصالح باريس، التي تتابع مصير رعاياها المقاتلين وعائلاتهم في سوريا عن كثب.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا الملف نوقش خلال اللقاءات الأخيرة بين الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون، خصوصاً بشأن مصير الأطفال والنساء من أصول فرنسية ودمج بعض المقاتلين السابقين في وحدات الجيش السوري الجديد.

يوم 21 أكتوبر 2025، فرضت القوات السورية حصاراً على المخيم بعد حادثة خطف لفتاة والحديث عن انتهاكات ضد أهالي المخيم من قبل جماعة أومسن، مطالبة بتسليم المطلوبين وسحب السلاح وتفكيك البنية العسكرية تدريجياً. وبعد مفاوضات متوترة ومواجهات محدودة، وافق أومسن على التهدئة والانخراط في خطة التفكيك، إذ لم يعد في المخيم سوى النساء والأطفال ونحو 400 مقاتل معظمهم غير مسلحين.

تتعامل دمشق اليوم مع الملف بحذر، إذ تخشى أن يؤدي أي تصعيد ضد المقاتلين الأجانب إلى اضطرابات أمنية أو استغلال من قبل جماعات متشددة مثل “داعش”.

أما باريس، فترى في تفكيك المخيم فرصة لمعالجة إرث الجهاديين الفرنسيين في سوريا ضمن مقاربة جديدة بين الحكومتين السورية والفرنسية.

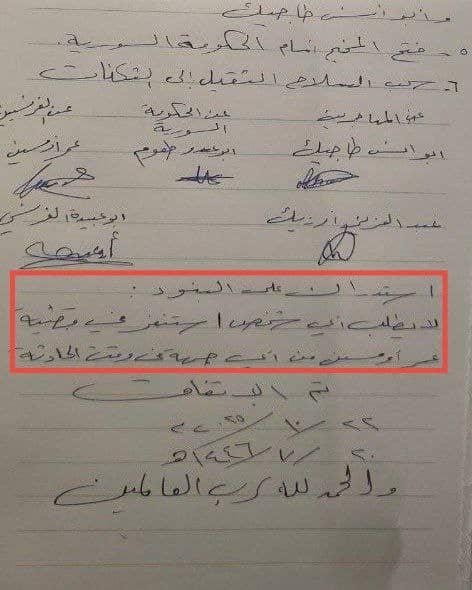

هذا وقد تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمقاتلين الأجانب، والذي نص على وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من محيط مخيم حارم في محافظة إدلب، وفتح المخيم أمام الحكومة. كما ينص الاتفاق على إحالة قضية الفتاة المختطفة إلى القضاء الشرعي في وزارة العدل.

سوريا تمنح البنوك 6 أشهر لإعادة هيكلة خسائرها الناتجة عن الأزمة اللبنانية

أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهاً يلزم جميع البنوك التجارية في البلاد بالاعتراف الكامل بخسائرها الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان، وتقديم خطط إعادة هيكلة مفصلة خلال ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي الذي أنهكته سنوات الحرب والعقوبات والأزمة الإقليمية.

وبحسب التعميم الصادر في 22 سبتمبر/أيلول، يتعيّن على البنوك تخصيص كامل المخصصات للخسائر الناتجة عن ودائعها في النظام المالي اللبناني، الذي كان وجهة رئيسية للأموال السورية خلال سنوات الحرب بسبب العقوبات الغربية.

وأكد محافظ المصرف المركزي عبد القادر حصرية في تصريح لوكالة رويترز أن القرار يهدف إلى “تنظيف القطاع المصرفي وإعادة الثقة به”، مشيراً إلى أن “البنوك أمامها ستة أشهر لتقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة”، وأن بإمكانها “الاستعانة ببنوك شقيقة في لبنان أو الدخول في شراكات مع مؤسسات مالية دولية” لإتمام هذه العملية.

خسائر ضخمة وتحديات هيكلية

قدّر حصرية حجم انكشاف البنوك السورية على لبنان بأكثر من 1.6 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ثلث إجمالي الودائع في القطاع المصرفي السوري، والمقدّر بـ 4.9 مليارات دولار وفق بيانات بورصة دمشق لعام 2024.

ومن أبرز البنوك المتضررة: بنك الشرق، فرنسبنك، بنك سوريا والمهجر، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك شهبا، وبنك أهلي ترست، وجميعها مؤسسات ذات أصول لبنانية أنشأت فروعاً في سوريا مطلع الألفية.

ويقول مصرفيون إن هذه الودائع جُمّدت بعد انهيار النظام المصرفي اللبناني عام 2019، في ظل غياب خطة لبنانية واضحة لمعالجة الخسائر رغم الحديث عن مشروع “قانون الفجوة المالية” لتحديد آلية تعويض المتضررين.

ردود فعل مصرفية ومخاوف من ضغط الوقت

انتقد بعض المصرفيين السوريين المهلة القصيرة المحددة بستة أشهر، معتبرين أنها “استباقية وصعبة التنفيذ في ظل الضبابية الإقليمية”. لكن المركزي السوري نفى أي دوافع سياسية، مؤكداً أن القرار جزء من “مرحلة جديدة من الاعتراف بالحقائق المالية بعد سنوات من الإنكار”.

وقال مصدر مصرفي إن بعض البنوك بدأت فعلاً التفاوض مع مؤسسات مالية عربية في الأردن والسعودية وقطر لدراسة شراكات أو صفقات استحواذ قد تساعدها في التعافي المالي.

إصلاح شامل للقطاع المصرفي

أوضح المحافظ أن الحكومة تهدف إلى مضاعفة عدد البنوك التجارية العاملة في سوريا بحلول عام 2030، وأن بعض البنوك الأجنبية بدأت إجراءات الحصول على تراخيص جديدة، دون الكشف عن التفاصيل نظراً للطابع السري للملف.

ويرى محللون أن هذا القرار قد يشكّل نقطة تحول في مسار الإصلاح الاقتصادي، إذ يُعيد رسم خريطة القطاع المصرفي السوري، ويهيئ الأرضية لمزيد من الانفتاح على الاستثمارات الخارجية إذا استُكملت الإصلاحات الموعودة.

البنك الدولي يقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بـ216 مليار دولار بعد 13 عاماً من الصراع

أعلن البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار سوريا بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من الحرب تُقدَّر بنحو 216 مليار دولار أميركي، وفق تقرير جديد بعنوان “تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011–2024”، الذي استند إلى تقييم شامل للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمباني في عموم البلاد خلال الفترة من 2011 إلى 2024.

ثلث الثروة الرأسمالية دُمّر خلال الحرب

أوضح التقرير أن الصراع أدى إلى تدمير ما يقارب ثلث الثروة الرأسمالية الإجمالية للبلاد قبل الحرب، فيما بلغت قيمة الأضرار المادية المباشرة نحو 108 مليارات دولار، توزعت على:

- البنية التحتية: 52 مليار دولار (48٪ من إجمالي الأضرار).

- المباني السكنية: 33 مليار دولار.

- المباني غير السكنية: 23 مليار دولار.

وأشار البنك إلى أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص كانت الأكثر تضرراً على مستوى البلاد، من حيث حجم الدمار وقيمة الأضرار.

كلفة إعادة الإعمار تتجاوز الناتج المحلي بعشرة أضعاف

قدّر البنك الدولي أن تكلفة إعادة تأهيل الأصول المتضررة ستتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع متوسط تقديري يبلغ 216 مليار دولار، تشمل:

- 75 مليار دولار للمباني السكنية،

- 59 مليار دولار للمباني غير السكنية،

- 82 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية.

وتُعد هذه التقديرات ما يقارب عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم التحدي أمام عملية التعافي الوطني. فقد انكمش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 53٪ بين عامي 2010 و2022، بينما تراجع الناتج الاسمي من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار في 2024.

البنك الدولي: “التحديات هائلة ولكننا مستعدون للمساندة”

قال جان كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي:

“التحديات التي تواجه سوريا هائلة، لكن البنك الدولي مستعد للعمل مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. فالتعاون الجماعي والعمل المنسق هما السبيل الوحيد لوضع البلاد على طريق التنمية المستدامة.”

من جانبه، أكد وزير المالية السوري يسر برنيه أن التقرير يمثل “قاعدة أساسية لفهم حجم الدمار الهائل”، مشيراً إلى أن الوقت حان لتعبئة الدعم الدولي من أجل إعادة بناء البنية التحتية وإحياء المجتمعات المحلية، ووضع أسس مستقبل أكثر استقراراً للسوريين.

تقرير لتوجيه خطط التعافي

أوضح البنك الدولي أن التقديرات الحالية تحمل هامشاً من عدم اليقين بسبب استمرار الصراع وتعقيد جمع البيانات، لكنها تُعد خطوة أساسية لتقدير الحجم الكلي للأضرار وتوجيه خطط إعادة الإعمار المستقبلية.

إيران

إيران وروسيا والصين تعلن انتهاء صلاحية القرار الأممي 2231 وتصف تحرك أوروبا بأنه “باطل قانونياً”

أعلنت كلّ من إيران وروسيا والصين في بيان مشترك أن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي شكّل الإطار القانوني للاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل المشتركة الشاملة – JCPOA)، قد انتهت جميع بنوده رسمياً في 18 تشرين الأول 2025، مؤكدين أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) تفعيل آلية “سناب باك” لاستعادة العقوبات ضد إيران غير قانونية وغير قائمة إجرائياً.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على حسابه في منصة X مساء السبت إن “إيران وروسيا والصين تؤكد أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل ما يسمى بآلية العودة التلقائية للعقوبات (Snapback) معيبة قانونياً وإجرائياً منذ الأساس”.

وأضاف عراقجي: “تؤكد الدول الثلاث أن جميع أحكام القرار 2231 قد انتهت عملاً بالفقرة التشغيلية الثامنة من القرار بعد 18 تشرين الأول 2025”.

وجاءت هذه التصريحات عقب رسالة مشتركة وجهها سفراء إيران (سعيد إيرواني)، والصين (فو كونغ)، وروسيا (ديمتري بوليانسكي) إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أكدوا فيها أن الدول الأوروبية فقدت أهليتها القانونية لتفعيل أي من بنود القرار بعد أن توقفت هي نفسها عن تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي وفي القرار الأممي ذاته.

وقال السفراء الثلاثة في رسالتهم: “إن محاولة الدول الأوروبية الثلاث تفعيل ما يسمى بآلية العودة التلقائية للعقوبات هي إجراء باطل من الناحية القانونية والإجرائية، إذ إن هذه الدول لم تلتزم بتعهداتها ولم تستنفد آليات تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وبالتالي فهي لا تملك الصفة القانونية للجوء إلى هذه الآلية.”

وأضاف البيان أن انتهاء العمل بالقرار 2231 يمثل ختام نظر مجلس الأمن في الملف النووي الإيراني، ويسهم في تعزيز مصداقية المجلس والدبلوماسية متعددة الأطراف.

كما شدّد البيان على ضرورة الالتزام بالحلول السياسية والحوار القائم على الاحترام المتبادل، محذراً من اللجوء إلى العقوبات الأحادية أو التهديد بالقوة أو أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة، داعياً جميع الدول إلى تهيئة “مناخ مناسب لاستمرار الجهود الدبلوماسية”.

وختم السفراء الثلاثة رسالتهم بطلب اعتمادها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي.

خامنئي يهاجم ترامب ويرفض استئناف المحادثات النووية مع واشنطن

أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي رفضه استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، مكذّباً تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها أن بلاده دمّرت القدرات النووية الإيرانية خلال الهجمات الأخيرة.

وقال خامنئي في خطاب بثّته وسائل الإعلام الإيرانية:

“ترامب يقول إنه صانع صفقات، لكن الصفقة التي تُفرض بالقوة ليست اتفاقاً بل ابتزازاً. أما قوله إنه دمّر منشآتنا النووية، فليستمر في أحلامه”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة لا تملك الحق في التدخل بشؤون إيران النووية، فذلك شأن داخلي لا يخصّها”.

وكانت طهران وواشنطن قد خاضتا خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بشأن الملف النووي، قبل أن تتوقف إثر الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع إيرانية في يونيو الماضي خلال حرب استمرت 12 يوماً.

وفي المقابل، قال ترامب الأسبوع الماضي أمام الكنيست الإسرائيلي إنه يرحب بإمكانية التفاوض مع طهران بعد وقف إطلاق النار في غزة، معتبراً أن “السلام مع إيران سيكون إنجازاً تاريخياً”.

وتتهم القوى الغربية إيران بالسعي سرّاً لتطوير سلاح نووي عبر برنامج تخصيب اليورانيوم، فيما تؤكد طهران أن أنشطتها ذات طابع مدني وسلمي بحت.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف إلى تبنّي “نهج جديد يقوم على مفاوضات مباشرة ومثمرة مع الغرب”، معتبراً أن الرد الإيراني على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية أظهر قوة الردع الإيرانية، ويمنح طهران فرصة للتفاوض من موقع قوة.

تركيا

تتحرك تركيا في مرحلة دقيقة تتقاطع فيها السياسة مع الجغرافيا والموارد مع النفوذ. من وساطة أردوغان في غزة التي عمقت حضور أنقرة في معادلة الشرق الأوسط، إلى اكتشاف العناصر النادرة الذي يعزز استقلالها الصناعي، تبدو الدولة ماضية نحو إعادة تعريف قوتها الصاعدة.

في قبرص، تعود الأسئلة القديمة بثوب جديد بين دعوات الوحدة ومطالب الضم، فيما يتخذ الخطاب القومي نغمة أكثر حدة في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية. كل ذلك يرسم مشهداً تركياً يعيد رسم التوازن بين الهوية والدور، بين الطموح الداخلي والحسابات الإقليمية.

الصحافة البريطانية تشيد بدور أردوغان في خطة ترامب لغزة: “مناورة قوة لتركيا”

أبرزت وكالة رويترز في تقرير جديد الدور المحوري الذي لعبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إنجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، ووصفت ذلك بأنه “انتصار دبلوماسي يعزز نفوذ تركيا في الشرق الأوسط”.

ووفقاً للتقرير، فإن علاقات أنقرة مع حركة حماس، التي كانت تُعدّ في الماضي نقطة خلاف مع واشنطن، تحولت بفضل “دبلوماسية أردوغان الذكية” إلى ميزة جيوسياسية مكّنت تركيا من إقناع الحركة بقبول خطة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما أدى إلى تهدئة غير مسبوقة في القطاع وأثار انزعاجاً في إسرائيل.

ترامب يشيد بأردوغان: “واحد من أقوى قادة العالم”

نقلت رويترز عن الرئيس ترامب قوله بعد إتمام الاتفاق: “هذا الرجل من تركيا، وهو أحد أقوى قادة العالم. حليف موثوق، ودائماً إلى جانبي عندما أحتاج إليه”.

أنقرة تستثمر النجاح دبلوماسياً

أوضحت رويترز أن أنقرة تسعى لاستثمار هذا النجاح في تحسين العلاقات الثنائية مع واشنطن، خاصة في ملف طائرات F-35 والعقوبات المفروضة على منظومة S-400، مشيرة إلى أن زيارة أردوغان الأخيرة إلى البيت الأبيض في سبتمبر فتحت “صفحة جديدة” في العلاقات بين البلدين.

كما أشارت المصادر إلى أن جهاز الاستخبارات التركي برئاسة إبراهيم قالن لعب دوراً محورياً في المحادثات، حيث نقل لحماس ضمانات بأن الاتفاق يحظى بدعم إقليمي ودولي، وأن الرئيس ترامب قدّم ضمانة شخصية لتنفيذه.

“تركيا ضامن الثقة لحماس”

ذكرت رويترز أن أبرز مخاوف حماس تمثلت في احتمال نقض إسرائيل للاتفاق واستئناف عملياتها العسكرية. إلا أن الحركة قبلت الخطة بعد تلقيها “رسائل حاسمة” من تركيا وقطر ومصر والولايات المتحدة. وقال أحد قياديي حماس للوكالة:

“الضمان الحقيقي جاء من أربعة أطراف: تركيا، قطر، مصر، والولايات المتحدة. وترامب أعطى كلمته شخصياً”.

تحول إقليمي جديد

ووصفت رويترز توقيع أردوغان على الوثيقة التي أنهت القتال بأنه بداية مرحلة جديدة في الشرق الأوسط، حيث استعادت تركيا موقعها كلاعب إقليمي أساسي، في وقت تسعى فيه لتعزيز حضورها في قضايا الأمن والطاقة والدبلوماسية.

فوز زعيم المعارضة في قبرص التركية في الانتخابات يعيد الحديث عن إمكانية توحيد شقي الجزيرة

في تحول سياسي كبير هزّ المشهد القبرصي والتركي على حد سواء، انتخب القبارصة الأتراك زعيم المعارضة طوفان أرهورمان رئيساً لجمهورية شمال قبرص غير المعترف بها دولياً، منهياً بذلك حكم الرئيس أرسين تاتار المقرّب من أنقرة، في انتخابات وُصفت بأنها قد تعيد إحياء مفاوضات توحيد الجزيرة.

وحصل أرهورمان، البالغ من العمر 55 عاماً، على 62.7% من الأصوات مقابل 35.8% لتاتار، بحسب النتائج الأولية التي بثها التلفزيون الرسمي (BRT)، في حين بلغت نسبة المشاركة حوالي65% من الناخبين المسجلين.

خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره عقب إعلان فوزه، أكد أرهورمان أن “الانتصار ليس لحزب أو تيار، بل لكل القبارصة الأتراك”، مشدداً على عزمه العودة إلى مفاوضات الحل الفيدرالي مع الجانب القبرصي اليوناني، ضمن إطار الأمم المتحدة، وبالتنسيق مع تركيا “كشريك لا كوصي”، على حدّ تعبيره.

الانتخابات تمثل تحولاً جذرياً في موقف الشمال القبرصي، إذ رفض الناخبون رؤية تاتار القائمة على مبدأ “حل الدولتين” التي تتبناها أنقرة منذ انهيار مفاوضات كرانس مونتانا عام 2017، لصالح خيار “دولة فدرالية ثنائية المنطقة والثقافة”، وهو ما يعيد إحياء الأمل في توحيد الجزيرة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس خريستودوليدس هنّأ أرهورمان وأعرب عن استعداده للقائه “في أقرب وقت ممكن” لاستئناف المفاوضات، قائلاً إن فوزه “يفتح نافذة جديدة للسلام”.

الجزيرة القبرصية مقسّمة منذ عام 1974، عندما تدخلت تركيا عسكرياً عقب انقلاب في نيقوسيا دعمه القوميون اليونانيون، وجرى فيه اضطهاد القبارصة الأتراك.

ومنذ إعلان “جمهورية شمال قبرص التركية” عام 1983 — المعترف بها فقط من أنقرة — ظل أكثر من 35 ألف جندي تركي متمركزين في الشمال.

ويرى مراقبون أن نجاح المفاوضات المقبلة قد يفتح الباب أمام استغلال احتياطات الغاز الطبيعي الضخمة في شرق المتوسط، وربط شبكات الكهرباء بين قبرص واليونان وربما إسرائيل، مما يجعل السلام في الجزيرة ذا أبعاد استراتيجية تتجاوز حدودها.

باهتشيلي: «آلية مؤامرة» تحاول تقويض مسار «تركيا بلا إرهاب»… و«شمال قبرص يجب أن تُلحق بتركيا»

أكد رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت باهتشيلي، أن هناك “آلية مؤامرة” نشطة في الآونة الأخيرة تهدف إلى تقويض مشروع “تركيا بلا إرهاب”، مشيراً إلى أن هذه التحركات تستهدف زعزعة الاستقرار وإضعاف مسار السلام الداخلي.

وخلال كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، شدد باهتشيلي على أن فكرة الفدرالية في جزيرة قبرص فقدت مشروعيتها تماماً، داعياً إلى ضمّ جمهورية شمال قبرص التركية (KKTC) إلى تركيا، ومعتبراً أن القضية أصبحت “مسألة حياة أو موت”. وأوضح أن البرلمان القبرصي التركي يجب أن يجتمع فوراً لإعلان رفض الفدرالية واتخاذ قرار الانضمام إلى الجمهورية التركية، مشيراً إلى أن “قبرص التركية يجب أن تكون الولاية التركية رقم 82 بعد دوزجه”.

وفي سياق آخر، أشاد باهتشيلي بما وصفه بـ”التزام إيمرالي بوعوده”، في إشارة إلى السجن الذي يُحتجز فيه زعيم حزب العمال الكردستاني، داعياً إلى حلّ جميع مكونات التنظيم بشكل نهائي. كما حذّر من “تصريحات تثير أعصاب الأمة وتستهدف وحدة البلاد”، مؤكداً أن “تركيا بلا إرهاب” ليست غطاءً للتقسيم، بل مشروع وطني لحماية وحدة الدولة.

وتطرق باهتشيلي إلى القضية الفلسطينية، مكرراً دعمه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واصفاً إسرائيل بأنها “عائق أمام السلام العالمي” وداعياً إلى وقف دائم لإطلاق النار وحلّ سياسي يقوم على أساس الدولتين.

كما وجّه انتقادات حادة لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، متهماً قيادته باتباع سياسات تضر بالمصلحة الوطنية، ورفض أي طرح يسعى إلى إضعاف مفهوم المواطنة أو تفكيك الهوية التركية على أسس عرقية.

واختتم باهتشيلي كلمته بالتأكيد على أن الانتماء للأمة التركية لا يتعارض مع التعدد الثقافي داخل المجتمع، مشدداً على أن أي مبادرة تمسّ ثوابت الدولة ووحدتها “لن تكون مقبولة ولن يُسمح بتمريرها تحت أي غطاء سياسي أو فكري”.

أردوغان يرد على مزاعم “العناصر النادرة”: لن نبيعها… سنستخرجها ونشغّلها بأنفسنا

ردّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاتهامات التي تداولتها المعارضة حول منح حقوق استثمار “العناصر الأرضية النادرة” لدول أجنبية، مؤكداً أن هذه الادعاءات “باطلة ومسيئة للوطن”، ومشدّداً على أن تركيا هي من ستتولى استخراج وتشغيل هذه الموارد الاستراتيجية بنفسها.

وقال أردوغان عقب اجتماع مجلس الوزراء:

“في منطقة بيليكوفا بولاية إسكيشهير، أجرينا حتى الآن أعمال حفر في 310 مواقع بإجمالي 125 ألف متر، وتبيّن وجود 694 مليون طن من الموارد، تشمل عناصر نادرة، وفلوريت وباريت. هذه الثروة ملك لأمتنا، ولن تُباع لأي جهة، بل ستُستثمر داخل البلاد لصالح شعبنا.”

وأضاف الرئيس التركي أن “تركيا تهدف لأن تكون ضمن أكبر خمسة منتجين للعناصر النادرة في العالم”، مؤكداً أن هذه الموارد تمثّل “قيمة استراتيجية توازي النفط” وأن استخراجها سيُحدث نقلة نوعية في الصناعات الوطنية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا، الطاقة النووية السلمية، والصناعات الدفاعية.

الخبراء: ثروة استراتيجية قد تغيّر موازين التكنولوجيا العالمية

وفي برنامج “سبب ونتيجة” على قناة A Haber، أكد الخبير العسكري الدكتور كمال أولجار أن العناصر النادرة تدخل في إنتاج جميع الأجهزة التكنولوجية، من الهواتف والكمبيوترات إلى الصناعات الفضائية والعسكرية، موضحاً:

“الصين تمتلك احتياطياً يبلغ 150 مليون طن وتُسيطر على 70% من السوق العالمية، بينما تمتلك تركيا 20 مليون طن وتحتل المرتبة الخامسة عالمياً. هذا رقم استراتيجي يجعل من أنقرة لاعباً جديداً في سوق المعادن الحساسة.”

وأشار أولجار إلى أن العناصر المكتشفة في إسكيشهير تشمل 17 نوعاً من العناصر الكيميائية النادرة تُستخدم في الصناعات الدقيقة، موضحاً أن “الباريت يُستخدم لتثبيت آبار الغاز، والفلوريت يدخل في صناعة الصلب، وكلاهما أساسي في تطوير التكنولوجيا الحديثة.”

نقاش سياسي حول الأهداف الخفية

وردّ أولجار على مقارنات المعارضة بين ملف العناصر النادرة في تركيا ونظيره في أوكرانيا، قائلاً إن هذه الادعاءات “لا أساس لها”، وأن “الاتفاقات مع الشركات الصينية في مجال المعالجة التقنية لا تعني بيع الموارد أو نقلها للخارج”، مضيفاً أن “العالم قد يشهد في المستقبل صراعات بسبب هذه العناصر تماماً كما حدث مع النفط في القرن العشرين”.

بهذا الاكتشاف، تدخل تركيا مرحلة جديدة من الاستقلال التكنولوجي والاقتصادي، حيث تسعى لتحويل مواردها الأرضية إلى قوة استراتيجية تدعم صناعاتها المحلية، وتمنحها موقعاً متقدماً بين الدول الكبرى في سوق المعادن النادرة التي تُعد العمود الفقري للتكنولوجيا الحديثة.

متابعات عربية

بريطانيا تطرح تجربة إيرلندا الشمالية كنموذج لنزع سلاح غزة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده مستعدة لتولي دور قيادي في نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، مستندةً إلى خبرتها السابقة في تفكيك الجماعات المسلحة في إيرلندا الشمالية خلال عملية السلام التي أنهت عقوداً من الصراع الطائفي.

وقال ستارمر أمام البرلمان، إن «عملية نزع السلاح في غزة ستكون ضرورية لضمان استدامة وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين إسرائيل وحماس»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من الإطار الأميركي المكوَّن من 20 نقطة لتحقيق السلام في القطاع.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: «نعلم أن المهمة صعبة، لكنها حيوية. كانت صعبة في إيرلندا الشمالية مع الجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA)، لكنها كانت ضرورية. لذلك نحن مستعدون، انطلاقاً من خبرتنا، للمساعدة في عملية نزع السلاح. لن أدّعي أن الأمر سهل، لكنه بالغ الأهمية».

ويقود الجهود البريطانية جوناثان باول، مستشار الأمن القومي لستارمر وأحد المهندسين الرئيسيين لاتفاق الجمعة العظيمة (Good Friday Agreement) عام 1998، الذي أنهى ثلاثة عقود من العنف في إيرلندا الشمالية. وشارك باول حينها إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، الذي يُطرح اسمه الآن لتولي دور رسمي في إدارة ملف غزة بعد الحرب.

وأكد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين لرويترز أن النموذج الإيرلندي الشمالي يُطرح بالفعل كنموذج يُحتذى به لمرحلة ما بعد النزاع في غزة، رغم عدم وجود خطة متكاملة حتى الآن.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن الوضع في غزة أكثر تعقيداً من تجربة إيرلندا الشمالية، إذ إن الجيش الجمهوري الإيرلندي لم يحكم الإقليم يوماً، في حين أن حماس تدير القطاع بالكامل منذ عام 2007، وتشرف على مؤسسات الدولة والخدمات المدنية.

وكان باول قد شارك، في قمة دولية حول غزة في مصر إلى جانب ستارمر، فيما وجّه مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، عبر منصة “إكس” شكره لباول على «جهوده الاستثنائية ومساهماته الكبيرة في مفاوضات غزة».

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن أي اتفاق نهائي يجب أن يتضمن نزعاً دائماً وشاملاً لسلاح حماس، بينما أعلن الرئيس ترامب أنه بصدد تشكيل “مجلس سلام” للإشراف على إدارة غزة بعد التهدئة، مشيراً إلى أنه كان قد اقترح تولي توني بلير هذا الدور، لكنه أوضح لاحقاً أنه «سيبحث ما إذا كان هذا الخيار مقبولاً من جميع الأطراف».

بهذا الطرح، تسعى لندن إلى توظيف خبرتها في إيرلندا الشمالية كنموذج لبناء الثقة وتفكيك البُنى العسكرية للفصائل، في إطار خطة أميركية أوسع لتحويل وقف إطلاق النار إلى عملية سلام دائمة في غزة.

متابعات إفريقية

الذكاء الاصطناعي في أفريقيا: من سباق البنية التحتية إلى ثورة التطبيقات الذكية

يشهد الذكاء الاصطناعي في أفريقيا تحولاً استراتيجياً نحو نماذج اللغات الصغيرة (SLMs)، باعتبارها المسار الأكثر واقعية لتحقيق تأثير سريع دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في مراكز بيانات أو بنية تحتية متقدمة.

من البنية إلى التطبيق

ترى الدراسة التي نشرتها “أفروبوليسي” أن قوة الذكاء الاصطناعي لا تكمن في امتلاك الخوادم بل في بناء التطبيقات. يمكن لأفريقيا، عبر خدمات الحوسبة السحابية العالمية (AWS، Google Cloud، Azure)، تطوير حلول محلية في الزراعة والصحة والتعليم والتمويل بتكلفة منخفضة، مستفيدة من أساليب التعلّم بالنقل التي تسمح بتكييف النماذج العالمية مع البيانات الأفريقية المحلية.

السيادة على البيانات بلا مراكز بيانات

تركّز الرؤية الجديدة على مفهوم “السيادة في الاستخدام” بدل “السيادة في الموقع”. فالمهم ليس أين تُخزن البيانات، بل من يتحكم في استخدامها ومن يستفيد منها. ويُتيح التعلم الفيدرالي والخصوصية التفاضلية تدريب النماذج دون إخراج البيانات من بلدانها، مع الحفاظ على الخصوصية وتعزيز الشفافية.

لغة وثقافة أفريقيا في صلب التطوير

ترى المبادرة أن تنمية الذكاء الاصطناعي الأفريقي تمر عبر إدخال اللغات والثقافات المحلية في النماذج. إذ يمكن تدريب أنظمة استشارية زراعية أو طبية بلغات مثل السواحلية والأمهرية واليوروبا، مستندة إلى بيانات صغيرة ولكن عالية الجودة.

تمويل مبتكر يقوده القطاع الخاص

يُقترح نموذج تمويل قائم على الاستثمار الخاص وتمويل التنمية بدل الاعتماد على الإنفاق الحكومي.

شركات مثل M-Pesa وFlutterwave وPaystack أثبتت إمكانية بناء أنظمة رقمية ربحية دون امتلاك البنية التحتية. وبالطريقة نفسها، يمكن لمطوري الذكاء الاصطناعي إنشاء تطبيقات مدرّة للدخل وموجهة لخدمة المجتمعات.

دور الجامعات والحكومات

الجامعات مدعوة لتطوير نماذج مفتوحة المصدر بالتعاون الإقليمي لتبادل الموارد. أما الحكومات، فدورها تمكيني لا تمويلي: توفير أطر تنظيمية، وإتاحة البيانات، ودعم التعليم الرقمي دون بناء مراكز بيانات مكلفة.

نقطة التحول

تؤكد الورقة أن أفريقيا تملك فرصة لتكرار تجربة الهند: أن تصبح قوة عالمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال الابتكار المحلي لا البنية التحتية. النجاح يتطلب تركيز الموارد على بناء التطبيقات، وتمكين الشراكات، وصياغة سياسات مرنة بدل مطاردة حلم مراكز البيانات العملاقة. (أفروبوليسي)

الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية مدغشقر بعد الانقلاب العسكري

أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مدغشقر بعد استيلاء الجيش على السلطة وعزل الرئيس أندري راجولينا إثر احتجاجات واسعة اجتاحت البلاد برز فيها الشباب ممن يطلق عليهم “الجيل زد”. وجاء الانقلاب بعد تصويت البرلمان على إقالة راجولينا، الذي غادر البلاد مع تصاعد الغضب الشعبي.

تولى العقيد مايكل راندرياني رينا، قائد وحدة “كابسـات” العسكرية، الحكم مؤقتاً، مؤكّداً أن ما جرى “ليس انقلاباً بل تحمّل للمسؤولية لإنقاذ البلاد من الانهيار”، متعهّداً بإجراء انتخابات خلال 18 إلى 24 شهراً وتشكيل حكومة انتقالية بإشراف لجنة من الجيش والشرطة والدرك.

الخطوة أثارت قلقاً دولياً واسعاً؛ إذ أدانتها الأمم المتحدة، وفرنسا، وروسيا، ودعت هذه الدول إلى ضبط النفس واحترام المسار الديمقراطي. فيما رحّبت حركات شبابية معارضة، أبرزها حركة “الجيل زد”، بسقوط النظام، معتبرة ما حدث “انتصاراً أول يمنح الأمل في التغيير”.

الكوميسا تطلق منصة رقمية للمدفوعات بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار

أطلقت السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA) — التي تضم 21 دولة — منصة رقمية جديدة للمدفوعات تسمح للشركات بتسوية معاملاتها عبر الحدود باستخدام العملات المحلية بدلاً من الدولار الأمريكي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتقليل كلفة التحويلات.

النظام الجديد، الذي يحمل اسم منصة المدفوعات الرقمية لتجزئة الكوميسا (DRPP)، بدأ تجاربه في مالاوي وزامبيا بالتعاون مع مزوّدي خدمات مالية رقمية، على أن يتم تعميمه تدريجياً في باقي دول التكتل. ويهدف المشروع إلى تجاوز الاعتماد على البنوك الوسيطة بالدولار، مما سيخفض كلفة المعاملات إلى أقل من 3% من قيمتها، بحسب وزير التجارة الكيني لي كينياجوي الذي وصف المبادرة بأنها “نقطة تحول في التجارة الإقليمية”.

تأتي هذه الخطوة ضمن موجة أوسع من جهود “إزالة الدولرة” في إفريقيا، مع توسع استخدام أنظمة تسوية محلية مثل نظام المدفوعات والتسويات الإفريقي (PAPSS) التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، واتفاقات ثنائية بين دول مثل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا لتسوية التجارة بعملاتها الوطنية.

ورغم أن الخطوة تمثل تقدماً مهماً نحو استقلال مالي إفريقي، إلا أن الخبراء يحذرون من صعوبات أمام تحقيق “فك الارتباط بالدولار” بسبب ضعف سيولة العملات الإفريقية واعتماد القارة الكبير على الشركاء الخارجيين، حيث لا تتجاوز التجارة البينية الإفريقية 14% من إجمالي التجارة الرسمية.

كوكاكولا HBC تستحوذ على 75٪ من شركة التعبئة الإفريقية مقابل 2.6 مليار دولار لتوسيع حضورها في القارة

أعلنت شركة Coca-Cola HBC، ومقرها سويسرا، عن اتفاقها لشراء حصة قدرها 75٪ من شركة Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) مقابل 2.6 مليار دولار، في خطوة تجعلها ثاني أكبر شركة تعبئة تابعة لكوكاكولا في العالم من حيث حجم الإنتاج.

تشمل الصفقة استحواذ HBC على حصة كوكاكولا الأمريكية (42٪) إضافةً إلى الحصة الكاملة لعائلة غوتشه، ما يقيّم الشركة الإفريقية بنحو 3.4 مليار دولار. وبموجب الاتفاق، سيتوسع نطاق عمليات HBC ليشمل 14 سوقاً إفريقية جديدة تغطي أكثر من نصف سكان القارة، مع تركيز خاص على الأسواق الشابة سريعة النمو.

وقال الرئيس التنفيذي لـHBC، زوران بوغدانوفيتش: “هذه الصفقة تتعلق بالنمو واستثمار إمكانات إفريقيا”، فيما وصف مدير العمليات في كوكاكولا، هنريكي براون، الشراكة بأنها “مرحلة جديدة من التوسع في واحدة من أكثر الأسواق الديناميكية في العالم”.

ومن المقرر أن تسعى الشركة لإدراج أسهمها في بورصة جوهانسبرغ كقائمة ثانوية بعد أن كانت مدرجة في لندن وأثينا. كما تحتفظ بخيار شراء الـ25٪ المتبقية من أسهم CCBA خلال السنوات الست المقبلة.

تأتي الصفقة ضمن استراتيجية HBC لتعويض خسائرها بعد انسحابها من السوق الروسية عام 2022، واستجابةً لتزايد الطلب على المشروبات في إفريقيا. ومع أن الشركة أعلنت عن ارتفاع مبيعاتها العضوية بنسبة 5٪ في الربع الثالث، إلا أن هذه النسبة جاءت دون التوقعات، ما أدى إلى تراجع أسهمها في لندن بنحو 4.7٪ قبل أن تقلّص خسائرها إلى 1.2٪.

وبحسب بنك J.P. Morgan، فإن الشركة المندمجة الجديدة ستُنتج ما يعادل ثلثي حجم كوكاكولا في إفريقيا، وتشمل منتجات مثل فانتا وسبرايت ومونستر.

متابعات دولية

تحالف الصين وروسيا يعيد تشكيل ميزان القوى العالمي ويقلب معادلة الطاقة الأوروبية

تزداد الشراكة بين الصين وروسيا عمقاً على المستويين السياسي والاقتصادي، في تطور يُتوقع أن يُحدث تغييرات جذرية في النظام الدولي. فقد قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة “تاريخية” إلى الصين في سبتمبر 2025، شارك خلالها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، حيث ظهر إلى جانب الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مشهد رمزي عبّر عن توحّد الكتلة الآسيوية في مواجهة محاولات الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، لتقسيمها.

خلال الزيارة، وقّعت موسكو وبكين عشرات الاتفاقيات، أبرزها اتفاق قانوني لبناء خط أنابيب الغاز “قوة سيبيريا-2” (Power of Siberia 2)، وهو مشروع ضخم يمتد لأكثر من 4000 كيلومتر، يربط حقول يامال الروسية بشمال الصين عبر منغوليا. ويمتد العقد لثلاثين عاماً، ما يجعله أحد أكبر مشاريع الطاقة في العالم من حيث الكلفة والاستراتيجية.

ويأتي هذا المشروع بعد أن حوّلت روسيا مسار صادراتها من الغاز نحو آسيا عقب مقاطعة أوروبا للطاقة الروسية، فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة “غازبروم” أن روسيا تبيع الغاز للصين بعملتي الروبل واليوان، في خطوة تعكس تسارع حركة “إزالة الدولرة” عالمياً.

من جانب آخر، يرى محللون أن أوروبا هي الخاسر الأكبر من هذا التحول، إذ أدّى فقدان الغاز الروسي الرخيص إلى أزمة طاقة خانقة أضعفت قطاع الصناعة، خصوصاً في ألمانيا، التي كانت تُعدّ القلب الصناعي للقارة. في المقابل، تتجه روسيا نحو اندماج أعمق مع آسيا والعالم الجنوبي، فيما تزداد تبعية أوروبا الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة التي أصبحت المورّد الأول للنفط والغاز المسال إلى القارة.

ويشير المراقبون إلى أن هذه التطورات تكرّس ما يُعرف بـ “القرن الآسيوي”، حيث تتحول مراكز القوة الاقتصادية نحو الشرق، وتفقد أوروبا مكانتها التاريخية كقوة صناعية كبرى، في حين تتعزز مكانة الصين وروسيا كقوة طاقوية وجيوسياسية بديلة للنظام الغربي التقليدي.

الصين تبدأ الإنتاج الضخم لأول كاشف فوتوني فائق الحساسية قادر نظرياً على رصد الطائرات الشبحية

في خطوة وُصفت بأنها قد تُحدث تحولاً في توازن التكنولوجيا العسكرية، أعلن باحثون صينيون بدء الإنتاج الضخم لجهاز “كاشف الفوتونات المفردة” (Single-Photon Detector)، وهو المكوّن الرئيسي في أنظمة الرادار الكمي القادرة نظرياً على اكتشاف الطائرات الشبحية غير المرئية بالرادارات التقليدية.

وبحسب تقرير نشرته مجلة National Security Journal استناداً إلى صحيفة Science and Technology Daily الرسمية الصينية، فقد تم تطوير الجهاز في مركز بحوث هندسة تكنولوجيا المعلومات الكمومية في مقاطعة آنهوي. ويتميّز الجهاز بقدرته على عزل الفوتونات الفردية بدقة عالية من خلال أربع قنوات مستقلة، وبأنه مقاوم للتشويش الناتج عن الحرب الإلكترونية، مع مستوى ضوضاء منخفض للغاية.

ويُعرف الجهاز باسم “جامع الفوتونات” (Photon Catcher)، ويُعدّ الأساس لتطوير شبكة مستقبلية من الرادارات الكمومية التي يمكنها – من الناحية النظرية – تتبع الطائرات الشبحية مثل F-22 Raptor وF-35 Lightning II التي تعتمد على طلاءات ومواد تمتص الموجات الرادارية وتقلل البصمة الكهرومغناطيسية.

تستخدم الرادارات الكمومية مبادئ فيزيائية دقيقة تعتمد على الخصائص الكمية للفوتونات مثل الترابط وعدم القابلية للاستنساخ، مما يجعلها نظرياً أقل عرضة للتضليل أو التشويش الإلكتروني. فبينما يمكن خداع الرادارات التقليدية بإشارات مزيفة، فإن أي محاولة لتزوير الإشارات الكمية تكسر الارتباط الأصلي بين الفوتونات، وهو ما يجعل الخداع شبه مستحيل.

غير أن خبراء الدفاع الغربيين حذروا من أن هذه الادعاءات لم تخضع بعد لاختبارات ميدانية حقيقية تثبت فعاليتها في ظروف القتال أو في مواجهة الطائرات الشبحية فعلاً، مؤكدين أن نجاح الرادار الكمي في بيئات معقدة يبقى نظرياً حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن تحقق الصين من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال يمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو التفوق في تكنولوجيا المعلومات الكمومية، والتي تشمل الاتصالات والرادارات وأنظمة التشفير المستقبلية.

تأييد أوروبي ورفض روسي لدعوة ترامب تجميد القتال بين روسيا وأوكرانيا عند “خط الجبهة الحالي”

أصدر قادة كلٍّ من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً، أعلنوا فيه تأييدهم لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية إلى وقف فوري للقتال بين روسيا وأوكرانيا عند خطوط التماس الحالية، كبداية لمرحلة مفاوضات سلام جديدة.، المقترح الذي رفضه بوتين في وقت لاحق.

وجاء في البيان، الذي نشرته الحكومة البريطانية، أن القادة “يدعمون بقوة موقف الرئيس ترامب القائل بضرورة وقف القتال فوراً، وأن يكون خط المواجهة الحالي نقطة انطلاق للمفاوضات”. وأضافوا أنهم في الوقت نفسه متمسكون بمبدأ “عدم جواز تغيير الحدود الدولية بالقوة”.

وأشار البيان إلى أن الدول الأوروبية ستعمل على زيادة الضغط على الاقتصاد الروسي وصناعته الدفاعية “حتى يصبح الرئيس فلاديمير بوتين مستعداً فعلاً لصنع السلام”، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يدرس آليات لاستخدام العوائد الكاملة من الأصول الروسية المجمّدة لتمويل احتياجات أوكرانيا.

وأكد القادة أن كييف تبقى “الطرف الوحيد الجاد في السعي إلى السلام”، داعين إلى تمكينها من التفاوض “من موقع قوة، قبل وأثناء وبعد أي وقف لإطلاق النار”. كما أعلنوا عقد اجتماعات إضافية هذا الأسبوع في بروكسل ضمن “تحالف الراغبين” لتنسيق الخطوات المقبلة.

وفي الوقت ذاته، أشار الرئيس ترامب في تصريحات من البيت الأبيض إلى أن استمرار الحرب “قد يجعل الحل مستحيلاً إلى الأبد”، داعياً موسكو وكييف إلى “تجميد القتال عند النقاط الحالية ووقف إراقة الدماء”.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يبحث فيه القادة الأوروبيون خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لتقديم قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، فيما اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس تخصيص المبلغ كاملاً لتسليح كييف.

وفي سياق متصل، صدّق الاتحاد الأوروبي، الخميس، على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف الغاز الطبيعي المسال والمصارف ومنصات العملات الرقمية وأسطولها لنقل النفط، بسبب الحرب على أوكرانيا.

وتستهدف العقوبات الجديدة المصارف الروسية، ومنصات تداول العملات الرقمية، ومؤسسات روسية في الهند والصين.

وبموجب الحزمة التي لم تُعلن جميع تفاصيلها بعد، ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بإنهاء وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي تدريجياً حتى يناير/ كانون الثاني 2027.

كما سيضاف إلى قائمة العقوبات القطاع المالي الروسي والشركات الصينية والهندية المتهمة بانتهاك العقوبات، وأكثر من 100 ناقلة نفط في أسطول النفط الروسي.

أما بالنسبة للقاء بوتين وترامب، فقد ألغى البيت الأبيض خططه لعقد لقاء الرئيسين، بعدما كان الزعيم الأمريكي ينتظر الاجتماع ببوتين خلال “أسبوعين تقريباً” في بودابست، كما أعلن في وقت سابق.

وبدت لهجة ترامب حادة حين تطرّق إلى اللقاء المرتقب، قائلاً: “لا أريد أن أعقد اجتماعاً بلا جدوى.. لا أريد إضاعة الوقت، لذا سنرى ما سيحدث”.

في المقابل، أوضح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن أي لقاء محتمل قد يستغرق وقتاً للتحضير، معتبراً أن اجتماعاً كهذا “سيحتاج إلى استعداد جدي وتحضيرات دقيقة”.

واتهم مبعوث بوتين الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي، كيريل ديمترييف، في منشور على منصة “إكس”، وسائل الإعلام “بتحريف التعليقات المتعلقة بـ”المستقبل القريب” لتقويض القمة المرتقبة”، مضيفاً أن “التحضيرات لا تزال مستمرة” لعقد الاجتماع بين ترامب وبوتين.

تحليل المعهد المصري:

في حين يدور الصراع بين روسيا وحلفاء أوكرانيا على الساحة الاقتصادية، فإن إرهاصات الساحة العسكرية لا تقل سخونة. ففيما يتعلق بما تردد حول حصول أوكرانيا على صواريخ توماهوك الأمريكية بعيدة المدى، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن “الرد سيكون خطيراً وصادماً” إذا استخدمت أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا، ما يعكس إدراكاً روسياً متزايداً بأن موازين الصراع الميداني قد تتغيّر جذرياً. فالتصريح يوحي بأن كييف حصلت — أو في طريقها للحصول — على قدرات تسليحية استراتيجية تسمح بضرب العمق الروسي واستهداف البنية التحتية الحساسة، ما يعني انتقال الحرب من نطاقها التكتيكي إلى مستوى الهجوم الاستراتيجي.

قال بوتين نصاً “في حال قامت أوكرانيا بشن ضربات بأسلحة بعيدة المدى على روسيا، سيكون الرد خطيرا جدا وصادما إن لم يكن ساحقاً. عليهم ان يفكروا في الأمر”.

هذا التطور، إذا تأكد، سيشكل نقطة تحوّل في الحرب، إذ سيجبر موسكو على إعادة تعريف قواعد الاشتباك، وقد يدفعها نحو ردود أكثر عنفاً وتوسّعاً، سواء عبر استهداف مراكز القرار الأوكرانية أو التصعيد في الجبهات الغربية. في المقابل، فإن صمت الغرب أو تبريره لمثل هذه الضربات سيزيد احتمالات المواجهة غير المباشرة بين روسيا وحلف الناتو.

باختصار، التحذير الروسي ليس مجرد تهديد سياسي، بل إنذار استراتيجي مبكر من أن دخول أوكرانيا مرحلة الضربات العميقة قد يفتح الباب أمام تصعيد لا يمكن التنبؤ بحدوده أو عواقبه.

العلاقات الأفغانية الباكستانية.. تاريخ من التوتر وصراع الهوية

كتب د. محمد مكرم بلعاوي مقالاً تحدث فيه عن تاريخ العلاقات الأفغانية الباكستانية، عقب المواجهات الحادة التي اندلعت بين البلدين، ومن أهم ما جاء في المقال المنشور في موقع عربي21:

العلاقات بين أفغانستان وباكستان قديمة ومعقدة، ويعود جذور الخلاف الحدودي بين البلدين إلى مطلع القرن العشرين، بعد أن جرى ترسيم الحدود بين إمارة أفغانستان في عهد الأمير عبد الرحمن، والهند البريطانية التي كانت تضم آنذاك أراضي الهند وباكستان وبنغلاديش الحالية.

تم ترسيم ما يُعرف اليوم بـ”خط دوراند” بطول يقارب 2600 كيلومتر، ليفصل بين أفغانستان وباكستان، غير أن هذا الخط أثار إشكالية عميقة، إذ قسّم قبائل البشتون بين جانبي الحدود، فبات أفراد القبيلة الواحدة يعيشون في دولتين مختلفتين، ما جعل الخط مصدرا دائما للتوتر بين البلدين.

وعندما رُسمت الحدود كانت أفغانستان تعيش حالة من الضعف، ولذلك لم يعترف أيٌّ من الحكام الذين تعاقبوا عليها لاحقا بخط دوراند رسميا، معتبرين أنه يقسم الشعب الأفغاني ويفصل أبناء العرق البشتوني والقبائل والعائلات على جانبي الحدود بين دولتين.

لاحقا ظهرت شخصيات أفغانية معروفة تبنّت فكرة توحيد البشتون، من أبرزها عبد الغفار خان، المعروف أيضا بـبادشاه خان، الذي دعا في البداية إلى وحدة الهند، ثم بعد قيام باكستان طرح مشروعا سماه “بشتونستان” أي “أرض البشتون”، يهدف إلى ضمّ المناطق ذات الأغلبية البشتونية في غرب باكستان وأفغانستان في كيان واحد.

غير أن عبد الغفار خان أدرك لاحقا أن مشروع “بشتونستان” غير واقعي، وأن بعض الساسة الأفغان يوظفونه لإشعال الخلافات مع باكستان، فتراجع عنه، ومع ذلك، بقي الشعور القومي البشتوني حاضرا، وظلت القبائل المنتشرة على جانبي الحدود تطالب بمزيد من اللامركزية، خاصة أن مناطقها كانت تتمتع تاريخيا بقدر من الحكم الذاتي بعيدا عن سلطة المركز في إسلام آباد.

وعندما تولى برويز مشرف الحكم في باكستان بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، تعرض لضغوط أمريكية شديدة لدفع حركة طالبان إلى تسليم أسامة بن لادن ومساعديه، لكن الحركة رفضت، وبحكم التحالف القائم بين واشنطن وإسلام آباد، تعاونت باكستان مع الولايات المتحدة في غزو أفغانستان، الأمر الذي أثار غضب البشتون وزاد من تعقيد الموقف.

واجتمع في تلك المرحلة البعدان القومي والديني لدى البشتون، إذ تحولت الحركة القومية التقليدية التي كانت تميل في فترات سابقة إلى القوميين أو اليساريين، إلى حركة يغلب عليها الطابع الديني، بعدما تصدّر المشهد طلاب المدارس الديوبندية المتأثرون بفكر طالبان. (لمتابعة قراءة المقال كاملا في موقع عربي21).