العلاقة بين الديني والمدني والسياسي: مقدمات منهجية

تختلف مستويات دراسة الظواهر أو المفاهيم المفردة (سواء ما تعلق منها بالتنظير على حدة أو بالواقع على حدة) عن مستويات دراسة الظواهر والمفاهيم حال تعالقها وتعانقها واشتباكها، الأمر الذي يعني أن دراسات “العلاقات” بين مفاهيم نظرية أو ظواهر واقعية يجب أن يكون التحليل فيها أعمق وأكثر اعتباراً لمقتضيات التشابك والتداخل والتقاطع والتوافق والتفاعل. ودراسة العلاقة بين “الديني” و”السياسي” هي أحوج ما تكون لهذا التأكيد، وتستلزم من ثم مواجهة إشكالات أربعة رئيسة هي: إشكالية نظرية، إشكالية واقعية، إشكالية تتعلق بالعلاقة بين النظري والواقعى، وإشكالية تتعلق ما بين تعدد المداخل التي يمكن أن تتقاطع مع الديني والسياسي.

أولاً- الإشكالية النظرية في العلاقة بين السياسي والديني:

لم تعد تعرض تلك العلاقة بنفس الشكل التقليدي، مثل العلاقة بين الدين والدولة، والعلاقة بين العلمانية مذهباً والعلمنة باعتبارها عمليات، والعلاقة بين الحداثة والمؤسسات التقليدية. المسألة أصبحت أبعد من ذلك لاعتبارات عدة:

- لقد أصبح المفكرون يتحدثون عن دواعي لإعادة تعريف “السياسي” وإعادة تحديد المجال “الديني”، فصرنا نتساءل من جديد: ما هو السياسي؟ ما هو الديني؟ (ومن ثم: ما هو الدين وما هي السياسة؟)، ما هو المدني؟

- بروز علاقة جديدة بين الدين والسياسة نتيجة عدد من العناصر المستجدة. أول هذه العناصر هو صعود ظاهرة العولمة وعملياتها وما أحدثته من تغييرات على المستوى المعرفي. والأمر الثاني- قضايا الأصولية واتجاهات الغرب في التعامل مع الظاهرة الدينية عامةً والظاهرة الإسلامية على وجه الخصوص.

- أحداث 11 سبتمبر وبروز مفهوم “الإرهاب” واتهام فئة بعينها به أدى إلى مجموعة من الإشكالات النظرية، أهم تلك الإشكالات ما يتعلق بالرافدين الديني والسياسي لعملية الإرهاب والعلاقة بين هذين الرافدين وتفاعلهما في تشكيل الظاهرة الإرهابية بطرفيها (متهَم بممارسة الإرهاب وداعٍ إلى الحرب على هذا الإرهاب).

- كذلك من المسائل المهمة في هذا السياق تطور وتغير دور الدولة في الزمن المعاصر خاصة بعد سقوط الإتحاد السوفيتي. إن كثيراً من التطورات التي حدثت في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية -على سبيل المثال- قام فيها الدين بدور مؤثر لم تستطع هذه الخبرات أن تتجاوزه سواء من جهة بروز الظاهرة الدينية نفسها أو نمو مكانة شخوصها ومن يمثلها من مؤسسات (لاهوت التحرير، الكنيسة وحركات التحول الديمقراطي في أوربا الشرقية، دور البابا بولس في السياسة الدولية…).

إذن ونحن نتحدث عن ذلك الموضوع فإننا أمام إشكالات من طبيعة نظرية لا يمكن بأي حالٍ أن نتجاوزها في هذا المقام. وعلى أقل تقدير فإن الإشكالية النظرية قد طرحت أسئلة تأسيسية؛ أهمها:

- إعادة تعريف السياسي، إعادة تحديد المجال الديني، التأثير المتبادل للعلاقة بين المجالين (السياسي، الديني).

- المصادر والمرجعية التي تستقى منها المفاهيم الكبرى الداخلة في هذه العلاقة من قبيل مفهوم ورؤية “الدين”، ومفهوم “السياسة”.

- الأصول التي تستند إليها تلك العلاقة وأهمها: (أصول التأسيس)، و(الجماعة المرجعية)، و(الواقع).

- الواقع هنا ليس باعتباره مصدراً للتحكم فيه أو السيطرة عليه، ولكن الواقع باعتباره مصدراً للتنظير وبما يحدد من إشكالات العلاقة الحقيقية (بين الديني والسياسي) من الواقع وحركته والبشر وفعلهم وتفاعلهم في هذا الواقع. الواقع بهذا الاعتبار مصدر لتحديد إشكالات العلاقة لا مصدر لتحديد أصولها، هذا هو ما نفهمه من مقولة “اعتبار الواقع لا تحكيمه”.

- في شأن التأسيسات (للرؤى – للأفكار – للمفاهيم) يحسن الوقوف عند (وعلى وفي) عمليات التنظير والرجوع لأصول المرجعية.

- وفي شأن (العلاقات) يحسن الوقوف عليها بشكل تتعدد مستوياته، ويكتسى الواقع فيها حركة أكيدة وحجية أكبر في عمليات التأويل والتفسير والفهم، وهندسة هذه العلاقة وفاعليتها على أرض الواقع.

ثانياً- إشكالية الواقع في العلاقة بين السياسي والديني:

أما تلك المسائل التي ترتبط بالواقع وتترك آثارها على مسألة العلاقة بين الديني والسياسي فهي أمور تتعلق –أولاً- بصعود اليمين الديني في الولايات المتحدة الأمريكية؛ باعتبار أن الولايات المتحدة ليست دولة اعتيادية ولكنها دولة ذات سياسة كونية. هذا الصعود قد أجدت تطوراً مهمّاً لا تخطئه عين في السياسة الأمريكية الكونية والأساليب المستخدمة، وكذلك ما يمكن تسميته بصعود اتجاهات التطرف في العالم الإسلامي أو التشدد، والذي وجد أرضاً خصبة مع وجود ما يمكن تسميته بعناصر الاستهداف الخطير بعالم المسلمين في سياق تمثل في مجموعة من مؤشرات الأحداث العينية: الانتفاضة، والمقاومة الفلسطينية، والاستهداف الإسرائيلي للفلسطينيين، واحتلال الاتحاد السوفيتي (السابق) لأفغانستان، ثم احتلال الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان والعراق. كل ذلك سمح لبيئة التشدد -مع تصاعد خطاب غير مسئول من الاتجاه الديني المحافظ يحاول الانتقاص من شأن الإسلام بصفته عقيدةً أو تمثيل المواجهة بكونها حرباً صليبية- كل ذلك مكَّن لوسط من التشدد، كما استُنفرت بصدده عمليات المقاومة التي اتخذت أشكالاً عديدة، وكانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر -وفقاً للرواية الأمريكية- قمة هذه التطورات في هذا المقام وما أعقب ذلك من أحداث تفجيرات مدريد وتفجيرات لندن. أضف إلى ذلك أن الواقع المختلط الذي أشاعته حالة القطب الأوحد المتفرد والذي ترافق مع صعود اليمين الديني المحافظ أدى إلى تأثير أكبر في جانب صدام الحضارات والثقافات والأديان؛ وهو أمر من الواجب الإشارة إليه والتأكيد على تجلياته في عالم الواقع. أضف إلى ذلك جملة السياسات التي بدأت تبرز في الواقع الأوربي حول المسلمين وإمكانيات استيعابهم واندماجهم، والذي برز جليّاً في مسألة الحجاب الفرنسية والتي بدت علامة فارقة في هذا المقام.

وإذ نتحدث عن الواقع فلا بد لنا أن نشير إلى ما يمكن أن يتعلق بعناصر الذاكرة التاريخية التي تمتد خلف هذا الواقع حتى لو ابتعد بنا الزمن بعضاً من الوقت. الثورة الإيرانية -من حيث الواقع- لا شك ألقت بالإسلام في أتون السياسة من أوسع أبوابه. لم يكن ذلك فقط أمراً يتعلق بتلك الثورة وما تحمله من أيديولوجية وأفكار، ولكن الأمر كان أبعد من ذلك في تصور الغرب. إنها ثورة سميت آخر ثورات القرن العشرين.

ومن هنا يبدو لنا ذلك الواقع بتدفقاته وبتشابكاته قد أحدث قدراً لا نستطيع تجاهله في تشابك السياسي بالديني. نستطيع فقط أن نؤشر على حقيقة أساسية؛ وهي التي تتعلق بكيفيّة أن “الفتوى” -على سبيل المثال- قد برزت باعتبارها فاعلا دوليّاً لا يستطيع أحد أن يخطئه؛ من ذلك:

- فتوى إهدار دم سلمان رشدي من الإمام الخميني.

- فتاوى العمليات الاستشهادية.

- تحويل القضايا ذات الطبيعة السياسية إلى قضايا دينية تستوجب وتستدعي طلب الحكم الشرعي في هذه الواقعات والنوازل والحادثات.

ومن الملاحظ في إطار الواقع أن العوامل الخارجية قد لعبت دوراً كبيراً لا يستهان به في تشكيل تلك العلاقة بين الديني والسياسي وامتداد تأثير الديني في السياسي؛ وذلك لعدة أسباب:

الأول- الخوف من صعود الكيان الإسلامي وتأثير ذلك في العلاقات الدولية.

الثاني- الخوف من الدين الإسلامي بعد انتشاره في قلب أوروبا والغرب.

الثالث- وصف هذا الكيان بكونه “قوساً للأزمات”. في إطار هذا التصور نلاحظ أنّ صناعة الصورة في هذا المقام ودورها في تشكيل العلاقة بين السياسة والدين تتخذ هذا التأثير الممتد سواء أكان إيجابيّاً أو سلبيّاً.

الرابع- نشر العلمنة باعتبارها لصيقاً ومقدمة لعمليات التحديث وباعتبارها الشرط التأسيسى لها: (العلمانية) و(الرشادة)؛ وهي أمور جعلت مفهوم العلمانية وما ارتبط به من عمليات مفهوماً سيء السمعة في القبول والتقبل. وبدا الأمر في بعض مستوياته فصلاً للدين عن الدولة، وفي بعض الأقوال فصل الدين عن الحياة بعامة، وباتت هذه الأطروحات النظرية وما سُمِّيَ نماذج التحديث والتنمية حاضنة لعملية تشكيل العلاقة بين الديني والسياسي في معمل العلمانية، ثم بدت صفة “المدني” تُعرض وتُستعرض في مواجهة صفة “الديني”؛ وهو أمر جعل العمل والفاعليات الحياتية الأساسية توسم بالمدنية وتفسر بأنها من عمل المؤسسات غير الدينية، وهو استبعاد لفاعليات حقيقية، لم تشهده حتى الخبرات الأوربية.

الخامس- تفاوت الواقع في التمسك بالدين والتدين.

ثالثاً- التداخل بين التنظير والواقع وإشكالات العلاقة بين الديني والسياسي:

إن ذلك بوجه عام يضفي ما يُسمى بالعمليات التي قد تحدث نتيجة عملية التفاعل والتفعيل لهذه العلاقة؛ ومن هنا يجب أن نتحدث عن عمليتين مهمتين من الواجب أن نرصد بعض التأشيرات الدالة عليهما في هذا المقام: الأولى- تسييس الدين، والثانية- تديين السياسة.

ونبدأ بالأولى؛ إذ إن عملية التسييس تعني غلبة السياسي على الديني واحتكاره وتأميمه، باعتبارٍ يؤكد أن تسييس الديني هو عملية تقوم على أساس اتهام شائع من الدولة المركزية في دول العالم الثالث لمعارضيها وتستعملها حجةً أساسية لكي تستبعد كافة التيارات والتوجهات الدينية التي تعمل بالحقل السياسي وتنازعها ذلك المقام. من هنا تبدو هذه الدولة المركزية كأنها لا تجد طريقاً في هذا إلا باتخاذ مجموعة من الآليات.

- اتهام التيارات الإسلامية بأنها لا تسعى إلا إلى السلطة.

- اتهامها بأنها تقوم على قاعدة من التحدث باسم الدين.

- اتهامها بمحاولة السيطرة على المناشط الدينية.

- اتهام التيارات الإسلامية أنها هي التي تقوم بتسييس الدين باستخدام الشعارات الدينية في الحياة السياسية، في محاولة منها للتأكيد على أن هذا التسييس يعتبر خلطاً بين السياسة والدين.

- استعمال مداخل مختلفة لتشكيل العلاقة بين الديني والسياسي؛ فتارة يتحدثون عن “الفصل” وتارة أخرى يتحدثون عن “التمييز”، وثالثة يتحدثون عن أن “الديني أسمى من أن يدخل إلى ساحة اللعبة السياسية التي قد تحكمها قوانين قذرة”؛ ومن ثم يقول بعضهم إن “الدين فوق السياسة” كأنه يريد بذلك أن يجعل من الدين -بفوقيته تلك- شيئاً لا يؤثر في مناشط الحياة وليست هذه الحياة له ولا عليه ولا منه؛ ومن ثم تخرجه من العملية كلها، وهي تستبطن مفهوماً معيناً للدين تراه شأناً شخصيّاً أو هو علاقة بين العبد وربه لا يتعدى إلى غيره ولا يؤثر في غير دائرته، وهو أمر لا تُسلم به اتجاهات أخرى ترى في الدين نهجاً للحياة يسري في شرايينها ويؤثر في جملة نشاطاتها وفاعليتها.

في واقع الأمر، فإن النظر الدقيق والعميق قد يأتي بنتيجة عكسية ليرى في الدولة (النظام أو السلطة) ما يمكّن لعملية تسييس الدين؛ ذلك أن الدولة تقوم بما يمكن تسميته “زحفاً غير مقدس من الدولة على الدين”، في حالة تبدو كأنها “تأميم الدولة لمجال الدين”. هذه من القضايا الأساسية والمحورية في هذا المقام ( انظر بحثنا المعنون: قراءة في دفاتر المواطنة المصرية الزحف غير المقدس تأميم الدولة إلى الدين).

وهنا سنرى أن الدولة بدلاً من أن تضرب النموذج في عدم التدخل في الشأن الديني إذا بها تحتكره، وهي “تتشبث بكل طاقتها بالبقاء في الحكم وتمارس ما تتهم به التيارات الإسلامية من “السعي إلى الحكم”، وكأنها تريد فقط ألا يزاحمها تيار ما في القيام بهذا العمل (السياسي).

الثانية المتعلقة بتديين السياسة؛ وهو أمر يتعلق بعملية عكسية، وهى غلبة الديني على السياسي، مع الافتراض بأن الديني يملك لغة خطاب تختلف إلى حدٍّ كبير، وتتميز عن لغة الخطاب الاعتيادي التي تتعلق بحاجات الناس ومعاشهم؛ من مثل لغة الحلال والحرام.

وهى اللغة التي من الممكن أن تسود في سياقاتنا الواقعية من أقرب طريق. وهو أمر قد نجد أحد مؤشراته في “الحالة الإفتائية” التي بدأت تبرز حتى صارت كافة قضايانا تتحول -من أقرب طريق- إلى “فتاوى” تستوجب البحث عن أحكام شرعية. هذه أمور من الخطورة بمكان؛ لأن من هذه الأمور ما يتعلق بعمليات تربوية، وكذلك أسس اقتصادية وتشكيلات ثقافية وأوساط اجتماعية وعمليات سياسية لا نقول إنها بالجملة تستقل عن الدين، ولكن نؤكد أن لها متطلبات بصفتها عمليات ممتدة تتعلق بموازين المصالح ولمفاسد أو بحالات الضر والنفع ربما أكثر من حاجتها لأحكام ناجزة تتعلق بالحل والحرمة.

هذا الأمر لا شك أنه يعبر عن الوجه الآخر على ذات المتصل: تسييس الدين:

(تسييس الدين ————————— تديين السياسة)

في حقيقة الأمر إن هذه العمليات التي ترتبط بين الواقع والتنظير تتطلب منا ضبط العلاقات، وضبط النسب، وضبط الأولويات، وكذلك النظر في جملة الخطابات التي ترتبط بهذه العمليات والتأويلات المختلفة.

ومن هنا فالعلاقة بين الواقع والتنظير ليست علاقة من الشكل البسيط. إننا لا نرى أن نصدر برؤية نظرية فنتناسى الواقع، أو نصدر برؤية واقعية فنتناسى النظري، أو نجعل من الواقع حَكَماً على التنظير أيّاً كان ما يحمله هذا الواقع من معايب ومفاسد. إن شأن العلائق بين الواقع والتنظير لابد أن تحدد في ضوء عناصر معادلات عدة:

أولها- قواعد النفع المتبادل والاستطراق الذي يحدث بين الظواهر جميعاً السياسية، والاجتماعية، والثقافية، الخ….

الأمر الثاني؛ إنما يتعلق بمعادلات الفاعلية، والفاعلية هي الشئون التي تتعلق بالتأثير في أرض الواقع بما ينهض بالكيان.

الأمر الثالث؛ فهو يتعلق بمعادلات الكفاءة في إدارة المجتمع السياسي والقدرة على تحقيق نقل لصورة الواقع ورفع حقيقي لها في إطار تمثيل كافة القوى سياسية كانت أم دينية.

المعادلات الأخيرة في هذا المقام إنما تتعلق بمعادلات السفينة؛ ذلك أن معادلات السفينة ضمن عناصر المجتمع الواحد هي ما يؤكد على جملة تفاعل المعادلات السابقة.

رابعاً- تعدّد المداخل التي يمكن أن تتقاطع مع الديني والسياسي.

المدخل الأول:

في هذا المقام يجب علينا النظر إلى تلك التقسيمات التأسيسية لما نحن فيه. نحن على سبيل المثال أمام عوالم “مالك بن نبي”، وعوالم مالك بن نبي ثلاثة عوالم: عالم الأشخاص، وعالم الأفكار، وعالم الأشياء. إلا أن هذه العوالم بتفاعلاتها وتشابكاتها إنما تؤكد على توليد عوالم أخرى مثل عالم الرموز الذي يبرز حينما يتفاعل عالم الأشياء مع عالم الأفكار، فإن تحول الشيء إلى فكرة يحوله إلى رمز. وكذلك حينما يتفاعل عالم الأشخاص والأفكار فإنه قد يتحول الشخص إلى فكرة ثم إلى رمز.

وهناك عالم الأحداث الذي هو ناتج لتفاعل العوالم الثلاثة ليس هناك عالم أحداث خلو من أفكار وإدراكات، وعالم أشخاص يتفاعل فيها، وعالم أشياء يشكل مساحة للتفاعل). وهناك عالم الإمكانية وهو يمكن أن يتولد نتاج التفاعل بين العوالم المختلفة.

العلاقة بين الظاهرة الدينية والظاهرة السياسية ليست بعيدة عن هذه العوالم جميعاً وليست بعيدة عن متولداتها. ومن هنا وجب علينا ألا نخلط بين عوالم وعوالم أخرى، وألا نخلط بين ما يتولد من تفاعل عوالم بعوالم أخرى، وألا نخطئ النظر في وضع هذه العوالم وتفاعلاتها.

إن سيطرة عالم الأشخاص على عوالم أخرى إنما يشكل مؤشراً على احتمال أن يتحول الأمر إلى “عبادة لأشخاص”، يتحول فيه استخدام عالم الأشياء إلى أن يكون من أجل شخص، وتتحول فيه الأفكار إلى شخص، وتصير “الشخصانية” هي الحالة المميزة والصفة لكافة العلاقات. إن هذا الوضع لا يمكن أن يولد إلا حالة استبدادية في هذا المقام.

إن معنى ذلك في طبيعة علاقة الديني بالسياسي أنه -وفقاً للتطورات التي حدثت بشأن الدولة القومية من جانب والدولة المركزية من جانب آخر والتي ورثت الإدارة الاستعمارية المركزية في سلوكها وسياساتها- معناه أن يتم جعل الديني مصدر خوفٍ مستمر لأي سلطة؛ ذلك لأن الدين، سواء كان المسيحية أو الإسلام، لعب دوراً كبيراً في حفز السياقات الوطنية والجماعة الوطنية في التاريخ المصري؛ إذ شكل تياراً أساسياً استطاع أن يحقق عناصر مهمة في إحكام النسيج الاجتماعي؛ وهو أمر لم يكن مصدر خوف للإدارة الاستعمارية فحسب ولكن للأسف الشديد أنه صار مصدر خوف وعدم ثقة لإدارة الدولة المركزية التي ورثت الاستعمار.

وفي هذا المقام سنرى شواهد كثيرة يؤكد عليها تيموثي ميشيل في كتابه (استعمار مصر). فكرة العوالم تلك وتأثيراتها في العلاقة بين الظاهرة الدينية والظاهرة السياسية لا يمكننا أن نستقصي كافة جوانبها في هذا المقام وفي هذه الرؤية العابرة؛ فالأمر يحتاج إلى دراسة مستقلة.

غاية الأمر أن ما نريد أن نتحدث فيه في البنية السوية لهذه العلاقة بين الظاهرة الدينية والظاهرة السياسية إنما يتطلب فحص تلك العوالم في الظاهرتين، وقدرتها على التفاعل وتحقيق عناصر الجامعية كما يؤكد عليها كل من الحكيم البشري ووليم سليمان قلادة. الأمر هنا يتعلق برؤية بعيدة المدى تتعلق بالجماعة الوطنية والحفاظ على لُحمتها والتأكيد على نسيجها الاجتماعي والحضاري.

المدخل الثاني

في عمليات التقاطع والتفاعل بين هاتين الظاهرتين (السياسية والدينية) هو دخول عناصر أصبحت -وبحكم التحليل السائد- داخلة في تحليل العلاقة بين الظاهرتين، وأهم هذه العناصر التي دخلت هي “الثقافي” و”القيمي”.

نحن أمام معادلة ترتكن في أصولها إلى أربعة عناصر أساسية:

الأول- إعادة تعريف السياسي.

الثاني- إعادة تحديد المجال الديني.

الثالث- إعادة الاعتبار للقيم.

الرابع- إعادة بروز الثقافي في عملية التحليل.

على سبيل المثال: أصبح الديني يشكل مصدراً ومرجعية للقيم، وأصبح “الديني” يعدُّ في التحليل جزءاً من التحليل الثقافي. وأصبح ردُّ الاعتبار للقيم في العلوم الاجتماعية والإنسانية وفي تأثير القيمي في السياسي جزءاً لا يتجزأ من تدهور مقولة “علم خال من القيم” Value-free Science.

أصبح السياسي لا يمكنه -بأي حال من الأحوال- تجاهل الديني أو تهميشه، وأصبح الديني طاقة لا يمكن إنكارها في عالم السياسة الداخلية والخارجية والعلاقات الدولية.

التساؤل الذي يتعلق بذلك:

- أين عناصر تلك العلاقة الرشيدة المتوازنة بين عناصر المعادلة الأربعة في تكوينها؟ أين الوسط الذي يشكل دافعاً أو حافزاً لعلاقات سوية بين هذه التقاطعات الأربعة لضبط عملية التفاعل والتدافع لهذه العناصر؟

- كيف يمكن وزن المعادلة في هذا السياق والتعامل معها ضمن: أصول النظرية، والأسس الواقعية، والقدرة المنهاجية على رؤية العلاقات الحقيقية بين هذه الظواهر المختلفة؟

- ما هي النتائج والمآلات التي يمكن أن تنتج أو تؤثر في ظل علاقات سوية أو علاقات سلبـية بين العناصر الأربعة؟

كيف يمكن تجنب السلبيات وتعظيم الإيجابيات في هذا المقام. لا يمكننا إلا أن نقول إننا لا نستطيع أن نستبعد أياً من هذه العناصر. استبعاد أي طرف أو أي عنصر من عناصر المعادلة للطرف الآخر ينتج علاقة سلبية وعلاقة غير سوية، وإن أي محاولة تهميش لأي من عناصر هذه المعادلة من دون داعٍ حقيقي يرتبط بضبط النسب والأولويات بين هذه العناصر ووسط تفاعلها، لا يمكن -بأي حال من الأحوال- إلا أن تنتج علاقة سلبية وغير سوية. وإن أي علاقة طغيانية يطغى فيها واحد من العناصر على العناصر الأخرى إنما يشكل نوعاً من افتراس هذا العنصر لغيره من العناصر حتى يلتهمها فيؤدي ذلك بالضرورة إلى حالة سلبية وغير سوية، وإن اختلال النسب بين هذه العناصر ضمن المعادلة وعدم وزن النسب الحقيقية لها في إطار تفاعلي وفعال وتفعيلي إنما يؤدي بالضرورة إلى علاقة سلبية وغير سوية.

ليست هذه فقط هي الحالات التي يمكن أن نرصد فيها ما يمكن تسميته بالنواتج السلبية وغير السوية، ولكن هناك حالات كثيرة يمكن أن تتجلى في الخطاب حول هذه الظواهر وفي الإدراكات عنها وفيها وفي المواقف منها والرأي حولها وتتنوع الاتجاهات حيالها وفي الحكم عليها.

عمليات منهاجية بعضها من بعض، وجب على الباحث المدقق -الذي يقوم على حالة من النظر والبصر ومن الفحص والبحث- أن يدقق ويعمق وينظم ويُحسِن تركيب العلاقات بين مختلف هذه العناصر في تكوين ظاهرة تفاعلية جديدة تفرز حالة جديدة، وكما قلنا فإن الحالة السلبية غير السوية غير تلك الحالة الإيجابية السوية: (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً {الأعراف:58}).

المدخل الثالث

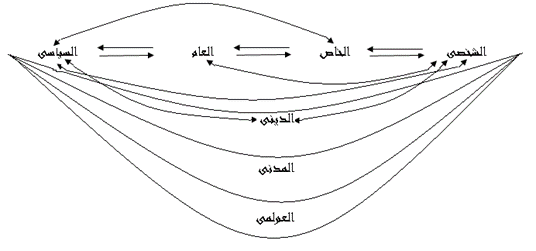

والذي يحسن أن نتوقف عنده ببعض من التأني فهو المجالات التأسيسية التي ترتبط بالظواهر عامةً وهو ما يمكن أن نطلق عليه الـ “4P’s”، والتي تتكون من أربع مجالات: الشخصي Personal، والخاص Private، والعام Public، والسياسي Political، ويضاف إلى ذلك العولمي Plus Global ؛ لأن العولمي يحيط بالأربعة، فقد تداخل فيه ما هو شخصي وخاص وعام وسياسي.

إن دخول “الديني” على هذه المعادلة من المجالات المختلفة يمكن أن يحدث ارتباكاً، كما يمكن أن يُحدث ترشيداً في سياق هذه المعادلة، ومن هنا وجب النظر إلى طبيعة العلاقات بين هذه المداخل المختلفة في إطار وضع كل مجال في مقامه؛ بحيث لا تتعدى على بعضها، أو تطغى على بعضها، ولكنها تستطرق استطراقاً جميلاً من غير اعتساف أو ضغط أو تهرؤ أو غير ذلك من أمور تُخرج هذه المجالات عن طبيعتها.

من نافلة القول: إننا لم نجعل (العالمي) ضمن هذه المعادلة ذات العناصر الأربعة التي ترتبط بأصول النشاط البشري ولكنها غالباً ما تحيط بها وتشكل الوسط لعمل هذه العناصر الأربعة وربما هي ما يمكن أن تحفزها وتدفعها إلى أقصى فاعليتها، ويمكن في أحيان أخرى أن تحيط بها فتُحكم خناقها عليها وتحركها، بل وتقسرها على الفعل في مسار مخصوص ولغاية مقصودة، غالباً ما تكون هذه الغاية لحساب طرف على مصلحة أطراف. لا نستطيع أن نرى العولمة سوى حالة من هذه الحالات التي دخلت على هذه المجالات الأربعة فأفسدت العلاقات فيما بينها في أحايين كثيرة، فجعلت الشخصي عاماً والخاص سياسياً والسياسي خاصاً، ولم تضبط النِّسب بين هذه الأمور لأسباب تتعلق برؤية للعالم من خلال العولمة. نظن أنها تخرب هذه العلاقات أكثر مما تعمرها وتبنيها.

الدين في ذات الوقت يمكن أن يلعب الدور ذاته في هذا المقام، إما الدور الذي يخرب ويفسد أو الدور الذي يبني ويعمر، ولكن بالاعتبار الذي يبين كيف ننظر نحن إلى الدين، وكيف نفعله على أرض الواقع، وكيف نتصور الظاهرة الدينية في هذا المقام؟.

إن الدين في هذا المقام لا بد أن يتعلق بالشخصي وكذا يتعلق بالخاص وبالعام ويتعلق بالشأن السياسي. أبعد من ذلك فإنه يتعلق بالبعد العالمي الإنساني Human and Universalism.

في هذا السياق وجب علينا أن نحسن ضبط النِّسب بين هذه الأمور بل وأن نحدد تلك العناصر التي تشكل مواجهة ومقاومة لمصادر الانحرافات في صياغة هذه العلاقات. في هذا السياق علينا أن نعود إلى التاريخ وأن نعود إلى التراث حتى نتعلم من درس الإمام مالك الذي جعل أمراً شخصياً وخاصاً أمراً عاماً، وذلك حينما جعلته السلطة أمراً عاماً وسياسياً. إنها فتوى الإمام مالك في “أخذ البيعة بالأيمان” حين قال: “ليس لمستكره يمين”*. تحليل هذا الأمر إنما يعبر عن ضبط النسب ومواجهة الانحرافات في شأن هذه العلاقات.

كذلك لا بد أن نعود إلى حالة المحنة “محنة الإمام أحمد”، حين أراد بعض من تلامذته أن يحولوه من عام إلى شخصي، إلا أنه أراد أن يحافظ على النسب مثلما هو مقرر في وظيفة العالم السياسية والكفاحية التي يجب ألا يتخلى عنها، باعتباره قائد رأيٍ: “قلها يا إمام حتى تفر من عذابهم”، فكان ردّ الإمام أحمد: “إن قلتُ قالوا”.

هذه النصوص الذي بدا لي في وقت من الأوقات أنها تبحث في جوانب التاريخ والتراث هي من “النصوص الحرة” التي تعبر عن إمكانية أن تشكل تلك صياغات محكمة للعلاقة بين الديني والسياسي، في إطار العلاقات الأخرى بين هذه التصنيفات التأسيسية للمجالات المختلفة.

المدخل الرابع- العلاقة بين الداخلي والخارجي

لا تحدث العلاقة بين الديني والسياسي بمعزل عن العلاقة بين الداخلي والخارجي بل ربما كانت هذه العلاقة الأخيرة هي أحد أهم الدواعي التي تدفع إلى إعادة التفكير في العلاقة بين الديني والسياسي وإعادة تعريف السياسي من جانب وإعادة تحديد المجال الديني من جانب آخر.

وفي هذا السياق يبدو لنا من جملة ما قررنا من أن العولمة قد تكون قد لعبت دوراً أفسد طبيعة العلاقة بين الشخصي والخاص والعام والسياسي، وأن هذا الإفساد قد تم نظراً لعدم مراعاة النسب المقررة والمتوازنة بين هذه المجالات، فإنه من نافلة القول أن نؤكد أن البعض قد قرأ العولمة باعتبارها “ديناً وضعياً” جديداً أكدت ضمن مساراتها وعملياتها على حالة من تنميط البشر على شاكلتها في عملية تتبدى في مظاهر دخول البشر دين العولمة أفواجاً إما مذعنين أو راضين في ثوب الإذعان. وبدا هذا “الدين الجديد” يكون له من المؤسسات الفاعلة التي تُخدّم عليه أو تُرسِّخ لغاياته ومقاصده، وبدت للعولمة أن تنظر للأديان نظرة مختلفة تجعل من كل دين من الأديان التي تطالب بحال من الخصوصية والممانعة والمواجهة والمقاومة، بأنها ضد دين العولمة أو كفرت بها في صياغات تقسم المعمورة إلى طرفين.

في هذا السياق لا بد وأن نؤكد على أن زحف الخارج على الداخل في شئون كثيرة -ومنها الديني- قد طال الإسلام بوصفه ديناً أكثر من أي دين آخر، خاصة وفق عملية “صناعة الصورة”. صار هو الدين الذي يرتبط بالعنف وكذا بالإرهاب، صار هو الدين الذي يشكل العدو الأخضر، صار هو الذي يمثل قوس الأزمات الحالي والمحتمل، صار هو مجال الفعل لأي عملية سيطرة أو تحكم في المعمورة.

إن القطب الكوني على سبيل المثال لا يستطيع أن يسيطر على المعمورة إلا أن يجعل هذا المجال الذي أسماه “الشرق الأوسط الكبير” مجالاً لفكّه وتركيبه وترويضه وفق ما يتراءى له ووفق مصالحه ومقاصده.

قد يلعب الدين في هذا المقام دوراً مهماً (وهنا لا بد أن نذكر أن كثيراً من المسيحيين الشرقيين يندرجون في هذه التوجهات ضد العولمة ويؤكدون على هذه المفاسد التي تجلبها، وعلى هذا قد يعملون في ترشيد هذه الطبعة العولمية في إطار ما يقدمه الدين من قيم وحدود وضوابط في هذا المقام)، ليس أدل على ذلك إلا أن نشير في هذا المقام إلى تلك المعركة التي أسميت مؤتمر السكان في القاهرة 1995م، والتي أفرزت حالة من التجمع الديني امتد حتى إلى الفاتيكان الذي اتخذ موقفاً -رغم أنه يصنف في التحليل الأخير بأنه غير كافٍ- إلا أنه واجه تجاوزات سياسية وبأشكال سياسية وبامتياز.

من المهم كذلك أن نشير في هذه الطبعة العولمية إلى دور الأديان في العملية التي تسمى بحوار الحضارات والثقافات وتعارفها، في اتجاه يواجه تلك الدعوات الصدامية التي صدرت عن الغرب وزكاها اليمين الديني المسيحي الغربي بشكل أو بآخر. وكانت الردود من كل صوب وحدب على هذه الرؤى ليست إلا دلالة على أن ذلك الوصف للعلاقة بين الحضارات والثقافات لم يعد موقفاً فكرياً يتخذه مفكر أو توجهاً تتبناه دولة، ولكنه أبعد من ذلك؛ إنه أمر المعمورة الذي يجب أن تحدد عناصر مستقبلها المشترك.

إنه أمر يتعلق بسفينة الأرض، وربما في هذا المقام يبرز الدين ليقدم سياقاً قيمياً مكيناً يمكن أن يؤسس ويؤصل لحركات كثيرة، منها ما يتعلق بالبيئة والحفاظ على البيئة الكونية ومنها كذلك ما يتعلق بالعلاقات بين البشر على اختلاف أديانهم وألوانهم وألسنتهم وثقافاتهم…الخ، مما يكون عنواناً لسنة الاختلاف الإلهية وسنة الاختلاف الكونية.

إن السياقات القيمية حينما ترتكن إلى الدنيا فإنها تتوثق عراها ويُمكَّن لها في الأرض؛ وهي إضافة في هذا المقام تضيف إلى فاعلية هذه القيم فاعلية إضافية، تحقق لها الفاعلية والرسوخ.

من المهم كذلك أن نشير إلى طبيعة السجال الذي حدث قبل الحرب الأفغانية حول تنظيم القاعدة وحول طالبان وحول نسف تماثيل بوذا. هذه المسائل والسجال حولها وعليها لم تكن إلا حالة نموذجية لاستدعاء الدين في الصراع الدولي؛ وهو أمر جعل من الدين عاملاً أساسياً في صياغة صراعات محتملة وبدا أن السياسيين يؤدلجون الأمور من خلال الدين للوصول إلى حافة الحروب من أقرب طريق.

لم يعرف التاريخ طريقاً أسهل من الدين لشن حروب متعددة ومتعجلة وفي أقصر وقت. ويبدو أن هذا الأمر ظل فاعلاً وماثلاً في الحالة الأفغانية ناهيك عن الثورة الإيرانية وكذلك ما يمكن الحديث عنه من استخدام الديني لبعض شعارات دينية في السياق العراقي فيما قبل الحرب.

ومن الجدير بالذكر أن العولمة قد أبرزت ورسخت وعظمت من ظاهرة ربما كانت متنامية فأدى إلى تناميها بشكل أسرع وأعمق؛ وهى ظاهرة تتعلق بالخصوصيات الثقافية بوجه عام وتأسيسها الديني على وجه خاص. هذه أمور يشير إليها الكثير من الباحثين حول العولمة وحول العلاقات الدولية وحول التحليل الثقافي.

المدخل الخامس- الحالات والمقامات والآليات والمآلات

من الأهمية بمكان أن نؤكد بشأن العلاقات بين العوامل والمتغيرات المختلفة والمجالات المتنوعة أن نؤكد أن تلك العلاقات تفرز بطبيعتها شأناً عملياتياً (العمليات). والنظر إلى تلك الأمور باعتبارها أحداثاً عابرة لا تحدث ضمن عمليات تراكم وتواصل وتداخل وتفاعل وتوافق إنما يعبر عن نوع من التبسيط المخل بين النظر إلى الأمر كعملية as a process.

ومن هنا فإن أي عملية من العمليات يجب أن ينظر إلى شأنها بالاعتبار الذي يؤكد على تواصل بين الحالات، والمقامات، والآليات، والمآلات تلك، في تتابعها عمليات بعضها من بعض.

وكما أكدنا فيما سبق من أن الحالة العولمية والتي تحولت إلى عمليات متتابعة ومتراكمة، أدت إلى مآلات واضحة وظاهرة تتعلق بتلك الحالة، وأشرنا إلى كثير من هذا في تحليلنا السابق فإنه من الأهمية بمكان ألا نخلط ما بين هذه العمليات. إلا أن عدم الخلط بينها لا يعني الاستدراج إلى حالة الفصل فيما بينها ضرورة الوصل ما بين هذه العمليات الأربع في العلاقة بين السياسي والدينى إنما يتطلب منا جملة من الدراسات البحثية حول:

1-الخبرات والتجارب والنماذج التاريخية السلبية والإيجابية للعلاقة بين الظاهرة السياسية والدينية في الأديان المختلفة والخبرات المختلفة.

2- مدى تأثير الدين ومقاماته ضمن تلك الخبرات والنماذج التاريخية والخبرات المعاصرة.

3- الآليات التي يمكن استخدامها لتعظيم تأثير الدين لتأسيس علاقات سوية صحيحة إيجابية دون اتخاذ موقف مسبق يتعلق باستبعاد الدين من جملة الحياة الدنيوية والمدنية (قواعد العيش المشترك، أصول التعايش، التربية الدينية الحاضرة الجامعية، الجماعة الوطنية الصالح المشترك العام، سفينة الوطن…الخ).

4- إن الحديث عن المآلات في هذا السياق إنما يعبر عن ضرورة تفهم مآلات تلك الحالات والمقامات والآليات على أرض الواقع وما تنتجها من آثار محتملة على أرض الواقع أو واقعة ووقف تنامي سلبياتها وتعظيم إيجابياتها.

الفكر المآلى يعبر عن ضرورة أن نواصل التفكير العملياتى، ونحسن نظم عملية التتابع في النظر للعلاقة بين الديني والسياسي باعتبارها عمليات أساسية: تعليمي وتربوي وتثقيفي وثقافي، وبنية تحتية اجتماعية واقتصادية ودينية. من شأن الأفكار والمعارف أن تشكل الوسط المعرفي لصياغة هذه العلاقة صياغة سوية وصحية.

هذا النظر العملياتي يقتضي منا ألا تتخلف واحدة من هذه العمليات المتتابعة، وألا تسبق إحداها الأخرى، وألا تنفصل بعضها عن الأخرى، أو تطغى واحدة على الأخريات. إنها نسب مضبوطة تتكامل فيها المعادلات التي ترتبط بالعناصر مع العمليات التي ترتبط بالمناشط.

المدخل السادس- تمويه الحدود بين السياسي والديني:

من جملة ما تراكم لدينا من فهم عوالم “مالك بن نبي” (عالم الأشياء والأفكار والأشخاص) والعوالم المولدة منها، ومن فهم الـ Four P’s السابقة الإشارة إليها والعلاقات الناتجة عنها من مجالات، ومن التعرف على طبيعة التقاطعات والتداخلات والتفاعلات فيما بين السياسي، والثقافي، والقيمي، والديني، وتلك التصورات والتفاعلات بين الداخلي والخارجي، وذلك الشأن المتواصل الذي يشير إلى العمليات التراكمية، تتراكم لدينا نتيجة ومحصلة ضرورية تتعلق بضرورة الخروج من إشكالات تمويه الحدود بين السياسي والديني.

لا شك أن التداخل بين تلك العوالم وعدم ضبط النسب والتلبيسات التي يمكن أن تحدث فيما بينها، تنتج حالة تمويه بين الديني والسياسي، وهي التي تورثنا الكثير من حالات مناهج النظر والتعامل والتناول الكليلة والعليلة في النظر إلى طبيعة العلاقة بين السياسي والديني ومساراتها ومآلاتها.

وفي هذا المقام، صحيح أن إعادة تعريف السياسي لا بد أن تؤخذ بالاعتبار في هذا المقام، وصحيح أن تحديد المجال الديني لا بد أن يختبر في هذا المسار، ولكن من الضروري أن نعطي مجموعة من المؤشرات والمعايير التي يمكن أن نرتكن إليها في “رفع الالتباس بين الديني والسياسي عن عموم الناس”.

(أولاً)- أن استبعاد أحد طرفي العلاقة لمصلحة الآخر إنما يشكل نظرة تعسفية غير منهاجية؛ ومن هنا وجب علينا -من الناحية البحثية المنهاجية، وليس من ناحية الرأي والفكر أو اتخاذ مواقف فكرية- أن نقف بحدّة وبشدّة ضد توجيهات العلمانية الفجّة، التي تستبعد الدين من جملة فاعليات الحياة وتحاول أن تفسر ذلك الواقع على غير طبيعة العوامل الفاعلة فيه. كما أنه من اللائق أن نتحدث عن توجه آخر يقضي على عناصر الدنيا لمل يظن أنه مصلحة الدين ويتخذ من مفهوم الدين معنى شكلياً يرتبط بحدود مظهر أو ملبس أو طقوس وشعائر دون أن يتعرف على أصول فاعليته في الحياة الدنيا. إن ذلك المتدين المتطرف في رؤيته هذه لا يختلف عن العلماني الفج؛ لأن كلاًّ منهما يسحب الآخر لصالح تصوره. فالأخير يجعل الدنيا بلا دين والأول يجعل الدين بلا دنيا. والاثنان يعبران عن حالة انسحابية لا يمكن أن تنتج إلا علائق غير سوية وغير صحيحة.

(ثانياً)- التأويل الصحيح للقول الصريح عن النبي (صلى الله عليه وسلم): “أنتم أعلم بأمور دنياكم” التي لا تفتأ بعض التوجهات العلمانية من أن تبني عليها بعض مقولات دينية في تسويغ رؤاها. أراد هذا الفريق أن ينفي مطلقاً أن شئون الدنيا لها صلة من قريب أو من بعيد بأمر الدين وهو تزيُّد في تفسير وتأويل حديث النبي (صلى الله عليه وسلم)، بينما يعني الفريق الآخر أن ما من شأن للدنيا -مهما دق أو صغر- إلا وللدين وصفة تفصيلية له في مجراه ومرساه وفي سائر أحواله؛ وهذا اتجاه يصادر –بدوره- على حقيقة “الاجتهاد” كأصل بنياني من الأصول البنيانية للشريعة حتى عبَّر السيوطي عن ذلك فقال: “الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض”.

وفي هذا السياق وجب علينا أن نؤصل ونفصل في معنى “الشأن” الذي عبر عنه بشئون على سبيل الجمع ومعنى “الأمر” الذي عبر عنه بأمور على سبيل الجمع، وأيضاً جاء التعبير به على سبيل التنكير، فإن هذا الأمر أو الشأن -كما هو مبين من سياق الحديث النبوي- إنما يعبر عن شئون فنية وأمور تتعلق بالآليات والوسائل، كما تشير إليه واقعة تأبير النخل، وأن ننتبه إلى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كانت له الولاية الدينية على كافة المسلمين في هذا الوقت، إلا أنه بدا له أن يؤصل معنيين يجب عدم التفريط فيهما في شأن العلاقة بين السياسة والدين:

أما الأمر الأول- فإنه يتعلق بأن الولاية الدينية لا تعطي أهلية لأي إنسان -كائناً من كان- أن يتدخل في الأمر الفني من دون اختصاص، وفي ذلك الشأن يجب أن نأخذ قول الحباب بن المنذر في غزوة بدر حينما سأل النبي (صلى الله عليه وسلم): أهذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكيدة والمشورة؟ إن هذا التمييز بين المسائل التي تتعلق بالدين الموحَى والأمور التي تتعلق بعمليات الحرب “الفنية” فقد كان لها مدخل في هذا.

ومن ثم كان على صاحب الولاية الدينية أن يذكّر بأمر ثان هو أنتم أعلم بأمور دنياكم؛ فمن حيث أراد النبي (صلى الله عليه وسلم) في المرة الأولى إلى لفت النظر إلى الإيمان بقدرة الله، ومن حيث إن الأمر أدى من غير تأبير النخل إلى إخراج شائه (أي لم يثمر ثمرته الأصلية)، كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يؤكد على أن في كل اختصاص لا بد أن يعود الناس إلى صاحب الولاية الفنية والاختصاصية.

(ثالثاً)- الدين الإسلامي على وجه الخصوص يقدم رؤية في فهم الدين قد تختلف عن تلك الرؤية التي شاعت في تصور الدين كعلاقة شخصية، أو كما تتصوره بعض التوجهات العلمانية، شمول الدين الإسلامي فرض تصوره على أنه له رؤية كلية لكافة مجالات الحياة، ترتبط بالأصول المعرفية والأصول القيمية والأصول السلوكية والأصول المقاصدية. فالشريعة -على ما يرى ابن القيم- “حكمة كلها، عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها”، هذا التصور الديني الذي ينظر إلى الإسلام باعتباره منهج حياة وديناً شاملاً لمجالات المناشط في إطار رؤية كلية شاملة؛ وهو يعبر بذلك عن علاقة متميزة من نظرة هذا الدين “للسياسي”.

السياسي فيه ليس بعيداً عن الدين ولكن ليس معنى عدم بُعده عنه أن يسيطر أو يتحكم شخوص الدين بالسياسي. ولكن بمعنى كيف يمكن أن يرفد الدين المجال السياسي بكل ما يؤدي إلى تنظيم فعاليته وتقويم مساراته واستثمار طاقاته. إن كل أمر يتعلق بحرية الإنسان وكرامته هو من الدين، وإن أي شيء يحاول أن يعيد الإنسان إلى حالة من حالات الاستعباد أو العبودية أو الاستبداد ليس من الدين في شيء. وإن حركة الدين في فعالية البشر بمجتمعاتهم وتنشيط حركتهم في الحياة وفعاليتهم هي من الدين، بشرط أن تمارس هذه المناشط على أصولها، اتساقاً مع قواعد الدين المعرفية والدينية والسلوكية والمقاصدية.

(رابعاً)- من المبادئ العامة المرتبطة بخصائص هذه الشريعة أن تلك الشرعية انتظمت في مساق عام يؤكد على معنى أنها “أجملت ما يتغير” “وفصلت فيما لا يتغير”، وظل ذلك أساساً معرفيّاً ومنهاجيّاً للشريعة الإسلامية في هذا المقام لتؤكد على المعنى المتصل بالعلاقة بين عالمين: عالم الثابت وعالم المتغير والعالم الثالث هو عالم هذه العلاقة نفسها فيما بين الثابت والمتغير، فكلما انتهى الأمر إلى دائرة الثبات كان ذلك أكثر تفصيلاً، وكلما ارتبط الأمر بدائرة التغير كان ذلك أكثر إجمالاً؛ وهو يتعلق بما سبق وأن قررناه من أن الاجتهاد أصل بنيوي في الشريعة، وأن التجديد من الفروض الواقعة ما حدثت الحوادث وما تراكمت القضايا وما نزلت النوازل وما طرأت الطوارئ.

وصارت عملية التجديد عملية مستمرة وحدتُها “القرن”*؛ لتؤكد على تواصلها وتؤكد على أنه كلما خبت الشريعة في فاعليتها من تقصير البشر المؤمنين بها، وجب عليهم أن يبحثوا من كل طريق عن سبل تجديدها ووصلها بأصلها، هذا هو معنى التجديد.

ومن ثم وجب علينا أن نؤكد على هذه المعاني التي ترتبط بالحديث عن الوسائل والآليات وكيف أن الوسائل والآليات إنما ترتبط بجهات الاختلاف: اختلاف الجهات والأخبار، واختلاف الأشخاص، واختلاف الأفكار، واختلاف الأماكن.

هذه الجهات لا بد أن تُحدث اختلافاً في الوسائل والآليات؛ وهو أمر لا يعبر عن نقص في الشريعة ولكن يعبر عن نقص في المؤمنين بها وسعيهم بمقتضى سنـنها، على اعتبار أن هذا الأمر أحيل إليهم وصار من اختصاصهم يجتهدون فيه لكل زمن وكل عصر وفق ما تقتضيه الظروف والأحوال والمقامات والمآلات.

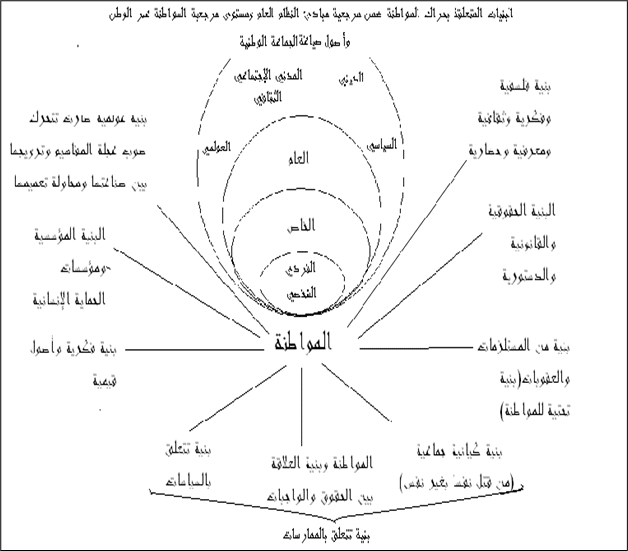

خامساً- المواطنة والعلاقة بين الديني والمدني والسياسي:

من الأهمية بمكان أن نؤكد على فكرة المجالات الرحبة التي يفعل فيها النشاط الإنساني؛ ذلك أن الإنسان باعتباره كائناً معقداً إنما يمثل حقيقة “اجتماعية” درج المفكرون على التأكيد عليها بمقولة شهيرة؛ وهي “الإنسان مدني بطبعه”؛ فصارت كلمة “المدني” في جذورها التاريخية تعبيراً عن كل ما يتعلق بالشأن الاجتماعي وفاعلياته وأصول علاقاته وسنن آلياته ومآلاته.

وفي هذا السياق تكون هذه التفاعلات باعتبار الإنسان “فاعلا اجتماعًّيا” و “مدنيّاً بطبعه” إنما يعبر عن جملة من العلاقات والأبنية والمؤسسات فضلاً عن منظومة من الفاعليات تتحرك في بناء المجالات المختلفة. ومن هنا يبدو لنا الإنسان وهو يتحرك ضمن هذه الأنشطة المتنوعة، وضمن مسيرة تاريخية متراكمة يؤثر في معنى الاجتماعي والمدني، ويميز فيما بينها وبين مجالات أخرى تحيط بالإنسان أو يحيط هو بها. وفي هذا المقام يأتي الجانب الشخصي الذي يتعلق بكيان الإنسان الفرد (الذات الإنسانية) من دون أن يدخل في علاقات، ولكن في هذا السياق فإنه يتحرك في علاقاته وفاعلياته لحفظ كيانه الذاتي هذا. ثم تحرك الإنسان ليمد فاعلياته إلى مجال متميز عن مجاله الشخصي يمكن تسميته بالمجال الخاص؛ وهو في هذا قد كوّن دائرة من الخصوصية تتأصل فيها معاني الفاعلية ضمن هذه الدائرة التي تحدد دائرة الخاص والمخصوص والاختصاص والخصوصية.

وفي هذا السياق تتكون علاقات أقرب ما تكون إلى شكل العلاقات المباشرة التي ترتبط بقواعد عرفية غير مكتوبة من قبل الأسرة وجماعة الأصدقاء والزملاء وصلات الرحم، فضلاً عن أمور تتعلق بالجيرة والجوار وغير ذلك من أنشطة تتعلق بمجال الخاص وتتحرك في دائرته. وضمن هذا المقام ومع وجود حالة من الحركة الاجتماعية الدائبة بدا في حياة الإنسان مجال ثالث هو المجال العام؛ ذلك المجال الذي يرتبط بشئون المجتمع والجماعة والمجموع والجميع؛ إذ يتطرق ذلك إلى فاعليات وعلاقات تتحرك ضمن هذا الإطار وتغذي عناصر حركة التكوينات الاجتماعية والجماعية والمؤسسية التي تلقي بنفسها في مجال العام والعموم.

وفي هذا المقام تولدت أشكال من الأنشطة النوعية كان على رأسها ” المجال السياسي” ليحقق بذلك رؤية تتعلق بممارسة ما يتعلق بأنساق الحقوق والواجبات السياسية فضلاً عن التكوينات المؤسسية السياسية خاصة مع بروز ظاهرة الدولة القومية ومؤسساتها المختلفة. من ثم بدا “السياسي” يتمدد ويتحول ويحدد لنفسه مجالاً أرحب حتى إنه ارتبط بتلك المجالات المختلفة وما يتعلق منها بالشخصي والخاص والعام.

وفي هذا المقام فإن هذه المجالات أحيطت بوسَط غاية في الأهمية شكَّل هذه العلاقات وأسهم في تطورها كما أضاف إلى تراكمها، وصارت هذه المجالات سيرة ومسيرة وسيرورة تعبر عن حالة يصعب “القرار عليها” والاستقرار على حدودها ومضامينها وأشكال تفاعلاتها وآلياتها والحدود المميزة فيما بينها، خاصة أن بين هذه المجالات علاقة اشتدت عناصر تأثيرها وتفاعلها إلى حد استطرقت فيه في التأثير وفي المزج فيما بين بعضها البعض، فبرز مفهوم غاية في الأهمية مثَّل شفرة الحضارة الغربية وهو مفهوم “المدني”[1]، وأحاط بجملة هذه المجالات المختلفة حتى أحاط بما هو “شخصي” وما هو “خاصّ” وما هو “عامّ” وما هو “سياسيّ”، فبدت تنويعات “المدني” بذلك تلقي بنفسها في أتون هذه المجالات فتشكلها وفقاً لشفرة “المدني” في هذا المقام. وعبَّر “المدني” في ذلك -والذي ارتبط بالعلماني إطاراً وقيماً[2]– عن مجموعة من القيم والأطر الثقافية والأنماط المجتمعية التي تتعلق بشأن الحضارة الغربية، لكي يأتي –في النهاية- على علاقته بمجالات أخرى تبدو منازعة له في تشكيل “الوسط” لسائر الفعاليات، كان على رأسها –أي هذه المجالات المنافسة للمدني- ما يمكن وصفه بـ”الديني” حتى إن البعض بدا له أن يتحرك وفق أصول تعتمد “المدني” في مواجهة “الديني” في قياسٍ -غير بريء- على خبرة غربية استطاعت أن تجعل من الخبرة العلمانية قاعدة لكل نهوض وتنوير غربي، واستخرجت من رحم ذلك مجموعة من المعايير الكلية التي تستند إلى عناصر الخبرة العلمانية؛ سواء كانت تشير إلى علمانية جزئية أو علمانية شاملة، وبدا هذا العراك شديداً ومتصاعداً يتحرك صوب أن المد “المدني” ليس إلا خصماً من “الديني”، وأن المد “الديني” ليس إلا خصماً من دائرة “المدني”، وهو أمر لم يكن فقط يشكل نوعاً من الانتقاص من مفهوم “اجتماعية المدني” و”مدنية الاجتماعي”؛ ذلك المفهوم الذي شاهدناه لدى أرسطو وتناقلته الأقلام الإسلامية من كتب في الفكر السياسي الإسلامي وتراثه الممتد في مرادفة “المدني” بـ “الاجتماعي”، ومن هنا بدت صفة المدني تتخذ دوراً إقصائيّاً واستبعاديّاً لكل ما يتعلق بالديني حينما انفصل مفهوم “المدني” عن “الاجتماعي” وبالتالي “الديني”.

وفي هذا المقام بدا لنا صعودٌ لا يمكن تجاهله في هذا الوسط؛ وهو ما يتعلق بالجانب “العالمي” والذي وصل في طبعته الأخيرة إلى الحالة “العولمية”؛ وهو ما يمكن تصوره في هذا المقام في الشكل التالي:

المقاربات والمقارنات:

نحن إذاً أمام علاقة شديدة التركيب لا نستطيع إلا أن نؤكد أن مفهوم المواطنة ظل اختراعاً معرفيّاً مهمّاً في شأن العلاقة في هذا السياق ونوع هذه المجالات وبل ارتبط بها ارتباطاً عضويّاً لا نستطيع إلا أن نعتبره في هذا المقام مفهوماً منظوميّاً وشبكيّاً في هذا السياق. هذا المفهوم أثار لغة تجميعية وجامعية من المهم أن نتوقف عنده وعليه. وهو أمر أثار -ومن كل طريق- مجموعة من التساؤلات يجب أن تقودنا إلى حزمة ومنظومة من المعادلات.

في إطار التصنيف بين المجالات (الشخصي والخاص والعام والسياسي) من الضروري ضبط نسب العلاقات والتداخلات والتمايزات في إطار يسمح بإعمال “علم الفروق”، وليس فقط “علوم الأشباه والنظائر” في اطار مقارن، فأي تلك المعايير التي يمكن أن نفيد منها في هذا المقام؟ هل الشكل الوحيد بين “المدني” و”الديني” هو الحالة التناقضية أم من الممكن أن يضطلع “المدني” بما هو “ديني” وان يضطلع ما هو “ديني بما هو “مدني”؟ تساؤل صارت تطرحه تطورات طرأت على الأنشطة المؤسسية لحركات وتكوينات وأبنية؟ ماذا يمكن أن يتركه التطور الذي يطرأ على التفكير في “السياسي” -السياسي بدلالاته التي تتسع وتتمدد ربما صار أقرب إلى دائرة الممارسات التي تتعلق بالعمران السياسي وحقائق المعاش اليومي وبنية السياسة التحتية- من تأثيرات على كافة المجالات الأخرى والعلاقات فيما بينها؟.. تساؤلات صارت تفرض علينا أن نتعرض إلى جملة من المعادلات تستبطن في داخلها جملة من العلاقات يجب أن تأخذ في اعتبارها تطورات لا يمكن إنكارها، خاصة إذا ما تجمعت الخيوط بفعل جامعية المواطنة.

وضمن رؤية هذه المعادلات المختلفة، نستطيع أن نقول إن “المدني” مثل مجالاً ضمن تلك المجالات التي تتعلق بالمواطنة إلا أنه من بعد تعاظم مفهوم “المدني” زاحفاً على دوائر مختلفة بمساعدة “العولمي” ونهج الحياة “العلماني” على حد سواء، بحيث يروج لنموذج بعينه وجب التوقف على خبرته وتفحص مدلولاته والتعرف على مقالاته والوقوف على تلك المعاني التي تتعلق بقدرات الملاءمة وكفاءة المفهوم (أو الصفة) في الفعل والتفعيل والفاعلية.

في هذا المقام نرى مفهوم المواطنة باعتباره مجموعة من البنيات المتكاملة والمتحاضنة، انظر الشكل التالي:

المواطنة: منظومة من البينات وعلاقات بين المجالات وتفاعلات بين البنيان والمجالات ((بنيات المواطنة وبيناتها))

أصول استطراق المواطنة في المجالات والعلاقات والبنيات ((بينات المواطنة)):

1-انسداد الموصلات بين قنوات الاستطراق.

2- اختلاف السوائل في الكثافة والضغط وعدم قابليتها للامتزاج.

3- وعي القائم بالتجارب وإدراك العناصر المانعة من توفير الوسط المناسب لإجراء تجربة الاستطراق المواطنية في قنوات الوطن.

4- حالة السيولة بصفتها شرطاً تأسيسيّاً لتحقيق الامتزاج ومنع التعاكس الذي يصيب حالة المرونة في السوائل بحالة من التجمد والجمود.

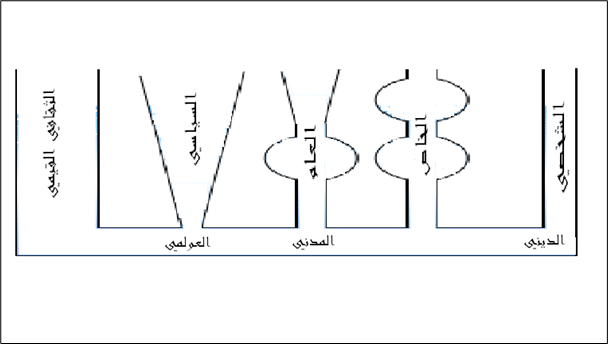

في هذا السياق يمكن تصور التأثير الاستطراقي في الشكل التالي:

في هذا السياق تقوم السلطات بمنع عمليات الاستطراق من تأثيراتها الاستطراقية بما تحدثه من انسدادات أو تأميمات، أو طغيان، أو استبداد وتجمد، أو إلحاق أو تجفيف وما تحدثه من حالات تمنع الامتزاج والاندماج وتروج لعناصر عزلة هذه الفاعليات من غير تواصل أو تفاعل أو تكامل.

تجليات العلاقة في الخبرة المصرية (مشروع بحث):

وفق هذه الرؤية، يمكن الإحالة إلى بعض نماذج تأشيرية وتطبيقية لحال العلاقة التفاعلية والاستطراقية بين المجالات المختلفة، والتي تشير إلى تجليات هذه العلاقة على الخبرة المصرية، وأهم هذه النماذج:

- زحف السلطة على الديني والمدني والسياسي والعام والخاص والثقافي والقيمي يعد زحفاً أساسيّاً على المواطنة ومقتضياتها.

- الأقباط وسياق الجماعة الوطنية (الفاعليات والمآلات).

- الصعود الإخواني والتقبل السياسي في المجتمع: الورطة والهواجس.

- التربية المدنية ونموذج الجامعة.

كل هذه النقاط في حاجة لتفصيل وتحديد وبيان ودراسة وبحث.

سادساً: المقدس والمدنس

يطغى على أذهان بعض الناس -خاصة هؤلاء المتدينين منهم- وصف المجال السياسي بالمدنس ووصف المجال الديني بالمقدس، وهم في الغالب يحاولون أن يرسوا فصلاً ولكن في هذه المرة غير علماني بين المقدس والمدنس. والواقع أن الأمر ليس على هذا الوصف في إطار تعريف “السياسي” في الرؤية الإسلامية، فالسياسة ليست مجالاً للمدنس بل هي سعي لإصلاح ما فسد؛ ومن هنا كانت السياسة قياماً على الأمر بما يصلحه، أو على ما يقول ابن القيم ناقلاً عن أساتذته: “أن السياسة ما كانت معه الأمور أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد”؛ أي أقرب إلى دائرة المقدس لا المدنس، وفي هذا السياق وجب علينا أن نعتبر العلاقة بين الدين والسياسة علاقة تفاعلية ناهضة تؤسس علاقة بين التنظير والواقع.

فإذا كان الدين يشكل أصولاً تنظيرية وقيمية فكيف إذن أن نصلح بمجال الواقع، إن ما يقوله ابن القيم ليس بعيداً عن هذا الأمر حينما يؤكد أنه وجب علينا أن نعطي الواجب حقه من الواقع، وأن نعطي الواقع حقه من الواجب، تلك هي العملية التفاعلية في العلاقة بين الظاهرة السياسية والظاهرة الدينية.

وفي كلا الأمرين، فإنه وجب علينا ألا نحيل أخطاء ممارسات البشر على أديانهم، وإلا كان ذلك تضييعاً للأصل والموصول، أو للوصل والموصول.

في هذا الإطار يمكننا أن نفهم تلك المقولة التي اشتهرت عن الإمام محمد عبده حينما لعن السياسة. إن الإمام محمد عبده حينما لعن السياسة لم يكن يلعن مفهوم السياسة في رؤيته الصافية، ولكنه لعن السياسة في ممارستها، ومن هنا لعن ساسَ ويسوس وكل “فعل” يكون من “أفعال” السياسة، ذلك أن “الفعل” وتدنيسه ليس حجة على معنى السياسة التأسيسية.

والبشر ليسوا حجة بأفعالهم على دينهم، فكثير ما يمثل البشر المعتنقين لدينهم عبئاً عليه؛ إسلاماً كان أو غير إسلام.

سابعاً إن جوهر المشكلة في العلاقة بين الديني والسياسي

هو النظر إلى هذه العلاقة وفق طبيعة آنية مؤقتة أو أنانية نفعية، أو انتقائية اجتزائية، ومن هنا تبدو لنا الممارسات، ممارسات توظيفية تبريرية أكثر من كونها تسير في مساق العلاقة الصحية والسوية.

إن هذا الذي يصبح فيمنع الدين من الفعل في الصباح، ويمسي فيدخل الدين إلى دائرة الفعل في المساء، ويتحدث عن أن الذهاب إلى الانتخاب شهادة لا يجوز كتمانها، ولا يتحدث عن حالة السلطة السياسية وتغلغلها وتغولها على الناس واستبدادها بها في الحياة كافة، إنما يتحدث عن لغة انتقائية لا تحترم فيها السياسة الدين ولا يحترم فيها الدين السياسة.

هذه العلاقة غير المشروعة بين الدين والسياسة هي التي تفرز أبناء لقطاء لا يعرف لهم أصل ولا فصل، إلا أن هؤلاء قد يسعون بالفساد في الأرض وإفساد الناس وعلاقاتهم؛ لأنهم منذ البداية لم يُنتجوا وفق علاقة شرعية صحيحة. وفي هذا السياق وجب علينا أن ننظر إلى طبيعة العلاقة المتكاملة والمتفاعلة بين الدين والسياسة لينهض كلا طرفي العلاقة بالآخر، وليشكل رافعة بجامعية الأمة واجتماعها. ومن هنا وجب علينا أن نبحث من كل طرق “أنسنة” العلاقة بين السياسة والدين في كل عمل يصب في مصلحة الإنسان وترقيته وعمرانه.

(*) كانت السلطة على عهد الإمام مالك تأخذ البيعة بالحلف بالطلاق، ووقع الناس فى الحرج الشديد مما جعله قضية يستفتى فيها الناس من الرعية، فكانت قولة الإمام مالك “ليس لمستكره يمين”، حتى يحرر هؤلاء من أيمانهم التي استكرهوا عليها.

* في إشارة إلى الحديث النبوي: “يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة من يجدد دينها”.

-[1] تلك الصفة (المدني) أحاطت بمفاهيم عدة؛ وهو ما يشير إلى مفهوم يمكن أن نسميه “مفهوم مظلة” ظلل معظم المفاهيم الحضارية الكلية بما يشكل نظرة الحضارة الغربية في هذا المقام.

[2]– من الأهمية أن نشير إلى الارتباط داخل الحضارة الغربية بين مفهوم المدني وصفة “العلماني”؛ وهو أمر “ديني”.