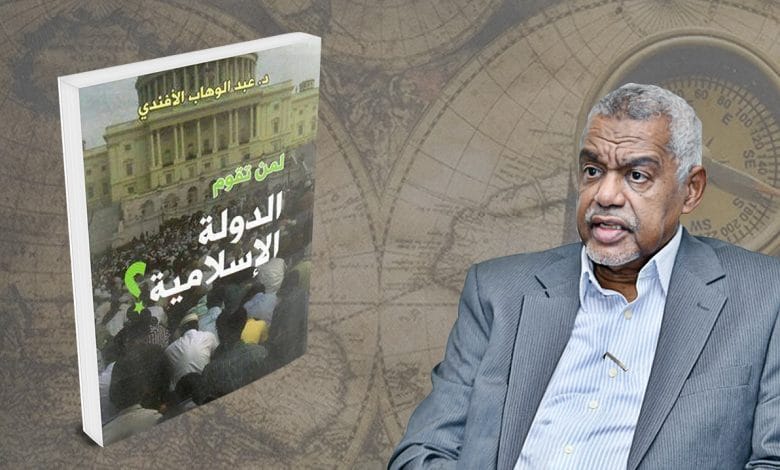

عبد الوهاب الأفندي: لمن تقوم الدولة الإسلامية؟

عن المؤلف

مؤلف الكتاب هو عبد الوهاب الأفندي، باحث سوداني حصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة من جامعة الخرطوم عام 1980، وعلى الماجستير في الفلسفة من جامعة سوانزي البريطانية عام 1986، وعلى درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ريدينغ البريطانية 1989.

عمل أستاذا في معهد كريستيان ميكلسن بالنرويج، وجامعة نورثويسترن بشيكاغو، وجامعتي أكسفورد وكامبريدج، والمعهد الدولي للفكر والحضارة الإسلامية بماليزيا. كما عمل دبلوماسياً في الخارجية السودانية (1990-1997)، وصحفياً في بريطانيا، حيث تولى إدارة ورئاسة تحرير عدة مطبوعات (1982-1990)، ومنسقاً لبرنامج الإسلام والديمقراطية بمركز دراسات الديمقراطية بجامعة وستمنستر، لندن (1998-2015). ثم عمل رئيساً لبرنامج العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات العليا (2015-2017) قبل أن يصبح عميداً لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بدءا من 2017.

إلى جانب التدريس، أنجز الأفندي العديد من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية في مجال نقد نظريات الديمقراطية والتحول الديمقراطي، والفكر الإسلامي المعاصر والحركات الإسلامية الحديثة، والسياسة والمجتمع في السودان والعالم العربي، والعنف الجماعي والإبادة وغيرها.

أهم كتبه: ثورة الترابي، والإسلام والسلطة في السودان، والثورة والإصلاح السياسي في السودان، وإعادة النظر حول الإسلام والحداثة، ومن أجلة دولة سلام: الصراع ومستقبل الديمقراطية في السودان، وغزو قلوب المسلمين وعقولهم: وجهات نظر حول إصلاحات أمريكا واستراتيجيات دبلوماسيتها العامة، وساهم في عشرات الكتب والأبحاث، وترجمت كتبه لعدة لغات.

عن الكتاب

يقول الأفندي إن دار “غراي سيل بوكس” البريطانية طلبت منه تأليف كتاب قصير جدا حول موضوع يتعلق بأي فكرة إسلامية معاصرة، فاختار الكتابة عن موضوع “الدولة الإسلامية”. وصدر الكتاب في البداية بعنوان: “من يحتاج إلى دولة إسلامية؟” وجاءت طبعته الأولى في العام 1991، في إنجلترا. ويقول المؤلف إنه استهدف بالكتاب “القراء المسلمين المفكرين”.

وقرر الأفندي كتابة هذا الكتاب عندما اكتشف أن وصول حركة إسلامية للسلطة في السودان كان كارثة حقيقة بسبب خضوعها للميول التسلطية وعدم جعل الديمقراطية أولوية لها. والكارثة تصبح أكثر مأساوية – بحسب الأفندي – عندما نكتشف أن الحركة الإسلامية في السودان أكثر انفتاحا على المبادئ والأفكار الديمقراطية من أغلب الحركات الإسلامية في البلدان الأخرى. رغم أن هذه الحركات بالأساس أحد ضحايا الاستبداد.

وترجم الكتاب من الإنجليزية إلى العربية والتركية والمالاوية. وقال عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان – عندما كان واليا لإسطنبول – إنه أهم كتاب كُتب للحركات الإسلامية.

مقدمة

يقول عبد الوهاب الأفندي في مقدمة كتابه: كلّي أمل أن يسبب الكتاب صعقة للكثير من المسلمين كي يعيدوا التفكير بجدية، وأنا لا أخاف من أن يثبت الآخرون أني على خطأ، لكني أخشى من أن لا يثير الكتاب حوارا جادا بما فيه الكفاية.

والواقع أن الكتاب ترك الأثر الذي تمناه المؤلف في الكثيرين ممن قرأوا الكتاب، لكن المشكلة هنا هو أنه لم يحظ بالانتشار المتوقع. ولم يدر عنه وعليه النقاش الذي كان يستحقه. لذلك فإن إعادة عرضه بعد أكثر من ثلاثة عقود من كتابته تبدو منطقية، ليس لأنه كتاب قيم ولم يأخذ حظه من الشهرة فحسب، ولكن أيضا لأن قضيته لازالت مُلحّة، وأطروحته لم يتجاوزها الزمن، بل ثبت مع الوقت مدى أصالتها.

ففي هذا الكتاب يمكننا أن نقول إن الأفندي سبق الكثيرين بطرحه عن الدولة الإسلامية، ومنهم وائل حلاق في “الدولة المستحيلة”، حيث أكد على التناقض الواضح بين مفهوم الدولة الحديثة والمفهوم الذي جاء به الإسلام للدولة. كما سبق الأفندي محمد مختار الشنقيطي في الطرح الذي قدمه بكتاب “الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية”، مؤكدا على الخلل الدستوري في ممارسة المسلمين لنظم الحكم والذي تسبب فيما وصلت إيه أحوالهم اليوم.

وكان الأفندي قد كتب في كتاب “الإسلام ومستقبل الشقاق بعد نهاية التاريخ”، إن الإسلام هو بؤرة الشقاق في عصر ما بعد الحرب الباردة، فهو يلعب دور “الغريب” في نظام عالمي مركزه الغرب، والتعامل معه باعتباره تهديدا من خلال سياسات تثير الزعزعة وعدم الاستقرار سيقود إلى تبعات خطيرة على السلم والأمن العالميين، وسيبقى العالم في هيجان كبير ما لم يتم إدخال المسلمين كشركاء في هذا النظام. (وفي مقدمة الطبعة الثانية يقول الأفندي: لكن لم يدرك أحد ذلك حتى استيقظ العالم على أحداث 11 سبتمبر).

لذلك يرى الأفندي أنه يجب إدارة حوار حقيقي مع الغرب، ليس بمنطق “المعتدلين” الذين يريدون إثبات كم هم لطفاء وودودين مع الإمبريالية، ولا بمنطق من يريدون إظهار أنهم شجعان وصعبي المراس. لذلك فهو يساند الرأي القائل بأن الأمة الإسلامية يجب أن تسعى لتنال القيادة الأخلاقية للعالم وتطرح أسلوبا للحياة بديلا للنزعة الاستهلاكية، لكنه يعتقد أن الهوة بين ذلك المثال وواقع حياة المسلمين لازالت تتسع. وأعتقد أن كفاح المسلمين من أجل نظام أخلاقي أفضل ليس مجرد محاولة لإصلاح العالم، بل ضرورة للبقاء.

ويبدأ الأفندي الكتاب بخلاصات وآراء بعضها صادم، فيقرر أنه لا يوجد ما يسمى بنظرية “أسلمة المعرفة” التي طرحها إسماعيل راجي الفاروقي، فليس هناك معرفة إسلامية خفية لا يصل إليها سوى المؤمنون. ويضيف أن الإٍسلام لم يأت بقيم خاصة به مختلفة عن القيم التي آمن بها البشر المحترمون على مر العصور، لقد كان دور الإسلام مثلما كانت المسيحية من قبل أكثر تشددا في فرض الالتزام بالقيم النبيلة. وإذا كان الله علّم قابيل كيف يواري جثة أخيه عبر الحيوانات، فمن المؤكد أن هناك الكثير لنتعلمه من تصرفات البشر الآخرين.

فإذا كان بإمكاننا أن نرى بوضوح كفاءة الحكم الديمقراطي، فإن ردة الفعل المناسبة ليست الرجوع للماوردي ونصوص أكل عليها الدهر وشرب، لنكتشف ما إذا كانت هذه الأنظمة الجيدة بديهيا تتماشى مع الإٍسلام! ولكن نصيح مع قابيل: يا ويلتنا، أعجزنا عن إيجاد برلماناتنا الفعالة وديمقراطيتنا الناجحة؟!

ويواصل الأفندي في مقدمته فيقول إنه لدينا كمسلمين رغبة لا يمكن السيطرة عليها بالرجوع إلى الماضي والبحث عن تبرير لنا فيه، وهذا كما يقول ويتغشتاين عن “الدافع وراء التفلسف”، شكل من أشكال القصور في أداء الوظيفة، مثل الحكة التي تجبر الشخص على هرشها بأظافره، فهي لا تتطلب العلاج بل الانغماس فيها. وقد دخل حسن الترابي في نقاش مع شيخ تقليدي ضمن لجنة “أسلمة القوانين” بالسودان، وكلما قدم اقتراحا طلب الشيخ دليلا، متسائلا: “في أي كتاب وردت الفكرة”؟، وكان الترابي يضطر لتقديم المصدر، لكن مع تكرار الأمر غضب الترابي ذات مرة فأجاب: “ورد هذا الرأي بأحد الكتب التي رماها المغول في النهر”!

لكن حتى لو تم استرجاع الكتب التي ألقاها المغول في نهر دجلة، فإنها لن تعطي أية أجوبة للأسئلة المطروحة، لأن الأدبيات الإسلامية الكلاسيكية تتميز بفقرها في هذا المجال.

وفي الكتاب يدعو الأفندي إلى مفهوم أكثر واقعية للخلافة، موصيا بالتخلي عن مفهوم الدولة الإسلامية لصالح مفهوم “دولة للمسلمين”. وبالنظر إلى فشل المحاولة لاستعادة الخلافة أو تأسيس دولة إسلامية حديثة قابلة للحياة، أعتقد أنه من الضروري العمل باتجاه هدف أكثر تواضعا، ألا وهو تأسيسي دولة إسلامية رئيسية. تلعب نفس الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة كقائد للغرب. قد تقود الدول الإسلامية إلى اتحاد يشبه الاتحاد الأوروبي. إن سقوط الشيوعية الذي نجم عن النفاق الداخلي يحمل دروسا مهمة للمسلمين.

وأخيرا يشير الأفندي إلى أن الأنظمة الدكتاتورية لطالما اتخذت من نجاح الحركات الإٍسلامية في الانتخابات ذريعة لمكافحة الديمقراطية، وفي نفس الوقت لم تنجح هذه الحركات في بناء جبهة ديمقراطية تضم معارضي الأنظمة ويمكنها استلام السلطة.

وفيما يلي سأقدم عرضا لأهم ما جاء في فصول الكتاب الذي يحوي الكثير من الأفكار التي كانت ولاتزال تستحق النقاش. وسأستخدم هنا أسلوب التلخيص المباشر لكلام الكاتب، قبل أن ألخص أهم الأفكار في نهاية الورقة.

الفصل الأول

الإشكال: نشأة الدولة الحديثة

المعضلة التي تطرحها الدولة الحديثة على المسلمين تنطلق من طبيعتها المتجردة من البعد الأخلاقي إلى درجة كبيرة، فهي كيان يقوم على الاعتبارات المصلحية الوقتية، ومتجرد عن البنية الاجتماعية والبعد الديني. وقد انطلقت الدولة الحديثة لتملأ هذا الفراغ الأخلاقي، وتخلق قيمها الخاصة (أي أسباب الدولة)، وهي اعتبارات تعلو على كل القيم الأخلاقية.

وقد وجد المسلمون أنفسهم مقيمين وسط ما يدعى الدولة القومية، وحكم عليهم أن يخدموا هذا المخلوق الغربية ويعبدوه من دون الله، وأصبح شعار المرحلة وعقيدتها هو “وطني إن أخطأ أو أصاب” و”أمتي فوق الجميع”، وأصبح الوطن أعظم من أي شيء وهو الذي يقاتل في سبيله الناس، وهو ما شعر معه المسلمون بالضياع.

القضية ظهرت عندما عمل ميكيافيللي على تسمية الأشياء بمسمياتها، وذكر الأمراء أنهم يقاتلون بعضهم من أجل السلطة وليس من أجل مبادئ سامية، وقبله سعى ابن خلدون للكشف عن الدوافع “الحقيقية” للأفعال، معتبرا أن الناس يتعرضون للمعاملة السيئة باسم المثاليات. وبلغ الأمر ذروته في الماركسية التي زعمت أنها جردت الإنسان حتى العظم وكشفت خباياه، وقالت إن جوهر الإنسان يكمن في دوافعه المادية.

ورغم أن ابن خلدون يعتقد أن الدولة العظيمة لا تظهر إلا نتيجة لدعوات دينية أو تحت تأثير قضية عادلة، لما يتطلبه تأسيس الدول من التماسك الروحي بوجه المنافسين، إلا أنه يتفق مع ميكيافيللي، فالدين والقيمة الأخلاقية لقضية عادلة لا تشكلان السلطة الحقيقية، وإنما تخدم وتدعم القوة التي تولدها العصبية.

وينتهي ابن خلدون لأن القوة دائما على حق، وأي محاولة لمقاومة القوة باسم الحق والصدق مكتوب عليها الفشل الحتمي. وتلك النظرة المتشائمة للطبيعة الإنسانية كانت عاملا مهما في تبرير السلبية الشاملة إزاء الظلم المتفشي في العالم الإسلامي وقتها. وبدوره كان ميكيافيللي يعتقد أن الانحلال طبيعة ملازمة للمجتمعات البشرية، وبالتالي لا يمكن تجاوزه، فكانت نصائحه تقتصر على أفضل السبل للتعايش معه والتصرف في إطاره.

تطور هذا المنحنى الفكري في كتابات توماس هوبز، والذي وافق سلفيه في أنه عاش في فترة تفشت فيها الاضطرابات. وقد ركز على كيفية تحقيق الاستقرار. واعتبر في كتابه “اللفياثان” أن الأمن والنظام لا يمكن أن يتحققا بين البشر إلا بقيام قوة قاهرة تفرض سلطانها على الجميع، ويسلم الكل لها بغير شروط. ويرى هوبز أن هذه السلطة العليا تحمل تبريرها الخاص بها، ولم ترفض القانون الإلهي فحسب بل عملت على إخضاع كل المؤسسات والقيم بما في ذلك الدين لنفسها.

ومن المفارقات أن هوبز عمل دون أن يدري على إنهاء حقبة السلطة المطلقة، حيث أزال الغموض عن الدولة ونزع عنها الشرعية الدينية والمبادئ الأخلاقية العليا التي كانت تختبئ خلفها، وهو ما أثار الأسئلة حول طبيعة السلطة.

ثم جاء جون لوك ليرفض مقولات هوبز عبر كتابه “أطروحتان في الحكومة” والذي جاء بعد عامين من نجاح الثورة الإنجليزية في وضع ضوابط دستورية على السلطة الملكية المطلقة. وقال لوك إن الحياة لم تكن فوضى كاملة قبل الدولة كما قال هوبز، وأن هناك الكثيرين كانوا يفضلون العيش في مجتمعات قائمة بذاتها خارج إطار الدولة على العيش تحت دولة مستبدة. لذلك اقترح لوك أن تكون الحكومة مقيدة وقائمة على رضا الرعية.

وجرى تطوير هذا المنظور وتوسيعه من قبل المدرسة النفعية التي أنشأها الفيلسوف البريطاني جيريمي بنثام وتلميذه جون ستيوارت ميل، وركزت على حقوق وحريات الفرد باعتبارها مقدسة، واقتصر تدخل الدولة فيها على الحد الأدنى الضروري للحفاظ على النظام العام ومنع الضرر عن الآخرين.

وهكذا استمر الفكر السياسي الغربي في النظر للدولة باعتبارها كيانا غير أخلاقي حتى وصلت ذروتها في فكر فريدريك هيغل الذي افترض أن الدولة نفسها هي التجسيد المطلق للمثل والأخلاق، وهي مناط الإرادة والبصيرة الكونية، ونتيجة لتجليات الروح القدس بهيئة التاريخ: أي أنها الكائن الذي حل فيه الله نفسه! فالدولة ليست الحكم فيما يتعلق بما هو حق فحسب، بل هي التجسيد الحي للحق. ووصل هيجل لأن قال إن “كل ما هو عقلاني فهو واقعي، وكل ما هو واقعي فهو عقلاني”، وبعبارة أخرى فإن القوة هي الحق، ولم يكن بالإمكان أفضل مما كان، ولا غير ما كان!

أما كارل ماركس فسلم بأطروحة أستاذه هيغل التي تنص على أن للواقع منطقه الخاص الذي لا يمكن تغييره حسب مقتضى الإرادة الإنسانية. لكنه رفض مقولة هيغل بأن كل ما هو واقع كان عقلانيا أو مقبولا، مستخدما فكرة الجدلية نفسها التي قالها أستاذه، فإذا كان الواقع يحمل نقيضه في ثناياه، فإنه بالضرورة زائل.

وقال ماركس إن الفكر هو نتاج الظروف المادية للبشر وليس العكس. وبما أن الدولة بوصفها جزءا من البنية الفوقية (الأفكار) فإنها تعكس انقسام المجتمع إلى طبقات وهيمنة الطبقة الغالبة اقتصادية على الهيكلية السياسية، لذلك فإن الدولة لا تجسد الإرادة الكونية العامة كما يزعم هيغل بل تجسد مصالح الطبقة البرجوازية.

وبلغ المنحنى الفكري بشأن الدولة ذروته في فكر عالم الاجتماع والفيلسوف الألماني ماكس فيبر الذي قال إن الدولة الحديثة هي “أمة تدعي بنجاح حق احتكار الاستخدام الشرعي للقوة المادية في رقعة جغرافية محددة”. فركز فيبر على الشرعية الرسمية القانونية وبيروقراطية الدولة فائقة الفعالية، واعتبر أن اقتراح ماركس لإلغاء الملكية الخاصة سيؤدي إلى تركيز السلطة بشكل أكبر في يد البيروقراطية الحكومية، وربما استبداد لا مهرب منه! وهو ما أثبتته تجارب الدول الشيوعية.

ثم ظهرت المدرسة التعددية التي قاربت بين الماركسية والليبرالية، فاعترفت بأن المجتمع مقسَّم على أساس طبقي، لكنها تبنت في الوقت ذاته رأي فيبر الذي أكد على أن التقسيمات الطبقية لم تكن مركزية بالصورة التي ادعاها ماركس، ولفتت النظر لتقسيمات أخرى قومية وعرقية ودينة تتقاطع مع التقسيمات الطبقية، على أن يتم الحكم بين المجموعات المختلفة من قبل الدولة، التي تحاول الموازنة بين المصالح المتنافسة، وهو ما ينتج عنه في النهاية “حكم الكثرة” أو ديمقراطية محكومة من قبل توازن القوى بين المجموعات المتنافسة.

الخلاصة أن نظريات الدولة دأبت منذ ابن خلدون على نبذ المفهوم المثالي القائل بأن الإنسان كائن يميل بطبعه نحو الفضيلة، بعكس ما كان عليه حال الفلاسفة السياسيين منذ أفلاطون الذين كانوا يبحثون عن المجتمع المثالي. فتبنت النظريات رغم اختلافها فرضية تشير إلى أنانية البشر ومركزية الصراع. إن هذا المبدأ لا يرفض فكرة المسؤولية الجماعية للمجتمع البشري تجاه السعادة الروحية لأفراده فحسب، بل إنه يرفض رفاهيتهم الدنيوية أيضا.

وعلى النقيض قام مفهوم الأمة في الإسلام على الاهتمام المشترك بالرفاهية الدنيوية والروحية، فالأمة ذات مصير مشترك. لكن في المقابل وجد المسلمون إغراء كبيرا في نموذج الدولة الحديثة بسبب النجاح الذي حققته رغم أساسها اللاديني والرافض للقيم الأخلاقية. فعندما نبني المؤسسات على افتراض أن الإنسان بالأساس لا يمتلك وازعا من ضمير، وأن الحكام هم بشكل عام أوغاد ميالون للطغيان، فإننا نكون قد حمينا المجتمع من مواطن ضعفه، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن فضائل الناس والحكام هي إضافة تجعل النظام يؤدي وظيفته بشكل أفضل.

لقد آن الأون للمسلمين أن يواجهوا حقيقة أن الدولة الحديثة قامت على أسس أخلاقية مشكوك فيها وبنيت على افتراضات خاطئة حول الواقع، ولكنها لا زالت أنجح نموذج موجود حاليا، ومن جهة أخرى فإن الإسلام أبرز قدرة على تأسيس نظام سياسي تفوق في نواح كثيرة على النموذج الغربي، ولكن الممارسة السياسية للمسلمين عجزت عن الارتقاء إلى مستوى أي من النموذجين. والسؤال هو: لماذا؟!

الفصل الثاني

التراث: السلطة السياسية في التاريخ الإسلامي

في العهد النبوي لم تكن الدولة أمرا جبريا، بل كانت تجمعا طوعيا، ليس ذلك فحسب، بل كانت المشاركة في الحملات العسكرية والنفقات المالية طوعية، وكانت إحدى وسائل العقاب حرمان الشخص من المشاركة في هذه الأمور. وهي عقوبة تعتمد على الوازع الأخلاقي وليس طرق الإجبار القسري التي تستخدمها الدول عادة.

لكن بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك من يقوم مقامه، ما جعل إقامة سلطة سياسية تعتمد على القسر ضرورة. وهنا ظهر خلاف حول “من سيقوم مقام النبي”؟ وكانت الإجابة التي خرج بها من انتخبوا أبا بكر تتلخص في أن: أفضل المسلمين هو المرشح المناسب.

ولم يكن من المخالف لتعاليم الإسلام أن تتولى قبيلة أو مدينة جمع الزكاة وتوزيعها ما دامت الأسس القرآنية تراعى في الجمع والتوزيع، ولكن هناك مشكلتان قادتا إلى نشوب خلافات حول هذا المنهج: الأولى: لم يكن المتمردون ضد أبي بكر قادة دينيين منافسين له، بل كانوا من القبائل البدوية التي كان التزامها بالإسلام هشا. وقد نظر إلى أن ما فعلوه ناتج من الأنانية وضعف الإيمان وليس تفسيرا مختلفا ومخلصا للقرآن. لكن جمهور المسلمين رأوا أن هذا الموقف تهديد لوحدة الأمة الإسلامية. كما أن أبا بكر رأى أنه خليفة للنبي وقيِّم على إرثه. وقد ساعدت قوة الدفع التي جاءت من الالتزام العميق بمثاليات الإسلام على جعل هذه الصيغة فعالة في تلك الفترة. لكن في الوقت ذاته كان هناك إدراك لدى الجميع بأن أبا بكر ليس النبي، وقد قال بنفسه: وليت عليكم ولست بخيركم فإن أصبت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني.

وبعد موت النبي أصبح من واجب وكلاء من البشر التأكد من أن الممارسة السياسية تنسجم مع الهداية الإلهية. وكان الخليفة يستعين بمستشارين موثوقين، كما كان المسجد النبوي عبارة عن برلمان غير رسمي يتم إخباره بالسياسات الجديدة ويحق لمن شاء أن يناقشها، لكن في النهاية كان الخليفة هو الذي يملك حق التفسير، فهو الذي يقوم مقام النبي في إدارة شؤون العامة كما يتولى هداية الأمة وتوجيهها. وقد عززت هذه الرؤية القيادة الحازمة والصارمة التي شهدتها الأمة من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، الذي كان يلزم نفسه بأعلى ما تعو إليه قيم الإسلام. فكان تجسيدا حيا للقانون ونموذجا لتجسد الشريعة في سلوك البشر، فكانت معارضة عمر من هذا المنطلق لا تكون إلا معارضة للقانون والشرع الذي يحكم به.

هذا الارتقاء الذي وصل إليه عمر حجب حقيقة أن مكانة النبي لا يمكن مضاهاتها، لكن بعد مقتل عمر وتطور السلطة السياسية على يد خليفته عثمان عادت هذه الحقيقة إلى الأذهان، وظهرت المشكلات التي لم تحسمها الخلافة، وأولها عدم الاتفاق على كيفية اختيار الحاكم. فقد شهدت خلافة عثمان ظهور خلافات حادة ومعارضة لحكمه من قطاعات عديدة في المجتمع، وقد تطور الأمر إلى احتلال المتمردين للمدينة واغتيال الخليفة.

وأدى الصراع الذي أعقب الفتنة لمزيد من التراجع عن التمسك بالمثل العليا. وقد ضم معسكر المثاليين بقيادة علي العديد من المتمردين الذين ثاروا على عثمان باسم المثالية ذاتها. أما المعسكر المنافس بقيادة معاوية فقد استغل هذه الحقيقة أيما استغلال رغم أنه أبعد ما يكون عن مثاليات الإسلام. وكان معسكر معاوية متماسكا رغم أن أتباعه لم يكونوا يعتبرونه من القديسين، بينما نجد أن عليا الذي كان يعتبر من الأولياء واجه صعوبات كبيرة في فرض سلطانه على أتباعه الذين ثار العديد منهم باسم المثالية التي تأسس معسكره عليها.

كانت النتيجة الحتمية لهذه التوترات هي انهيار المشروع المثالي وانحدار المجتمع الإسلامي في هاوية اليأس والتشاؤم بعد انتصار النموذج الميكيافيللي للدولة، ذلك النموذج الذي رأينا ابن خلدون يسعى فيما بعد لتبريره.

ولم يخطر لمفكري المسلمين أن الانهيار قد يكمن في التناقضات الذاتية للمشروع نفسه الذي سعى لإلباس العباءة النبوية لأشخاص عاديين، بل بالعكس أخذ هؤلاء يعزون أنفسهم بأن الدنيا بعد وفاة النبي قد دخلت في انحدار لا توقف له إلا يوم القيامة. وهذه النظرة أعفت المسلمين من البحث عن مخرج من هذا المأزق وألقت باللوم على قوانين التاريخ التي لا مفر منها!

في عهد الخلافة الراشدة كانت المسافة بين المثال والواقع أقرب ما تكون، فكان الحكام يجتهدون لتحري الالتزام بالقانون وكانت الأمة واثقة من نفسها، وكان الجميع يجد ما يرضيه ويشبع حاجاته الاجتماعية والسياسية. ومع بذور الشقاق الذي ميز سنوات حكم عثمان الأخيرة انهار السلام مع النفس إلى غير رجعة. وحينما انقشع الغبار وجد المسلمون أنفسهم خاضعين لسلطة معاوية. لم يعترف معظم المسلمين بشرعية الدولة الأموية لكنهم تحملوها. وشهدت هذه الدولة انتفاضات وثورات انتهت بانهيارها وانتصار الثورة العباسية.

لكن العباسيين لم يحققوا شيئا من توقعات الثوار المثاليين، واستمرت ثوارت الشيعة والخوراج في تحدي الدولة العباسية. ثم قرب الخلفاء بعد المعتصم الطغاة العسكريين من القادة الأتراك، وزادت مكانتهم بعد مقتل المتوكل، مما أدى لانهيار سلطة الخلافة وتحولها إلى سلطة اسمية ورمز شعبي يذكر جماهير المسلمين بالعصر الذهبي المتصف بالعدالة والطمأنينة. ومنذ ذلك التاريخ واجه المسلمون الكارثة تلو الأخرى، الحملات الصليبية وغارات المغول واستبداد المماليك وهلم جرا. حتى ظهرت الدولة العثمانية فأعادت شيئا من الهدوء والنظام لديار المسلمين المنكوبة.

ولم يكن تحسر الأمة على العصر الذهبي مجرد حنين للماضي، بل كان أيضا حزنا على قوة الأمة التي كان يحسب لها الخلفاء حساب، حيث كانوا يجتهدون في استمالة العلماء وقادة المجتمع واحترام رأيهم ويبذلون الجهد حتى لا تظهر منهم مخالفة للشرع.

تطور الممارسة الدستورية الإسلامية:

تطورت الأفكار الإسلامية حول طبيعة السلطة السياسية عبر تأمل الممارسات السياسية المبكرة، فتأثرت أولا بالمبادئ التي وضعها أبو بكر والتي تنص على ضرورة أن يذعن العرب لقريش، وأن للحاكم على الناس حق الطاعة إذا أطاع الله والرسول، وأن للمجتمع السلطة النهائية، وأن الخليفة يمثل سلطة النبي. وحين فقد عثمان ثقة المجتمع رفض التخلي عن المنصب باعتبار أن الخلافة امتياز لا يحق التنازل عنه. وبناء على هذه السوابق تم التأكيد على أن تأسيس الخلافة واجب وأن المنصب يجب أن يتولاه شخص واحد فلا مكان لقيادة جماعية، ويجب أن يكون هذا الشخص أفضل المسلمين وأحسنهم خلقا وأكثرهم كفاءة بالإضافة إلى كونه ذكرا قرشيا. والذي يعين الحاكم أهل الحل والعقد أي أكثر قادة الأمة نفوذا، وأن خلعه أو عدم طاعته لا يجوز حتى وإن ارتكب مخالفة واضحة.

وفي المقابل ظهرت رد فعل ضد هذا الموقف الانهزامي، فخرجت المجموعات المتمردة التي أطلق عليها الخوارج الذين يرفضون أي تسوية من أي نوع حتى يفرضوا وجهة نظرهم.

وبين قطبي الانهزامية والتطرف نشأت مدارس متعددة، أبرزها الشيعة الذي كان ردة فعل على مبدأ الحكم الوراثي الذي أرساه معاوية، لكن الشيعة لم يقدموا النموذج المثالي الذي ثاروا من أجله، بل اعتمدوا أيضا في الدول التي أنشأوها على الحكم الوراثي ولم يبتعدوا عن نموذج دولة القوة التي أرسى أسسها معاوية، بل إنها كانت أحيانا أبعد في ممارستها عن مثل الإسلام.

المثالية والعلمانية في نظرية الكلاسيكية

على الرغم من كل هذه المصائب رفضت النظرية الإسلامية بعناد تسوية مع الحالة الراهنة التي لم تستطع مجاراتها. فقد ظل المفكرون المسلمون حتى عهد ابن خلدون يكتفون بتحديد المطالب المثالية التي يجب أن يتحلى بها الخليفة، بينما كانوا ينظرون إلى أي تقصير في الواقع عن بلوغ هذا المثال باعتباره مخالفة للشرع لا يحسن التعايش معها إلى تحت الظروف القاهرة. ومن هنا فإن جوهر النظرية السياسية الإسلامية التقليدية ظل ثوريا. فأنظمة الاستبداد التي تغتصب السلطة تبررها الضرورة فقط، مما يعني أنها تكون محتملة لكنها لا تكون أبدا شرعية. واحتمالها يفرضه العجز عن إزالتها ليس إلا. وقد تعرض قادة المدارس السنة الأربعة والمدرستان الشيعيتان الرئيسيتان إلى الاضطهاد، لكنهم لم يشرعنوا نظام الحكم القائم.

وقد خلق هذا الوضع انفصاما نفسيا في المجتمع الإسلامي، ففي حين رفض المسلمون مبدأ العلمانية من الناحية النظرية فقد تبنوه من الناحية العملية. فقد رفضت الدولة الاستسلام للشريعة كما يفسرها المجتمع، وأصرت على إعادة تعريف الشريعة، وفي المقابل رفض المجتمع بعناد تدخل الدولة في الشؤون الروحية أو إعطائها السلطة الأخلاقية على شؤون المسلمين. وهكذا سلم المسلمون أبدانهم لسلطة الدولة، ولكنهم لم يسلموا أرواحهم إليها. وقدم العلماء النصيحة التي لم تختلف كثيرا عن مقولة المسيح “أعطوا قيصر ما لقيصر”. لذلك فقد نصح العلماء المسلمين بأن يطيعوا الحاكم ما لم تؤد طاعته إلى معصية. ولكن تعريف المعصية هنا قد ضاق بحيث لم يعتبر اغتصاب السلطة والتصرف غير المشروع في أموال المجتمع الإسلامي من كبائر الإثم والمعاصي! فإذا لم تكن هذه علمانية، فما هي إذا؟

إشكالات النظرية التقليدية

إن جوهر هذه النظرية هو أن كل من يصل للسلطة فهو حاكم شرعي. وقد ظهر ذلك جليا في تنظير علماء متأخرين مثل الماوردي والغزالي الذين أكدوا أن الحكم المستبد لا يجب تحمله فقط، بل لابد من الاعتراف بشرعيته. فلو لم نعترف بشرعية الحاكم المستبد لانهار الأساس القانوني للحياة الاجتماعية والروحية الإسلامية. وهكذا نرى أن لهذه النظرية نتيجة مثيرة للاهتمام، وهي تعليق شرعية الوجود الإٍسلامي بأكمله حول قرارات ذاتية تتعلق بتقييمنا لانحراف الحاكم ودرجة ابتعاده عن الشريعة مع الحكم على صعوبة إزالته من عدمها.

وقد عانت النظرية التقليدية من عيب آخر، تمثل في أن المنظرين لم يأخذوا أفعال الخلفاء الراشدين كمعيار لقياس كل الأفعال السياسية فحسب، بل عد الكتاب اللاحقين بعض أفعال الخلفاء الأمويين والعباسيين على أنها معيارية. وقد برروا ذلك بحضور نفر من العلماء والصحابة وأنهم كانوا ليعترضوا لو أن تلك الممارسات لم تكن شرعية.

إن النظرة الخاطئة للحاكم كبديل للنبي وليس مجرد موظف يمكن مساءلته من قبل المجتمع، أحدث فوضى ومتطلبات غير واقعية. كان يجب على الحاكم أن يكون ورعا وشجاعا ومتعلما وعفيفا، وحيث أن مثل هذا الشخص كان نادر الوجود، كان أي حاكم غير مناسب وبذلك يكون غير شرعي. ولو أن النظرية ركزت على الوظائف العملية للحكومة بدلا من الانطلاق من نموذج مثالي لا وجود له في الواقع، لربما كان من الأيسر التوصل إلى قواعد دستورية يجب على الحاكم الالتزام بها. فتحديد معيار لا يمكن تطبيقه جعل من السهل الانتقال من الاستنتاج القائل بأن الكمال مستحيل إلى القول بأن كل الأحوال التي لا تبلغ الكمال تتساوى مع بعضها. والنتيجة إذا هي أن الوضع الحاضر “غير المثالي” هو أفضل وضع ممكن. كما أن فضل الخليفة يحرم الأمة آليا من حق مساءلته، فكيف يحاسب المفضول الفاضل.

فالنظرية بشكلها هذا أدت عمليا إلى تحويل الأمة عن الاتجاه للإصلاح، وذلك حين رفضت المقاومة المبدئية للطغيان دون أن تقدم بديلا ذا قيمة.

ورغم أن النظام السياسي الإسلامي يمكن الحكم عليه بأنه قاصر بالنسبة لمثله العليا، فإنه من زاوية أخرى يتفوق على كل أشكال الدولة التي عاصرته.

ومما سبق يمكن أن نقول إن النظرية التقليدية كانت مثالية أكثر من اللازم ومتشائمة أكثر من اللازم في نفس الوقت. فمن جهة احتوت على مضمون ثوري واشترطت شروطا مثالية للحاكم، ومن جهة أخرى ساد النظرية الاعتقاد بأن هذا المثال لن يتحقق أبدا. ولكي يتم تجاوز هذه العقبة لابد من إجراء مراجعة شاملة لهذه النظرية. فيجب أن يتم تحديد ما تفرضه القيم الإسلامية في المجال السياسي بحيث لا يتسنى بعد ذلك قبول أي عذر عن التخلف عن اتباع هذا المثل.

الفصل الثالث

الجدل الحديث حول الدول الإسلامية

تفجر الجدل حول الإسلام والدولة بعد انهيار الخلافة العثمانية، وقال الكماليون إن الخلافة الحقيقية هي التي يختار فيها المجتمع الخليفة بمحض إرادته، ويكون المجتمع هو صاحب السلطة الحقيقية ومتمتعا بالكفاءة وملتزما أحكام الشرع. فالخلافة ليست غاية في ذاتها وإنما وسيلة لإقامة العدل وحفظ الأمة، وهذا أمر يمكن أن تقوم به مؤسسة كما يمكن أن ينفذه فرد قائد. وفي البداية رحب العالم الإسلامي بإحياء الدولة التركية لمؤسسة الخلافة استنادا إلى أصول الفكر الإسلامي، لكن ما إن بدأت النية الحقيقية للكماليين تتضح بشأن عزمها إلغاء الخلافة حتى تغير المزاج في العالم الإسلامي.

وكان رشيد رضا من أول من عمل على تفنيد آراء الكماليين الذين ساندهم في بداية الأمر ضد السلطان، لكنه سرعان ما انقلب ضدهم. وقال إن أخطاء الماضي لا يمكن أن تتخذ ذريعة لتبرير تجاوزات اليوم. ورفض رضا القول بأن الخلافة وسيلة لغاية، معتبرا أنه لو سلمنا بهذا فيمكن القول بأن استبدال الشريعة الإسلامية بأي قانون آخر جائز.

وفي المقابل أسس معارضو الخلافة حركة فكرية خاصة بهم، حيث كتب الشيخ علي عبد الرازق كتابه “الإسلام وأصول الحكم” لينفي فيه أن للخلافة أي أصل مقبول في الممارسة الإسلامية. معتبرا أن النبي لم ينشئ دولة بل كانت سلطته روحية لا غير، وأن الإسلام لم يحدد أي نظام للحكم ويمكن للمسلمين أن يختاروا أي نظام يرونه مقبولا. وأن نظم الحكم التي نشأت بعد وفات النبي لم تتم على أصل ديني، وإنما كانت شكلا مناسبا تبناه العرب ومجدوه بإطلاق اسم الخلافة عليه بقصد إضفاء شرعية دينية. واعتبر أن نظام الخلافة هو مصدر المشاكل في العالم الإسلامي لأنه استخدم لتبرير الاستبداد وفرض الانحطاط على المسلمين. وتسبب الكتاب في أن جرد الأزهر عبد الرازق من درجة عالم، وتمت إدانته لأنه اعتبر أن الرسول خاض حروبا من أجل أهداف سياسية وليست دينية، ودعواه بأن الشريعة تحتوى على قيم روحية محضة ولا تحتوي على قوانين، واعتباره أن الدولة التي أسسها أبو بكر وخلفاؤه كانت غير دينية (أي علمانية). وحاول عبد الرازق الوصول لحل وسط مع مخالفيه حين قال بأنه لو أجمع المسلمون اليوم على نظام الخلافة لكن شرعيا، وأن الخلافة الراشدة كانت شرعية تحديا لأنها قامت على إجماع المسلمين. وهو بذلك يؤكد على أن الإجماع وليس مبادئ الشريعة هي أساس شرعية الحكم.

وعندما وجد المسلمون نفسهم لأول مرة دون سلطة مركزية تتولى رعاية العقيدة، وأصبح الإسلام دينا بلا دولة، كان هذا إيذانا ببداية عصر جديد فتح الباب للعمل الجماهيري، فظهرت في الهند “حركة الخلافة” التي ساهم فيها بكتاباته أبو الكلام آزاد، وظهرت في مصر جماعة الإخوان المسلمين. وكانت هذه الحركات ردة فعل ليس لفشل دولة بعينها ولكن لفشل الدول الإسلامية مجتمعة في إشباع حاجات المؤمنين.

وقد عكست هذه الحركات تأثير الحداثة ولاسيما الدولة الحديثة التي أصبحت ليس فقط الإطار العام الذي عملت فيه وإنما عدوها الرئيس. كان المصلحون الأوائل مثل جمال الدين الأفغاني يجوبون العالم الإسلامي ويسمون كل مدينة فيه وطنهم، ويحولون ولاءهم وعداوتهم ونصيحتهم من حاكم إلى آخر دون تفكير بمشكلة الحدود، لكن هذا أصبح مستحيلا للناشطين الذين أتو بعدهم. وحتى حركة الإخوان أجبرت على أن تعترف بأنها حركة مصرية في المقام الأول.

وركز مؤسس الإخوان حسن البنا في البداية على إصلاح الفرد والمجتمع، حيث سيؤدي خلق الفرد المسلم إلى الأسرة المسلمة وبالتالي الأمة الإسلامية التي ستكون الدولة الإسلامية ثمرة لها. لكن في وقت لاحق بدا أن البنا أصبح يزداد اقتناعا بمحورية الدولة في إصلاحاته الإسلامية المقترحة، وهو ما دفعه للتركيز على شكل الحكومة، ودعا إلى إصلاح النظام الانتخابي.

وقد أصر عدد من المنظرين أبرزهم سيد قطب على وجوب أن يعطي الناشطون المسلمون الأولوية للنضال لتشكيل مجتمع فاضل، حيث أن تشكيل الدولة الاسلامية الأولى كان تتويجا لسنوات طويلة من التكوين الروحي، مع رفض أية تسويات من ذلك النوع الذي يفرضه العمل السياسي العادي.

وفي الهند تأسست الجماعة الإسلامية، وقال أبو الأعلى المودودي أيضا إن الدولة الإسلامية يجب أن يسبقها خلق مجتمع فاضل، ولخلق هذا المجتمع لابد من أن تقوم نواة من الأفراد الملتزمين بقيم الإسلام ليناضلوا حتى يحققوا هيمنة أخلاقية لهذه القيم على المجتمع بأكمله. وهذه الدولة تختلف عن الدول الأخرى في أن الإنسان فيها لا يخضع لإنسان مثله سواء مباشرة أو عبر القوانين والأفكار والنظريات الوضعية، وإنما يخضع لسيادة الله سبحانه.

وفي ستينيات وسبعينيات القرن العشرين قدمت حركة الإخوان السودانية بقيادة حسن الترابي، وحركة التيار الإسلامي التونسية التي أسسها الغنوشي رؤية بديلة، حيث رأى الترابي أن الدولة تمثل مبدأ تشريعيا مركزيا في الإسلام، لكن الإجماع الجماهيري يمثل ذلك أيضا، رافضا بذلك القول بأن الإجماع الموثوق هو إجماع العلماء، على أن يكون دور العلماء والخبراء هو تنوير الرأي العام. وعند انتخاب الحكومة بالإرادة الشعبية سيكون لها دور تشريعي مهم دينيا حيث ستتمكن من التحكيم بين الاختلافات حول تفاسير الشريعة.

أما الغنوشي فقد حدد دور الحركة الإسلامية الحديثة بوصفها ممثلا آخر ضمن الدولة الليبرالية الديمقراطية، معتبرا أنها لا تحتكر تفسير الإسلام بل هي مجرد حزب سياسي يطرح برنامجه على الجماهير التي هي وحدها صاحبة الخيار. لكن هذا الرأي يفترض بالضرورة أن الدولة المذكورة تتمتع بالحرية والديمقراطية. لكن ماذا إذا لم يتم السماح للحركة بالدعاية بشكل حر؟ هل تقاتل من أجل الديمقراطية أم تقبل بأن تظل محرومة للأبد من الوجود القانوني؟

وفي إيران الحديثة ظل الفكر الشيعي عاطلا من أي أسس نظرية حتى ظهر الخميني الذي تمكن من تثوير الفكر الشيعي، فبدلا من انتظار الإمام الغائب حتى يجري عملية الإصلاح، أكد الخميني على دور “الولي الفقيه” الذي ينوب عن الإمام الغائب في إدارة الدولة، وأكد أيضا على الدور الهام للدولة في الشؤون الدينية، واعتبر أن الحفاظ على الدولة الإسلامية الواجب الإسلامي الأهم. وفي تلك الفترة ظهرت أيضا أفكار علي شريعتي التي سعت للتوفيق بين الفكر الشيعي التقليدي والنظرية الثورية الحديثة.

وبينت التجربة الإيرانية قصورا مهما في النظرية السياسية الإسلامية، وهو عدم كفاية الضوابط المؤسساتية في تلك النظرية. حيث يمكن لمجموعة صغيرة أن تحتكر السلطة باسم مبادئ لا تلتزم بها. فالنظام الإيراني ظهر للكثيرين باعتباره تجسيدا للاستبداد بينما لم يكن لدى المسلم العادي أي مرجع أو جهة يلجأ إليها إذا اختلف مع الحكام. فالدستور مفصل ليلائم “الحاكم المعصوم”، ولم يتطرق بشكل كاف لمسألة تصحيح سلوك الحكومة المستبدة.

الفصل الرابع

الدولة الإسلامية والنظام الدولي

عادة ما تؤدي الحروب بين الدول إلى فرض نظام دولي، وكان ذلك يحدث عادة في الماضي عن طريق إمبراطورية. وفي العصر الحديث كان حفظ الأمن على عاتق معسكرين متنافسين هما الكتلة الغربية ونظريتها الشرقية. ومع انهيار الاتحاد السوفيتي تحول العالم إلى نظام القطب الواحد.

وبينما قبلت معظم دول العالم – بكل سرور – الاندماج في الثقافة العالمية الجديدة، بقيت معظم دول العالم الإسلامي خارج هذا الإجماع. ورغم محاولات بعض الحكام (مثل أتاتورك وناصر وبورقيبة وسوهارتو) تحقيق الاندماج بالقمع، إلا أن هذا الاندماج ظل قلقا وهشا وغير مكتمل.

وبعد انهيار الشيوعية أصبح الإسلام العقيدة السياسية الوحيدة المعارضة للأيدولوجية السياسية الغربية. وزادت المخاوف مع بروز “الإسلام المسلح” في إيران ومناطق أخرى.

ويعارض المسلمون النظام الدولي ليس فقط لما فيه من ظلم وطبقية. لكن الأهم هو أن أي محاولة لإعادة إحياء الإسلام ستصطدم بالضرورة بالنظام المهيمن.

ويعتقد البعض أن الإسلام قسم العالم إلى “دار إسلام” و”دار حرب” فقط، بينما لم ينتبه الكثيرون إلى وجود ما يعرف بـ”دار العهد”. فالدولة الإسلامية كأي دولة أخرى في النظام الدولي، لها أراضيها، وأراض مرتبطة معها بمعاهدات، وأخرى معادية.

ويقول الأفندي إن التوافق أو عدم التوافق بين الإسلام والدولة القومية مشكلة زائفة، لأن السؤال ليس معادلة معينة لتقسيم العالم إلى وحدات سياسية، وإنما حول الأسس الواقعية التي بني عليها هذا التقسيم. فالنظام الدولي الراهن يكرس موارد هائلة لخلق ودعم مؤسسات مصطنعة هدفها السريع هو تقويض حرية الإسلام للتعبير عن نفسه في المجال السياسي. فالصراع إذا بين جوهر هذا النظام الدولي وليس شكله وبين قيم الإسلام.

والمسلم يعطي ولاءه لله فقط في إطار الأمة، وليس للأمة نفسها. فالأمة قد تنحرف عن الولاء لله، وحينها لا يجب على الفرد اتباع القطيع، وإنما الوقوف بصلابة ضد الانحراف. وهذا لا يلغي المؤسسات وإنما يرتفع بها إلى مستوى أسمى. فالإسلام اعترف بالتقسيمات القبلية والمناطقية وأعطاها سمة مؤسساتية.

ويقول حسن الترابي: مثلما نجد الأسرة لا تذوب في المجتمع وإنما تندمج فيه بصورة تقويها، كذلك فإن دخول الدول المعاصرة في إطار وحدة عربية أو إسلامية لا يعني أن تذوب كليا وتصبح هناك دولة واحدة فقط.

الفصل الخامس

ما وراء التنازل والتعصب: دولة للمسلمين

عندما يحاول المسلمون المزاوجة بين القيم الإسلامية والواقع المعاش والذي تم تشكيله بعيدا عنها، يجب أن ينتبهوا إلى أن القوانين الاجتماعية متغيرة وليست ثابتة، فالمجال الاجتماعي هو في الأساس ميدان عمل الإرادة الإنسانية الحرة. وحتى ابن خلدون الذي رأى أن العصبية هي القوة المهيمنة، عاد ليؤكد على أهمية الدين كعامل ضروري لضمان فعالية العصبية.

فابن خلدون استبعد أن يتمكن البشر من تجاوز عصبية النسب والعشيرة نحو رابطة إنسانية جامعة، كما قلل هوبز من شأن مقدرة البشر على تجاوز مصالحهم الضيقة، وفشلت الماركسية عندما قللت من قدرة الإنسان الخلاقة في المجالين التقني والاجتماعي ولم تتخيل قدرة الدولة الرأسمالية على أن تتحول نفسها لدولة رفاه وتتجنب تجويع البروليتاريا.

لذلك فإن البحث عن القوانين التي تحكم الواقع الاجتماعي لا ينبغي أن تتحول إلى وصفة للخضوع لهذه القوانين والاستسلام للأمور غير الأخلاقية، بل يجب أن نؤمن بقدر الإنسان على التطلع لآفاق الكمال. والتاريخ الإسلامي يمثل البرهان الأصدق على تحدي القوانين الاجتماعية وإلغائها.

إن الظروف الموجودة حاليا لخلق متجمع كوني حقيقي تخدم مثل الإسلام التي أعلنت عن نفسها كرسالة كونية منذ البداية، كما أن النزعة باتجاه الدمقرطة وأساليب التمثيل الشعبي وتطور وسائل الاتصال تعطي إمكانية تحقيق المفهوم الأساسي للإجماع وهو في صميم العقيدة الإسلامية.

إن الحركة العالمية باتجاه إعطاء حرية أكبر للأفراد والمجاميع للتفاعل بشكل سلمي هي أيضا إنجاز للمطلب الأول الذي أعلنه النبي: السماح له بتبليغ رسالته.

لكن فكرة الحرية الفردية الموجودة حاليا والتي لا تعترف بمسؤولية المجتمع تجاه الرفاه الروحي للأفراد تعد غريبة على المسلمين الذين يرون أنه على الأمة أن تحد من حرية الفرد في أن يجلب على نفسه الهلاك في دينه بنفس القدر الذي تحرم به المجتمعات المعاصرة الانتحار.

لن يكون كافيا في المستقبل أن يمتلك المسلمون الثروات الهائلة وترسانة كبيرة من الأسلحة كي يسمع العالم صوتهم، بل لابد من حجج قوية تدعم مواقفهم. والتحدي الذي يواجه الإسلام هو التوفيق بين التزام التعايش السلمي في المجال الدولي وبين التمسك بقيم العدل وبرسالة الإسلام لتوجيه الإنسانية للطريق الصحيح. وإذا أراد المسلمون أن يكون لهم دور عالمي وأن يكونوا “شهداء على الناس”، فيجب أن يحققوا الاكتفاء الذاتي ويقللوا من الاعتماد على الآخرين، فلا يمكن للمرء أن يكون شحاذا على الغرب وحكما عليه في نفس الوقت. وبهذا فقط يمكنهم أن يطرحوا بديلا عن النظام العالمي القائم على الدولة القومية التي تتسم بالأنانية.

وفي المقابل يجب ألا نقع في فخ بعض النشطاء الإسلاميين الذين سوقوا للإسلام باعتباره الوسيلة الأمثل لتحقيق الرخاء، إذ يمكن تحقيق الغايات الدنيوية بطرق أقصر وأسهل. بل يجب إعادة صياغة الأفكار في سياق أخلاقي عن طريق إعادة تعريف دور الأمة الإسلامية بوصفها ضميرا للإنسانية.

ولكي نفهم طبيعة المعضلة التي تواجه المسلمين اليوم لابد من الإجابة على سؤالين محوريين هما: لماذا تعذر استمرار نموذج الخلافة الراشدة؟ وفي أي ناحية أخطأ المفكرون المسلمون في فهم وتفسير ملامح ذلك النموذج؟

والمشكلة هي أن المفكرين المسلمين قالوا إن الدنيا فاسدة وفي تدهور أبدي وأنه لن يظهر فيها قط أمثال أبي بكر وعمر، وقدسوا الماضي وخصوصا صدر الإسلام. وفي نفس الوقت أسهبوا في توصيف الخليفة المرتقب في المستقبل وأسبغوا عليه صفات لا تكون إلى لقديس أو نبي! لذلك ضاع الحاضر بين عظمة الماضي وانتظار معجزة المستقبل. لكن التجربة أثبتت أنه من الممكن أن تقوم في هذا “العالم الشرير” حكومات على قدر معقول من العدالة والاستقامة.

لذا فإن أكبر خطأ في النظرة الإسلامية التقليدية للخلافة الراشدة كان الاعتقاد الخاطئ بأن قواعد الحكومة يجب أن تصمم لتتناسب مع الحكام الذين كانوا أشبه بالقديسين (والقديسون ليسوا بحاجة لقواعد على أي حال). كما أن النظرية التقليدية لم تأخذ في الاعتبار بنية المجتمع الذي كانت تسوده الثقة والتجانس، والطريقة التي تصرف بها في ذلك الوقت.

يعتقد البعض أن إقامة الدولة الإسلامية فرض كفاية، فهو ليس من شأن أفراد المسلمين بل هو مهمة أهل الحل والعقد (أهل السلطة). وهذا خلق سلبية لم يستيقظوا منها إلى بسقوط الخلافة. لذلك يجب أن يعمل كل شخص في المجتمع على تحقيق هذا الفرض. وبهذا يمكن اعتماد مصطلح “الفرض الجماعي” الأقرب للصواب من “فرض الكفاية”.

ومن أخطاء الفكر الإسلامي التقليدي إهمال الفرد وعده غير موجود عبر التركيز على مفاهيم مثل “أهل الحل والعقد” و”فرض الكفاية”.

في صدر الإسلام كان الحكم عادلا في الداخل وقويا ضد الأعداء في الخارج، ومع الوقت فقد نظام الحكم في العالم الإسلامي عادلته في الداخل لكنه ظل حاميا للأمة من أعدائها الخارجيين، ثم أخيرا أصبح قمعيا في الداخل ومتملقا لأعدائه في الخارج. وقد دفع هذا الكثير من الإسلاميين لدعم أي حاكم يتمكن من الوقوف في وجه الأعداء حتى لو كان مستبدا، فضحوا بالإصلاح الداخلي لصالح الصلابة الخارجية، غير أن أيا من الهدفين لم يتحقق، فكانت النتيجة خسارة على كل الجوانب.

هناك أزمة في تبني الحركات الإسلامية لمفهوم الدولة الحديثة باعتبارها مؤسسة للهيمنة وضبط الحريات دون الالتفات للمبادئ الأخلاقية الفردية والليبرالية التي يستند إليها هذا المفهوم. حيث يتم استخدام الدولة في جرجرة الأمة رغم أنفها إلى جنتهم الموعودة، خلافا للمفهوم الإسلامي الأصلي حول المجتمع السياسي، حيث لم يلعب قهر الدولة إلا دورا ثانويا في توحيد الأمة. وحينما لا يكون للشريعة سند سوى القهر فإنها تصبح نفاقا.

تركزت مخاوف مفكري الإسلام حول مخاطر الحرية التي قد تغري المسلمين بالانحراف عن الإسلام وقيمه. وقد ورث هذه النظرة إسلاميون ليست لديهم الثقة في الإرادة الشعبية الحرة، التي بدت لهم بأنها تميل فطريا نحو الانحراف عن مبادئ الإسلام. ورغم الخيبات المتوالية لم يقتنع هؤلاء بأن الاستبداد هو أصل الفساد لا علاجه.

إن البحث عن الدولة الإسلامية يجب أن يبدأ بالبحث عن الحرية للمسلمين، ويشمل هذا الحرية في أن يفكروا ويرتكبوا الآثام ثم يتوبوا عنها وأخيرا يجدوا السكنية والطمأنينة في طاعة الله. وبهذه الطريقة يتشكل المجتمع الإسلامي ونتاجه الطبيعي: الدولة الإسلامية الفاضلة. وفي هذه الأثناء فإن معركة المسلم يجب أن تتركز على تحقيق هدف واحد: الديمقراطية، وحق كل فرد في ألا يقهر ولا يجبر على شيء.

فالمهمة الأولى للدين هي إنقاذ البشر من سوء المصير في الدار الآخرة. وهذا لن يتأتى إلا إذا كان تطبيق أحكام الشريعة برضا وقبول الناس، لأن تطبيق الشريعة قهراً لا يحقق هذا الغرض، بل بالعكس، ينغص على الناس حياتهم الدنيا دون أن ينفعهم في آخرتهم.

إن سوء الفهم الرئيس في الفكر الإسلامي المعاصر هو الاعتقاد المشوش بأن الدولة التي ترتكز على المبادئ الإسلامية هي التي ترغم الناس على العيش وفقا لقيم الإسلام. وفي الحقيقة إن هدف المجتمع السياسي الإسلامي هو تمكين الأفراد المسلمين من العيش وفق مبادئ الإسلام وحمايتهم من القهر الرامي لتقويض التزامهم بالإسلام.

والحرية لا تعني بالضرورة غياب كل الضوابط، وبالأخص لا تعني غياب الضوابط الأخلاقية. فأن تكون حرا لا يعني أن تكون “لا أخلاقي” كما تعطي الانطباع بعض تفسيرات الليبرالية التي تبناها بعض الطغاة. فالليبرالية ليست سوى رفض منظومة معينة من الضوابط الخارجية لصالح الضوابط الداخلية والأخلاقية. فالمرء لا يرفض الصواب الذي يمليه عليه حسه الأخلاقي أو واجبه. وفي المجتمع الإسلامي يقع واجب تمكين الفرد من تحقيق أقصى قدر من السمو الأخلاقي على الأمة ككل لا على مؤسسات جامدة ورسمية مثل الدولة.

دولة المسلمين

وبالضرورة ستكون أي دولة يقيمها المجتمع المسلم دولة إسلامية، ولا معنى للخوف من أن ترفض أغلبية الأمة الالتزام بالشريعة لأنها عند ذاك لن تكون أمة إسلامية.

ويجب أن تكون هذه الدولة منفتحة على الخارج وتلعب دورا بناء على الساحة الدولية، وأن تكون مركزا لمجتمع المسلمين العالمي. كما يجب أن تقوم هذه الدولة على التعددية تستوعب غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. وهناك احتمال قوي بأن سلوك المسلمين النموذجي سيقنع جيرانهم بأن طريقتهم هي الأمثل.

وعلى الإقليم المسلم أن يقبل بأن يحكم من قبل نظام تعددي مكون من مجتمعات متعايشة ولكنها مستقلة تحكمها بدلا من الدستور معاهدات تفصل حقوق وواجبات كل متجمع لضمان التعايش العام بنفس طريقة “صحيفة المدينة”. فأصل الكثير من الدساتير الحديثة كان معاهدات مثل المعاهدة التي أعقبت الثورة الإنجليزية والدستور الأمريكي.

والدولة المقترحة هنا هي توحيد بين الجماعات ليس على أساس الخضوع لدولة متسلطة وإنما على أساس الرابطة الطوعية بين أعضاء المجتمعات، كما يحق للأفراد الانسحاب من هذه الرابطة وهو أمر غائب في المواطنة الحديثة. وتتحلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ببعض سمات هذا النموذج.

وعلى الدولة الإسلامية أن تستخدم كل مواردها لقتال الظلم والطغيان داخلها ومن حولها. فلا يمكن أن يكون الالتزام بالتعايش السلمي رخصة للسكوت عن كل ظلم وشر باسم اجتناب الصراع. فالعادلة هي الأساس المتين الوحيد للسلام والوئام الدائمين.

الخلاصة أن القيمة الأساسية التي تحكم الساحة السياسية في الإسلام وتعطيها معناها هي الحرية. فحتى المثل الأعلى للمسؤولية الاجتماعية الذي يحفظ الأمة الإسلامية من الانحدار في مستنقع الفردية والتفتت يقوم في الإسلام على مبدأ حرية المعتقد الكاملة. فالمسلم لا يعتبر قد أدى واجبه الاجتماعي تجاه أمته إلا إذا أدى هذا الواجب طوعا وبكامل إرادته.

الخلاصة

في الفصل الأول “نشأة الدولة” يجادل الأفندي بأن الدولة الحديثة تبنت فرضيات تشير إلى أنانية البشر ومركزية الصراع، فهي متجردة عن البعد الأخلاقي بدرجة كبيرة، باعتبارها كيانا يقوم على المصلحة الوقتية، وعلى الجبر في الوقت ذاته.

وفي الفصل الثاني “التراث: السلطة السياسية في التاريخ الإسلامي” يوضح الأفندي كيف أن الدولة الإسلامية – على النقيض من نظيرتها الحديثة – تمثل تجمعا طوعيا، وتعتمد بشكل كبير على الوازع الأخلاقي للمنتمين لها.

لكن مشكلة الفكر الإسلامي جاءت من تاريخ تشكله، ففي البداية كان الحكام هم النبي ثم الخلفاء الراشدين، وكان الاعتراض عليهم اعتراض على الشريعة نفسها. وهذا الأمر تغير مع الحكام بعد ذلك، فكان من الضروري أن تتغير طريقة تعامل المسلمين مع حكامهم. لكن التجارب المريرة والصراعات أقنعت مفكري المسلمين بعدم جدوى العنف. واكتفوا بوضع شروط للحكم الشرعي. وهكذا سلم المسلمون أبدانهم لسلطة الدولة، ولكنهم لم يسلموا أرواحهم إليها.

فالنظرية بشكلها هذا أدت عمليا إلى تحويل الأمة عن الاتجاه للإصلاح، وذلك حين رفضت المقاومة المبدئية للطغيان دون أن تقدم بديلا ذا قيمة.

وفي الفصل الثالث: الجدل الحديث حول الدول الإسلامية، يقول الأفندي إنه بعد إلغاء الكماليين للخلافة العثمانية، ظهر جدل بين من يقول إن النبي لم ينشئ دولة بل كانت سلطته روحية لا غير، وأن نظام الخلافة هو مصدر مشاكل العالم الإسلامي لأنه استخدم لتبرير الاستبداد وفرض الانحطاط. وبين قطاعات من المسلمين وجدت أن الإسلام أصبح دينا بلا دولة. فظهرت حركات مثل “الإخوان” في مصر و”الجماعة الإٍسلامية” في الهند، لتطالب بعودة الدولة الإسلامية الجامعة.

لكن هذه المحاولات واجهت مشكلات نجمت عن المواءمة غير الناجحة بين النظرية التقليدية والمفاهيم الحديثة، فسيادة المجتمع تنتفي عن طريق السماح للخليفة بأن يكون مستبدا. ثم جاءت حركات إسلامية عملت على المواءمة بين النظريتين، كما حدث مع الترابي والغنوشي.

لكن ظلت المشكلة الرئيسية في النظرية الإسلامية المعاصرة هي أنها تنظر للدولة الحديثة باعتبارها “أداة تقييد” للحاكم العادل أو المهدي المؤيد من السماء مباشرة، وأنه من الأفضل ألا يتم تقييد هذا الحاكم ما دام فاضلا. وفي المقابل على هذا الحاكم أن يجبر الأمة رغم أنفها على اتباع طرق الفضيلة.

وفي الفصل الرابع: الدولة الإسلامية والنظام الدولي، يقول الأفندي إن النظام الدولي الحديث تأسس وترسخ في غياب “التأثير الإسلامي”، بل إنه تشكل تحديدا على حساب المسلمين ودولهم التي خضعت للقوى الاستعمارية. وعندما بدأوا في الحصول على استقلالهم اقترن هذا بشرط القبول بـ”النظام الدولي” السائد. وتقوم الدول الحديثة التي تأسست في العالم الإسلامي – كجزء لا يتجزأ من النظام الدولي – بقمع تعبير الإسلام عن ذاته في الداخل.

وفي الفصل الخامس: ما وراء التنازل والتعصب: دولة للمسلمين يقول الأفندي إن البحث عن الدولة الإسلامية يجب أن يبدأ بالبحث عن الحرية للمسلمين. ويؤكد أن الثقة المطلقة في الحكام واعتبارهم قديسين والنظر للناس باعتبارهم رعايا يحتاجون لحكيم يسوقهم، يعني سحب الحرية من الناس ومنحها للراعي، والديمقراطية هي أفضل أسلوب ابتدعته البشرية للتحسب لخيبة الأمل في الحكام.

إن إنشاء دولة للمسلمين لابد أن يسبقه إنشاء مجتمع إسلامي يقوم على حرية الفرد المسلم وكرامته. وبالضرورة ستكون أي دولة يقيمها المجتمع المسلم دولة إسلامية، ولا معنى للخوف من أن ترفض أغلبية الأمة الالتزام بالشريعة لأنها عند ذاك لن تكون أمة إسلامية.

ففي غياب الديمقراطية، لا بد أن تتسلط فئة بعينها على العباد والبلاد، وتحكم بأمرها لا بأمر الله، وتدخل الأمة المعنية بهذا في باب من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم (وفي حالتنا هذه، حكامهم ورجال أمنهم) أرباباً من دون الله، يشرعون باسم الدين ما ترتضيه نفوسهم ثم يقولون للناس هذا هو الدين. وفي هذا قمة ضياع الدين والدنيا معاً.

ويجب أن تكون هذه الدولة منفتحة على الخارج وتلعب دورا بناء على الساحة الدولية، وأن تكون مركزا لمجتمع المسلمين العالمي. وبناء على ما سبق فإنه يجب التخلي عن فكرة “الدولة الإسلامية” لمصلحة مفهوم “دولة المسلمين” أو المجتمع السياسي الإسلامي.

فقه الجهاد تجديد واجتهاد (4): مقاصد القتال في سبيل الله