التقارب المصري التركي: الحدود والأبعاد

على خلاف الشائع، فإن مصر وتركيا – معا – كانتا حريصتين طيلة السنوات السبع الماضية على الحفاظ على درجة متوسطة نسبيا من الدفء يسمح بتطوير العلاقات في اتجاه إيجابي. ويمكن القول بأن الدولة المصرية؛ ونتحدث هنا عن الصيغة المؤسساتية للدولة، وليست الصيغة الفردانية الفرعونية، بالإضافة لعمق العلاقات على مستوى الشعبي، كانت وراء استمرار هذا الدفء بعد انقلاب 3 يوليو 2013؛ وذلك برغم طرد السفير التركي من القاهرة في 23 نوفمبر 2013، وتخفيض مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى قائم بالأعمال، والاحتراب الدبلوماسي الذي طفا على سطح العلاقة بين الدولتين في بعض الأحيان[1].

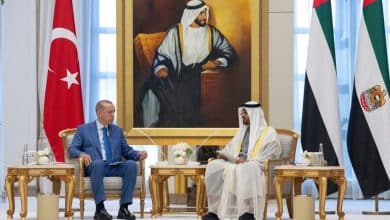

هذه الصورة ترسم ملامح إطار التقارب الراهن في العلاقات بين البلدين الإسلاميين الكبيرين. ويمكن القول بأن أحد أهم الفوارق بين النموذجين المصري والسعودي في الوقت الراهن في علاقتهما بتركيا تعكس توجه الدولة المصرية لعدم توتير العلاقات بين البلدين.

فعلى خلاف النموذج السعودي الذي تهاوت معه التجارة البينية بين البلدين، وانخفضت فيه الواردات التركية للسعودية بنسبة 95% بحلول نهاية العام 2020 يرجع لتوجه النخبة السعودية الحاكمة، والتي يحاول في إطارها ولي العهد السعودي تجاوز تصور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لتوسيع نطاق التعاون الأمني مع تركيا لأغراض أوسع من إنهاء مشرف لحرب اليمن يحفظ مصالح المملكة، فإن النموذج المصري شهد النقيض من ذلك المشهد. فقد بدأ المشهد مع الانقلاب العسكري في مصر فيما تحتل تركيا المركز الثالث والرابع كشريك تجاري لمصر في الواردات والصادرات على الترتيب، وبحلول نهاية 2018، تجاوزت التجارة بين البلدين عتبة 5 مليار دولار في اتجاه الزيادة لا التراجع، وهو رقم كبير نسبيا في بلد بحجم مصر يشهد تنوعا واسعا فيما يتعلق بوجهات وبمصادر تجارتها الخارجية على حد سواء. هذا الفارق بين النموذجين المصري والسعودي يعكس توجه الدولة المصرية؛ حتى بعد الانقلاب العسكري، وما ارتبط به من تهجير قسري لقطاع واسع من النخبة المصرية المعارضة للدولة التركية بشكل خاص.

هذه الصورة المدعومة بالأرقام ترتسم ملامحها برغم الدعاية السلبية المصرية التي تهدف لكسب قدر من الشرعية تحت لافتة تركيع تركيا، أو حتى برغم الدعاية الإيجابية التركية؛ والتي تهدف لحفظ التوجه الإيجابي الصادر عن الدولة المصرية، وتحريكه في إطار يدعم استمرار الدفء بمنسوبه المشار إليه، حتى وإن كانت العلاقات على مستوى مؤسسات الرئاسة في كلا البلدين تشهد توترا؛ ربما يرجع لضغوط الرعاة الخليجيين في مصر، أو رفض الرئاسة التركية فكرة الانقلاب التي تمثل عاملا قسريا جرى استغلاله لتشويه إرادة الشعوب في منطقة الشرق الأوسط طيلة فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

في بداية التوصيف ذكرت أن مصر كانت من بادر بتوفير إطار الدفء النسبي، وهو ما يرجع بصورة أساسية – في متابعة الباحث – لكون مصر صاحبة التوجه الذي كان من المفترض – بحكم منطق تطور العلاقة بين تركيا والمعارضة المهجرة قسريا – ينبغي أن يكون أكثر عدوانية، لكنها حافظت على العلاقات التجارية كأساس لتطوير العلاقة مع تركيا، ولم تستجب بشكل مفرط لتوجهات الرعاة الخليجيين الذين كانوا يرون أن مركز الخلاف الإقليمي يدور حول التيار الإسلامي، الذي يمثل من ناحية مركزا لتحدي التوجه نحو اتساع نطاق عملية تحويل الكيان الصهيوني لمركز إقليمي فعال؛ ودمجه في المنظومة الإقليمية بصورة أكثر دفئا، ومن ناحية أخرى؛ لكون هذا التيار أحد مداخل دعم المسار الديمقراطي المهدد للأنظمة المحافظة، حتى وإن كان القالب الديمقراطي الناشئ عن الدعم الإسلامي للمسار الديمقراطي أقرب إلى نموذج العلمانية التركية بخلاف النموذجين العلمانيين اللاتيني أو الأنجلوسكسوني.

هذه الورقة تحاول توصيف ملامح التقارب المصري التركي، وتعمل على إجلاء دوافعه الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، كما تسعى لاستكشاف آفاقه المستقبلية.

أولا: في توصيف ومرحلية العلاقة المصرية التركية الراهنة

برغم أن علاقات مصر بالضفة الشمالية من المتوسط قديمة قدم الدول المصرية الواسعة التي حكمت مصر والشام وقطاع من شمال أفريقيا، وقطاع من العمق الأفريقي بسواحله، وعلاوة على الساحل الغربي للقارة الأسيوية عبر عصورها المختلفة القديمة والبطلمية والرومانية ثم الإسلامية فالمعاصرة، فإن العلاقات المصرية التركية بدأت مع تأسيس الدولة العثمانية بطبيعة الحال (تأسست في 1299 بعد استقلال عثمان غازي بدولته عن الدولة السلجوقية التي سقطت تحت وطأة هجمات المغول)، حيث بدأت العلاقات الكثيفة مع الفتح العثماني لمصر في 1517، بعد انتصار القوات العثمانية على دولة العبيد / المماليك، التي حكمت مصر منذ 1517، وتعززت أواصر العلاقات على خلفية الدين، وتطورت مع أسرة محمد علي بعد أن تغيرت سياسة محمد علي بالاعتماد على المصريين كأساس للقوة العسكرية المصرية، برغم الخلافات العسكرية التي شهدتها علاقات البلدين في عهد الأسرة العلوية.

أ. محددات نظر تركيا لأهمية مصر الاستراتيجية

لا يمكن لأية قوة إقليمية أن تتجاوز الحالة المصرية كمركز لتوازنات العالم العربي، حتى وإن كانت مصر في حالة تراجع دبلوماسي واضح. ومنذ إرهاصات العصر الحديث، استهدفت فرنسا مصر، لتليها المواجهة البريطانية الفرنسية حول مصر، ثم العلاقات الاستراتيجية الأمريكية المصرية. وكان إخراج مصر من معادلة الصراع العربي – الإسرائيلي أحد أهم أهداف السياسة الخارجية للكيان الصهيوني، حتى تحقق لها ما أرادت بتوقيع مصر معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني. وبحسب رئيس الوزراء التركي السابق والمفكر البارز “أحمد داود أوغلو”، تتمثل أهمية مصر بالنسبة لتركيا فيما يلي[2]:

- تقع مصر في قلب “المناطق البرية القريبة”، أي البلقان والقوقاز والشرق الأوسط، التي اعتبرها “داود أوغلو” في كتابه “العمق الاستراتيجي” أهم المناطق التي يجب على تركيا التواصل والتقارب معها.

- تدرك تركيا أن مصر أكبر الدول العربية وأكثرها تأثيرًا في التاريخ الحديث، مما يجعلها في قائمة الدول التي تود تركيا التعاون معها إقليميًا.

- تمتلك مصر من الخصائص الجغرافية والبشرية والاقتصادية فضًلا عن تميز الموقع ما يمنحها قوة إقليمية ناعمة، ويرشحها – وفق داود أوغلو – لأن تكون “دولة مركز” في محيطها، ما دفع مهندس السياسة الخارجية التركية “أوغلو” لتفعيل ما أسماه “مثلث المنطقة” المكون من تركيا وإيران ومصر لتنمية المنطقة وحماية مصالح شعوبها.

- تعتبر مصر أيضًا – وفقًا لموقعها – بوابة لتركيا على القارة الإفريقية، التي تشغل حيزًا مهمًا في الاستراتيجية التركية على المدى البعيد، كما أن مصر بوابة بحرية تجارية لتركيا على بعض الدول الإفريقية وعلى دول الخليج، وقد زادت أهمية هذا البعد بعد تفاقم الأزمة السورية وخسارة تركيا لطريق التجارة البرية مع العالم العربي عبرها.

- نظرت تركيا لمصر – تحديدًا بعد الثورة – على أنها شريك إقليمي تستطيع معه موازنة النفوذ الإيراني في المنطقة، باعتبارها دولة عربية “سنية”.

- زاد موقع مصر على حدود فلسطين المحتلة من أهميتها بالنسبة لتركيا بعد القطيعة الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب والثورة المصرية.

- كما تحتاج تركيا لفتح موارد طاقة خاصة بها بالنظر للحمل الكبير الذي تمثله وارداتها من الطاقة (نحو 45 مليار دولار أمريكي في عام 2018)[3]، ما يجعل موارد الطاقة في شرق المتوسط هدفا إستراتيجيا، ويجعل من تحييد مصر هدفا في هذا الإطار، ومنع بناء تكتل مصري – إسرائيلي ضدها، قد يغري دول أوروبا المحادة لتركيا بتأجيج صراع قد يؤول إلى حرب إقليمية.

- وعلى صعيد آخر، لم تنجح المعارضة المصرية المنفية قسريا في تركيا وقطر وعدد من بلدان العالم؛ لم تنجح في صنع حراك يمكن أن يعيد إلى مصر موجتها التحررية التي بدأت منذ ثورة يناير 2011، وهو ما يرتبط بالضرورة بتكلفة بديلة تتحملها تركيا تتمثل في موجة عداء دبلوماسي آن الأوان لتجاوزها من منظور واقعي.

ب. محددات نظر مصر لأهمية تركيا الاستراتيجية في الوقت الراهن

ثمة خبرة تاريخية حكمت موقف المؤسسة العسكرية المصرية من القوة العسكرية التركية. فمن جهة، تنظر المؤسسة العسكرية المصرية لتركيا العثمانية باعتبارها قوة غازية لمصر، ومن ثم؛ فإنها تتعامل مع زيادة القوة العسكرية التركية باعتبارها مؤشر خطر على أمنها القومي، وبخاصة مع توجه ما يُطلق عليه “العثمانية الجديدة”، وهو توجه تعيد تسميته للأذهان ذكرى الاحتلال، وما ارتبط بنهاياته من تنامي القومية الطورانية التي أسقطت الدولة العثمانية لاحقا، والتي تسببت بعدائها للقوميات غير التركية في بث روح الفرقة بين الشعوب التي حملت الهوية الإسلامية منذ أكثر من 1400 عاما، وهو ما تزايدت وطأته مع تنامي القومية العربية، ووصول ممثلها الأبرز الرئيس جمال عبد الناصر لسدة الحكم في مصر في 1954، ما أدى لتراكمات الصراع المعاصرة.

العامل المتعلق بالدولة العثمانية ليس العامل الوحيد في بناء الخبرة العسكرية المصرية تجاه تركيا، فخبرة فترة حكم محمد علي باشا وابنيه إبراهيم وإسماعيل، مثلت أحد مداخل بناء التوجه المصري نحو القوة العسكرية التركية. ففي عهد محمد علي باشا، كانت الدولة المصرية أحد الأدوات المساعدة للدولة العثمانية في بسط الاستقرار في ربوع السلطنة، وبلغ الأمر حد حدوث مواجهة بين الدولة العثمانية ودولة محمد علي؛ بسبب الرغبات التوسعية التي حملها الأخير وتصرف بمقتضاها، إلى أن تم إجهاضها بموجب “معاهدة لندن” الموقعة في 15 يوليو 1840؛ بعد أن دخلت قوات محمد علي إلى الآستانة حاضرة الدولة العثمانية، وكانت الدول الغربية تريد الحفاظ على حدود الدولة العثمانية من أجل اقتسامها بعد مزيد ضعف. كان من موروث “معاهدة لندن” أن يحمل الوجدان العسكري المصري طموح قهر القوة التركية، وهو ما أدى لوجود ما يشبه العقيدة العسكرية المصرية القاضية بضرورة موازنة القوة التركية إن لم يكن التفوق عليها.

وبسقوط الملكية في مصر، ومع استقلال مصر عن المملكة المتحدة، انتهى عصر سيطرة الملك وأسرته من ذوي الأصول العثمانية التركية، واتسعت الهوة بين البلدين حين اتجه الرئيس جمال عبد الناصر إلى موالاة السوفييت فيما التزمت تركيا الجانب الغربي من الحرب الباردة، ولم تتغير العلاقات بين البلدين مع اتجاه مصر نحو الولايات المتحدة، وظلت العلاقات حبيسة تخوف القوميين العرب في مصر من تركيا العثمانية، وتخوف مدنييها من تركيا الإسلامية الجديدة، وهو التوجه الذي استمر حتى اليوم؛ باستثناء فترة انقطاع محدودة خلال فترة حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

بالنظر لهذا المعطى، كان طبيعيا أن تنظر مصر لتركيا باعتبارها تتحرك برغم أنف الأمن القومي المصري، وهو أمر يتجاوز ليبيا، لصالح محاصرة الأمن القومي المصري من أربع جهات، جنوباً عند مداخل البحر الأحمر ومنطقة المحيط الهندي من خلال القاعدة التركية في الصومال، وشرقاً عبر تواجدها العسكري في شمالي سوريا والعراق ونفوذها لبنان ووجودها في جزيرة سواكن السودانية، والدعم التركي المقدم لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بالإضافة إلى القاعدة التركية في قطر، وشمالاً متمثلا في حضورها العسكري في شرق المتوسط[4]. ويعزي مراقبون التحركات المصرية بالتعاون مع اليونان في بحر إيجة مؤخرا لرغبة مصر في الضغط على تركيا لتقليص وجودها العسكري في غرب ليبيا[5]، وذلك في إطار احتواء مصر للتهديد الجنوبي عبر التواجد في إريتريا ومساعيها للتواجد في الصومال، وفي الشرق عبر تقدير احتياجات الأمن القومي التركي مع الاتجاه نحو تسوية يبدو ترتيبها عبر دبلوماسية الاستخبارات أقرب الاحتمالات، علاوة على التواجد المصري في السودان، والذي يجابه تحدي حضور “أفريكوم” بديلا في مواجهة القاعدة الروسية في “بورت سودان”.

وبعيدا عن هذا التوجه التاريخي، يمكن القول بأن التقارب مع تركيا هو توجه دولة وليس توجه قيادة، وإن لم يكن مستبعدا أن تكون هناك مساع قيادية في هذا الاتجاه. ويلفت مراقبون لبعد هام لسلوك الرئاسة المصرية التي قدمت تنازلات جمة من أجل الأمن الشخصي لرأس سلطة 3 يوليو، حيث كان مدخل كسب الولايات المتحدة بيع تيران وصنافير للمملكة السعودية لتهدئة الكيان الصهيوني، واستغلال نفوذه لدى إدارة يمينية شعبوية تنظر لـ”إسرائيل” كحلم قومي مرتبط بنمط تفكير “آخر الزمان” في طبعته الغربية، علاوة على تهدئة الأوروبيين بصفقات السلاح وحصة من غاز شرق المتوسط، وتهدئة الأفارقة بالتوقيع على مذكرة تفاهم الخرطوم المتعلقة بـ”سد النهضة”، وهو ما حدث في إطار سعي رأس سلطة 3 يوليو للبقاء في السلطة[6].

لا يمنع هذا الاقتراب المؤسساتي من وجود مطامع رئاسية مصرية في التقارب، حيث إن سلوكيات الحلفاء الخليجيين خذلت مصر أكثر من مرة، وإن تجاوزنا تسليم السعودية لليونان بأحقيتها في القطاع البحري شرق الخط 28 طول، فإن قمة العلا التي حدثت من دون تنسيق مع مصر، والتطور الماراثوني في علاقة الإمارات بالكيان الصهيوني، ومساندة حلفاء مصر لإثيوبيا في ملف “سد النهضة، هذه الاعتبارات تثير قلق رأس سلطة 3 يوليو، فماذا لو كان الثمن في إحدى الصفقات هو رأسه، وهو ما تتوفر له سابقة “أحمد شفيق”؛ والذي أدت تنازلات مصرية لترحيله ثم تحديد إقامته في مصر[7].

الإشارة لضغوط مؤسسات الدولة على رأس سلطة 3 يوليو، والإشارة لوجود قدر واضح من التعارض بين رؤى أجهزة الدولة وسلوكيات رأس سلطة 3 يوليو يمثله توجه سلطة 3 يوليو المتعارض مع رؤى المؤسسات المصرية للمصلحة القومية في قرارات متعددة، ما حدا ببعض المؤسسات الأخرى، ومنها وزارة الري – كمثال – لتسريب وثيقة كانت قد وجهتها لمؤسسة الرئاسة المصرية بخصوص ضرورة عدم التوقيع على اتفاق مبادئ الخرطوم المتعلق بـ”سد النهضة” الإثيوبي[8]، ولم تكتف بذلك، بل سربت كذلك رد رأس سلطة 3 يوليو الذي تمثل في أن مؤسسة الرئاسة ستكون مستعدة – بحلول توقيت انتهاء بناء هذا السد – لفرض معدل لملء الخزان يتوافق مع المصالح والاحتياجات المصرية، ما دفع سلطة 3 يوليو للضغط من أجل استدراك الوضع على النحو الذي تضمنه المرجع الموضح في هذه القضية، كما سبق لوزير الخارجية أن أدلى بتصريح عن عدم تعارض “اتفاق ترسيم الحدود الليبية – التركية” مع مصالح مصر في محاولة لاحتواء نمط الدعاية السلبي المتدفق في مصر تجاه تركيا وتداعياته المحتملة، ولفصل موقف الوزارة عن الموقف السياسي لسلطة 3 يوليو.

في هذا الإطار، يمكن القول بأن المؤسسات المصرية لها دور أكبر في تحديد وجهة العلاقات مع تركيا، وذلك في ضوء اعتبارات الأمن القومي التالية:

- بالنظر لحرب اليمن وتداعياتها حيال هزيمة 1967 القاسية، تدرك القوات المسلحة المصرية أنها تواجه تهديدات على جبهات متعددة، وأن محاولات استنزاف الجيش في إحداها، قد يكون على حساب باقي الجبهات، لأن هناك تهديدا مباشرا في جبهة الشرق من قبل العناصر الإرهابية بسيناء، وكذلك قطاع غزة، إلى جانب إسرائيل التي مهما بلغت العلاقات الدبلوماسية معها فإنها تظل مصدر تهديد للأمن القومي، علاوة على الخطر الإثيوبي، وحالة السيولة في السودان، وعدم استقرار تحالفات مصر الإقليمية؛ وبخاصة مع السعودية والإمارات، بالإضافة للتحديات الجيوستراتيجية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب[9]. وفي هذا الإطار؛ وكمثال، فإن تحركات مصر لاحتواء الحضور التركي في باحتها الليبية يجد تفسيره في محاولة تبني تركيا لضرورة الالتزام بضمانات الأمن القومي المصري، وهو نفس المنهج الذي تتبعه تركيا في مواجهة روسيا على التراب الأوكراني. لكن يجدر أن نشير هنا إلى أن تركيا وفرت احتراما واضحا لـ “خط سرت – الجفرة” الأحمر، ولم تخترقه إلا مع اختراق سلاح الجو المصري للحدود الليبية وتوغله جنوبا في ديسمبر 2020.

- من جهة ثانية، فإن عبء الصورة المرتبطة بالجيش المصري، والذي بذلت جهود مضنية لتعزيزها، لا يمكن التضحية بها في مواجهة قوة عسكرية سبق لها أن هاجمت الدب الروسي وأحبطت سياساته، وتوسع نطاق المواجهة معه في كل من أذربيجان وسوريا وأوكرانيا. الصورة المرتبطة بالتفوق العسكري التركي، وسرعة نمو ماكينة التصنيع العسكري التركية، وعدم وضوح الرؤية الكلية حيال تطورات موازين القوة العسكرية في شرق المتوسط، وتعاظم الأسلحة النوعية التركية؛ وعلى رأسها سلاح الاتصالات والتشويش، كل هذه الاعتبارات تدفع القوات المسلحة المصرية للتروي قبل أن تندفع في التعاطي مع تركيا في إطار عقيدة نمطية تطورت قبل أكثر من 70 عاما، ومن ثم توفير إطار ردع – قدر الإمكان – للقوة التركية، وتقييم الشكوك المتوفرة حول محاولة جر الجيش المصري إلى حروب لا طائل منها.

وفي هذا الإطار، وبالرغم من اتجاه ميزان القوة نحو التكافؤ نسبيا، مع ميل واضح لصالح مصر على الصعيد الجوي وميل واضح لصالح تركيا على الصعيد البري، إلا أن انخراط القوات التركية في معارك على مستوى القوات الخاصة والقوات الجوية لافت من حيث نتائجه في معارك حربية معاصرة في مواجهة سلاح متنوع “روسي – فرنسي – إسرائيلي” في “ناغورنو كارا باخ”، هذا فضلا عن قدرات التشويش التركية العالية التي سبق لها أن أوقفت ملاحة سفن فرنسية (حاملة الطائرات شارل ديجول – الفرقاطة تونير) وطائرات “رافال” الفرنسية و “إف 35” الأمريكية فوق “بحر إيجة”، علاوة على قيادة تركيا – في الوقت الراهن – للقوات الخاصة والاستخبارات العسكرية الخاصة بحلف شمال الأطلسي (الناتو). وعلى الجهة الأخرى، فيما لا تتاح معلومات عن الجاهزية القتالية المصرية إلا عبر التدريبات العسكرية التي تكثفت خلال الفترة الأخيرة واتسع نطاقها الجغرافي، كما اتسع نطاق نوعية القوات المشاركة فيها. وهذا ما يمثل دافعا للتريث المصري.

- وعلى صعيد ثالث، تبدو مواقف حلفاء مصر الخليجيين عكس اتجاه المصلحة المصرية. فمن جهة، لم تتردد المملكة العربية السعودية في تجاهل مصر من أجل توقيع “بيان مصالحة العلا”، وهو ما أرسل رسالة مفادها أن “دور مصر التابع” – كما في المقاطعة لن يكون له أثر يذكر على وجهة السعودية، هذا علاوة على ما يحمله التجاهل من إهانة. كما كشفت اتفاقية التطبيع الإماراتية الإسرائيلية عن اتفاقيات تجارية بين البلدان من شأنها الإضرار بمصر. وتتطلع أبو ظبي وتل أبيب إلى تدشين خط أنابيب يتجنب المرور بقناة السويس، ويمتد من أبو ظبي – مرورا بالأراضي السعودية – إلى ميناء إيلات في خليج العقبة بالبحر الأحمر، ومنه إلى ميناء “أشكلون” بالبحر المتوسط. وتتحجج إسرائيل بأن الطريق البحري ما بين بحر العرب وقناة السويس بات مكلفاً مادياً وأمنياً في ظل التهديدات الإيرانية. ويلحق بهذا أيضا ما سبق أن لفتنا إليه من تهديد السعودية لمصالح مصر شرق خط 28 طول بتسليمها بوضع اليونان في جزيرة كريت ومنطقتها الاقتصادية. ومن جهة ثالثة، وقعت كل من إسرائيل وقبرص واليونان اتفاقا تجاهل مصر، يقضي مد خط أنابيب “إيست ميد” لنقل الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، انطلاقاً من إسرائيل وصولاً إلى إيطاليا، بمثابة عمل يقوض الحلم المصري بتحويل مصر إلى مركز للطاقة في المنطقة[10].

- ومن جهة أخرى، فإن فقد بات لدى الاعتمادية المصرية على الرافعة المالية الخليجية سوابق تهديد تمثلت في إقدام المملكة السعودية على سحب معونة سبق أن قدمتها لباكستان؛ ما دفع الأخيرة للاقتراض من الصين من أجل سداد الوديعة السعودية[11]، وهو ما يجعل مصر عرضة لتكرار نفس النموذج، خاصة وأن العلاقات السعودية مع باكستان كانت أكثر استراتيجية مما هي عليه مع مصر، سواء من حيث المشروعات العسكرية أو حتى علاقات الاعتماد المتبادل الاقتصادية على صعيدي رؤوس الأموال والعمالة؛ وهذه الأخيرة طالها التهديد السعودي كذلك[12]، وسبق أن واجهت مصر تهديدا مماثلا فيما يتعلق بالعمالة[13]، فضلا عن قطع المملكة النفط عن مصر في 2016 مع أول بادرة لخلاف بين البلدين، هذا علاوة على الاستثمار الخليجي الواسع في “سد النهضة”، وتسليح الكيان الصهيوني لإثيوبيا، وهو ما يجعل الدولة المصرية لا تعول على الكفيل الخليجي وغيره من الحلفاء “الظرفيين” لمصر.

- ومن جهة خامسة، فإن أجهزة الدولة المصرية تفضل توقيع اتفاق ترسيم حدود بحرية مع تركيا مقارنة بخصمها اليوناني بالنظر لكون الاتفاق مع تركيا أكثر فائدة من حيث عوائده الاقتصادية، ومن حيث صونه للحدود المصرية التي بات التفريط فيها بارزا مع التنازل المصري عن “تيران” و “صنافير”، والتضحيات التي بذلتها سلطة 3 يوليو فيما يتعلق بحدود مصر البحرية، والتي أنقذت الاتفاقية الليبية – التركية الموقعة في 28 نوفمبر 2019، وهو ما دفع أجهزة الدولة المصرية (الخارجية – البترول) لاحترام المصالح الحدودية التركية أكثر من مرة، من بينها اتفاق اختصاص الحدود البحرية المصرية اليونانية نفسه.

ويؤكد خبراء – في هذا الصدد – أن مصر كانت تتحفظ حيال ترسيم الحدود البحرية بصورة فردية منذ قديم، وأنها لم ترسم حدودها البحرية إلا مع قبرص في عام 2003، ورفضت الترسيم مع اليونان قبل ترسيم الحدود التركية اليونانية، وهو ما يرونه يعكس إدراك مصر أن أي اتفاق مع اليونان سيكون في حدود الرؤية اليونانية، وسيعني خسارة مصر مساحات من مياهها الاقتصادية، وهو ما حدث فعلاً، إذ إن مصر لو وقعت اتفاقاً مع تركيا فإن ذلك سيعزز من مساحتها، وسيوفر لها نحو (26500) كم2 إضافي، حسب دراسة للمركز العربي للدراسات، وما حدث مؤخراً من توافق بين أثينا والقاهرة هو تغليب ربما لمصالح سلطة 3 يوليو على حساب المصالح الاستراتيجية للبلاد التي كانت تدركها القيادة المصرية سابقا[14].

- ويرى مراقبون كذلك أن الرسائل المصممة بعناية بين البلدين لا تستجيب لمصالحهما المشتركة فحسب، بل تستجيب أيضا للديناميكيات الدولية والإقليمية المتغيرة، وعلى رأسها وصول الرئيس الأميركي “جو بايدن” لمقعد الرئاسة، ما دفع العديد من دول المنطقة – بما في ذلك مصر وتركيا – إلى إعادة ضبط سياساتها لاستيعاب الإدارة الجديدة[15]، ومحاولة بناء حائط صد يحول دون أن تدير إدارة “بايدن” مواجهاتها في المنطقة مع كل دولة على حدة. وفي هذا الإطار، تبدو كل من تركيا ومصر والإمارات والسعودية مستهدفة من إدارة “بايدن”. وفيما اختلفت استجابة السعودية تجاه تحركات الإدارة الأمريكية، فإن مصر وتركيا تتجهان لبناء حائط مشترك في مواجهة ترتيبات “بايدن”. وربما كان هذا التوجه التركي – المصري وراء لفتة “المهنية” التركية حيال قنوات المعارضة المصرية التي تبث من استديوهاتها الموجودة في تركيا.

ج. نماذج الإشارات الإيجابية بين الدولتين

استمرت العلاقات بين البلدين بدون توتر باستثناء مرحلتين؛ أولاهما في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر بسبب عضوية تركيا في حلف بغداد الذي تقوده بريطانيا، والذي اعتبره عبد الناصر تهديدا كبيرا لجهوده للقضاء على الوجود البريطاني في العالم العربي، ثم توترت أكثر بعد انضمام تركيا لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، وهو التوتر الذي بلغ ذروته مع حشد القوات التركية على حدود الجمهورية العربية المتحدة (حالة الوحدة المصرية – السورية). ومع عودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين، لم تشهد توترا سوى مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري، حيث خفضت العلاقات بين البلدين لمستوى القائم بالأعمال؛ بسبب موقف تركيا من الانقلابات العسكرية، ولجوء المعارضة المصرية المهجرة قسريا إلى عدد من الدول الخارجية، ومن بينها تركيا؛ لمواصلة نضالها ونشاطها السياسي ضد الانقلاب العسكري في مصر.

ومن جهة أخرى، أسست ظاهرة الربيع العربي لمرحلة جيوسياسية جديدة، كان من أبرز مقوماتها صعود القوى الصغرى جيوسياسيا وذات الوفورات المالية الضخمة جراء النفط؛ لتلعب دورا بارزا في السياسة الإقليمية، ما أدى لتعاظم نفوذها في المنطقة عموما، وفي مصر خصوصا، وأنتجت حالة تبعية مصرية في عدد من الملفات، ومن بينها ملفا سوريا وليبيا، علاوة على ملف غاز شرق المتوسط، وهو ما أدى لزيادة فرص تعارض المصالح بين الدولتين، وكادت المواجهة أن تنشب بينهم في هذه المنطقة عدة مرات، لولا الأدوار التي بذلتها مؤسسات الدولتين (الدفاع – المخابرات – الخارجية – البترول)، وأدت في النهاية لاحتواء فرص المواجهة بين الدولتين، بل وأنتجت من الإشارات الإيجابية ما يسهم باستمرار في تغليب التؤدة قبل الاندفاع لمواجهة. وأدى نضج المؤسسات في الدولتين؛ وبخاصة حيال السياسة الخارجية، في تعزيز هذا التوجه.

لكن ذلك لم يمنع البلدين ذوي التقاليد المؤسسية العريقة من اكتشاف تقارب وترابط المصالح، وتلمس مساعي مؤسسات الدولتين لترطيب الأجواء التي وترتها المواقف المبدئية للرئيس التركي وردود أفعال رأس سلطة 3 يوليو. وكان من بين تلك الجهود من الطرفين ما يلي:

نماذج الإشارات من الجانب المصري:

- مع الاتجاه للتكتل المصري الفرنسي اليوناني في جزيرة كريت تمكنت وزارة الدفاع المصرية من كبح مشاركتها في هذه المواجهة، والتي كانت أقرب نقاط مواجهات شرق المتوسط مدعاة للدخول في مواجهة إقليمية شاملة.

- عززت المخابرات العامة مصالح مصر في التواصل مع تركيا عبر دبلوماسية المخابرات بعيدا عن ضغوط الإمارات والسعودية[16]؛ ما أدى لوقف اندفاعة رأس سلطة 3 يوليو باتجاه صدام موسع مع تركيا في شرق ليبيا؛ وبخاصة مع حشد فرنسا لسرب طائرات “ميراج 2000” معدلة تحت تصرف مصر في إطار تأمين حدودها البرية؛ ما أدى بالفعل لعمليات كادت أن تفضي لمواجهة.

- ومن جهة ثالثة، لفتت الخارجية المصرية نظر مؤسسة الرئاسة المصرية لدور اتفاق ترسيم الحدود التركية الليبية في تعزيز ودعم مصالح وحدود مصر البحرية، وعززت فرص التواصل بين البلدين من أجل ترسيم الحدود، ونجحت في تعديل خطوط الحدود البحرية المصرية اليونانية باتجاه كان أقرب للحفاظ على مستقبل للتواصل مع تركيا؛ برغم الاعتراض التركي على الاتفاق؛ لما يرتبط به من انتهاك خطوط الحدود البحرية التركية الليبية[17].

- في رد مباشر لمعروف احترام تركيا لحدود مصر ومصالحها النفطية، أعلنت وزارة البترول المصرية عن جولة استكشاف جديدة للنفط والغاز في شرق المتوسط، لكنها أخذت في الاعتبار إحداثيات الجرف القاري الذي أعلنته أنقرة وفقا لاتفاقية 2019 المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، والمسجلة من قبل الأمم المتحدة في أكتوبر 2020[18].

تأتي هذه البادرات بالرغم من تطور الموقف التركي سلبا من مصر، حيث بلغ تعقد العلاقات أن طلبت أنقرة، في أغسطس 2013، من مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على السيسي، وفي العام التالي، مارست مصر علناً ضغوط ضد ترشيح تركيا للحصول على مقعد في مجلس الأمن، كما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقناة الجزيرة بأن إدارته “لا تقبل نظام [السيسي] الذي قام بانقلاب عسكري”، واعتبره “طاغية غير شرعي”[19].

نماذج الإشارات من الجانب التركي:

- رفضت تركيا طعن مصر من الخلف عبر التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني، ما يؤدي عمليا لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان، والإضرار بمصالح مصر النفطية في شرق المتوسط، وبخاصة المنطقة شرق خط طول 28، وهي الخطوة التي كان من المفترض أن يكمل بها الكيان الصهيوني الاتفاق مع كل من قبرص واليونان بخصوص خط أنابيب “ميد إيست” الذي تجاهلت فيه مصر ومصالحها، ومذكرة التفاهم التي سبق أن وقعتها مع مصر بخصوص تحويل مصر لمركز لإسالة الغاز الطبيعي وإعادة تصديره. وقد قامت تركيا بعد عدة أشهر بتسريب التصور الإسرائيلي بهذا الخصوص[20]، كما أن الموقف التركي يمثل خصما واضحا لخط “ميد إيست”، الذي تجاهل مصر، ما دفع الكيان الصهيوني لوقف بناء منشآت كان قد دشنها لخدمة هذا الخط.

- وفرت تركيا احتراما لما أعلنه رأس سلطة 3 يوليو من اعتبار “خط سرت – الجفرة” خطا أحمر، وهو ما انطوى على احترام لتصورات القوات المسلحة المصرية لما تعتبره تهديدا لأمنها القومي، ومنعا لتدهور العلاقة بين البلدين وانزلاقها لمواجهة مباشرة على المسرح الليبي، وتمسكت تركيا بهذا الاحترام حتى حدود استدراج فرنسا القوات المصرية للتوغل في جنوب ليبيا في ديسمبر 2020، بعد أن زودتها بسرب من طائرات “ميراج 2000” المطورة؛ تحت حساب احتياجات التدخل في ليبيا، وهو ما دفع تركيا لاختراق خط سرت الجفرة مرتين؛ أولاهما باستخدام طائرات “إف 16” المرابطة في “قاعدة الوطية” والتي طارت فوق قاعدة الجفرة نفسها وعلى ارتفاع منخفض، وثانيتهما في مدينة سرت نفسها عبر طائرات “بيرقدار” المنطلقة من “مصراتة”.

- وفرت تركيا رسائل غزل وفيرة تجاه مصر، في إطار تغطيتها لمواقف مؤسسات الدولة المصرية، حتى لا تبدو هذه المؤسسات وكأنها تغرد خارج سرب هجوم الإعلام المصري على تركيا. أتت رسائل المؤسسات التركية في هذا الصدد في توقيت كانت فيه تركيا توجه رسائل تحذير وتهديد لكل من فرنسا وروسيا وتبعث برسائل تحدي للولايات المتحدة فيما يتعلق بردود فعل هذه الأخيرة حيال صفقة “إس 400″، والقوات التي جرى نشرها في شرق المتوسط في قواعد “سودا” وغيرها. وكان واضحا أن هذه الرسائل تأتي ردا “مبالغا فيه في بعض الأحيان” على مواقف مؤسساتية مصرية متحفظة تجاه الهجوم على تركيا، وكان أبرزها رسائل التقارب اللافتة الصادرة عن وزارات الدفاع والخارجية وحتى مؤسسة الرئاسة، في أعقاب مناقصة غاز شرق المتوسط المصرية. وبرغم توظيف سلطة 3 يوليو لرسائل التقارب هذه في محاولة لكسب الشرعية، لم يبد أن تركيا تعارض هذا التوجه.

وتأتي هذه الإشارات المؤسسية كذلك بالرغم من المواجهات الدبلوماسية (مواجهة فرصة تركيا في الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي)؛ وكذا المواجهات العسكرية العديدة التي تديرها المؤسسة السياسية المصرية تجاه تركيا في ميادين عدة، وأهمها في “شرق المتوسط” و”بحر إيجة”.

حدود التقارب

برغم العنت بين رأسي السلطة التنفيذية في كلا البلدين، تدرك المؤسسات فيهما ضرورة التقارب على أرضية تحقيق بنية المصالح المشار إليها عاليه، ويبقى السؤال في هذا الإطار عن حدود هذا التقارب. وفي هذا الإطار تثور التساؤلات عن المحكات التالية:

أ. هل تتم المصالحة؟ السؤال الأول الذي يثور في هذا الإطار يتعلق بمدى إمكانية إتمام هذه المصالحة حتى النهاية من عدمه. وهذا السؤال لا يمكن القطع بإجابته بالإيجاب بالرغم من سعي الدولتين لهذا الغرض. ولا تكمن مصادر عدم اليقين في طارئ قد يطرأ من الجانب التركي. الأمر يتعلق برأس سلطة 3 يوليو. وتحفل السياسة الخارجية المصرية بعدد لا بأس به من المواقف التي ضحى فيها رأس سلطة 3 يوليو بمصلحة مؤكدة لبلاده في إطار مساعيه لتحقيق الأمن الشخصي واستمرار الاعتراف به كرأس للسلطة التنفيذية في مصر. وفي هذا الإطار، فإن أي طارئ قد يطرأ عليه من باب تثبيت موقعه في السلطة، أو لحل أي من المشكلات التي ورط فيها بلاده، في مقابل التراجع عن هكذا تقارب مع تركيا، فإنه لن يتردد في قبوله؛ وما يسانده في هذا الإطار أن تركيا مهتمة بتوطيد علاقتها بمصر، وأن العلاقة معها يمكنها أن تعود في أية لحظة في المستقبل. وهنا يتجلى الفارق بين وضع تباشر فيه مؤسسات الدولة ضغوطا لتعيين المصلحة القومية وتأكيدها مع غياب موقف محدد لرأس سلطة 3 يوليو، وما بين النموذج الفرعوني الذي يكون فيه لرأس سلطة 3 يوليو مصلحة مباشرة في موقف ما؛ فيعصف في إطاره بالمؤسسية ومقتضياتها وغاياتها.

يضاف لهذا الأمر بطبيعة الحال أن ثمة رعاة خليجيين قدموا لمصر استثمارات في رأس السلطة، وهم يجنون ثمار هذا الاستثمار اليوم؛ تحسبا لمسار “ما بعد النفط”، وذلك على حساب الرأسمالية المصرية، وحتى على حساب المشروعات المتوسطة في بعض الأحيان. ويرى مراقبون أن أهم العقبات التي تواجه هذا المسار ما يتمثل في معارضة حلفاء مصر في أبو ظبي والرياض للتسويات من هذا القبيل[21]. ويمكن في هذا الإطار استغلال قضية الديون الخارجية ونقص العملة الدولارية وحالة عدم الاستقرار السياسي للضغط على سلطة 3 يوليو، ويبدو أن ما يحد من قدرتها على اتباع هذا النهج تخوفاتها من توجهات إدارة “بايدن”، وعدم وضوح الصورة بعد في هذا الإطار.

ب. مستوى التقارب: يتعلق هذا المحور بذلك المستوى من مستويات السلطة التنفيذية الذي سينفذ عملية التقارب بين البلدين. السؤال المثار في هذا الصدد: هل سيتطور التقارب باتجاه وضع رئيسي البلدين أيديهما في أيدي أحدهما الآخر أم أن الأمر سيقتصر على المستوى دون الرئاسي؟ يختلف المراقبون في هذا الصدد بين اتجاهين، الاتجاه الأول فيهما يرى أنه لا توجد مواقف حادة وقاطعة في السياسة، وأن مقتضيات المصلحة العليا لأي من البلدين هي التي ستفرض عليهما أي مستوى من مستويات التقارب والمصالحة. هذا الفريق لا يستبعد أن يلتقي رئيسا البلدين، وأن يتصافحا[22]. وعلى الصعيد المقابل، يرى فريق آخر من المراقبين أن التلاقي سيقتصر في الأمدين القريب والمنظور على التقارب على مستوى المسؤولين رفيعي المستوى في السلطة التنفيذية دون المستوى الرئاسي. ويرى هؤلاء أن تركيا هي من تضع حدود هذا التصور؛ وذلك بالنظر لموقف الرئيس التركي من نظيره المصري[23]. وكان الرئيس التركي قد هاجم الرئيس المصري حيث قال في أحد اللقاءات التلفزيونية ردا على سؤال بخصوص عقد لقاءات مع الرئيس المصري: “جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي.. أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق”[24].

فيما يتعلق بعلم نفس السياسة، فإن طموح الرئيس التركي يتجاوز تحقيق المصالحة مع مصر لصالح تزعم العالم الإسلامي، وهو يكاد يصل لتلك المرتبة؛ إن لم يكن قد وصل إليها بالفعل بعد الاستقبالات الحارة التي قوبل فيها في دول إسلامية كبرى مثل باكستان وماليزيا، علاوة على مجموعة أخرى من الدول من أذربيجان إلى تونس. وبخلاف ما ذهب إليه غالبية المراقبين من طبائع السياسة ومفاجآتها، فإن إمكانية تحقيق هدف المصالحة من دون اللجوء لمقابلة شخصية مع رأس سلطة 3 يوليو سيكون الأرجح.

ج. مستقبل المعارضة المصرية في تركيا: خلال الأيام القليلة الماضية، كان الرائج في وسائل التواصل الاجتماعي (Trending) ينصب على المصير المظلم لجماعة الإخوان وسائر المعارضين المصريين الموجودين في تركيا، مع ارتفاع الوزن النسبي للحديث عن تفريغ الإعلام المصري المعارض في تركيا من محتواه السياسي لصالح محتوى أكثر استئناسا فيما يتعلق بمصر، مع ورود تيار ضعيف للغاية يتحدث عن ضبط القاهرة لخطاب أذرعها الإعلامية حيال تركيا، وهو ما وصفه مراقبون بأنه تمثل في منع الحديث عن تركيا على الإطلاق لحين إشعار آخر[25]. وكان لافتا – في هذا الإطار – أن ثمة تساو في الوزن النسبي لمعالجة هذه القضية بين الإعلام المحسوب على سلطة 3 يوليو، سواء التقليدي أو في وسائط التواصل الاجتماعي والفلوجينيج (مدونات الفيديو)، والإعلام المحسوب على معارضة الخارج، وإن كان التناول أكثر كثافة بقليل في المسار الإعلامي الأول المحسوب على سلطة 3 يوليو. وكان الغالب على إعلام معارضة الخارج التعاطي مع الأخبار من واقع التأكيد على توفر أساس لها، وتزويد المعلومة؛ لمواجهة ادعاءات التيار الآخر.

وبعيدا عن السجال الإعلامي حول هذه القضية، يمكن – في هذا الإطار – فحص على عدة نقاط:

أولى النقاط تتعلق بمستقبل المعارضة المصرية في تركيا. في هذا الإطار، وفي تقدير الباحث، فإن التوجه بين البلدين ربما ينصرف لتسوية هذه القضية. لقد أعلن القائم بأعمال المرشد العام لـ “جماعة الإخوان المسلمون” إبراهيم منير أن الجماعة لا تمانع في أن تقوم تركيا بالوساطة بينها وبين سلطة 3 يوليو. وقد يكون أحد مسارات التقارب متمثلا في هذا المسار، برغم الصعوبات التي تكتنفه، والتي يعد إهراق الدم أحد علاماتها. غير أن تسوية هكذا قضية ربما يكون أحد أهم طموحات المصريين في تركيا، المغيبين عن أهليهم وذويهم. وربما يحمل هذا التوجه في طياته رؤية لمواجهة أجندة “بايدن” تجاه القاهرة، وستعمل المعارضة الإسلامية على تهدئة خطاب التواصل مع الإدارة الأمريكية.

يتوقع الباحث – في هذا الصدد – ملمحين، أولهما أنه لن يكون ثمة مساس بالمعارضة المصرية في تركيا، لكن القضية ستطرح أفقا جديدا بالنسبة لها بالتوازي مع الأفق الراهن، هذا الأفق يتمثل في إمكانية العودة. وفي هذا الإطار، فإن العودة ستكون مقرونة بتوفر ضمانات من نوع ما بأن العائدين لن يطالهم سوء، وذلك في مقابل تهدئة ملموسة من جانب “الجماعة”، تمتنع بموجبها عن النشاط السياسي بشكل عام، وتهدئ خطابها نحو الخارج؛ بما يحد من الأضرار المتوقعة من إدارة “بايدن”، وربما تعمل القاهرة تقييد النشاط الدعوي كذلك، ما يفتح الباب أمام الجماعة نحو حقبة نضالية جديدة يكون العمل الدعوي قوامها. وما لم تتفق الدولتان على هكذا ضمانات؛ فإن الرئيس التركي لن يكون مستعدا لتقديم هكذا تنازل. وفي هذا الإطار، سيحدث التقارب، لكنه سيكون رسميا ومتسما بالبرود؛ شأنه شأن علاقات مصر بالكيان الصهيوني، لكنه تقارب كاف لتجنيب البلدين التورط في مواجهة سيخسر فيها كلاهما.

أما الملمح الثاني فيتمثل في أن العودة إلى مصر ستكون خيارا وليست إلزاما في ثوب الترحيل، وهو ما يعني أن من يريد البقاء في تركيا سيبقى، ومن يريد العودة سيعود، ومن يريد مغادرة تركيا نحو أفق أرحب سيغادر، وبخاصة باتجاه دول أسيوية أخرى.

ثاني النقاط يرتبط بصورة أساسية بغياب الأفق الموازي الذي تحدث الباحث عنه في النقطة السابقة، ويتعلق بحرية التعبير في وسائل المعارضة المصرية الكائنة في تركيا. كانت الخطوة التي اتخذتها السلطات التركية بإلزام القنوات التلفزيونية المصرية المعارضة بالتزام المهنية، وضبط اللجوء لآليات التجريح في شخص الرئيس ونخبته وزوجته وأبنائه، وهي آلية لإبداء حسن النية، ويرى الباحث أن هذا الإجراء التركي لا يحمل انتهاكا لحق المعارضة المصرية في الخارج في التعبير؛ إذ ليس المقصود بحرية التعبير أن يكون ثمة حرية في التهجم، وهو سلوك لا يمكن القول بتعميمه على كل القنوات، أو كل الإعلاميين في وسائل الإعلام المعارضة في الخارج، إذ القاعدة أن ثمة حدودا للياقة؛ مستمدة من الإطار الأخلاقي العام الحاكم لسلوك وسيلة إعلام ملتزمة بتعاليم الديانة الإسلامية، وهو ما يجعلها خطوة رمزية؛ الهدف منها هو الصيت الإعلامي لا أكثر، ربما باستثناء ضبط الأصوات المعدودة التي تلجأ لهذا الأسلوب بين الفينة والأخرى.

غير أن غياب مسار العودة المضمونة، مقرونا باحتمال عدم اكتمال مسار التقارب، قد يعني أن هذا الضابط سينتهي إلى التلاشي، مفضيا لعودة الأمور إلى ما كانت عليه، ولن تكون المسافة كبيرة بين الخطاب الإعلامي لهذه القنوات حال وجود الضابط أو حال غيابه.

خاتمة

في خاتمة هذه الدراسة يمكننا التأكيد على أن التقارب بين مصر وتركيا هو خيار دول، وليس خيار زعامة أو قيادة سياسية. فالكتلة الصلبة من مؤسسات البلدين تصدر إشارات ترطيب للأجواء، مع وجود صراحة تركية أكبر، تهدف من خلالها تركيا لمنح نخبة 3 يوليو ما يريدون من طلب للشرعية، في مقابل منح الطرفين لبعضهما ما يريدان من تهدئة وتكثيف للاتصالات، وتوقيع اتفاق التخصيص البحري الذي يريح كلتا الدولتين، ويمنح مصر قدرا من الانتعاش الاقتصادي مقابل ما تقدمه لتركيا من تسهيلات في تجسير التجارة مع أفريقيا.

كما أن التقارب قد يكون مدخلا لمساعدة الدولتين على تجنب منهج إدارة الرئيس الأمريكي “بايدن” في استغلال الاستقطابات العميقة في المنطقة للإضرار بالأمن القومي لكلا البلدين. وتعد قضية المعارضة المصرية وتهدئتها إحدى أهم مظاهر هذه الرؤية إن توفرت. وهو ما يعني إتاحة خطة مضمونة لعودة “من يريد” من المصريين إلى بلاده. هذه العودة لن تكون إجبارية، حيث إن هذا التوجه يضر بهالة الرمزية التي تحيط بالرئيس التركي.

غير أن هذا التقارب ليس مؤكدا. فالقوى التي تعارضه أكثر من تلك التي تسانده، وبخاصة الرعاة الماليين الخليجيين للاقتصاد المصري ولنخبة 3 يوليو، علاوة على مزود السلاح الفرنسي. فهذه الدول وإن سبق لها التعدي على المصالح القومية المصرية، وعلى الكرامة الوطنية المصرية، وعلى مصالح المواطنين في الداخل المصري، إلا أنها استثمرت ماليا في سلطة 3 يوليو، وستعمل من أجل الحفاظ على استثماراتها. ومن ناحية أخرى، فإن رغبة رأس سلطة 3 يوليو في الاستجابة لمطالب المؤسسات مشروطة بعدم توفر مسار آخر يمكنه من مواجهة المشكلات التي تسبب بها، وعلى رأسها مشكلات الدين الخارجي ومشكلة “سد النهضة”. فمتى لاح في الأفق أن ثمة من سيعمل على تخفيف وطأة هذه المشكلات في مقابل الانخراط في مشروع مواجهة مع تركيا، فإن خيار المواجهة سيغلب خيار التقارب، وهو ما يمكن اعتباره امتحانا لتوجه المؤسسة العسكرية نحو “الحماية لا الاعتداء”.

الهامش

[1] المحرر، مصر تطرد السفير التركي وتخفض علاقاتها مع أنقرة، موقع “قناة دويتشه فيله” بالعربية، 23 نوفمبر 2013. http://bit.ly/3cQaX2O

[2] د. سعيد الحاج، محددات السياسة الخارجية الترکیة إزاء مصر، مركز إدراك للدراسات والاستشارات، حلب، نیسان / إبريل 2016، ص ص: 4 – 5.

[3] إسماعيل نعمان تيليجي، لماذا تمثل منطقة شرق المتوسط أهمية استراتيجية لتركيا؟، موقع “السبيل”، 21 مايو 2019. http://bit.ly/2OVINv2

[4] موناليزا فريحة، كيف يهدّد التدخل التركي في ليبيا الأمن القومي المصري؟، صحيفة “النهار” اللبنانية، 9 يوليو 2020. https://bit.ly/3tLT4Jb

[5] قناة “عبد الحميد العوني”، بين قطر ومصر، موقع “يوتيوب”، 5 مارس 2021. https://bit.ly/2OUJzIC

[6] سليم عزوز، حديث المصالحة!، موقع “عربي 21″، 22 مارس 2021. http://bit.ly/3tPZfMr

[7] المحرر، أحمد شفيق يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية، موقع “قناة دويتشه فيله”، 29 نوفمبر 2017. http://bit.ly/3rdIKrN

[8] أسماء نصار، وزير الري الأسبق يقدم شهادته حول اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة.. حسام مغازي: جلسنا 3 ليالٍ فى الخرطوم للوصول إلى اتفاق.. وأساتذة قانون دولي راجعوه “كلمة كلمة”.. و7 أخطاء كشفت خطاب الإخوان “المزور”.. فيديو

الإثنين، صحيفة “اليوم السابع” المصرية، 28 أكتوبر 2019. http://bit.ly/2P1FxhG

[9] أحمد جمال، عقيدة الجيش المصري الدفاعية تجعله رقما مهما في الأزمات، صحيفة “العرب” اللندنية، 28 يونيو 2020. https://bit.ly/3tIWGvu

[10] د. سنية الحسيني، العلاقات التركية المصرية: قراءة موضوعية لمعادلات النجاح والفشل، صحيفة “الرأي اليوم”، 19 مارس 2020. http://bit.ly/31afLdC

[11] آصف شاهزاد، مسؤولون: باكستان ترد قرضا سعوديا ميسرا بمليار دولار، وكالة رويترز للأنباء، 16 ديسمبر 2020. http://reut.rs/3f9Zqhl

[12] المحرر، أردوغان يُفصّل كيف “هددت” السعودية باكستان إن حضرت القمة الإسلامية في ماليزيا، موقع “قناة سي إن”، 21 ديسمبر 2019. http://cnn.it/3lCPAWA

[13] محمد عمر، كيف نفهم الوضع الحالي للعلاقات المصرية السعودية، موقع “إضاءات”، 19 نوفمبر 2016. http://bit.ly/3tP4hIL

[14] إدارة المركز، أبعاد الخلاف التركي اليوناني ومآلاته، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، 8 سبتمبر 2020. https://bit.ly/399L3po

[15] المحرر، تركيا ومصر.. ما وراء مساعيهما الدبلوماسية الجديدة؟، الجزيرة نت، 13 مارس 2021. http://bit.ly/3f7E9VI

[16] قسم البحوث، التفاهمات المصرية التركية.. الملفات والمعوقات وحدود التواصل، صحيفة “الاستقلال” اللندنية، 21 أكتوبر 2020. http://bit.ly/3mf8Fgo

[17] وكالات، سامح شكري: اتفاق أردوغان والسراج لا يمس مصالح مصر لكنه يعقّد الوضع، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 6 ديسمبر 2019. http://bit.ly/3bShIBU

[18] المترجم، ماذا وراء المغازلة الدبلوماسية بين مصر وتركيا؟، موقع “الخليج الجديد”، 14 مارس 2021. http://bit.ly/38Lc02z

[19] سونر چاغاپتاي – مارك سيفرز، اللعبة الكبرى بين تركيا ومصر في الشرق الأوسط، معهد واشنطن، ٨ مارس ٢٠١٥. http://bit.ly/3vPKGtZ

[20] قناة “عبد الحميد العوني”، أردوغان، موقع “يوتيوب”، 21 مارس 2021. https://bit.ly/3sfgI0a

[21] المحرر، لماذا تسعى الإمارات لإفشال أي تفاهمات مصرية تركية؟، شبكة “رصد” الإخبارية، 21 سبتمبر 2020. http://bit.ly/2Po2hbS

[22] سليم عزوز، حديث المصالحة!، موقع “عربي 21″، 22 مارس 2021. http://bit.ly/3tPZfMr

[23] فراس أبو هلال: هل تفتح ليبيا الباب لتسويات تركية مصرية؟ من موقع “شبكة رصد”، 15 يونيو 2020. https://bit.ly/3tLcMof

[24] وكالات، أردوغان يصف الرئيس المصري بـ”الانقلابي” ويهاجم قادة الاتحاد الأوروبي لمشاركتهم في قمة شرم الشيخ، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 26 فبراير 2019. https://bit.ly/2NKzrlq

[25] يوسف أحمد، “مصالحة مصالح”.. التقارب التركي المصري لا علاقة له بالإخوان، مجلة “المجتمع” الكويتية، 22 مارس 2021. https://bit.ly/31981bY